批評性話語分析:基于《華盛頓郵報》對于中國經濟報道的研究

李 暄

(南京審計大學金審學院,江蘇南京 210046)

1 概述

新聞報道在現代國際社會媒介中充當著重要角色,應當有著公正的立場,客觀地講述事實,不得帶有任何情感色彩和個人主觀色彩,否則會對讀者受眾造成誤導從而發生對某些事物錯誤的認識。通過廣泛的閱讀和分析,我們發現,新聞語篇中或明顯或隱晦地表達著報道者的主觀意向以及政治傾向,相關主流媒體試圖在閱讀過程中通過這種方式將不同目的的意識形態傳遞給閱讀者,從而進一步改變他們的意識。

批評話語分析(簡稱CDA)出現于20世紀70年代,是一種研究語言的方法,近幾十年來發展迅速,它的目的在于通過對話語的語言特點及其產生的社會文化背景進行批評性分析和探討,從而揭示語篇背后隱藏的意識形態和權利關系。當今,語言學家頻繁將公共語篇,尤其是新聞語篇作為批評話語分析的對象,以證實新聞語篇的主觀性和傾向性,揭示新聞記者的寫作意圖和對報道事件所持的觀點和立場。本論文就《華盛頓郵報》中對中國經濟的相關報道進行了批評性分析,以探討新聞記者是如何運用語言來隱藏意識形態意義,并闡述新聞語篇背后所暗含的意識形態意義和權力關系。

2 批評性語篇分析的主要分析工具

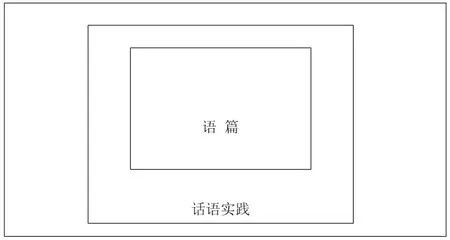

批評性語篇分析是研究語言、權力和意識形態三者之間的關系。相應的,依據Fairclough的理論觀點,任何話語,都是一種三維概念,由語篇、話語實踐和社會實踐組成。這一觀點如下圖所示。

Fairclough的這一三維分析模型圖廣泛應用于分析各種文體,包括文學類和非文學類,它的目的在于通過對話語的語言特點及其產生的社會文化背景進行批評性分析和探討,從而揭示語篇背后隱藏的意識形態和權利關系。韓禮德的系統功能語言學一直以來被認為是對于語言學研究的重要貢獻,也是作為批評語言學的方法和分析工具之一。根據韓禮德的系統功能語言學,語言主要服務于三種功能:概念功能(其中再被分為經驗功能和邏輯功能)是指在真實世界中人類通過語言對各種經驗和內心世界的表達;人際功能和語篇功能,后兩種被稱作元功能。人際功能指的是人與人的相互關系,用說話者的身份、地位、態度、動機、觀點看法去表達社會和人際關系。本文主要從分類、情態、轉換三個方面來分析。

3 中國經濟報道中《華盛頓郵報》新聞語篇分析

3.1 分類

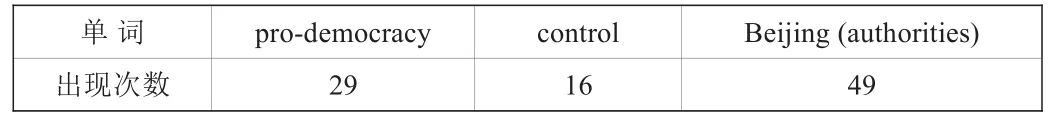

分類是指用語言賦予外部世界以秩序。(Fowler,1979)語言的選擇反映了作者的觀點。韓禮德認為,詞性的分類是最明顯的表明語篇語義的方式。語言被看作是不同層面將我們的經歷分類的工具,因為話語和概念是通過分類這一步驟存在的,因為沒有分類,個人無法感知語言、概念或者信息,在意識形態層面上,分類極其重要,在批評語言學中不能被忽視。在媒體語篇中,大量的分類被報道者運用以達到符合其自身意識形態傾向的目的。此種分析方式在《華盛頓郵報》對華經濟報道的新聞語篇中有所體現,見下表。

Beijing(authorities)49單詞出現次數pro-democracy 29 control 16

《華盛頓郵報》在形容此次事件的規模和性質中,反復使用了control定義并評價,特指了此次事件中的中方潛在政治意圖。詞語的選擇具有目的性地隱射了這次事件的政府采取力度限制性和廣泛性。這個單詞的出現則大量使用了pro-democracy明顯表達了此次事件中他所認為的政治意圖和措施的政治傾向性。

3.2 情態

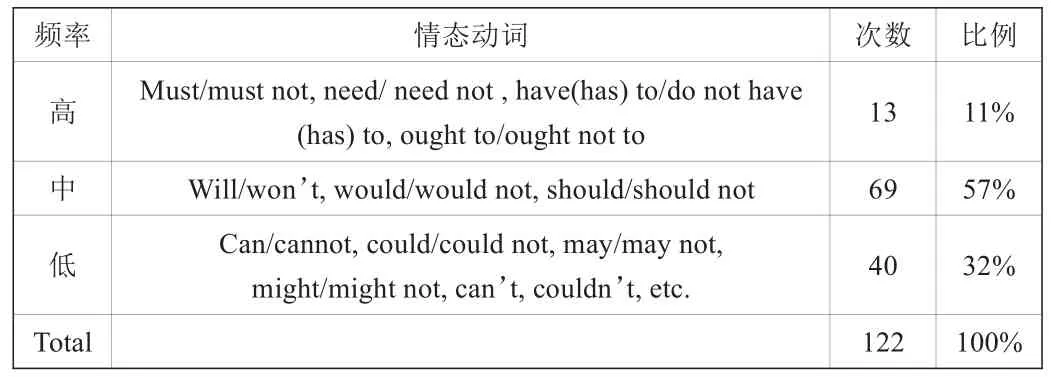

Fowler(1991:85)認為,情態系統通常被用來表達和代表個人希望、責任和未來時間發展的預測。作為一個用來探索語篇人際功能的主要分析工具,情態可以有效地揭露和探索報道者對于某個事件的態度、立場和觀點。因此,記者的態度深刻地影響和改變了讀者或聽者對新聞事件的看法和詮釋。

頻率比例11%57%32%100%高中低情態動詞Must/must not,need/need not,have(has)to/do not have(has)to,ought to/ought not to Will/won’t,would/would not,should/should not Can/cannot,could/could not,may/may not,might/might not,can’t,couldn’t,etc.Total次數13 69 40 122

從上圖的表格中,我們可以清晰地看出美方媒體中情態動詞的分布比例和情況。《華盛頓郵報》的事件報道中,大量的情態系統來表達語篇的分析、描述和論點。例如中級程度的情態系統使用比例高達57%,毫無疑問篇幅所占比很大。例如,will通常表現了強烈的肯定或者對未來即將發生的事情的有著極大可能性。與此同時也表達了共同的決定,或者也表達了表述著的承諾或者意愿。情態動詞本身作為主語是沒有個人意志的,讀者也盡可能希望看見不摻雜主觀意愿或者意識形態傾向的中立無偏見的報道,自然而然接受新聞中所傳達的信息,然而更多的新聞報道真實反映了媒體的意識形態傾向和立場。

3.3 轉換

There are two major types of transformation in English,namely,nominalization and passivation,which are worth studying in critical news analysis.In the following section,the two aspects in the transformation system are illustrated with the purpose of identifying their characteristics and exploring how they function to embed ideological implications.

批評語言學中的轉換即通過轉換句子的語法結構實現意識形態的變化,在英語中主要有兩種轉換方式,也就是名物化(nominalization)和被動化(passivization),這兩種方式在批評性語篇的新聞分析中都極具研究價值。以確認新聞性質和探索他們是如何作用于嵌入意識形態暗指為目的,轉換的兩種方法都會被進一步闡述。首先。從名詞化方面來研究其意識形態的變化:本文所研究中國經濟情況的報道語篇中使用了相當多的名詞化結構。例如:The census revisions will also attract skepticism,but to a lesser degree,and should at least give NBS(the statistics bureau)more room to acknowledge downward pressure on growth in the coming quarters,”Capital Economics economists Julian Evans-Pritchard and Martin Rasmussen said in a commentary.(華盛頓郵報,November 24,2019)

該報道中的名物化使用了revision,字面意識為回顧,暗示了在經過重重論證和考察之后,措施的發布具有一定的權威性。這類明顯的詞性選擇是美方媒體意圖代表的政府或者權力集團的傾向的暗示。

The National Bureau of Statistics said Friday the revision reflects more complete measures of the services sector and assets.It raises the possibility China’s communist leaders will attain their target of doubling the country’s GDP between 2010 and 2020.(華盛頓郵報,November 24,2014)

該報道中通過間接引語的使用,讀者的關注點自然會放在“attain”,“double”,表示中國經濟應對未來局勢變化所采取的一系列舉措的復雜性。在傾向性極為明顯的詞匯中暗示了當下復雜的經濟形勢的前提。讀者在美方對于素材的重新加工和選詞中體現了新聞報道者極具技巧地將自身主觀的觀點和意識形態用間接引語的形式融合進報道中,作者就很難區分媒體是否修改了原有的語篇以及被修飾的程度究竟如何。

3.4 結語

本文主要運用英語新聞語篇話語分析的手段,對《華盛頓郵報》中國經濟改革措施的相關報道進行了批評性話語分析。我們不難發現,美方的新聞報道并不如他表面所表現的客觀公正,相反的,這其中交織著權力關系和意識形態。通過新聞報道經由媒體的再加工和重新呈現,相對于特定觀點的角度來說,新聞報道的客觀性和意識形態的傾向已經被重新篡改。通過語言手段的技巧性應用,新聞報道的表面之下,傳遞著潛在的權利關系之間的博弈。