小兒先天性消化道畸形的臨床特征及手術效果

龔恩美,張 恒,鄭 瑞,王羲勤

(浙江省麗水市中心醫(yī)院小兒外科,浙江 麗水 323000)

在活產(chǎn)兒中約有11.8%合并出生缺陷[1],其中以神經(jīng)管畸形、唇腭裂、四肢畸形、消化道畸形為主要類型[2]。隨著圍產(chǎn)醫(yī)學的不斷發(fā)展,大部分畸形都可做到早期發(fā)現(xiàn),并終止妊娠,但并非所有先天性畸形都能在妊娠期被識別,尤其是消化道畸形。消化道畸形是新生兒死亡率居高不下的原因之一,也是衡量我國婦幼衛(wèi)生保健工作質(zhì)量的關鍵性指標之一[3]。了解先天性消化道畸形的臨床資料有助于提高兒科醫(yī)生盡早診斷并及時與新生兒外科醫(yī)生溝通,選擇合適的手術時機,以提高患兒成活率。目前,小兒腹腔鏡微創(chuàng)手術取得了較大地進步,其具有創(chuàng)傷小、恢復快、疼痛輕、并發(fā)癥少、瘢痕切口小等優(yōu)點,已逐步擴展至小兒先天性消化道畸形的治療,但治療水平仍參差不齊,除了與醫(yī)院、術者水平等因素有關,與患兒的臨床特征資料是否相關,目前尚未發(fā)現(xiàn)相關的研究報道。因此,本研究回顧性地分析了98例小兒先天性消化道畸形臨床特征資料,并探討腹腔鏡手術與開腹手術治療的效果,為進一步提高小兒先天性消化道畸形診療水平提供參考經(jīng)驗。現(xiàn)將結果報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

選取于2016年1月至2018年12月在麗水市中心醫(yī)院就診的先天性消化道畸形患兒作為研究對象。納入標準:①腹部B超、產(chǎn)前B超、CT、鋇劑灌腸、上消化道造影等影像學檢查證實為消化道畸形;②符合先天性消化道畸形的診斷標準[4]。排除標準:①臨床資料不全者;②隨訪資料缺失者。本次納入符合上述標準的患兒共計98例。本研究經(jīng)我院倫理委員會批準同意,患兒監(jiān)護人自愿簽署知情同意書。

1.2方法

詳細記錄入組對象的基本情況,包括姓名、性別、年齡、住院號、聯(lián)系方式、出生體重、胎齡等。檢查包括腹部B超、產(chǎn)前B超、CT、鋇劑灌腸、上消化道造影等影像學結果。臨床資料包括主訴、現(xiàn)病史、過去史,母孕史等。

對符合手術指證的68例患兒均行手術治療。術前給予常規(guī)抗生素預防感染、補液糾正水電解質(zhì)及內(nèi)環(huán)境、營養(yǎng)支持、常規(guī)生命體征監(jiān)護、胃腸減壓管等常規(guī)處理。麻醉方式均為氣管插管靜脈復合麻醉。術后禁食、補充電解質(zhì)、加強護理等對癥支持處理。詳細記錄腹腔鏡手術情況,包括手術時間、術中并發(fā)癥、術中出血量及術后康復情況等。

具體手術方法:

①先天性腸旋轉不良:常規(guī)仰臥位,留置胃管將胃排空。常規(guī)臍部縱形切口,直視下插入Trocar,建立氣腹,壓力6~10mmHg,流量3L/min,腹腔鏡監(jiān)視下于右上肋緣下、右中平臍水平側腹壁穿刺3mm Trocar。置入抓鉗,明確腸管位置、是否索帶壓迫及有無中腸扭轉等。沿胃大彎及幽門向十二指腸探查,尋找并確定Ladd’S韌帶,用電鉤燒灼法離斷此韌帶,注意保護腸系膜血運,解除該處梗阻壓迫,充分游離十二指腸,并順序提拉十二指腸、空回腸、回盲部及結腸,復位扭轉的中腸,探查全部腸管,排除其他畸形。游離回盲部粘連,切除闌尾,再次理順小腸。將回盲部放置左側腹,小腸置于右側腹。取出操作器械。②先天性肥厚性幽門狹窄:于臍環(huán)置入3mm腹腔鏡,左、右上腹腋前線水平分別穿刺另2枚3mm Trocar;左側Trocar置入無損傷抓鉗鉗夾近幽門處胃壁,翻轉暴露幽門管;右側Trocar置入伸縮式幽門肌切開刀,接近幽門時伸出刀頭,于幽門前壁無血管區(qū),自胃向十二指腸方向將幽門漿肌膜層切一小口,用剝離器進一步擴大切口,再置入幽門分離鉗,撐開幽門肌層,使幽門處胃黏膜膨出;經(jīng)胃管注入氣體檢查幽門黏膜無破損后,拔除操作器械。③先天性巨結腸:于臍緣穿置5mm腹腔鏡,左、右下腹壁腋前線水平穿置另2枚5mm Trocar作為操作孔;首先探查腹腔,明確病變腸管部位;超聲刀處理痙攣段、移行段和擴張段腸管腸系膜,必要時游離脾結腸韌帶以使下托結腸無張力,打開腹膜反折后轉至會陰部操作;會陰部采用改良Soave術式,將病變結腸經(jīng)肛門拖出并切除;在術中冰凍確認近斷端結腸存在正常神經(jīng)節(jié)細胞后,將近端結腸與齒狀線黏膜切緣吻合;鏡下再次確認下托的結腸無張力、無扭曲后,取出操作器械。

1.3統(tǒng)計學方法

2結果

2.1患兒的一般情況

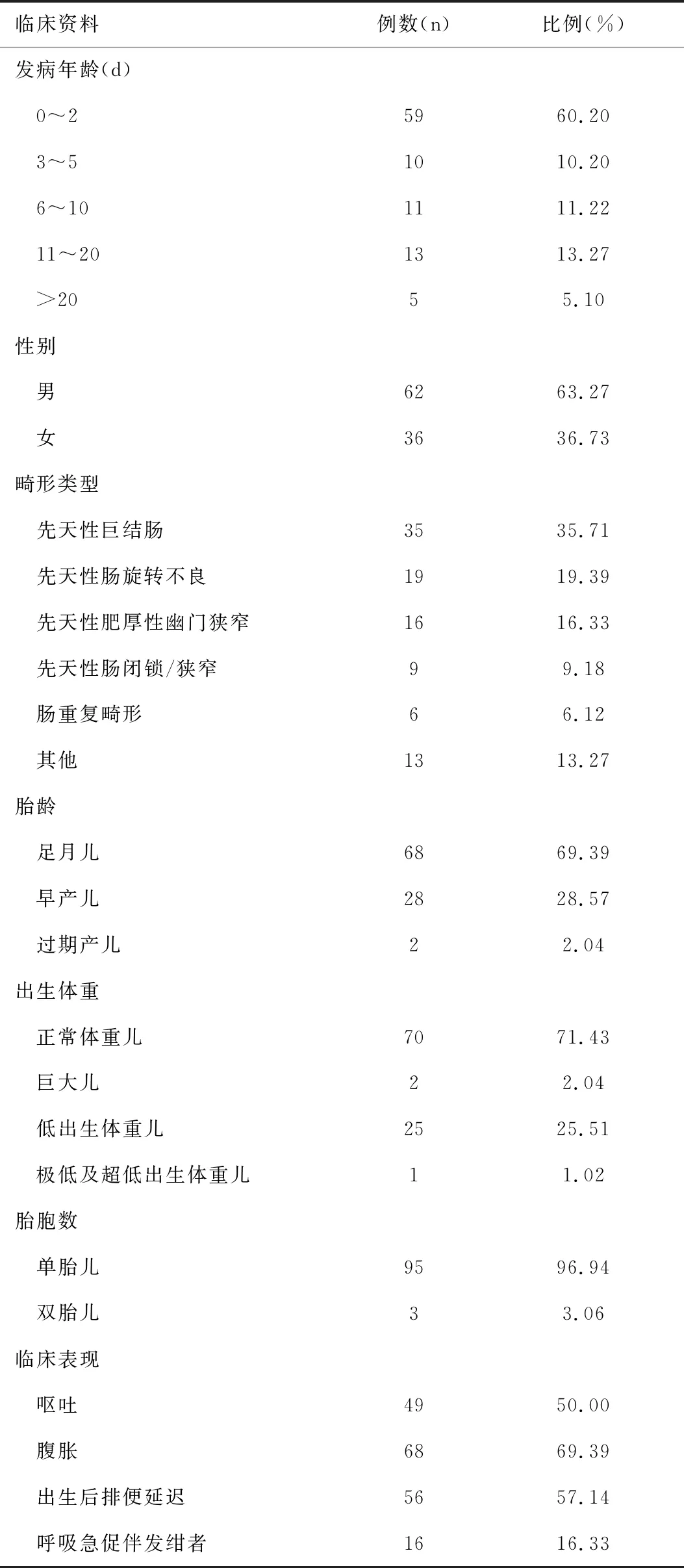

納入的98例先天性消化道畸形患兒主要發(fā)病年齡為0~2d,占60.20%;男性為主,占63.27%;以先天性巨結腸及先天性腸旋轉不良為多見,占55.10(54/98);大部分患兒出生體重均在正常范圍,低出生體重占一定比例,且主要為單胎;臨床癥狀主要以腹脹、嘔吐、出生后排便延遲等消化道癥狀為主,部分患兒會合并呼吸急促伴發(fā)紺等呼吸系統(tǒng)癥狀;選擇內(nèi)科治療29例(29.59%),死亡率為31.03%(9/29),選擇手術治療68例(69.39%),死亡率為8.82%(6/68),1例放棄治療,見表1。

表1 98例先天性消化道畸形患兒的臨床資料 (n=98)Table 1 Clinical characteristics of 98 children with congenital digestive tract malformation (n=98)

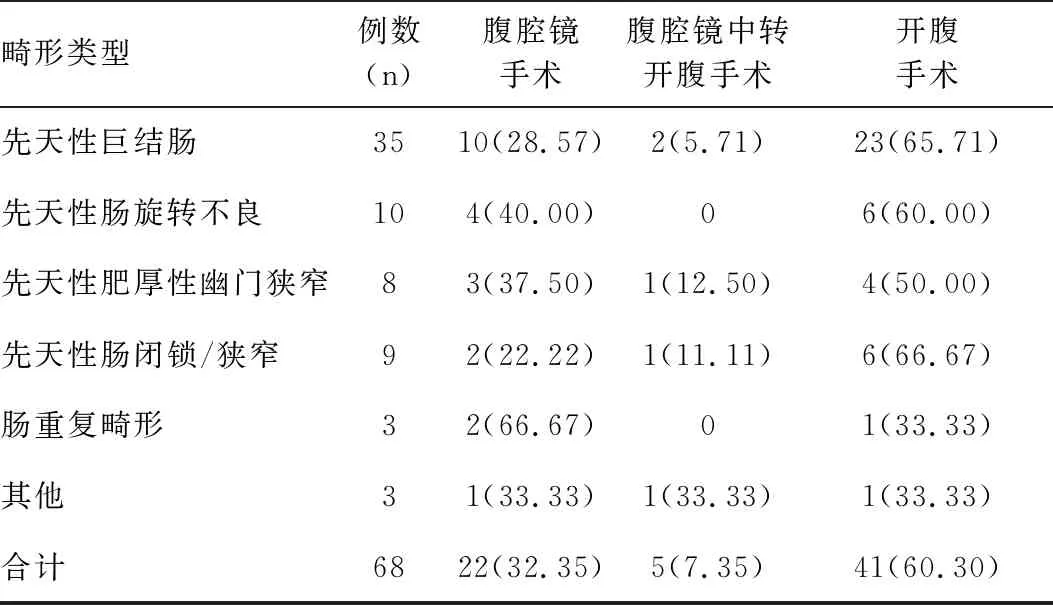

2.2不同先天性消化道畸形類型手術方法的分布情況

在選擇手術治療的68例不同先天性消化道畸形類型患兒中,采用腹腔鏡手術22例,腹腔鏡中轉開腹手術5例,開腹手術41例,開腹手術率占60.30%,見表2。

表2 不同先天性消化道畸形類型患兒手術類型分布情況 [n(%)]Table 2 Distribution of surgical types in different types of congenital digestive tract malformation [n(%)]

2.3不同手術方式先天性腸旋轉不良和肥厚性幽門狹窄的手術時間、術后恢復飲食時間情況

腹腔鏡手術治療先天性腸旋轉不良的平均手術時間顯著長于開腹手術,而治療先天性肥厚性幽門狹窄的平均手術時間顯著短于開腹手術,經(jīng)比較差異均有統(tǒng)計學意義(均P<0.05);腹腔鏡手術治療先天性腸旋轉不良和肥厚性幽門狹窄的術后恢復飲食平均時間均顯著短于開腹手術,經(jīng)比較差異均有統(tǒng)計學意義(均P<0.05),見表3。

表3 不同手術方式腸旋轉不良和肥厚性幽門狹窄的手術時間及術后恢復飲食時間的比較結果Table 3 Comparisons of operative time and dietary recovery time between two different surgical methods in congenital intestinal malrotation and congenital hypertrophic pyloricstenosis

2.4不同手術方式在先天性巨結腸治療中手術時間及術后恢復飲食時間情況

腹腔鏡手術治療先天性巨結腸的平均手術時間為(198.62±38.68)min,顯著長于單純經(jīng)肛門手術時間的(128.62±42.68)min,經(jīng)比較差異有統(tǒng)計學意義(t=2.698,P<0.05);腹腔鏡手術治療先天性巨結腸術后恢復飲食平均時間為(2.95±0.68)d,顯著短于開腹手術的(4.45±1.08)d,經(jīng)比較差異有統(tǒng)計學意義(t=5.864,P<0.05)。

2.5不同手術方式在先天性腸旋轉不良、先天性肥厚性幽門狹窄和先天性巨結腸治療后感染/粘連情況

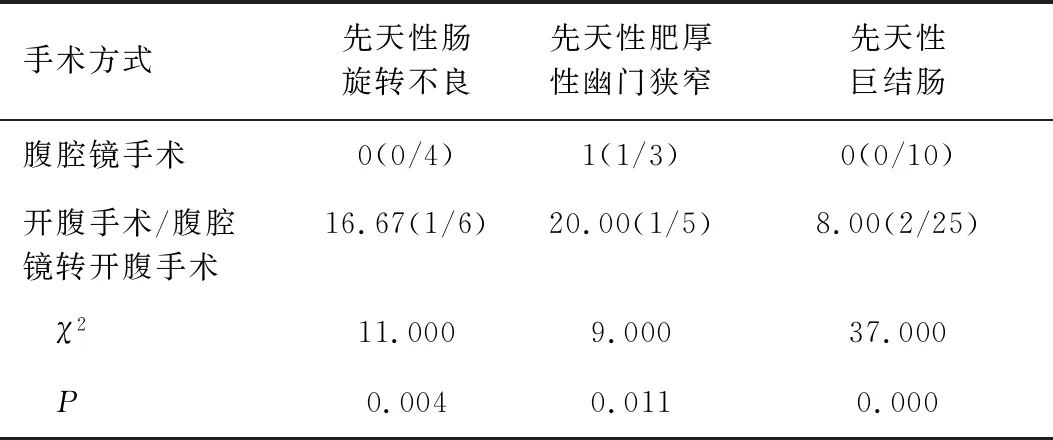

經(jīng)開腹手術后,先天性腸旋轉不良有1例感染,先天性肥厚性幽門狹窄有1例感染,先天性巨結腸有1例感染、1例粘連,腹腔鏡手術治療未見并發(fā)癥;腹腔鏡手術與開腹手術治療感染/粘連發(fā)生率比較差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表4。

表4 不同手術方式術后感染/粘連發(fā)生率的比較結果 [%(n/N)]Table 4 Comparison of the incidence of postoperative infection or adhesions between two different surgical methods [%(n/N)]

3討論

3.1小兒先天性消化道畸形的臨床特征

先天性消化道畸形的發(fā)病被證實與遺傳基因突變、母親吸煙、孕期感染、化學物質(zhì)、輔助生殖技術等相關[5-8],但確切的發(fā)病機制仍不明確。既往報道先天性消化道畸形類型主要以先天性肛門閉鎖、先天性巨結腸、先天性腸旋轉不良等為主[9]。本研究發(fā)現(xiàn)先天性巨結腸比例為35.71%,先天性腸旋轉不良比例為19.39%,先天性肥厚性幽門狹窄比例為16.33%,遠高于其他類型。這可能是圍產(chǎn)醫(yī)學的發(fā)展及居民妊娠期保健意識增強所帶來的結果。產(chǎn)前B超在十二指腸梗阻、先天性小腸閉鎖、十二指腸閉鎖、先天性食管閉鎖、肛門閉鎖中檢查的特異度和靈敏度均較高[10],能做到及時發(fā)現(xiàn),降低這類胎兒的出生率,可使其比例下降。

本研究發(fā)現(xiàn)先天性消化道畸形患兒主要發(fā)病年齡為0~2d,占60.20%。先天性消化道畸形患兒的出生體重、胎齡多為正常,為了盡早識別新生兒是否患有先天性消化道畸形[11],醫(yī)護人員需叮囑監(jiān)護人在新生兒出生后5d內(nèi)認真觀察其消化道癥狀,尤其在出生后48h內(nèi),若發(fā)現(xiàn)消化道癥狀明顯,則需立即到醫(yī)院就診,以免錯過治療時機。先天性消化道畸形以新生兒出生后消化道癥狀異常為表現(xiàn),主要有腹脹、嘔吐、排便功能障礙或異常,部分會伴有呼吸系統(tǒng)癥狀。不同類型畸形的臨床癥狀具有較大的差異,如先天性巨結腸以腹脹、延遲排便或排便異常為早發(fā)臨床癥狀,嘔吐出現(xiàn)的時間較晚;先天性肥厚性幽門狹窄、先天性腸旋轉不良、十二指腸閉鎖等高位梗阻或狹窄,則以嘔吐為早發(fā)癥狀,臨床上對這些畸形甄別時,可結合嘔吐物的性質(zhì)、內(nèi)容物等進行判斷。先天性腸旋轉不良、十二指腸閉鎖的嘔吐物往往含有膽汁,氣管食管瘺或食管閉鎖的嘔吐物呈泡沫黏液樣,同時也會合并呼吸系統(tǒng)癥狀,先天性肥厚性幽門狹窄則以進行性噴射性嘔吐為主[12],低位病變類型的嘔吐物則一般會合并糞渣等。了解先天性消化道畸形的臨床特征資料可較好地判斷輔助先天性消化道畸形的類型,有助于早期診斷及治療,顯著改善預后。

3.2腹腔鏡技術在小兒先天性消化道畸形治療中的價值

隨著微創(chuàng)理念的不斷發(fā)展,腹腔鏡手術已可順利完成大部分傳統(tǒng)開腹手術。近年來,陸續(xù)有文獻報道了腹腔鏡手術成功治療小兒先天性消化道畸形,且具有較好的效果[13]。但不能采用籠統(tǒng)的方式討論腹腔鏡治療消化道畸形的優(yōu)缺點,而是需考慮消化道畸形的類別,且在選擇手術方式之前需詳細考慮新生兒的內(nèi)環(huán)境狀態(tài)、營養(yǎng)狀況、生理解剖和病理類型。本研究發(fā)現(xiàn)腹腔鏡手術治療先天性腸旋轉不良、先天性肥厚性幽門狹窄的術后恢復飲食平均時間均顯著短于開腹手術,差異均有統(tǒng)計學意義(均P<0.05),顯示出腹腔鏡技術在術后的恢復速度是優(yōu)于傳統(tǒng)開腹手術的;但同時也看到腹腔鏡手術治療先天性腸旋轉不良及先天性巨結腸的平均手術時間均顯著長于開腹手術/腹腔鏡轉開腹手術(均P<0.05),考慮長時間麻醉也會給新生兒帶來其他不良影響。若腹腔鏡手術過程中無法完全解決患兒病癥,仍可能需中途轉為開腹手術。本研究中有初始27例行腹腔鏡手術治療,但治療過程中有5例轉為開腹手術,占18.52%(5/27),不但沒有達到微創(chuàng)效果,反而增加了創(chuàng)傷,提示開始手術時,不要一味地為了減少創(chuàng)傷而選擇腹腔鏡,應仔細評估患者的情況,選擇更為合適的手術方式。腹腔鏡手術在操作過程中容易缺乏對腸管的直觀感受,尤其是對先天性肥厚性幽門狹窄的治療中,幽門肥厚往往伴隨黏膜水腫,容易造成黏膜損傷,需小心操作,尤其是需要避免十二指腸端被過度撐開[13]。本研究中腹腔鏡手術治療與開腹手術/腹腔鏡轉開腹手術治療對比,并發(fā)癥的發(fā)生率較低,可能與此次研究用腹腔鏡手術治療的樣本較小有關,但也在一定程度上說明了腹腔鏡手術治療值得臨床推廣。

綜上所述,圍產(chǎn)醫(yī)學的發(fā)展在一定程度上提高了對先天性消化道畸形早期診斷水平,改變了分布情況,但產(chǎn)后5d內(nèi)需認真觀察新生兒是否具有嘔吐、腹脹、排便延遲等消化道癥狀,有助于早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療。腹腔鏡在治療部分先天性消化道畸形中具有一定的優(yōu)勢,但需結合實際病情進行選擇。