《西方經濟學》課程中“市場失靈”部分講授方式創新研究

——以公共資源實驗為例

■ 柴盈(廣東財經大學經濟學院)

一、引言

《西方經濟學》在介紹市場失靈部分時,其中一個主要原因是治理公共資源,個人理性最終造成集體非理性,最終產生“公地悲劇”問題,因此需要借助政府之手進行外部干預。已有《西方經濟學》教科書在介紹公共資源治理的市場失靈時,主要以少量篇幅文字敘述為主,存在如下問題。首先,學生對這一問題的理解存在困難,因為公共資源屬性和用戶資源利用行為與消費者選擇理論之間還存在一定差別,公共資源用戶決策涉及多人之間策略性行為,需要采用博弈論進行解讀,而不是一般個人消費者行為的簡單加總。其次,公共資源治理的解決對策不僅僅只包括教材所提到的政府干預措施,還包括資源用戶自主治理,2009年諾貝爾經濟學獎獲得者埃莉諾?奧斯特羅姆對此已有權威論斷,但是,當前的教材與公共資源最新研究進展之間還存在差距,科學的觀點還沒有吸收進去。第三,對于該部分內容的講授方法以傳統的多媒體解讀為主,沒有利用經濟學實驗方法,學生對相關內容的理解停留于表面,不夠透徹。這些問題嚴重阻礙了教師對治理公共資源問題的科學性講授和解讀,降低了教學質量,非常有必要對此進行教學方法方面的改革和創新。

公共資源實驗方法是研究公共資源治理問題的主要方法之一,將其應用于《西方經濟學》市場失靈部分,通過將學生作為被試的方式來一邊參與實驗、一邊學習,對于提高教學質量具有非常重要的實踐意義。本文將通過對公共資源實驗方法的設計原理、運行平臺和實驗結果等內容依次展開敘述,以期能夠推廣該方法在《西方經濟學》課程中的運用。

公共資源實驗方法,也被稱為CPR實驗(Common Pool Resource),基本原理是考察多個資源用戶在資源利用的競爭性屬性中的策略性行為。公共資源是具有消費的競爭性和難排他性的資源,包括地下水、灌溉系統、森林、漁業和牧場五大傳統資源。自1990年代以來,CPR實驗設計經歷了靜態和動態、實驗室與田野實驗的發展階段,本文主要以最基本的實驗設計為主進行介紹,即靜態的實驗室實驗(Ostrom等,1994;柴盈,Marco A.Janssen,2017)。

二、實驗內容

(一)基礎實驗

被試i可在固定收益和CPR市場之間選擇投資,其中,固定收益市場的每個籌碼價值5美分;CPR市場的收益為群體收益的平均數。群體投資的總報酬表達式為F(Σxi),隨著群體投資規模的增加,收益先增加到一個最大值,然后不斷減少,比如每個被試所獲得收益為(xi/Σxi)* F(Σxi),每個籌碼價值1美分。

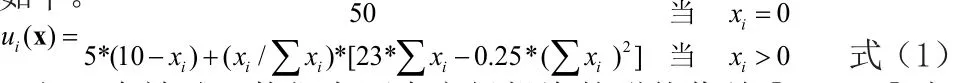

被試i可將稟賦中的xi個籌碼投資CPR,剩余(10-xi)個籌碼投資固定收益市場。如果xi=0,即被試將全部籌碼投資到固定收益市場,那么收益為50。如果xi>0,即被試同時在兩個市場投資,那么從固定收益市場獲得收益為(10-xi),從CPR市場獲得收益為(xi/Σxi)*F(Σxi)。被試在兩個市場的投資收益(ui)的表達式如下。

一組8個被試,他們在兩個市場投資的群體收益[u(x)]表達式為:

首先,計算社會最優收益時的投資與收益。即當邊際收益等于邊際成本時,群體在CPR市場的投資為36個籌碼,人均每個被試投資4.5個籌碼;群體在兩個市場的投資總收益為724美分,人均收益90.5美分。然后,計算納什均衡收益時的投資與收益,即群體在CPR市場投資64個籌碼,每個被試投資8個籌碼;群體投資總收益為528美分,每個被試收益為66美分。凈收益為0時,即平均收益等于邊際成本,此時群體在籌碼CPR市場投資72個籌碼,每個被試投資9個;群體收益400美分,人均收益50美分。

由此,從被試投資CPR市場的籌碼來看,人均投資4-5個籌碼可以實現社會最優收益投資,說明人們之間有合作,CPR不易耗竭;而人均投資8個則為納什均衡水平,也就是傳統理論所預測的結果,人們之間鮮有合作,易導致CPR耗竭;而當人均投資籌碼繼續增加直到9個時,凈收益為0,租金完全耗散。

基礎實驗結果出現了CPR利用的悲劇。每個被試都不斷增加對CPR的投資,直到資源產出嚴重減少,然后,他們才愿意為了增加產量而減少投資。這種趨勢曲線一直重復,結果,他們的決策在總水平上趨近于納什均衡預測結果,即每人投資8個籌碼,CPR市場走向崩潰。

(二)自主治理實驗

改變決策條件,比如提供廉價溝通機會或者有代價的懲罰,資源利用結果出現了巨大變化。比如,只有溝通時,群體平均凈收益從最優水平的35%(一次性溝通時)提高到99%(允許重復溝通)。如果只有懲罰沒有溝通,被試非常愿意支付費用來懲罰違規者,實施懲罰次數遠遠超過預期,但是群體平均凈收益從是最優水平的21%(沒有懲罰)增加到37%(有懲罰);當刨除懲罰成本和罰款之后,凈收益下降到9%。總之,懲罰機制并非完美,如果只有懲罰而沒有溝通,被試會過度實施懲罰,雖然群體合作水平會有提高,但凈收益減少。如果既有溝通又有懲罰,那么群體凈收益水平顯著提高,無論是第三方懲罰還是同行懲罰,懲罰的凈收益效果都得到改善,且同行懲罰更接近最優水平。

可見,在存在溝通或懲罰時,被試之間通過溝通協商出了社會最優的資源利用數量,相比于基礎實驗,減少了對公共資源市場的投資,公共資源市場并沒有崩潰,而是出現長期持續利用的結果,即用戶群體能夠成功自主治理公共資源。

三、實驗平臺

實驗平臺分為傳統的紙筆方式和現代的計算機軟件平臺兩種。筆紙方式的實驗具有邏輯簡單、實用可靠、快速執行的特點,趣味性很強。如果實驗團隊訓練有素,可以設計出簡明清晰的表單和實驗指南,能夠非常成功地運行實驗。實驗者并不需要購買設備或者開發軟件,同樣可以快速重復設計、有效地搜集數據。每一輪決策中,實驗者從實驗對象那里收集數據,整理計算,并反饋給實驗對象。

基于計算機方式的實驗需要有一套針對性的軟件平臺。當前有多種選項的、不同類型的軟件平臺,代表性平臺是z-Tree軟件(The Zurich Toolbox for Readymade Economic Experiments, 簡 稱 z-Tree)。z-Tree是20世紀90年代經濟學家烏爾斯?費斯巴赫(Urs Fischbacher)開發的一款實驗軟件,可免費下載安裝使用,運行方式為客戶-服務器結構的Windows應用程序,適合運行包括社會困境模型在內的很多標準的經濟實驗。z-Tree也提供了一個程序設計的環境,用于運行新實驗,如果采用相匹配的數據和互動模型,那么可以快速地編程完成設計。z-Tree允許創建實驗干預,并將其參數化,支持客戶程序化設計邏輯和共同參數,如被試數量、群體、群體規模、輪次和出場費等。z-Tree與許多其他軟件具有相似之處,也使用決策輪數的實驗結構組織互動行為。

其他軟件平臺,如SESEF,可以運行動態公共資源實驗。SESEF是一個基于JAVA語言的開源客戶-服務器框架,所需支持的實驗配置的程序包括,XML或properties文件、數據持久性、網絡化和用于群體實驗的圖形化語言,可以在https://bitbucket.org/virtualcommons/sesef網頁上下載安裝運行。

四、結論

公共資源實驗研究方法在美國的亞利桑那州立大學和印第安納大學已經得到開展和應用,學生作為被試群體經過參與實驗,對公共資源利用行為有了深入的了解,相關執行實驗的教授也表明,較之于傳統的授課方式,實驗方法加深了學生對理論知識的理解,對抽象問題的認知更加透徹;從學生的角度來看,公共資源實驗方法的引入,是將該領域的前沿學術研究方法與觀點無縫與教學相對接,非常有利于培養高質量人才。