基于水量平衡的巖溶洼地泄流能力研究

李大成,龔蘭強

(中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司,貴州貴陽550081)

0 引 言

巖溶洼地是喀斯特地區常見的一種負地形地貌,形狀多為圓形或近圓形,四周多低山和峰林,底部平坦,雨季易澇,旱季易干[1]。洼地積水主要通過巖溶管道進入地下巖溶系統,明確巖溶管道泄流能力對保障巖溶洼地滯洪安全具有重要意義。巖溶洼地的巖溶管道具有過水斷面不規則、路徑蜿蜒、流態復雜等特點,無法通過實測巖溶管道水力要素計算其泄流能力。張祖蓮[2]根據巖溶地區特殊的地質條件,將超量洪水在洞前形成的滯蓄洪區視為“一個水庫”,而將落水洞視為水庫的“泄洪建筑物”,以歷史實測水位及相應暴雨資料等作為已知條件,根據水庫調洪演算原理試算確定了清江利川落水洞的過流能力。蔡貴珍等[3]利用暴雨設計洪水過程線和洼地蓄積曲線推求了千師營溶蝕洼地的地下巖溶通道的最大過流能力。徐一帆等[4]通過對小流域條件下多種巖溶落水洞過流能力評價方法的對比與分析,認為由于巖溶落水洞形態的不規則性和多樣性及流態運移過程復雜性,目前無現成的公式可直接計算其過水能力,但可通過計算暴雨洪峰流量進行類比推理。蒙海花等[5]以貴州省普定縣后寨河流域為例,建立了基于落水洞的巖溶半分布式水文模型,進行了巖溶地區地表模擬工作和水文參數的反演。然而,目前針對無實測水位流量資料、滯洪時間長的巖溶洼地泄流能力分析有待進一步研究。

本文以安龍天蓋海子為例,采用汛期徑流水量平衡法,結合調查的歷史洪水,通過試算確定天蓋海子巖溶管道泄流能力,為缺乏實測水位流量資料、滯洪時間長的巖溶洼地泄流能力分析提供技術參考。

圖1 天蓋海子地下水補給、排泄及滲漏帶分布示意

1 研究區域概況

天蓋海子位于安龍縣海子鎮,為一大型的封閉型巖溶洼地,總體走向近東西向,長約2.2 km,末端寬度30~50 m,首部寬度130~300 m。天蓋小河自西向東流經洼地底部,在洼地最東端陡壁腳潛入地下形成伏流(地下暗河),于東北面約8 km(直線距離)的岔河流出地表,為岔河暗河系統的源流之一。消水點以上流域集水面積29.68 km2,主河道長8.12 km,平均坡降15.8‰。

天蓋海子以F1斷層為界,斷層北西側為T1yn弱巖溶化地層或相對隔水地層,為海子的補給區域;斷層南東盤為P2m地層出露區域,P2m為強巖溶地層,存在一系列的溶洞、洼地、落水洞、地下暗河等典型巖溶現象,天蓋海子天然條件下的排泄通道位于F1斷層南東盤的P2m地層內,枯水期天蓋小河通過天蓋海子東側陡壁腳的落水洞潛入地下,汛期天蓋海子蓄水后(每年的5月底或6月初至當年的12月左右),庫水從斷層南東盤多個通道(落水洞、溶洞、洼地、巖溶裂隙等)排泄。天蓋海子地下水補給、排泄及滲漏帶分布示意見圖1。

天蓋海子周邊埡口(鞍部)地形最低高程1 448.00 m左右,洼地底部最低高程1 402.21 m(消水點高程1 401.01 m),洼地底部由于長期的淤積作用,地形平緩。每年進入汛期后(5月底或6月初),洼地被水淹沒,形成一天然的季節性水庫,至9月主汛期結束,水面逐漸消落,一般在12月左右,水體基本上消落見底,豐水年洼地的淹沒時間可持續至次年的3月底,甚至出現水體未完全消落就再次被淹沒的情況。

2 研究方法

研究區域巖溶發育強烈,巖溶洼地及落水洞遍布,巖溶管道錯綜復雜,無法通過實測巖溶管道水力要素方式計算其泄流能力。天蓋海子為封閉型巖溶洼地,周邊埡口(鞍部)地形最低點較洼地底部高約50 m,為一“天然水庫”。可將天蓋海子看成“水庫”,巖溶管道視為“泄水建筑物”,結合調查的歷史洪水,通過調洪試算確定巖溶管道過流能力;然而,天蓋海子每年被淹,淹沒持續時間約5~10個月。

為此,本文采用汛期徑流水量平衡方法,以調查到的淹沒最高水位和淹沒持續時間為控制條件,試算確定天蓋海子巖溶管道泄流能力。

3 泄流能力分析

天蓋海子所在天蓋河為山區雨源型河流,徑流、洪水均由降水形成,降水徑流特性基本一致,洪水具有洪峰陡峻、洪量集中、上漲歷時短等特點。流域內無實測水文資料,徑流洪水根據降水資料推求。

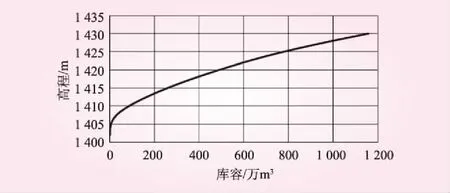

3.1 庫容曲線

天蓋海子庫容曲線采用1∶2 000矢量地形圖量算所得,高程系統為黃海系統,水位~庫容關系曲線見圖2。

圖2 天蓋海子庫容曲線

3.2 設計洪水成果

天蓋河流域缺乏實測洪水資料,設計洪水采用暴雨推求[6~8],計算公式采用《貴州省特小流域暴雨洪水計算標準》(1993年1月)。即

(1)

式中,Qp為洪峰流量,m3/s;f為流域形狀系數;J為坡降;F為設計流域集水面積,km2;C3為洪峰徑流系數;r1為匯流參數的非幾何特征系數;H24p為設計頻率P對應的年最大24 h點雨量,mm。

設計洪水總量采用“扣損法”計算而得,洪水總量計算如下

Wmp=0.1h24p×F

(2)

h24p=H24pf-(Hs+ΔHs)

(3)

式中,Wmp為洪量,萬m3;H24pf為流域平均雨量,mm;h24p為設計洪水徑流深,mm;Hs為穩定雨損,mm;ΔHs為附加雨損,mm。

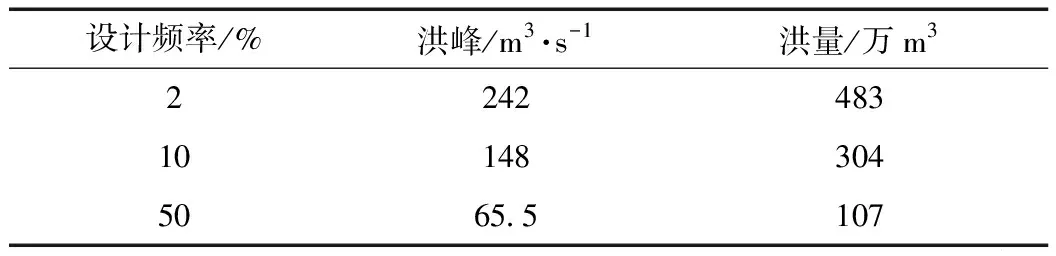

設計洪水過程線采用《貴州省暴雨洪水計算實用手冊》中洪水形狀系數ρ為0.25的(二)類概化線推求,漲水面積率α0為23.9%。天蓋海子設計洪水成果見表1、設計洪水過程線見圖3。

表1 天蓋海子設計洪水成果

圖3 天蓋海子設計洪水過程線

3.3 歷史洪水調查

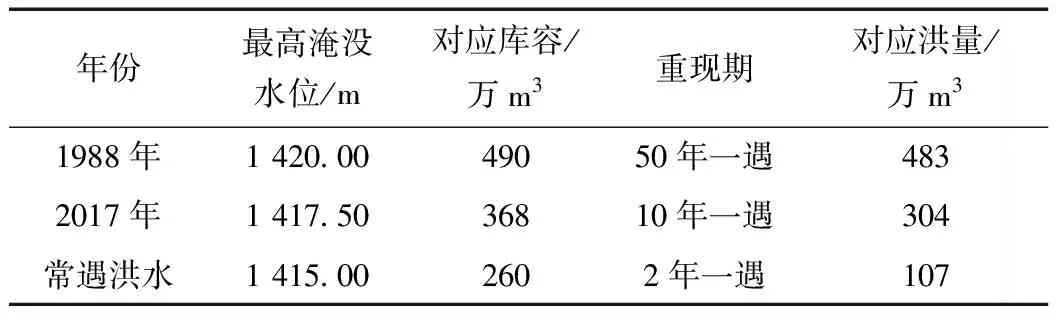

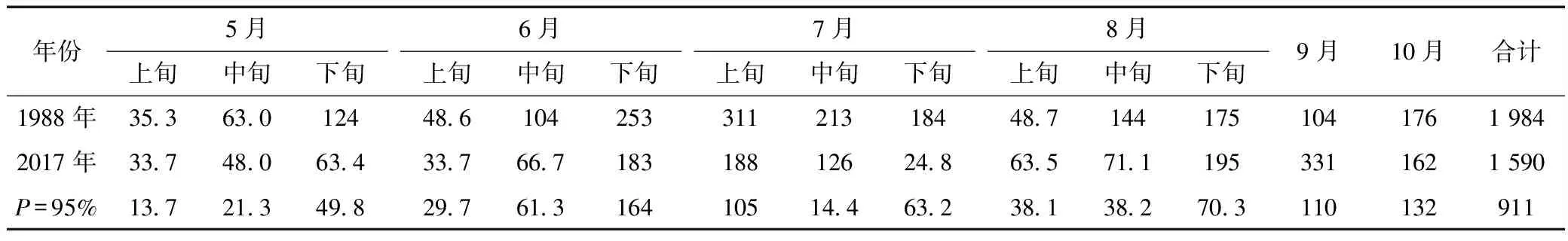

根據現場訪問調查,天蓋海子每年被淹,每年洪水位維持在1 415.00 m及以上,最高淹沒水位為1 420.00 m(1988年),2017年為近十年最高淹沒水位1 417.50 m,結合流域暴雨洪水特性、周邊雨量站點實測暴雨資料及調查情況,歷史洪水調查成果見表2。

表2 天蓋海子歷史洪水調查成果

根據表2可知,調查的歷史洪水位對應庫容均大于相應重現期次洪水24 h洪量,表明天蓋海子最高淹沒水位由多場次洪水疊加形成,僅單場洪水通過調洪演算無法推求巖溶管道泄流能力。

3.4 設計徑流成果

天蓋河流域無實測徑流資料,由于流域內徑流由降水形成且降水徑流特性一致,徑流采用降水徑流同頻相應法推求[9~10],天蓋海子汛期徑流成果見表3。

表3 天蓋海子汛期徑流成果 萬m3

3.5 泄流能力分析

根據調查的歷史洪水成果分析可知,天蓋海子最高淹沒水位由多場次洪水疊加形成,按汛期水量平衡控制推求巖溶管道泄流能力更為合理。

由于巖溶管道形態的不規則性和多樣性,使得流體在其運移過程復雜。為了簡化,結合調查的歷史淹沒水位,將天蓋海子巖溶管道泄流曲線分為3段(1 401~1 415 m、1 415~1 417.5 m,1 417.5~1 420 m),假定各段泄流能力是均勻增加的,據此采用汛期水量平衡原理試算巖溶管道泄流能力。

分別以P=95%、1988年、2017年汛期徑流作為天蓋海子來水,以假定的巖溶管道泄流能力作為天蓋海子泄流通道,以相應的淹沒最高水位和淹沒持續時間作為控制條件,試算確定各段巖溶管道泄流能力。

經水量平衡試算分析,天蓋海子巖溶管道泄流能力成果見表4。

表4 天蓋海子巖溶管道泄流能力成果

根據表4可以看出,天蓋海子巖溶管道泄流能力隨著高程的增加而加大,且增加幅度逐漸增大,主要由于隨著高程增加,海子庫水面增大,巖溶管道增多,相應泄流能力也隨之增大。

4 結 論

(1)巖溶管道具有形態的不規則性和多樣性及流體運移復雜性等特點,無法通過實測巖溶管道水力要素計算其泄流能力,可將巖溶洼地看作“水庫”,巖溶管道視為“泄水建筑物”,通過水量平衡試算確定。

(2)針對缺乏實測水位流量資料、滯洪時間長、淹沒最高水位由多場洪水造成的巖溶洼地,巖溶管道泄流能力計算無法通過單場次洪水調洪演算推求,可采用汛期徑流通過水量平衡調節試算確定。

(3)根據歷史洪水調查分析可知,天蓋海子每年淹沒最高水位由多場次洪水疊加形成,采用汛期海子水量平衡試算確定的巖溶管道泄流能力與水文地質調查成果基本一致。實踐證明,基于水量平衡試算確定巖溶管道泄流能力是可靠的,對缺乏實測水位流量資料、滯洪時間長的巖溶洼地泄流能力分析具有指導意義。