中埃音樂文化交流的使者

崔健

2020年6月21日,為慶祝中埃建交64周年,在埃及文化部和遼寧省委宣傳部的支持下,遼寧歌劇院與開羅交響樂團、開羅歌劇院的藝術家們,通過5G共同演奏了一臺“云交響音樂會”,這場音樂會得到了熱烈的反響,也為疫情下的國際文化交流開拓了全新的視野。促成這次音樂會的正是駐埃及使館文化參贊、開羅中國文化中心主任、遼寧籍的文化使者石岳文先生。近日,筆者通過電話采訪了正在埃及工作的石岳文先生,通過了解,深刻地體會到了一個外交家的藝術追求與文化共識,同時也通過近年來他對中埃文化交流以及推動中國音樂對外輸出等方面做出的努力與貢獻。通過文化互融、互鑒提高兩國之間的文化交流,增進國際間的協同發展。

筆者:請問您什么時候開始接觸音樂?

石岳文:我的家鄉在遼寧法庫,生在遼河岸邊,很小的時候就受到舅舅的影響,耳濡目染下喜歡唱歌、喜歡音樂,因此舅舅對我的影響比較大。當時聽到最多的就是革命歌曲,我本身很喜歡唱歌,而且還喜歡拉二胡。我記得在沈陽讀高中的時候,有一次回到家鄉參加地方歌詠比賽選拔,我唱的歌曲《小村之戀》獲得了三等獎。所以說,小時候的音樂熏陶對我本身的藝術文化修養以及后來從事文藝工作奠定了基礎。

筆者:您對于交響樂、室內樂或者民族音樂有怎么樣認識?

石岳文:小的時候很喜歡流行音樂,經過這么多年對藝術的理解與認識,我對交響樂以及民族音樂有了更多的研究。因為我本身工作的原因,多年來我作為組織和策劃人,組織了多場跨國的音樂演出,這些演出給我留下了深刻的印象。我覺得音樂能給人一種舒緩情緒、提振士氣、激發人們昂揚向上對生活的樂趣,音樂是這樣一種藝術形式。

筆者:在國際視野以及全球一體化的時代,音樂作為跨越語言的藝術形式,能給我們帶來怎樣的價值觀與世界觀?

石岳文:音樂它是無國界的,盡管音樂家有自己的祖國,但是好的音樂是人類共享的一種文化精神、文化產品,它會讓我們樹立正確的人生觀和世界觀,以及對人的價值觀有很好的塑造功能。尤其我們現在全球一體化,倡導人類命運共同體的時代,好的音樂作品確實可以團結人,讓人們忘卻不和諧的因素,激發對生活和對和平的向往,并為之奮斗的熱情。

筆者:您寫過很多歌曲,是什么觸動您走上藝術創作之路的?

石岳文:我寫了一些歌曲,實際上我最早寫歌曲是20多年前,是一首關于埃及的歌曲。開始的時候我覺得寫歌詞是在文章和散文之外的一種升華的藝術形式。因為人們對許多事情,特別是難以忘懷的事情,有一些對文章而言難以表達的,但是用一首歌詞就能把你想說的,把不便用詩歌或者散文形式表達出來的東西,能夠在很短的幾行字里面表達清楚,同時歌詞這種藝術形式也便于人們記憶、便于傳唱、便于抒發感情,而且有共性,是人們喜聞樂見的一種藝術形式。因為我本人是寫散文和紀實文學的作家,但是寫這些東西很耗費精力,近年來我在歌詞創作領域感觸頗深,也在逐漸的轉向歌詞寫作領域。

筆者:在兩國音樂文化交流互動方面,您覺得什么樣的方式更適合?

石岳文:在中埃兩國音樂文化交流互動方面我覺得最好的方式就是進行互訪,比如說我們邀請埃及的音樂團隊到中國或者到遼寧進行訪問演出。前年,我就邀請了埃及歌劇院的一位藝術家到成都進行專場演出,非常成功。去年國慶期間,我也邀請了遼寧歌劇院交響樂團一行到埃及演出,這也很受當地群眾歡迎。埃及是一個文明古國,文化大國,對音樂藝術非常推崇,在古代法老時期音樂就很輝煌,埃及本身就保留這樣的傳統,我們互相交流性的演出,并進行聯合演出會更好。

筆者:在一帶一路的文化背景下,中國民族文化的對外交流與傳播,對于彰顯文化自信,促進國際交流起到了重要的作用,您覺得怎樣才能更好地傳播中國聲音,講好中國故事?

石岳文:音樂作為世界的語言,大家都耳熟能詳,也是我們傳播中國好聲音,講述中國故事的載體,比如去年,遼寧交響樂團到埃及演奏的《黃河》《我和祖國》引起了當地華人華僑的共鳴,這也是傳播中國好聲音的載體,世界人民都很喜歡這樣悠揚的曲子。

筆者:我看到遼寧歌劇院與埃及的云上音樂會,這種形式雖然是特定情況下的文化交流,但是也為創新形式的發展提供了更多的可能性,您認為這種音樂文化交流在以后的國際合作中會經常出現嗎?

石岳文:關于遼寧歌劇院和埃及歌劇團是在我積極的策劃與推動下完成了隔空演唱的音樂會,非常成功。這種藝術交流有一定的發展空間,但是最好的形式還是應該面對面的交流,這樣和觀眾的互動會更好。但是從另一方面講,這種“云”上音樂會又能給更多的觀眾一個欣賞的機會,我們統計了一下6月20日這場通過5G連線的音樂會,全世界各地的點擊量超過200萬,這個數字也說明了其受歡迎的程度。國內十幾家大的媒體都在直播,埃及也有三四家直播,點擊量之高,說明疫情下的藝術交流形式還是有發展空間的。

筆者:您對未來中國音樂文化國際化交流有什么樣的想法與預期?

石岳文:坦率地講,中國音樂創作人才不斷地涌現,同時也創作出了大量的藝術作品,但是經典的作品、讓老百姓喜歡的作品應該更深層次不斷地發掘。比如一些經典的流行歌曲,這些歌曲都是植根于人民群眾的真實生活,在此基礎上的藝術加工,就很容易被人們接受,歌詞優美、曲調流暢就容易被傳唱。我前一陣寫了一首遼北的歌曲,就是一個真實的記憶與描述,也反映出遠離家鄉的人對家鄉的想念,并不是為了寫而寫,而是一種自然的流露,這樣更能打動人,吸引人。這是我對音樂的理解,我也希望我們的時代有更多的經典的音樂出現。總之,中國的音樂發展需要有一批音樂人沉下心來,深入生活,不要為了寫而寫,而是應該在質量上,在音樂的本源上下功夫,這樣才能出現好的作品,我們現在確實缺少些像前些年經典的作品,需要音樂人共同努力。

通過對石岳文先生的采訪,更多地感受到了一個外交家的音樂情懷與文化底蘊。音樂是世界溝通的橋梁,是一種跨越語言、跨越情感的文化符號,只有展現本民族的文化精神,才能讓世界更加了解我們,用音樂講述中國故事,用音樂發出中國聲音。

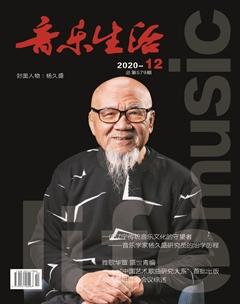

石岳文,遼寧法庫人,回族,阿拉伯文學碩士,1990年大學畢業后考入國家文化和旅游部工作至今,現任中國駐埃及大使館公使銜文化參贊兼開羅中國文化中心主任,中國作家協會會員,環球時報、中國文化報特約記者。自本科畢業起一直從事中國與阿拉伯國家文化交流,阿拉伯語翻譯和阿拉伯國家國情研究工作,曾任中國援助蘇丹雜技教練組翻譯,后常駐中國駐埃及、敘利亞、約旦、伊拉克、摩洛哥、科威特和阿爾及利亞等國大使館多年,任秘書、文化專員、參贊等職,現任閩南理工學院客座教授,世界中餐業聯合會理事。著有《戰云籠罩巴格達》《科威特》《100個世界景點背后的故事》《往里看往外看》《記憶的絲帶》等書籍,歌曲《攜手并肩》《中埃手挽手》《午后》《烏蘭巴托 我北方的朋友》等詞作者。