運動處方理念下普通高校體育教學模式改革研究

張彥

摘 要: 本文以當代大學生身體素質持續下降為背景,探索普通高校體育教學中能夠提高大學生體質的教學模式,構建普通高校體育教學中運動處方理念。研究表明,實施運動處方教學模式對提高大學生的身心健康水平,培養其良好的運動習慣,以及促進普通高校體育教學模式改革具有重要意義。

關鍵詞: 運動處方;普通高校;體育教學模式

大學生是國家科技進步、社會發展中十分重要的人才資源,而擁有健康的身體是大學生良好生活品質和高強度工作的根基和重要保障。大學生只有具備了健康的體魄,才能適應社會發展的需要,以及完成個人的工作使命。2006年12月由教育部、國家體育總局、共青團中央結合《學生體質健康標準》聯合發布了《關于開展全國億萬學生陽光體育運動的通知》。通知強調要不斷增強學生的運動理念和健身觀念,學生要學習且掌握兩項以上的適合自身的日常體育鍛煉方法,要培養學生良好的體育鍛煉習慣和意識。2009年8月,國務院頒布實施的《全民健身條例》中規定“學生在校期間每天保證一小時的體育鍛煉活動”。

然而,在我國目前的學校教育中,體育出現了較為嚴重的不平衡狀況。由于中小學時期繁重的課業負擔和對體育鍛煉的忽視,大學期間健康問題就暴露出來。《光明日報》于2011年9月發表國民體質檢測報告,發出了大學生體質在下降的警告。2012年12月1日,《生活報》發表了題為《“死亡距離”這次只有500米?》的消息,一名大三學生參加1000米長跑的體能測試時,跑了500多米遠后突然倒地猝死。而后,又有大學生在長跑運動中接連發生幾起猝死事件,此類消息的報道引起了全國對“大學生體質”的高度關注。

教育部于2015年11月25日發布的《2014年全國學生體質與健康調研》顯示,我國大學生身體素質逐年下降,超重、肥胖、視力不良是學生身體素質的主要問題。全國學生體質健康調研組組長邢文華指出,我國學生身體健康存在的問題,需要學校、學生、家長和社會的共同努力。由此看來,普通高校體育教學模式的改革十分重要。

一、運動處方概念及其優勢

1 .運動處方概念

20世紀50年代,美國生理學家卡波維奇通過研究提出了“運動處方”這一概念。1969年,世界衛生組織開始使用這一術語。運動處方是以增強體質、促進身心健康為主要目標,根據鍛煉者的基本信息、醫學體檢、運動負荷等情況,按其健康、體力以及心血管功能狀況,以處方的形式規定鍛煉者運動的內容、強度、時間和頻率,并提出運動中需注意事項。[1]運動處方可謂因人而異,對“癥”下藥,對運動者的鍛煉具有很強的針對性和科學性,便于自我操作。

近年來,當代大學生的身心健康問題成為社會關注的焦點。而傳統體育教學,內容枯燥,形式單一,針對性弱,形式上是缺乏心理學依據的四段式教學程序[2],難以激發學生的學習興趣,使學生對體育課失去了興趣。根據普通高校體育教學的實際情況,采用運動處方進行體育教學,可增強學生體質,降低由于不合理運動造成的傷害,保持心理健康和增強對環境的適應能力,對降低生活方式不良引起的患病風險大有裨益,同時也對促進普通高校體育發展具有現實意義。

2 .運動處方的優點

大學生的身體素質、鍛煉時間、喜歡項目的情況各不相同,日常的運動方案應該是以促進學生身心健康發展為目標,制定出針對性強、以學生為本的運動方案,在體育教學中融入個性化的教學內容和方法。采用運動處方來改善大學生體質健康系統,具有以下優勢:(1)科學性。運動處方的制定和實施過程是嚴格按照康復體育、運動學等學科的要求開展的,可根據大學生的鍛煉習慣對其內容進行及時調整,有較強的科學性。(2)準確性。大學生體質健康運動處方系統在設計上符合行業標準和國家各級管理部門評價體系建設的標準。(3)目的性。運動處方主要達到增強人體與健康相關的機能和素質;提高工作效率;減少慢性疾病或治療慢性疾病并促進健康;提高運動中的安全性;豐富文化娛樂生活,調節心理狀態,提高生活質量。(4)實效性。運動處方簡單易懂,易于接受,且收效快,是學生健身和康復的理想方法。

二、運動處方教學模式

1999年,中共中央、國務院提出的《關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》中體育教學指導思想是構建適于“健康第一”的體育教學模式,這也是體育教學領域急需加強研究的課題。健康涵蓋生理、心理、社會、道德四個領域,在體育教育中,要以生理健康為基礎和誘因,并適用于其它三個方面健康教育的模式。[3]普通高校對體育課程的教學模式展開了大量的實驗研究,從教學方法、內容到教學組織形式都進行了改革,其中運動處方教學模式取得的教學效果較為明顯。運動處方教學模式是采用運動處方教學方式解決與學生身心健康發展相關的問題,并以此作為主要教學手段,完成體育教學中的主要任務。運動處方教學模式通過積極發揮學生的主觀能動性,宣傳貫徹健康教育的思想,實現了從應試教育向素質教育的轉變,從而較好落實“健康第一”的體育教學指導思想和新《全國普通高等學校體育課程教學指導綱要》的實施,促進了學生的全面發展。

普通高校體育教學的對象是具有較高智力水平的、心理和生理趨于成熟的,而其身體發育狀況、體育知識、運動技能千差萬別的、來自全國各地的大學生,他們在入學時的體育達標率為85℅。這些大學新生有著較高的科學文化知識和較高的認知能力,較強的自主意識和選擇能力,強烈要求個性發展,而其體育課程學習處在不同的起跑線上,其體質和心理素質有待進一步增強和提高。經驗表明,健康的體魄才是人才的可靠載體。作為連接高中體育和社會體育中間環節的普通高校體育,要培養和教育大學生的體育意識、運動習慣和運動能力,才能使得青年大學生畢業后面對社會,承擔起繁重的工作任務。當前,運動處方從康復領域發展到預防和健身領域;并由單一處方發展到多方位處方,即由提高心肺功能發展到力量和柔韌性;處方系統由手工定制發展到信息化。[4]學生在大學期間,一般已基本發育成熟,想提高如速度方面的身體素質是有難度,應更多注重與其日后工作相關的耐力、力量、柔韌素質的保持和提高。運動處方教學模式在耐力、力量和柔韌三個方面的應用非常成熟,且有很強的針對性,可在普通高校推廣使用,這符合《全國普通高等學校體育課程教學指導綱要》中把學生“能獨立制訂適用于自身需要的健身運動處方”作為體育課程的發展目標的要求。

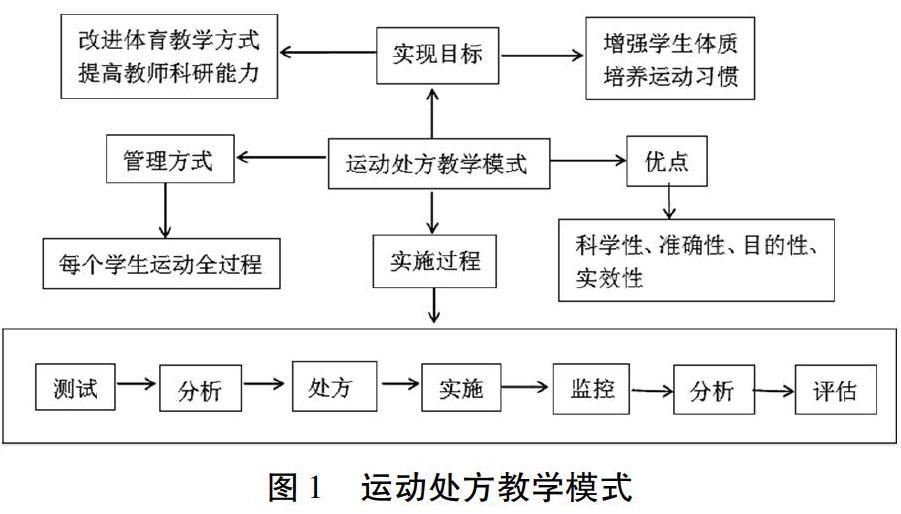

運動處方體育教學模式著重于運動的內容、過程及效果的檢測。運動處方在內容上涵蓋運動的目的、項目、負荷、練習手段和頻率以及注意事項等方面。這種把運動處方和體育教學相結合,根據處方的特點,以客觀數據為基礎,根據學生體質的具體情況,結合學生的興趣愛好,以及教學設施等多種因素制定的符合學生實際需求的一種教學模式,是集科學性、安全性和實效性為一體的過程,并不斷完善和優化,達到教學效果。[5]運動處方的教學程序是:測試—分析—處方—實施—監控—分析—評估,此種模式目標明確,因人而異,效果可測,科學合理,其教學組織形式、運動過程和效果檢驗形成了比較完善的教學模式(見圖1)。

三、運動處方教學模式的設計和實施

1 .學生體質測試和分析

按照《大學生體質健康標準》的規定,每學期初對大學生進行體質狀況和運動能力的測評,并問卷調查了解學生的病史、生活和運動習慣、運動興趣愛好和表現。通過對大學生的身體的形態、機能、素質、成分等指標進行測試,明確其體質發展需求,即確定運動處方的實施目標。運動處方中的運動頻率和強度、持續時間等與學生的身體素質水平存在著必然的聯系,學生個人的身體素質越好,他所能適應的運動強度越大、持續時間越長、運動頻率越高。心理測試主要依據《癥狀自評量表SCL90》,SCL-90包括9個因素,每個因素反映出人體某一方面的癥狀情況,通過因素得分可以明確癥狀分布特點。根據測試的有效數據和學生體質狀況分析,建立符合大學生個人實際情況的健康檔案和運動處方。

2 .運動處方的制訂與實施

一般來說,當前大學生體質狀況良好,但隨著現代生活水平的提高,有些大學生由于生活不規律、過度飲食、缺乏運動而產生肥胖,有些則心肺功能或是下肢的彈跳能力不好,在處方定制上要目標明確,調整學生的亞健康狀態。

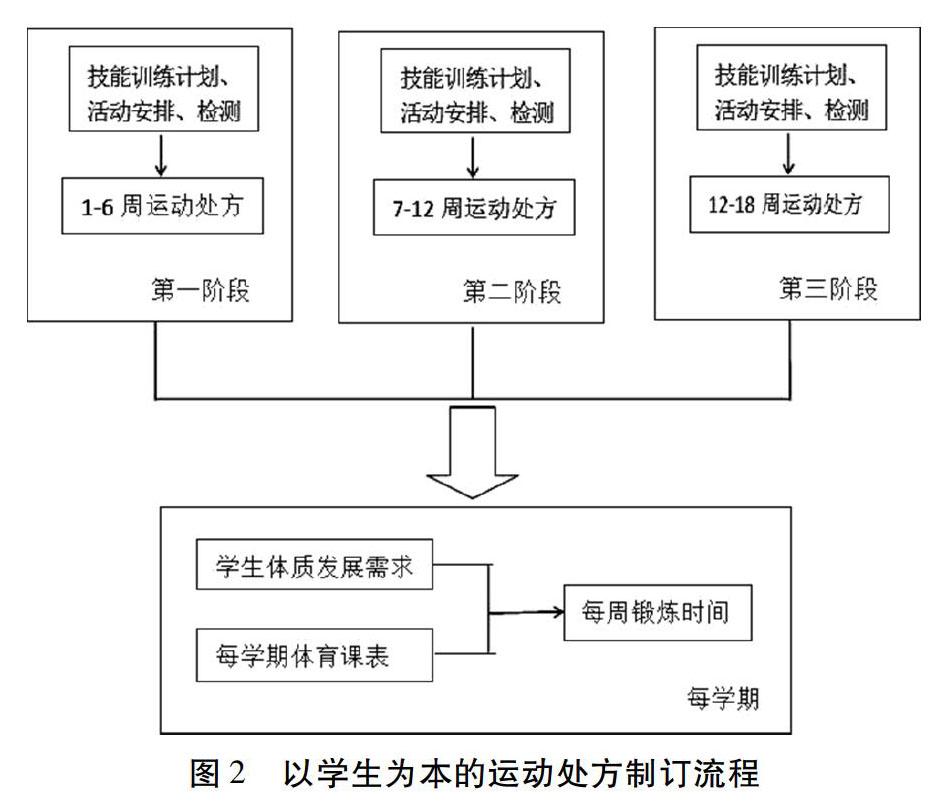

通過查閱學生的各項身體素質指標測評情況,制訂運動處方,時間上以周為單元,處方實施18周,每周3次,每次60分鐘,且每周內容可以根據實際情況略有微調。學生個人的體質發展需求和每個學期的體育課表作為運動處方制訂的基本依據,且整個學期都保持不變。大學生每學期的體育教學活動可以劃分成三個階段,每6周為一個階段,每個階段的技能訓練計劃和活動安排的內容有變化。在運動處方實施的18周中,需定期對學生身體鍛煉的情況進行合理的檢測。圖2給出了以學生為本的運動處方制訂流程,包括每學期的各個階段需完成的運動任務。

體育教師需集中講授運動技能、健康理論、營養、運動保護等知識,提出每周的教學要求。形式上以5-10名學生為一組開展鍛煉,體育教師現場指導,了解每個學生的運動實際情況。課后對每個學生進行記錄,包括每個學生的出勤、體質狀況、運動能力、運動情況、每個階段的測定等。

運動處方實施分三個階段開展。第一階段,從第1周到第6周,實施相應的運動處方,以發展耐力素質的鍛煉為主,著重提高心血管功能。第二階段,從第7周到第12周,實施相應的運動處方,以發展力量和耐力素質鍛煉為主,改善肌肉群力量、耐力和形狀。第三階段,從第13周到第18周,實施相應的運動處方,以發展力量、耐力和柔韌素質鍛煉為主,提高關節的靈活性,使動作姿勢更優美。

發展心肺耐力素質的鍛煉,運動強度可參考學生的心率、吸氧量/MET兩項指標,運動強度的增加要遵循循序漸進原則。鍛煉項目多是像跑步、爬山、游泳、以及各種球類等低強度、長時間、由全身大肌肉群參加的周期性有氧運動。每次鍛煉中至少有20分鐘的有效鍛煉時間。每周3次即可達到保持或提高心肺功能的目標。可采用臺階試驗的方法進行檢驗。

力量訓練可以借助不同重量的啞鈴、沙袋、彈簧練習器等。每周每次的鍛煉時間要能容納特定動作和特定肌群,并且練習上可以分為多組動力性和一組靜力性。以達到適宜的重量時,肌肉會輕微顫抖作為合適的負荷強度。

柔韌素質鍛煉主要是提升肌肉的伸展性和關節的靈活性。根據鍛煉項目和其動作要點,逐漸加大動作幅度。以學生身體局部受到牽拉感為合適的負荷強度。鍛煉初期,出現牽拉感時,每次可停留10s左右;幾周后,逐步延長持續時間,可增加到每次停留45s左右。運動頻率上隔天鍛煉一次,可放在準備和整理活動中進行。

3 .分析與評價

對參與運動處方的大學生進行測試,包括其身體的形態、成分、機能、綜合運動能力等方面,運用統計產品與服務解決方案(SPSS)對測試數據進行整理,對數據的變化進行對比分析,評價運動處方式教學模式對大學生體質和教學效果的影響。

運動處方教學能解決眾多與體質發展相關的問題,所以成為促使體育教學取得較好成效的一種教學方式。在體育教學中,學生鍛煉持續的時間、運動頻率和負荷強度等都有很強的針對性。科學的運動處方鍛煉與合理的飲食后,學生的身體形態會有一定的變化,因肌肉得到很好地鍛煉變得精細化。適宜的體脂含量能使人體保持良好的機能以及健康狀況,所以對鍛煉后學生的體脂率進行測定,如果學生體脂率數據趨向標準范圍(10%-18%為男子的理想型體脂率,17%-25%為女子的理想型體脂率),說明學生的身體肌肉更加充實。[6]通過反映人體心血管系統功能狀態的重要測試手段臺階試驗,間接推斷學生機體的耐力。參與運動處方的學生心功指數越大,反映心血管系統的機能水平越高,學生呼吸系統的功能提高,有利于其身體機能水平的提高。由于學生是根據興趣選擇的運動項目,其鍛煉的主動性和積極性較高,并且以運動處方方式進行運動量的控制,鍛煉的科學性較強。通過運動處方模式,大學生體質增強和運動能力提高,并且大學生的體育理論知識也有很大的提高。可以說,學生鍛煉與教師教學是一個不斷提高協調耦合的過程。

大量研究證實,體育運動可轉移學生注意力、發泄情感、改變興趣、穩定情緒等,是作為調節鍛煉者情緒和治療其心理障礙的有效手段。[7]它能使人迸發出智慧和勇氣去追求美好生活,可以增強大學生心理健康,排除心理疾病。通過體育活動,可以有效地消除焦慮、緩解緊張情緒,學生的心理健康向更加適宜的方向發展。隨著體育鍛煉的持續進行,個體的個性將逐步由內向外發展。參與體育運動的大學生可獲得成功的滿足感,這種體驗能磨練學生 的性格、消除緊張情緒、鍛煉意志、增進才智和自我控制力,并不斷激發學生奮發圖強和追求健康生活。

4 .結論和建議

(1)在普通高校體育教學中實施運動處方式教學模式,探討以學生為本的運動處方實施,使學生身體機能和素質有明顯改變,能夠掌握正確的鍛煉方法與運動技能,培養學生參加健身運動的習慣,并能很好地體現教師的指導作用和學生的主體性。運動處方式教學模式具有實用性、針對性強的特點,有利于和全民健身的活動相接軌。建議不斷完善高校體育運動處方教學模式,研究運動處方教學模式的信息化體系,推動普通高校體育改革。

(2)運動處方教學模式淡化了在傳統教學活動中的競技色彩,融進了體育技術、健康教育、健身鍛煉,讓學生更好地掌握科學的鍛煉方法,為日后的終身體育打下良好的基礎。

(3)在運動處方模式實施過程中,因傳統教學模式在學生的思想中根深蒂固,一定程度上要依靠體育教師幫助其轉變認識。建議在高校體育理論課中,多傳授學生體育的目的和方法,以及運動處方的作用和功能,使學生轉變觀念,不斷提高對運動處方的認識。

(4)運動處方能充分發揮體育運動對人體的作用,對當代大學生心理健康有積極的影響。建議在處方內容上多考慮學生心理因素,在體育教師的指導下開展鍛煉,更好地促進學生身心健康發展,培養學生終生體育運動的意識和習慣。

參考文獻:

[1]國家體育總局 .國民體質測定標準手冊[S] .北京:人民體育出版社,2003:19 .

[2]楊文軒,陳琦 .體育原理[M] .北京:高等教育出版社 ,2004:101 .

[3]《國家學生體質健康標準解讀》編委會 .國家學生體質健康標準解讀[M] .北京:人民教育出版社,2007:47 .

[4]劉星亮 .體質健康概論[M] .武漢:中國地質大學出版社,2010:132 .

[5]嚴麗萍 .高校體育教育深化改革的思考[J] .北京體育大學學報,2007(10):447-448 .

[6]劉念禹,范鵬,韓露 .普通高校體育教學中應用“運動處方”的實驗研究[J] .北京體育大學學報,2005(6):798-800 .

[7]曹榮芳,國利,李雷 .個性化體育教學法的實驗研究[J] .教育與職業,2007(5):146-148 .

( 責任編輯? 劉第紅)