基于Web of Science病理學研究前沿可視化分析

摘? 要:目的? 統計Web of Science數據庫核心集病理學代表刊物及刊文情況,分析國際病理學研究熱點和前沿方向。方法? 檢索Web of Science數據庫核心合集(SCI-EXPANDED),2000—2019年國際病理學代表刊物及發表文獻,導出標題、作者、關鍵詞、年份、機構和摘要等信息。利用在線數據分析平臺Bibliometric和Web of Science統計工具對納入文獻作者、關鍵詞和研究機構等信息進行信息可視化分析。結果? 共計納入21 601篇文獻。結論? 1986—2019年web of science刊文能反映病理學在國際的發展歷程和趨勢。

關鍵詞:Web of Science? 病理學? 研究前沿? 可視化分析

中圖分類號:R457.1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1672-3791(2020)11(c)-0021-05

Visualization Analysis of Pathological Research Frontier Based on Web of Science

MIAO Changcheng*

(North Anhui Health Vocational College, Suzhou, Anhui Province, 234000 China)

Abstract: Objective analyze the status of representative pathological journals and articles in the core set of webs of science database, and to analyze the hotspots and frontier directions of International Pathology research. Methods The core collection of webs of science database (SCI-EXPANDED), international journals of pathology and published literature from 2000 to 2019 were retrieved, and information such as title, author, keywords, year, organization and abstract were derived. The online data analysis platform bibliometric and web of science statistical tools are used to visualize the information included in the literature authors, keywords and research institutions. Results? A total of 21 601 articles were included. Conclusion The web of Science published from 1986 to 2019 can reflect the development course and trend of pathology in the world.

Key Words: Web of science; Pathology; Research frontier; Visual analysis

病理學是研究疾病轉歸、發生發展過程中,患病機體的形態結構、功能代謝變化和轉歸的一門重要的基礎醫學學科,是介于基礎醫學和臨床醫學之間重要的橋梁課程[1]。病理診斷在臨床診斷中具有較高的權威性,被稱為臨床診斷的“金標準”,隨著現代物理學和生物學的發展,MRI、CT、超聲以及原位雜交和PCR等技術逐漸應用于臨床檢驗診斷,但病理活體組織檢查仍然具有至關重要的診斷價值[2]。該研究利用在線數據可視化分析平臺Bibliometric[3],通過系統梳理分析Web of Science數據庫核心集病理學代表刊物及刊文情況,研究國際病理學熱點和前沿方向,為科研工作者開展病理學研究提供參考。

1? 資料與方法

1.1 資料來源

登陸Web of Science文獻檢索數據庫,選擇核心合集(SCI-EXPANDED)以“Pathology”為主題檢索,檢索時間為2000—2019年,最終獲得文獻21 601篇。檢索Full Record and Cited Reference獲得文獻信息包括標題、作者、摘要、研究機構和參考文獻等信息,將文獻信息以UTF-8形式保存,導入在線數據分析平臺Bibliometric進行數據分析[4-6]。

1.2 研究方法

利用Bibliometric數據分析平臺和Web of Science自帶統計分析工具對文獻信息進行可視化分析,構建共被引網絡,分析文獻總量、合作關系、影響力、關鍵詞和引用關系網絡[7-8]。利用文獻信息可視化,顯示國際病理學研究熱點、關鍵文獻和重要作者[9]。

2? 結果和分析

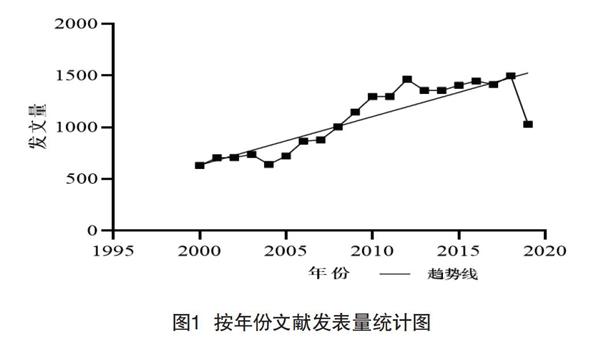

2.1 文獻總量分析

從2000年開始,國際病理學研究文獻發文量逐年增加,其中2005—2010年間增速較快,2010年以后文獻刊發量增速放緩,并保持較高的文獻發表量,說明病理學研究領域有較多的成果產出,顯示病理學研究在醫學研究領域的重要性。具體見圖1。

2.2 國家文獻可視化分析

2.2.1 文獻總量分析

國際病理學研究主要集中在北美洲、歐洲和亞洲幾個國家,其中排名前三位的國家分別是美國(10 218)、英國(2 027)和德國(1 764),顯示其較強的科研實力,中國發文量為738篇,位居第十位。具體見表1。

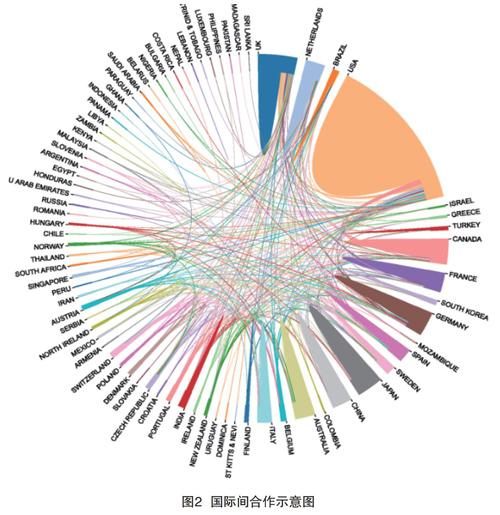

2.2.2 國家文獻合作情況分析

各國家開展病理學研究合作頻繁,其中美國、英國、加拿大都是較多開展國際合作研究的國家,說明國際合作有利于整合資源,增加高水平成果的產出量。具體見圖2。

2.3 病理學刊物影響力分析

病理學刊物被引頻次反映刊物在研究領域總的影響力,根據期刊被引用總次數排序得到表2。

2.4 作者影響力分析

根據作者刊文情況,分析作者在病理學研究領域影響力,按總被引頻次排序如下。

其中被引最高的3篇文獻為“Hallmarks of Cancer: The Next Generation”“MicroRNAs: Genomics, biogenesis, mechanism, and function”“The hallmarks of cancer”,研究領域均為惡性腫瘤[10-12]。具體見表3。

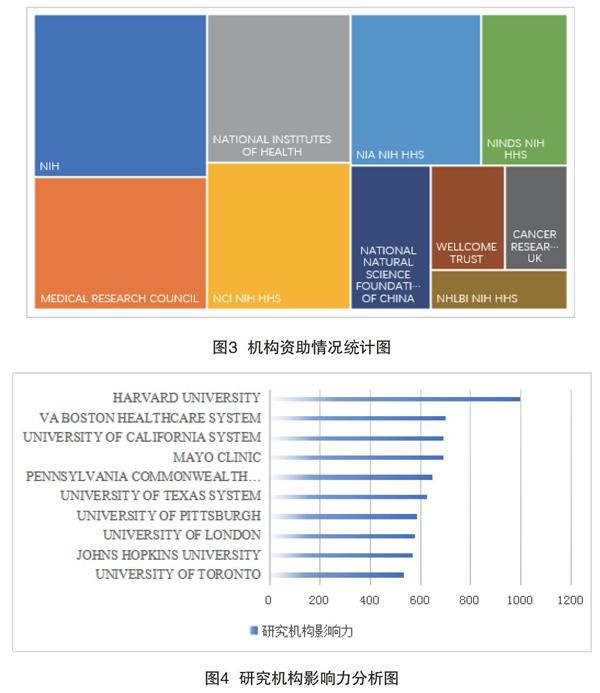

2.5 基金資助情況分析

病理學研究論文基金資助情況,反映相關研究機構對該研究的資助力度,相關情況統計見圖3。

2.6 研究方向分析

病理學研究方向反映該學科研究熱點情況,根據Bibliometric平臺分析見表4。

2.7 研究機構情況分析

刊發文獻來源機構情況,反映該機構在病理學研究領域重要性,分析結果見圖4。

3? 討論

病理學研究是醫學研究重要的領域分支之一,從Web of Science核心期刊收錄論文分析結果表明,論文發表總量逐年增加,各國均有研究人員和機構參與,美國、英國和德國顯示其較強的科研實力,中國相關研究文獻總量位居第十位,居世界前列。美國、英國、加拿大等國家研究合作頻繁,形成了廣泛的聯系,有利于形成優質研究成果。

從被引總量看,ARCHIVES OF PATHOLOGY & LABORATORY MEDICINE、JOURNAL OF PATHOLOGY和ACTA NEUROPATHOLOGICA是該領域重要的學術期刊,形成Mete,O等排名前列的研究學者,研究方向主要為NEUROSCIENCES NEUROLOGY等。主要受到NIH、MEDICAL RESEARCH COUNCIL等基金資助,中國國家自然科學基金(NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA)資助文獻位居第六。刊文量排名前三的機構為HARVARD UNIVERSITY、VA BOSTON HEALTHCARE SYSTEM和UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM等。

研究結果表明,病理學研究領域重要成果主要形成于西方國家科研機構中,隨著中國對基礎科研的重視,國內病理學研究逐漸走到國際研究前列,但從支持力度和研究成果質量上仍有差距[13-14],仍需在人才和資金上給予更多的投入,以促進國內醫學研究進步。

參考文獻

[1] 林妮,黃開顏,申洪.從中西病理學的異化發展看匯通學派在病理學上的匯通嘗試[J].醫學爭鳴,2017,8(3):56-59.

[2] 本刊編輯部.診斷性研究的金標準[J].廣東醫學,2014,35(3):415.

[3] 賈偉,柯靈兒.國內在線學習研究文獻的可視化計量分析[J].計算機時代,2018(6):14-17.

[4] 陳必坤.學科知識可視化分析研究[D].武漢大學,2014.

[5] 邱均平,李小濤,董克.圖情領域可視化研究的發展、演化與創新[J].圖書情報工作,2014,58(13):125-131.

[6] 劉芳.信息可視化技術及應用研究[D].浙江大學,2013.

[7] 王菊艷.基于WEB日志的用戶畫像及可視化分析[D].西安理工大學,2019.

[8] 李娜.基于規則的數據分析與可視化系統設計與實現[D].西安工程大學,2019.

[9] 王宇寧.大數據環境下數據分析與可視化核心技術研究[D].北京郵電大學,2016.

[10] Hanahan,D, Weinberg R A. Hallmarks of Cancer: The Next Generation[J].CELL,2011,144(5):646-674.

[11] Bartel, DP. MicroRNAs: Genomics, Biogenesis, Mechanism, and Function[J].CELL,2004,116(2):281-297.

[12] Douglas Hanahan, Robert A Weinberg. The hallmarks of cancer[J].CELL,2000,100(1):57-70.

[13] 褚怡春,楊永華,高翔,等.我國高等院校基礎醫學研究的發展現狀與對策:基于國家自然科學基金視角的討論[J].中國科學基金,2016,30(1):89-95.

[14] 李濤,鄭欣慧,廖中曦,等.以創新性研究為學習導向在病理學教學實踐中的應用研究[J].現代醫藥衛生,2020,36(9):1427-1428,1440.

[15] 何曉萍,江毅,萬昆.基于Web of Science的MOOC研究可視化分析[J].現代情報,2015(8):92-99.

[16] 劉幼華,郭紅,楊倮,等.基于Web of Science的國際腦卒中護理研究可視化分析[J].護理學報,2018(5):6-11.

通信作者:苗長城(1977,11—),男,漢族,安徽宿州人,本科,講師,主治醫師,研究方向為臨床病理及病理學教育研究,E-mail:976547659@qq.com。