中美公務員養老保險制度的變遷

郭磊 徐明

摘要:2015年之前,中國養老保險“雙軌制”備受詬病。改革后,公務員與企業職工在制度設計上基本保持一致,但養老保險的再分配效果仍須檢驗。以工資和養老保險作為初次分配和再分配的衡量指標,比較中關兩國改革前后公務員養老保險的制度設計和制度效果(再分配效果),發現兩國在改革前的制度聚焦于公務員本身,而改革后均考慮了公務員與其他群體的協同發展。未來中國養老保險須避免在改革后進入“隱性雙軌制”,關注企業年金和職業年金的不平衡、企業和機關事業單位平均工資增長率的差異以及機關事業單位內部的性別收入差距。

關鍵詞:公務員養老保險;初次分配;再分配;雙軌制

中圖分類號:D57 文獻標識碼:A 文章編號:1000-4149(2020)06-0096-16

一、引言

在2015年的中國養老保險“雙軌制”改革中,公務員養老保險制度參照企業職工進行了頂層設計。經過數年的改革推進,曾經的養老保險“雙軌制”弊端是否已被消除?養老保險制度作為我國社會保障的最重要組成部分,在收入的再分配中發揮了怎樣的作用?以效率至上的美國在20世紀末對其聯邦政府雇員的養老保險制度進行了改革,在平衡公務員和普通國民的養老保險方面有無可取之處?這些都是本研究的出發點。

二、文獻回顧

1.經典討論

對于公務員的養老保險,世界各國學者有著豐碩的研究成果。國外學者常用不同的價值觀衡量養老金的支出水平,判斷制度是否公平和有效率,探討各種風險。對名義風險和償付能力風險的討論最為廣泛,傳統研究通常會在確定給付(DB)型養老金的管理上引入二次成本標準作為計劃管理者的目標函數。而毛雷爾(Maurer)等則突破傳統思維,采用蒙特卡洛框架分析德國公務員非資助DB計劃的風險和回報。除此之外,也有較多探討公共部門和私人部門養老保險差異的比較研究,部分國家的公職人員(公務員)養老保險支出為財政帶來了沉重的負擔,由此引發了一連串的制度變革和結構調整。

國內學者更多的是反思中國福利模式的發展歷程,關注如何借鑒國外的經驗做法,并用于指導中國機關事業單位養老保險制度的改革。如學習美國經驗將公務員養老保險納入社會養老保險中,解決公務員流出的“金手銬”問題和社會保險制度缺乏銜接的問題。2015年之前,對于“雙軌制”的具體改革思路有兩種:一種是認為“雙軌制”應當在發展中將統一性和差別性相結合;另一種觀點強調頂層設計,事業單位和公務員一起改革,認為“雙軌制”必須合二為一,這樣才能保證社會發展的公正和公平,但同時也要做好兩種制度的銜接工作。

養老保險的再分配功能也得到了眾多研究的支持。比如戴蒙德(Diamond)就認為政府之所以介入養老保險制度,一個重要原因就是它的收入再分配功能。實證類的研究也證明了這個觀點,克勞斯(Kraus)利用歐盟家庭調查小組公布的家庭微觀數據,驗證歐盟15國養老保險支付對收入再分配的影響。劉苓玲和李培對養老保險制度收入再分配效應的相關文獻進行綜述,較為系統地梳理了國外對養老保險代際和代內、制度轉軌、私有化等方面的再分配效應,以及國內學者如何分析現收現付制、制度變遷和“統賬結合制”對收入再分配的影響。通過文獻梳理發現,比較集中的一類研究是分析制度變遷與制度改革對再分配的影響,如探討美國、智利和意大利等國家養老保險體系轉軌的收入再分配效應。同樣的思路在國內主要被用于衡量“統賬結合制”對養老保險再分配效應的影響,運用定量的方法,研究結果卻有所不同。一種觀點認為再分配功能得到了更好的發揮,另一種結論則指出再分配功能受到一定程度的削弱,甚至出現養老金高于工資的“倒掛”現象。

2.研究進展

2015年養老保險“雙軌制”改革之后,相關研究涉及了改革的價值取向應是底線公平、改革需重視工資和養老保險制度的相互影響、制度的公平性與效率性、改革對財政和單位支出的影響以及改革后財務的可持續性等方面,其中又以關注養老金替代率和職業年金兩個方面較為集中。

在養老金替代率方面,多數研究對2032-2052年期間退休的機關事業單位“中人”和“新人”的養老金替代率的波動區間進行了預測,認為未來替代率的彈性會更大。其中部分學者還關注到改革后的制度設計會導致兩性之間養老金替代率差距拉大。

在職業年金方面,一類研究分析了職業年金的積極作用,比如推動養老金制度的可持續發展、保障事業單位養老待遇不降低和促進企業年金制度的完善;另一類研究則關注職業年金可能面臨的問題和發展建議,比如美國過于重視職業年金單一支柱導致債務規模擴大、中國目前的職業年金制度設計不能靈活選擇繳費比例,為此,學者們提出的建議包括建立科學的職業年金治理機制以及職業年金總體適度繳費率應在9.75%-12.91%之間。

從近年的研究看,學者們較為重視中國機關事業單位養老保險制度改革后的制度設計細節和實施效果。現有研究對公務員養老保險制度和養老保險制度的再分配效應兩個問題進行了較為詳細的闡述和分析,但是卻沒有將公務員養老保險制度和再分配結合,進行更為系統的公務員養老保險制度比較研究。沿著這一思路,本文以美國作為參照,梳理中美兩國公務員養老保險的制度變革,以工資和養老保險作為初次分配和再分配的衡量指標,反思制度設計和制度效果(再分配效果),提出改革需要縮小不同群體之間(尤其是企業和機關事業單位之間)、機關事業單位內部兩性之間的養老金差距。未來機關事業單位和企業之間的工資、養老保險需要協同發展,比如公共部門和私人部門之間的平均工資增長率需要統籌、職業年金和企業年金的發展需要兼顧。在這些方面,美國可以作為他山之石。

三、中美公務員養老保險制度的改革之路

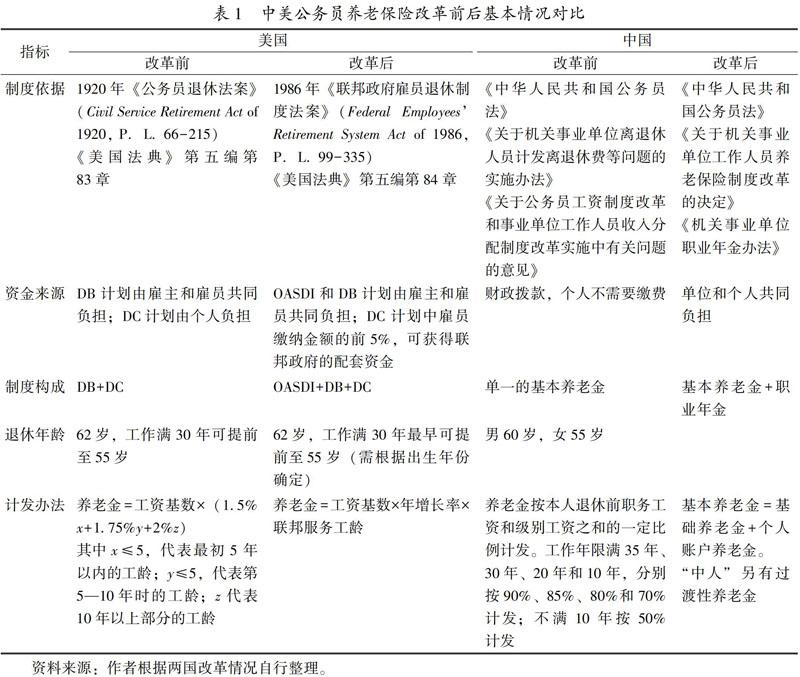

在各自經歷了半個多世紀的實踐之后,中國和美國都對其公務員養老保險制度進行了改革。對比兩國的改革,有類似的措施,亦有不同的做法(見表1)。

1.中美公務員養老保險制度改革的相似之處

從改革的背景來看,美國于1920年建立的公務員退休制度(Civil Service Retirement System,CSRS),由于給聯邦政府財政帶來的壓力不斷增大,使得社會各界的不滿逐步增強。美國的CSRS在1987-1996年期間,完成了向聯邦政府雇員退休制度(Federal Employee Retirement System,FERS)的過渡。而中國早在20世紀50年代,公務員就與企業職工分開實行不同的退休制度。經過多年的實踐,同樣由于社會各方對養老保險“雙軌制”提出種種質疑,從2014年10月開始,中國公務員參照企業職工的模式,開始實行“社會統籌與個人賬戶相結合”的基本養老保險制度。所以,兩國在改革背景上有一些相似之處。

從改革的思路和原則來看,中美兩國的改革都參考了公務員之外其他群體(普通國民或企業職工)的養老保險安排,注重建立多支柱、資金來源多元化的養老保險體系。兩國都強調了權利與義務相對應,保證改革前與改革后待遇水平相銜接。

從改革的具體舉措來看,中美兩國的相似之處在于:首先,兩國的公務員養老保險制度改革均由相對單一的養老金計劃向多支柱發展,拓展了資金的來源渠道。美國的FERS轉向了包含老年、遺屬和殘疾保險(Old Age Survivors,and Disability Insurance,OASDI)、收益確定型年金計劃和繳費確定型“節約儲蓄計劃”(Thrift Savings Plan,TSP)的三支柱,中國則改為了基本養老保險和職業年金的雙支柱。其次,兩國的改革都控制了公務員養老保險的替代率,更加注重縮小公務員與普通國民的養老金待遇差距。再次,兩國的改革都強調了制度的平穩過渡,對于改革中涉及的“老人”和“新人”進行區分,適用不同的辦法。美國在從CSRS向FERS的轉變中,設置了長達10年的過渡期(1987-1996年),1987年1月1日之后新錄用的聯邦政府雇員加入FERS,而“老人”則在過渡期內逐步消化,亦可以選擇加入FERS。中國的改革則區分了“老人”、“中人”和“新人”,同時加入職業年金保證養老待遇相對穩定。

2.中美公務員養老保險制度改革的差異所在

雖然在背景、思路、原則,甚至具體措施上,中美公務員養老保險制度改革都有很多相似之處,但由于國情不同,也存在一些顯著差異。

一是養老保險制度改革的理念存在差異。在美國從CSRS向FERS的轉變過程中,參照了私人部門養老保險計劃的特點對公務員養老保險制度進行修訂,比如聯邦政府及其雇員負擔的繳費比例有所調整;而中國的改革更為徹底,公務員由完全不繳費變為參照企業職工的繳費比例,與政府共同負擔。此外,美國聯邦政府雇員在10年的過渡期中可以自由地在新舊制度中進行選擇,聯邦政府通過對TSP進行補貼等辦法吸引政府雇員轉移到新制度,而中國則對不同年齡段的公務員進行分類規定,區分“老人”“中人”和“新人”,較快地整體過渡到新制度。

二是繳費年限的差別。美國在改革之前規定,聯邦政府雇員為政府服務(繳費)年限最低為5年,服務年限越長,退休年齡可以越低;在改革之后更為嚴格和詳細,繳費年限最少為10年,最低退休年齡(minimum retirement age)與出生年月掛鉤,并且提前退休會使養老金被削減。中國在改革之前由于不需公務員個人繳費,對工作年限沒有具體要求,但在改革后參照其他群體,明確規定繳費需滿15年,不足15年的可選擇補繳或轉移等辦法。

三是調整機制的差別。美國有一套相對完整明晰的辦法,根據通貨膨脹率等因素對養老金進行調整,聯邦政府雇員不能超過全體國民的平均漲幅,同時控制養老金上限,平衡不同收入群體之間的養老金差距;而中國則是各省(市)每年根據當地具體情況,普遍采用“定額調整、掛鉤調整與適當傾斜相結合”的辦法,大多省份對機關事業單位和企業退休人員進行同步同比例調整。

此外,在制度改革的推進中,美國主要依靠對第三支柱TSP的補助等激勵條款引導聯邦政府雇員向新制度轉移,而中國則更多依靠宣傳和行政力量的推動。

四、中美公務員養老保險制度的再分配效果

本部分從縱向和橫向兩個角度探討中美公務員養老保險制度。縱向比較主要關注養老保險制度的變遷,即某一國公務員養老保險的制度設計在改革前后的異同。橫向比較包括國內和國外兩層內容:國內橫向比較的重點是,在公務員養老保險制度改革前后,某一國公務員與普通國民(企業職工)養老保險差距;國外橫向比較則是基于前兩項比較,對中美兩國之間的公務員養老保險制度進行整體分析。

1.縱向比較:中美改革前后制度設計的再分配效果

(1)中國公務員養老保險制度。新中國成立后,機關事業單位養老保險制度經歷了數次與企業職工養老保險制度的合并與分離,在2015年改革之前與企業職工基本養老保險制度是并行的制度,并不存在法律法規、計算方法或者發放標準的交叉。所以這樣并行的制度如果沒有嚴格的約束機制,就很有可能難以精準調控制度的協調發展,產生較大的差距。改革之后,機關事業單位養老保險參照企業職工養老保險進行設計:個人需履行繳費義務、實行社會統籌與個人賬戶相結合、設置職業年金對應企業的企業年金,從制度設計上盡可能保持與企業的一致,使養老保險的再分配效果有所改善。

詳細對比中國公務員養老保險制度在改革前后的制度設計,可以看出改革前的制度結構相對簡單,易于管理和操作,尚未考慮與企業職工的平衡發展,再分配效果受到一定的影響;改革后的制度體系相對完整,較好地處理了公平與效率、權利與義務等關系與部門間的協調,制度考量更加合理完善。具體體現為以下四個方面。

首先,制度框架方面,改革前的制度安排比較簡單,只有單一的由財政撥款形成的退休費,為單支柱結構。制度簡單易行,但在可持續性上有所不足。改革后的制度安排較為復雜,基本養老金和職業年金的組合構成了多支柱的基礎,在保障方式的多層次上有所突破。

其次,資金來源方面,改革前公務員的退休費來源于財政撥款,個人不需履行繳費義務,屬于公務員的隱性福利。改革后公務員的養老保險費由單位和個人共同負擔,強調權利與義務相對應原則,同時保證了資金來源多渠道,有利于制度的可持續。

再次,計算依據方面,改革前的退休費以本人退休前職務工資和級別工資之和作為計算基礎,較為強調個人的貢獻和成績。改革后的基礎養老金月標準以當地上年度在崗職工月平均工資和本人指數化月平均繳費工資的平均值為基數,兼顧了社會整體情況和個人因素。

最后,總替代率方面,改革前根據工作年限的長短不同,退休費計發比例有所差別(見表1)。以工作35年的“標準人”為例,計發比例(總替代率)達到90%,待遇優厚且執行容易。改革后養老保險總替代率仍然與繳費年限正相關,但計算卻更為復雜(需要考慮多支柱、投資收益率等因素)。同樣以工作35年的“標準人”為例,如果基本養老保險和職業年金個人賬戶的投資收益率大于5%,其養老保險總替代率會高于改革前的90%;而如果投資收益率低于5%,總替代率則會相應有所下降。所以改革后的公務員養老保險制度不但體現了待遇水平相銜接的指導思想,還更加強調分享經濟社會的發展成果。

(2)美國聯邦政府雇員養老保險的制度設計。在1929-1933年的大蕭條之后,美國羅斯福新政推出一攬子計劃,包括1935年《社會保障法案》(Social Security Act of 1935)提出的OASDI。而在1920年的CSRS制度設計之初,只關注了聯邦政府雇員的養老金,并未考慮與普通國民的平衡。但需要指出的是,其制度設計與同一時期私人部門中工會或大型公司提供的養老金計劃是類似的,比如DB計劃需要聯邦政府及其雇員共同繳費。改革后的FERS雖然也只是針對受雇于聯邦政府的雇員,同樣有一定的優惠政策,但不論是聯邦政府雇員、州政府雇員、地方政府雇員,還是普通國民,96%的退休者都被美國社會保險的第一支柱OASDI所覆蓋。聯邦雇員的養老金經過計算后,如果超過一定的標準,相應的OASDI制度下的基本養老保險(Social Security Benefit)就會被削減,并且高收入、中等收入和低收入群體的替代率不同——退休前收入越高,養老保險的替代率就越低,發揮了社會保險應有的再分配作用,有效縮小了高收入政府雇員和較低收人群體之間的差距。

制度框架方面,改革前的CSRS由DB計劃和DC計劃(TSP)構成,但TSP計劃需個人獨立負擔,所以參與積極性不高,實際情況類似于單一支柱的養老保險;改革后的FERS形成了有效的三支柱,這主要得益于兩個方面:一是雖然聯邦政府雇員需要同時向OASDI和DB計劃繳費,但是整體的繳費率保持了與改革前的大致相當,并未增加個人的負擔。二是TSP計劃中雇員繳納金額的前5%,可獲得聯邦政府部門的配套資金,使參與意愿明顯增強。改革后的制度設計更加科學有效。

替代率方面,改革前的CSRS以DB計劃為主,以工作35年的“標準人”為例,退休時的養老保險替代率可以達到66.25%。改革后FERS形成了有效的三支柱,所以DB計劃的替代率有較大幅度的下降,工作35年的“標準人”為38.5%。但是由于OASDI和TSP的補充,改革后的制度不僅能繼續提供充足的養老保險,還使得制度體系更加完善和可持續。

2.國內橫向比較:中美改革前后制度實施的再分配效果

從制度實施上看,養老保險的再分配效果主要是相對于工資的初次分配而言,所以本部分主要通過對工資和養老保險的比較,分析中美公務員養老保險制度的實際再分配效果。

黨的十八大報告提出:“初次分配和再分配都要兼顧效率和公平,再分配更加注重公平。”黨的十九大報告進一步明確:“履行好政府再分配調節職能,加快推進基本公共服務均等化,縮小收入分配差距。”經過收入再分配的調整,企業職工(普通國民)和國家機關公務員(聯邦政府雇員)養老保險之間的差距應該小于二者工資之間的差距,如果養老保險之間的差距大于工資之間的差距,則說明這樣的制度違反了收入再分配的公平原則。

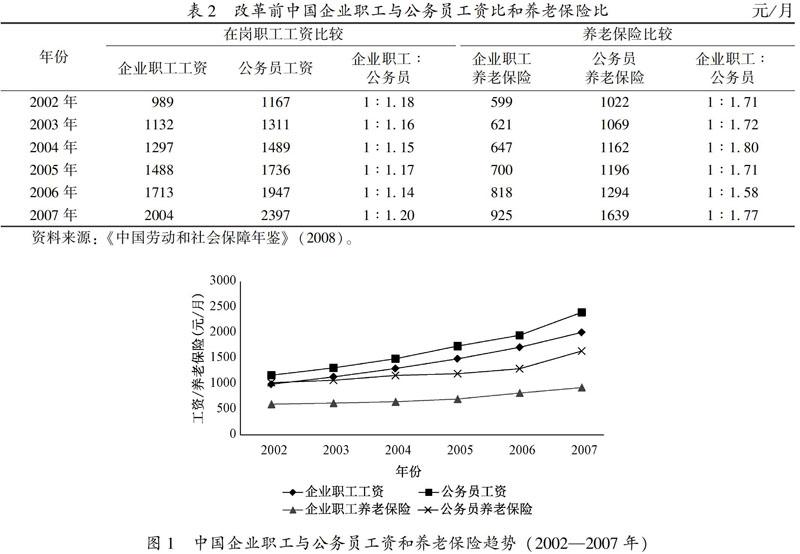

(1)中國公務員養老保險與企業職工養老保險比較。首先來看改革前的養老保險制度再分配效果。表2說明了從2002年到2007年,企業與機關的工資之比從1:1.18發展到1:1.20,國家機關公務員的工資收入是企業職工的1.2倍左右,波動區間較小;同期,養老保險之比從1:1.71發展到1:1.77,國家機關公務員的養老保險收入是企業職工的1.7倍左右,變化也不大。但是問題的關鍵在于,再分配不但沒有縮小反而擴大了兩部門職工之間的收入差距。

從圖1可以更清晰地看到中國企業職工與國家機關公務員工資和養老保險2002-2007年間的變化趨勢,作為初次分配主要手段的工資存在一定的差距,可以理解為不同職業在社會經濟發展中各司其職,勞動價值略有差別;但作為再分配主要手段的養老保險,明顯可以看出企業職工與國家機關公務員的養老保險差距大于二者的工資差距,并且2002-2007年,企業職工與國家機關公務員養老保險的差距進一步擴大了(而且大于同期工資差距的增大)。

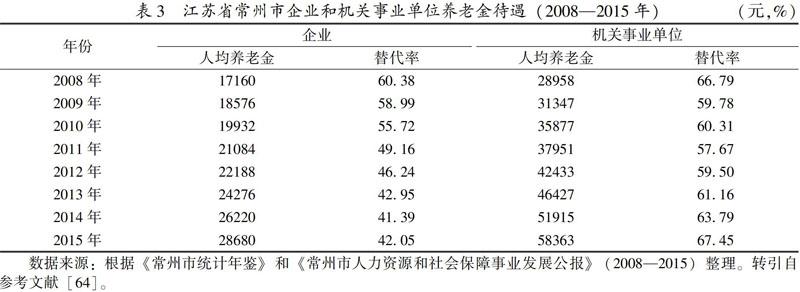

更進一步地,為了剔除地域之間經濟發展水平可能帶來的影響,以2008-2015年間的江蘇省常州市為例(見表3),從養老金水平看,企業和機關事業單位都在不斷上漲,但后者的增長幅度明顯更大,導致人均養老金的差額從期初的11798元持續擴大到期末的29683元。從養老金替代率看,企業從60.38%下滑至42.05%,機關事業單位先小幅下降,又逐步回調至60%以上。期初時企業和機關事業單位的養老金替代率雖有差距,但仍處于5%左右的范圍,期末卻大幅增長到25%左右。

其次再看改革后的養老保險制度再分配效果。改革之后,機關事業單位養老金替代率是否會發生變化成為研究熱點之一(見表4)。由于制度體系由單支柱向多支柱轉變、養老金計算辦法發生變化,養老金替代率受退休時間、繳費年限、繳費基數、工資增長率、個人賬戶收益率、職業年金等因素影響,養老金的預測也就出現了差異。在不同的研究假設和研究方法下,有研究發現養老金替代率會逐步降低到60%左右,但也有研究認為養老金替代率會在職業年金的作用下出現大幅提升。此外,還有研究指出養老金替代率會出現較大的彈性,在更大的區間范圍內波動,可能低于以前水平,也可能大幅上漲。

對比改革后機關事業單位和企業職工的養老金情況,一方面,二者在養老金的領取條件、計發辦法等方面趨于一致,有利于縮小養老金水平的差距;另一方面,養老金的調整辦法則不利于二者養老金替代率的接近,因為自2015年后,大多數省份在每年的養老金調整方案中,都實行了機關事業單位和企業職工的同步增長。

此外,改革后仍有一些因素可能會對養老保險再分配功能產生消極影響,最為明顯的就是第二支柱中的職業年金為強制建立,而企業年金為自愿建立。較多研究對改革后的機關事業單位養老金替代率持樂觀態度,主要原因就在于職業年金的迅速鋪開。機關事業單位的職業年金僅用了5年的時間,在制度上已經廣泛覆蓋。截止到2019年5月,職業年金結余規模近6100億元,覆蓋了機關事業單位工作人員2970萬人,覆蓋面達到82%,其中實際繳費人數占比為96.5%。而企業職工的企業年金已推行近16年,卻遠未達到全面鋪開的程度,2019年我國企業年金積累基金17985億元,建立企業年金的企業有960個,覆蓋企業職工2548萬人,覆蓋面不足10%。這就導致了綜合衡量養老保險的第一支柱和第二支柱,企業職工的養老金水平仍然會落后于公務員,養老保險保留了“隱性雙軌制”:對于企業和機關事業單位的“標準人”(繳費35年,繳費基數等于社會平均工資)而言,如果只比較二者的第一支柱基本養老金,那么他們的替代率大致相當;但如果同時比較二者的第一支柱和第二支柱(企業年金/職業年金),在多數企業并未建立企業年金的情況下,企業職工的養老金總替代率仍會較大地落后于機關事業單位工作人員,養老金差距可能持續擴大(見表5)。

(2)美國聯邦政府雇員養老保險與普通國民養老保險比較。對于那些收入較低的政府雇員而言,FERS比CSRS更合適,因為前者三支柱中的社會保障(Social Security)部分更多地向低收入者傾斜。而對于那些收入較高的政府雇員而言,社會保障部分的替代率會降低,但同樣可能會認為FERS更好,這取決于TSP計劃的平衡和為聯邦政府工作的年限等因素。

2000-2009年,美國普通國民與聯邦政府雇員的工資之比從1:1.30擴大到1:1.41(2005年),又逐步回落至1:1.23,聯邦政府雇員的工資收入保持在普通國民的1.2倍至1.4倍,波動區間略微大于中國國家機關公務員與企業職工;2006-2011年間,養老保險之比從1:1.09發展到1:1.13,聯邦政府雇員的養老保險收入是普通國民的1.1倍左右,波動區間非常小(如表6所示)。從美國的情況可以非常明顯地看出,養老保險的再分配縮小了聯邦政府雇員與普通國民之間的收入差距。

圖2可以更直觀地看出美國普通國民與聯邦政府雇員工資和養老保險趨勢。2000-2009年間,普通國民與聯邦政府雇員工資的差距在最初略有增大,但經過2008年的經濟危機,2009年聯邦政府雇員的工資進行了明顯的下調,在普通國民的平均工資保持增長的同時,聯邦政府雇員的工資回調到了三年前的水平。值得指出的是,代表平均水平的OASDI和FERS的差距非常小,只有10%左右的差距(聯邦政府雇員略高),并且從2006-2011年的數據來看,這個差距保持得十分穩定。

由此可見,美國在初次分配上較為注重效率,這符合其一貫效率至上的作風。在再分配上更好地實現了公平,無論是相對于工資而言,還是單獨觀察絕對值,普通國民和聯邦政府雇員的養老保險差距都很小,較好地發揮了養老保險再分配的作用,符合本文提出的評價標準。雖然退休前的職業存在差別,但全體國民仍然較為平等地共享了社會經濟發展的成果。

3.國外橫向比較:中美之間公務員養老保險制度的再分配效果

從改革前的制度看,中國和美國更多的是將公務員的養老保險視為一種福利,而非再分配的重要手段,所以并沒有充分考慮與國內其他群體之間的平衡,相對缺乏統籌兼顧,再分配效果較弱。而改革后制度的再分配效果有所加強,制度更加重視公平和可持續。美國將絕大多數國民(包括公務員)納入統一的第一支柱OASDI,在第二支柱和第三支柱上保留一定的差異性;中國采取的是將公務員和企業職工的基本養老金進行制度設計上的統一(養老保險基金仍然分開運營管理),在第二支柱上區分為職業年金和企業年金。

對比圖1和圖2,從縱向比較看,改革前中國公務員與企業職工養老保險的差距大于工資收入的差距,即經過再分配以后,二者的收入差距不但沒有縮小,反而有所擴大(如2006年從1.14倍擴大到了1.58倍);改革后公務員的養老保險制度設計很大程度上參考了企業職工,并且趨于一致,但從目前來看,職業年金和調整辦法等隱性因素可能導致二者收入差距難以縮小,甚至進一步擴大。

從國內橫向比較看,選擇同一時間點2007年進行觀察,在以工資為衡量標準的初次分配上,美國普通國民與聯邦政府雇員的差距大于改革前中國企業職工與公務員之間的差距,美國的差距是1415美元,而中國為393元。但是在以養老保險為衡量標準的再分配上,美國普通國民與聯邦政府雇員的差距小于改革前中國企業職工與公務員之間的差距:美國的差距從1415美元縮小至114美元,而中國則從393元擴大至714元。

從兩國的比較中可以看出,美國的制度變革為中國提供了范本。美國經過養老保險的再分配之后,不同群體間的收入差距明顯縮小。而改革之前中國公務員養老保險制度的實施效果與社會保障發揮再分配功能的應有之義是相抵觸的,不符合本文提出的評價標準,不僅沒有起到應有的“穩定器”和“減震器”的作用,反而導致了再分配之后的收入差距擴大,扭曲了初次分配和再分配的功能,偏離了社會經濟發展的正常軌道。在這樣的背景下,改革后中國公務員養老保險的制度設計回歸初心,校正了再分配的功能。以上比較能從整體上反映出一些問題,但如前所述,本研究選取工資和養老保險作為初次分配和再分配的衡量指標來評價制度有一定的局限性,所選數據的時效性和全面性也有一定的限制,再加上影響制度實施效果的因素較多,只能在一定程度上控制地域、繳費年限和制度層次。未來還需要更精細的制度安排和調控辦法、更長的時間和更豐富的數據進行檢驗。

五、思考與討論

比較改革前后中美公務員養老保險制度,造成再分配效果截然不同的關鍵因素就在于一個完善的制度設計。美國的聯邦政府雇員在改革之前與普通國民擁有不同的養老金計劃,但是改革后從第一支柱看,均參加統一基本養老保險制度(OASDI)。不論退休前職業是什么,收入有多少,身份有怎樣的差距,都被同一個基本養老保險制度所覆蓋。同時無論是聯邦政府雇員還是私營部門,第二支柱的年金計劃都是基本養老金的有力補充。此外,在合并養老金計算的條款中,還有對高收入群體的具體數額削減規定。中國在改革前的“雙軌制”是相對割裂的制度,甚至沒有相互影響、相互牽制的規定,所以養老保險的再分配效果也就難以保證。改革后從制度設計上中國公務員已經基本與企業職工保持一致,取得顯著的改進,但再分配的效果能否實現還需要更多細節設計上的考量和制度實施中的檢驗。

回顧本文提到的中美公務員養老保險的制度設計、制度安排和制度效果,如何能夠優化和完善制度設計?如何能夠在制度安排上做出正確合理的選擇?如何能夠保證取得理想的制度效果?從美國的情況中可以更好地梳理它們的關系。美國FERS之所以能夠取得較好的再分配效果,是因為制度安排上(削減高收入群體的養老保險,控制最高額度,降低高收入者的養老保險替代率等)的保障,這又源于統一制度(OASDI)與特殊制度(FERS)的設計。歸根結底,是受到制度理念的影響——作為社會經濟發展的“穩定器”和“減震器”,作為調節收入差距的有效手段,社會保障(養老保險)應該通過再分配縮小各個群體間的收入差距,而不是擴大收入差距。也就是說,只有“制度理念一制度設計一制度安一制度效果”這個鏈條進入良性運行的軌道,才能保證養老保險制度發揮其應有的功能和作用,取得較好的再分配效果。

雖然“他山之石,可以攻玉”,但仍以美國為例,從1935年的《社會保障法》開始計算,這樣成熟的制度也是經過了數十年的發展變遷和歷史檢驗,并處在不斷地完善中。而且各國國情(比如中國兩千多年封建等級觀念的潛在影響)不同,所以制度的變遷路徑和改革方法不能照搬,也不可能一蹴而就。2015年中國機關事業單位(包括公務員)養老保險制度的改革已經邁出一大步,制度日趨完善。未來要注意的是從初次分配的工資到再分配的養老保險的協同發展,避免進入“隱性雙軌制”。企業年金和職業年金的不平衡、企業和機關事業單位平均工資增長率的差異、機關事業單位內部的性別收入差距等問題都需要持續關注和穩步改善。

[責任編輯 武玉]