美國印太盟友對華政策差異將持續

方圓圓 黃貝

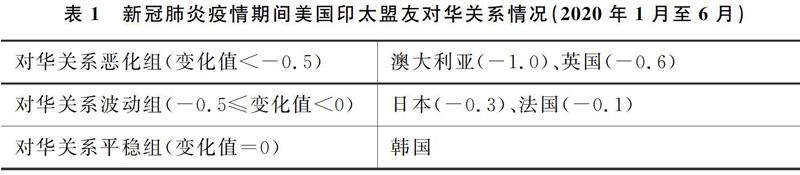

新冠肺炎疫情暴發后,美國印太盟友成為美國政府在疫情應對、網絡安全、意識形態等問題上對華對抗的重點拉攏對象。然而,根據清華大學國際關系研究院中外關系定量預測組觀察,2020年1月至6月,美國印太盟友在對華政策上并未達成一致,其對華關系呈現出明顯差異性,可分為惡化組、波動組及平穩組。預測組認為,美國印太盟友在對華政策上的這一差異性將在2020年11月美國總統大選后一年內持續。其中,惡化組國家澳大利亞及平穩組國家韓國對華關系走勢受美國大選結果影響較小,波動組國家日本、法國對華關系受大選結果影響較大。

一、美國印太盟友對華政策呈現明顯差異性

2020年1月至6月,按對華關系分值變化情況,美國印太盟友可以分為三類(見表1)。惡化組國家澳大利亞、英國對華關系分值大幅下降,變化絕對值大于0.5。該組國家作為“五眼聯盟”核心成員,與美國同為盎格魯撒克遜國家,與中國在意識形態與政治體制上存在根本分歧,對中國的威脅認知強烈。在美國霸權衰弱的國際體系轉型期,兩國分別作為中等強國和聯合國常任理事國,具有在國際、地區體系中提升國家實力及影響力的意愿與實力。自疫情暴發后,兩國對華關系呈線性下滑態勢,負面事件涉及議題從初期的疫情問責議題向香港問題等意識形態議題轉移。

波動組國家日本、法國對華關系分值在疫情暴發后初期保持平穩或小幅上升,但4月之后有所降低,整體變化絕對值均小于0.5。該組國家與特朗普政府對外政策在不同領域存在不同程度的分歧,同時對中國崛起抱有憂慮,其中日本還與中國存在歷史、領土問題。這些國家對華關系在此期間呈現階段性波動特征,負面事件涉及議題包括疫情問題、臺灣問題、香港問題以及領土爭端事件

平穩組國家韓國對華關系分值無明顯變化,為對華關系穩定組。近年來韓國與中國保持密切的經貿往來和良好的政治互動,對華威脅認知相對較弱,因此在疫情期間并未加入美國指責、對抗中國的國際陣營,維持了對華雙邊關系的平穩態勢。

二、2020年美國總統選舉后印太盟友對華政策趨勢預測

對于美國印太盟友對華政策在未來短期內的變化趨勢,2020年11月美國總統選舉結果對其將產生的影響已成為學界關注的重要問題。據清華大學國際關系研究院中外關系定量數據庫顯示,2000年以來,歷次美國總統選舉后6個月內,上述國家與中國雙邊關系分值大多無大幅度變化(變化絕對值≤0.5)(見圖1)。其中,兩個大幅度變化值均由該國政府既定對華政策或突發安全沖突導致,與美國總統選舉結果關聯性不強。然而,與往次大選相比,此次大選具有明顯特殊性:一方面,由于大選前特朗普政府對華對抗政策走向極端化,中美關系分值已跌至建交以來最低值,因此居于中美之間的部分美國盟友將可能采取更為立場鮮明的對華政策;另一方面,兩位候選人的外交政策主張截然不同,一旦拜登獲選,此次換屆將被視為美國對外戰略重大轉變的信號,可能引發美國印太盟友對美、對華政策的大幅變化。因此預計與以往不同,在選舉后6個月內,美國盟友及安全伙伴對華政策有可能出現調整,大幅變化將在大選后一年內凸顯。

在此次總統競選過程中,特朗普與拜登的同盟政策分別體現出“單邊主義”和“多邊主義”偏好。在對華政策上,雖然兩人有向“對華強硬”方向不斷靠近的趨勢,但相較于特朗普,拜登更為務實的個人特質和對氣候變化、公共衛生等國際合作議題的關注將使他當選后中美兩國在相關議題上展開合作的可能性相對更大。在此背景下,預測組認為,此次美國總統選舉后一年內,美國印太盟友對華關系差異性將持續,并分為兩大類:對華關系趨勢受大選結果影響較小的波動組以及平穩組國家和對華關系趨勢受大選結果影響較大的波動組國家。

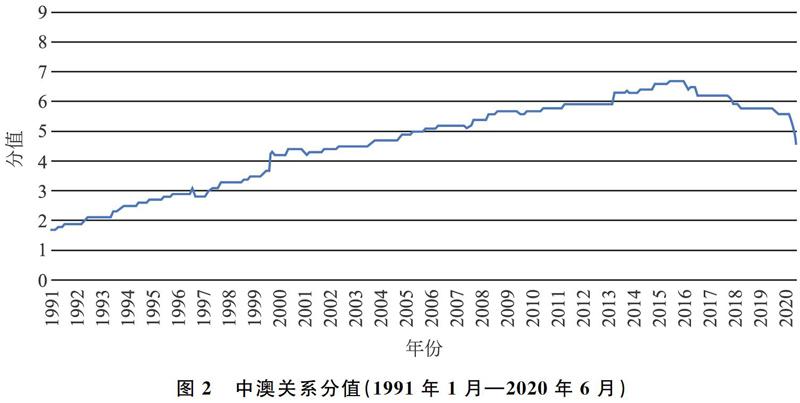

惡化組國家對華政策預測將受大選結果影響較小。由于澳大利亞、英國試圖在國際體系轉型期提升國家實力及影響力,并在多個領域對中國的威脅認知不斷增強,因此預測惡化組國家與中國的雙邊關系分值將持續降低。以澳大利亞為例,2020年7月,澳大利亞《2020年國防戰略更新》明確表示,將把印太地區定位為直接戰略利益區,并通過加大國防開支提升軍隊作戰能力,重塑澳大利亞的戰略環境。新版國防戰略的發布代表著澳大利亞安全戰略的重要轉折,不僅標志著澳大利亞國防建設由防御型轉向進攻型,更體現出澳大利亞將更加積極地擴大印太地區影響力。同時,澳大利亞在《2020年國防戰略更新》中將中國對印太地區影響力的追求、中國南海活動和中美間可能爆發的軍事沖突等明確為影響其戰略環境的主要安全擔憂,并表示將深化與美國的同盟合作以應對安全挑戰。自2016年以來澳大利亞與中國齟齬不斷,此次新冠肺炎疫情暴發后,澳大利亞是最早就疫情問題攻擊中國,并在香港問題等意識形態議題上積極發聲的美國盟友。目前,中澳關系惡化趨勢已在政治、軍事、經濟、民間交流等領域全面體現,雙邊關系分值也跌至2005年以來最低水平(見圖2)。在南海問題上,澳大利亞也緊隨美國腳步,公開致信聯合國秘書長古特雷斯,反對中國在南海的領土和海洋主張。在民間層面,澳大利亞國內關于與中國經濟“脫鉤”的呼吁日益增多,兩國人員往來也因兩國政府互相發布旅游警報受到影響。由此可見,澳大利亞已將中國視為可能威脅其國家利益的主要國家,并因此加大反對中國力度。由于此次美國大選結果將不會對這一對華認知產生根本性影響,因此,無論特朗普或拜登獲勝,預計2021年中澳關系都將持續走低。

平穩組國家對華政策同樣將受大選結果影響較小。韓國與美國對華競爭戰略存在“溫差”,并將中國視為重要合作伙伴,因此對華關系分值將不會出現大幅度負面轉向。2017年5月文在寅上臺后,中韓關系走出“薩德”問題困境逐步回溫,兩國關系分值相對平穩(見圖3)。在近年來中美戰略競爭的情況下,韓國選擇在中美之間采取對沖戰略,即經濟靠中國、安全靠美國。隨著中美競爭日趨激烈,面臨“選邊”壓力的韓國有可能進一步靠近美國,但這一可能性將不會在2021年內帶來中韓關系的大幅度惡化,主要有以下兩個原因:第一,文在寅上臺之后積極推行自主外交、均衡外交,調整樸槿惠政府向美國過度傾斜的政策,對中國做出管控“薩德”問題的“新三不”承諾,不斷發展與中國的戰略合作伙伴關系。在其剩余兩年任期內,文在寅政府可能將繼續保持處理對華政策時的積極態度,避免徹底倒向美國而與中國走向對抗。第二,相對于“五眼聯盟”成員和日本、法國等其他美國盟友,韓國與中國不存在領土爭端、意識形態分歧等關乎國家核心利益并高度牽動民意的矛盾,當前兩國也對“薩德”問題進行了妥善管控。如果美國向韓國加大施壓,要求其加入對華“包圍圈”,對韓關系將是中國政府更傾向于務實處理、避免“四面受敵”的關鍵點,雙邊關系負面波動將更可能得到有效控制。

波動組國家對華政策預測將受大選影響較大。對華關系波動組國家因領土爭端或意識形態差異等因素對中國存在威脅認知,但受“特朗普沖擊”的影響,這些國家選擇在中美之間保持相對平衡以應對美國政策的不確定性。此次大選之后,新任美國總統的外交政策將使這些國家與美國關系發生不同變化,繼而影響它們的對華政策,因此這些國家與中國的雙邊關系分值將較大程度上受到大選結果影響。一方面,若特朗普連任成功,與特朗普政府磨合良好的日本的對華關系分值可能出現大幅度降低。2020年4月,中日關系分值結束了持續時間達三年的升溫期轉為下滑(見圖4)。近期,隨著來自特朗普政府的壓力持續攀升,日本正呈現出逐漸向美靠攏的傾向。如在香港問題上,2020年5月,日本政府拒絕了參與美英澳加四國外長涉港聯合聲明的邀請,然而由于美國在該問題上對日不斷施壓,日本最終于6月加入表態更為強硬的G7國家外長涉港聯合聲明。可以預見,如果特朗普連任成功,2021年中美關系將持續全面惡化,日本需要在同盟與經貿伙伴之間做出更加明確的選擇,即追隨美國采取強硬的對華政策,導致中日關系負面事件進一步增多。然而,值得注意的是,日本對華外交的傳統是在謀求沖突最小化的同時維持現狀,而非全面競爭。因此,預計中日雙邊關系可能的惡化程度將小于已顯露與美國一道共同對抗中國意向的澳大利亞、英國等“五眼聯盟”國家。如果拜登當選,中美兩國將于戰略競爭態勢持續的同時,在部分議題上迎來合作機遇,這將一定程度上為日本提供靈活處理對華關系的空間,中日關系將可能維持有所波動但不會出現顯著惡化的態勢。

若拜登上臺,與特朗普政府存在矛盾、摩擦的盟友法國對華關系分值出現負面變化的可能性將增大。2017年馬克龍就任法國總統以來,中法關系保持良好發展勢頭,雙邊關系分值達到歷史最好水平(見圖5)。與此同時,特朗普政府與法國等歐洲盟友矛盾不斷,北約也被馬克龍宣告正在經歷“腦死亡”。因此,中法關系的拉近既受到兩國在經貿、人文等領域廣泛共同利益的驅動,也與兩國希望通過深化合作以制衡美國的單邊主義政策有關。這種對特朗普政府的不信任感使法國在近期中美對抗加深、美國盟友“選邊”壓力增大的情況下并未完全跟隨美國步伐。若特朗普連任成功,預計法國將繼續采取避免被過度卷入中美對抗的自主性外交政策,中法關系將保持有所波動但整體良好的發展趨勢。與此相對,拜登已承諾當選后會重回多邊主義,修復美國與北約盟友的關系,并表示將把北約作為制衡中國影響力的重要平臺。因此,若拜登上臺,法國與美國關系得以改善,兩國可能在同盟平臺上實現更大程度的對華政策協調,中法關系進一步惡化的可能性將增大。

三、結論

整體來看,由于特朗普和拜登在同盟政策上存在顯著區別,美國大選結果將可能導致其印太盟友在具體對華政策議題上的差異化程度不同。若特朗普連任成功,美國印太盟友對華政策將延續現有差異程度,即“五眼聯盟”國家為“急先鋒”,與特朗普政府磨合良好的日本等其他盟友居于其次,積極配合美國的對華競爭戰略;而對特朗普政府的同盟策略和“退群”政策持反對、懷疑態度的其他盟友則可能繼續采取對沖戰略和平衡外交政策。若拜登當選上臺,美國政府將更多通過傳統同盟體系、安全伙伴關系網和國際多邊機制展開對華戰略競爭,美國印太盟友在對華關系具體議題上協調一致的可能性將大大提升,同盟間差異程度可能縮小。總體而言,不論競選結果如何,美國印太盟友對華政策差異性將在一年內持續。