風險流程管理應用于CBP患者中的影響觀察

朱冠梅,竇芒,于曉美

常州市第七人民醫院血液凈化中心,江蘇 常州 213011

連續性血液凈化(CBP)為體外血液凈化治療技術,常應用于危重患者的救治中[1]。在CBP治療過程中通常需要醫師、科室相關人員等一同完成,若醫護人員在治療與干預的過程中出現操作不當等缺陷,會直接影響患者的治療效果[2,3]。因此為有效規避CBP治療過程中的風險,提高CBP治療過程中的護理質量,需給予有效管理,規范相關流程,盡可能改善患者預后效果。常規管理為臨床較為常用的管理模式,但因存在醫護人員職責不明確、工作交接不明等問題,會嚴重降低護理質量,會對患者造成一定傷害[4]。風險流程管理為新型護理管理模式,根據先進的管理理念,能夠嚴格、有效地對醫護人員進行培訓與管理,使其在干預過程中能夠為患者提供更為全面地的干預,對于提高護理質量、降低風險情況發生率等方面具有重要意義[5,6]。為探究應用于CBP患者中更為有效的管理模式,本研究將風險流程管理應用于CBP患者中,并探究其對患者護理風險發生率、護理質量和臨床滿意度。結果示下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年8月-2017年8月收治的給予常規管理的CBP患者78例作為對照組,另選取2017年9月-2018年9月收治的給予風險流程管理的CBP患者78例作為觀察組。對照組男41例,女37例;年齡40-80歲,平均年齡為(64.35±6.52)歲;其中重癥肺部感染18例,重癥腹腔感染4例,急性腎衰竭11例,慢性腎功能不全28例,心功能不全11例,腎病綜合征4例,MODS2例。觀察組男40例,女38例;年齡40-81歲,平均年齡為(64.12±6.39)歲;其中重癥肺部感染16例,重癥腹腔感染2例,急性腎衰竭9例,慢性腎功能不全31例,心功能不全13例,腎病綜合征4例,MODS3例。本研究經醫院倫理委員會審批。兩組一般資料相比,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 入選標準 均符合CBP治療指征;均自愿參與本研究,并簽署知情同意書。

1.3 排除標準 依從性較差,無法有效配合研究;未能建立合適血管通路;合并精神障礙、神經系統等疾病;伴隨視聽、失語等軀體功能障礙;存在傳染性疾病或免疫系統疾病。

1.4 方法

1.4.1 對照組 給予常規管理,在患者入院后,醫護人員注意與患者及其家屬進行交流,說明CBP治療的重要性與優勢;在治療前,醫護人員注意對患者進行血壓、血常規及心電圖等檢查,確保其符合CBP的治療指征,并準確評估患者病情;準備好治療過程中需要的物品,密切監測患者的生命體征,并在治療后對患者實施密閉式回血下機。

1.4.2 觀察組 給予風險流程管理,具體干預如下:(1)組建風險流程管理小組:小組成員主要包括透析醫生、護士長、質控護士、護理人員。小組組長明確小組人員的職責,透析醫生按照臨床要求與風險流程管理的總目標,對CBP治療過程中存在的技術性難題給予相關指導,并制定較為科學的干預規范。護士長分析并總結在干預過程中出現的問題,定期組織相關人員召開會議,針對出現的問題進行討論,提出相應解決措施。質控護士將CBP治療過程中出現的問題及時向護士長反饋,并負責協調解決相關問題;護理人員主要負責按照相關標準、規范等給予患者干預措施,觀察并記錄在干預過程中出現的問題,并向上級反映。(2)崗前培訓:邀請CBP治療方面的人員對小組成員進行培訓,對小組成員進行健康教育,以增強其對干預過程中的風險防范意識;使其能夠有效掌握相關指標的評價方法,并定時對小組成員實施模擬訓練,盡可能了解干預過程中可能會出現的不良事件,并及時分析與總結。(3)風險流程管理流程:①評價患者基本情況:在進行CBP治療前,醫護人員一同評估患者的基本情況,主要包括意識、血管通路建立及生命體征等,了解其各項檢驗指標、治療方式、患者依從性等,在評估后注意填寫好評估結果。在進行治療前,醫護人員注意對其進行巡訪,加強與患者及其家屬的交流,積極關愛、安慰并鼓勵患者,在與患者交流法人過程中醫護人員視情況給予適當心理疏導;采用通俗的語言向患者介紹CBP治療原理與目的,消除其疑慮。②CBP計劃流程:將主治醫師為患者制定的治療計劃與患者評估結果結合,進而制定出較為詳細的干預計劃。③CBP實施流程:相關注意事項:在治療前醫護人員注意將治療過程中所需的物品備好;對CBP管路實施預沖并建立好體外循環,準確設置好治療所需的設備參數;根據規范流程實施治療,根據應急預案處理方案及時處理在治療中出現的不良情況。密切監測患者病情:醫護人員定時測量患者的血壓、脈搏及中心靜脈壓等體征,若出現異常反應及時進行處理,并告知醫生;定時監測患者的凝血功能,觀察其是否存在出血狀況;醫護人員將每天需置換的總量進行均勻分配,注意在預定時間內完成分配工作。靜脈置管干預:在CBP治療過程中,醫護人員均遵守無菌操作,并安置好導管;對于存在高凝狀態或出血傾向的患者,按照其實際情況給予封管抗凝;醫護人員注意定時對病區進行消毒處理,確保病區空氣潔凈,并定時對相關醫療器械進行消毒。

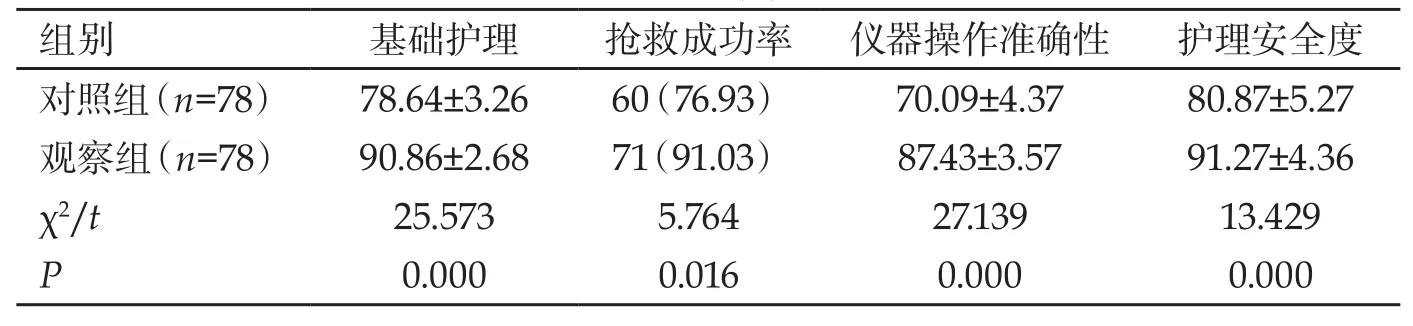

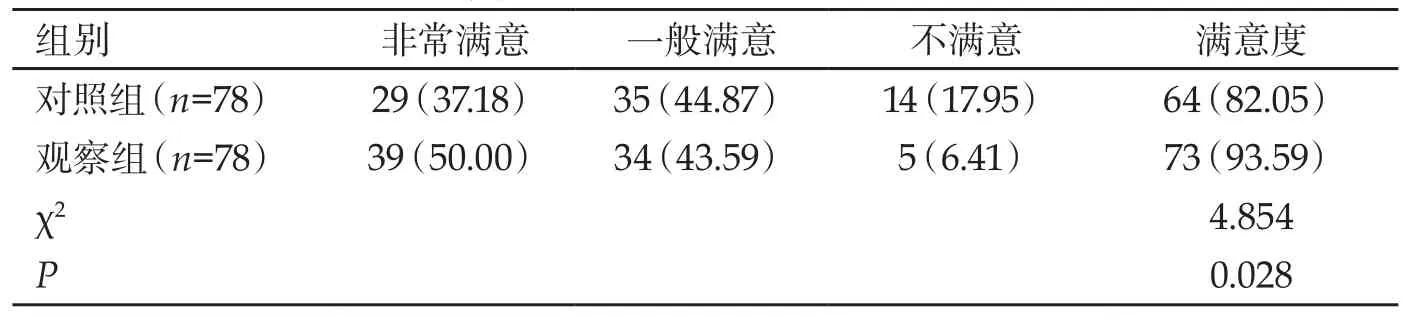

1.5 觀察指標 (1)護理風險發生率:觀察并記錄在干預過程中患者出現體外循環凝血、壓瘡、水平衡障礙、文書記錄缺陷、導管脫落、電解質酸堿、低血壓、穿刺部位滲血及相關性感染等情況。(2)護理質量:采用我院自制護理質量評估量表,評估內容主要包括基礎護理、5儀器操作準確性及護理安全度,每項均采用百分制。得分越高表明護理質量越高。(3)臨床滿意度:采用自制臨床滿意度調查量表對干預后患者的臨床滿意度進行評價,主要分為非常滿意、一般滿意及不滿意,滿意度=(非常滿意+一般滿意)。

1.6 統計學分析 采用SPSS 21.0進行統計分析,護理質量采用(Mean±SD)表示,t檢驗,護理風險發生情況、搶救成功率與臨床滿意度均采用n(%)表示,χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組護理風險發生率對比 除壓瘡、文書記錄缺陷、電解質酸堿外,觀察組干預后各護理風險發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組護理質量對比 觀察組干預后護理質量高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組臨床滿意度對比 觀察組干預后臨床滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3 討論

3.1 風險流程管理應用于CBP患者中可降低護理風險情況發生率 CBP患者中可降低護理風險情況發生率CBP能夠持續并穩定地控制機體氮質血癥、電解質與水鹽代謝,不斷清除機體循環中出現的毒素與中分子物質,在應用于重癥患者中能夠為其提供內穩態的平衡[7,8]。因此,CBP被廣泛應用于嚴重水、電解質與酸堿失衡;因急性胰腺炎、膿毒癥休克及重癥燒傷等疾病引起的全身炎性反應綜合征。同時在進行CBP治療前會評估患者的基本情況,向其介紹CBP治療的原理與目的,使患者能夠了解CBP的相關知識,進而能夠自主進行風險規避,降低護理風險情況發生率。

表1 兩組護理風險發生率對比[n(%)]

表2 兩組護理質量對比[(Mean±SD,分)/ n(%)]

表3 兩組臨床滿意度對比[n(%)]

3.2 風險流程管理應用于CBP患者中可提高護理質量 CBP為密閉式治療方式,其專業性較強,操作亦較為復雜,且屬于高風險治療方法。在應用過程中,相關人員需要具備嫻熟的操作技能,同時還需具備較高的專業知識水平與較強的應急能力。常規管理模式下CBP患者在治療過程中的風險情況發生率能得到一定控制,能夠基本滿足患者的服務要求,但醫護人員未接受過專業培訓,其護理質量有待提升。因此,風險流程管理在CBP治療中顯得極為重要。同時醫護人員注意定時對病區進行消毒,嚴格進行無菌操作,避免其出現感染情況,進而有效提高護理質量。

3.3 風險流程管理應用于CBP患者中可提高臨床滿意度常規管理為臨床常用的管理模式,但尚未形成系統化流程,極易造成分工與職責不明,且諸多醫護人員未接受過專業培訓,CBP專科理論掌握程度不高,因此在干預過程中易出現壓瘡、導管脫落等,使其臨床滿意度降低,同時還能有助于發現患者機體的異常情況,盡可能改善其預后效果,提高其臨床滿意度。

綜上所述,風險流程管理應用于CBP患者中,可顯著減少護理風險情況的發生,提高護理質量與患者臨床滿意度,值得推廣。