Rsf-1、TOP2A在胃癌和癌前病變組織中的表達及意義

胃癌是消化系統常見的惡性腫瘤,在中國其發病率和病死率均較高[1]。胃癌的發生發展與多種因素(包括環境因素、幽門螺桿菌感染、飲食習慣、遺傳因素等)密切相關,且療效及預后與腫瘤的轉移、浸潤密切相關[2]。胃癌的發生并不是由正常胃黏膜細胞直接轉變為腫瘤細胞的,而是一個多因素參與、多步驟癌變的過程[3]。拓撲異構酶Ⅱα(TOP2A)又稱旋轉酶,參與了機體內基因復制、細胞增殖等過程[4]。研究顯示,TOP2A在乳腺癌等多種腫瘤中呈高表達,且與腫瘤的惡性程度呈正相關[5]。染色質重塑因子1(Rsf-1)位于11q13.5擴增基因,該位置包含EMSY、PAK1、CCND1及Rsf-1等多個候選致癌基因。既往研究顯示,Rsf-1在頭頸部、消化系統及泌尿系統腫瘤組織中高表達,且與患者腫瘤的惡性程度、治療耐藥性及預后不良等關系密切[6-7]。目前有關Rsf-1、TOP2A在胃癌中的研究報道較少,本文觀察了其在胃癌及癌前病變組織中的表達,探討其在胃癌發生、發展機制中的作用,旨在為臨床診治、判斷預后提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象

收集湖北省腫瘤醫院于2015年3月至2018年10月間存檔的胃組織標本,包括33例慢性萎縮性胃炎、31例腸上皮化生、35例異型增生,另選擇同期在本院行手術切除并經病理證實的55例胃癌組織及癌旁組織(距腫瘤組織>5 cm)標本。55例胃癌組織標本中,男性36例,女性19例,平均年齡(58.67±11.32)歲;33例慢性萎縮性胃炎組織標本中,男性22例,女性11例,平均年齡(58.12±10.69)歲;31例腸上皮化生組織標本中,男性20例,女性11例,平均年齡(57.96±11.34)歲;35例異型增生組織標本中,男性23例,女性12例,平均年齡(58.36±11.47)歲。各組受試者的年齡、性別差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。所有患者術前均未接受放射、化學治療,臨床資料完整。本研究符合《世界醫學協會赫爾辛基宣言》相關要求,并經本院倫理委員會核準。

1.2 方法

采用免疫組織化學法檢測慢性萎縮性胃炎組織標本、腸上皮化生組織標本、異型增生組織標本及胃癌組織標本和配對癌旁組織標本中的Rsf-1蛋白、TOP2A的表達情況。所有標本采用4 %甲醇溶液固定,石蠟包埋,連續切片,厚度為4 μm。采用Histostain-Plus試劑盒(購自上海起福生物科技有限公司)參照說明書步驟進行切片的免疫組織化學染色。由本院2位資深病理科醫師在顯微鏡下對染色切片進行雙盲觀察。

1.3 觀察指標及判定標準

觀察記錄各組標本的Rsf-1蛋白、TOP2A表達陽性率,并分析各組標本之間陽性率的差異,以及胃癌組織標本的陽性率與臨床病理參數間的關系。

Rsf-1蛋白、TOP2A陽性判斷依據著色強度和陽性細胞率。著色強度評分:未染色計0分,淺黃色計1分,棕黃色計2分,棕褐色計3分。對3個典型區域進行高倍(400倍)視野觀察,計數150~200個細胞,陽性細胞率≤5%計0分,5%<陽性細胞率≤25%計1分,25%<陽性細胞率≤50%計2分,50%<陽性細胞率≤75%計3分,75%<陽性細胞率≤100%計4分。陽性細胞率評分×著色強度評分<3分為陰性,≥3分為陽性。

1.4 統計學分析

本研究采用SPSS 19.0軟件進行數據分析。計數資料以例(%)表示,行卡方檢驗。各臨床指標間的關系進行Spearman相關分析,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

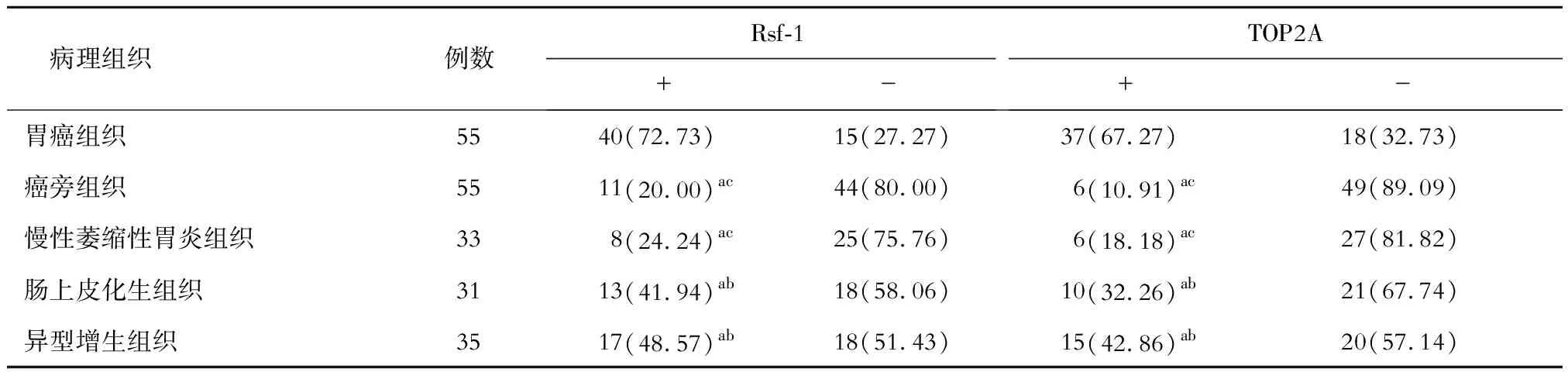

2.1 Rsf-1蛋白、TOP2A在各組中的表達

與胃癌組織相比較,癌旁組織、慢性萎縮性胃炎組織、腸上皮化生組織、異型增生組織的Rsf-1蛋白、TOP2A陽性率明顯降低;與癌旁組織相比較,腸上皮化生組織、異型增生組織中的Rsf-1蛋白、TOP2A陽性率均明顯升高;慢性萎縮性胃炎組織、癌旁組織的Rsf-1蛋白、TOP2A陽性率均低于異型增生組織,上述差異均有統計學意義(P均<0.05)。見表1。

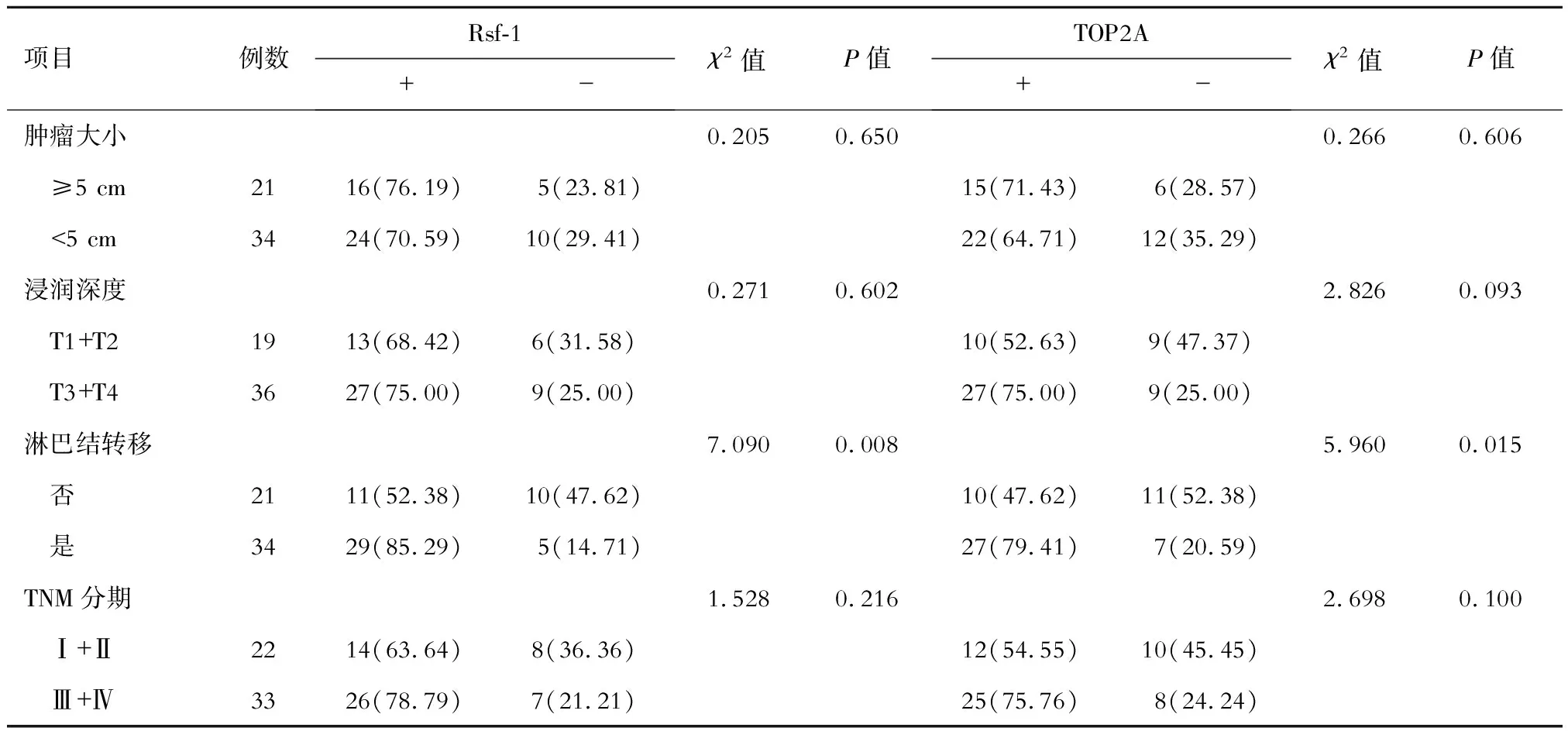

2.2 Rsf-1蛋白、TOP2A在胃癌組織中的表達與臨床病理參數之間的關系

胃癌組織中Rsf-1蛋白、TOP2A陽性率均與患者淋巴結轉移相關(χ2=7.090,P=0.008;χ2=5.960,P=0.015),而與患者年齡、性別、腫瘤大小、浸潤深度及TNM分期無明顯關系(P>0.05)。詳見表2。

表1 Rsf-1蛋白、TOP2A在各組中陽性表達比較[例(%)]

注:與胃癌組織相比,aP<0.05;與癌旁組織相比,bP<0.05;與異型增生組織相比,cP<0.05

表2 Rsf-1蛋白、TOP2A在胃癌中的表達與臨床病理參數之間的關系/例(%)

續表2 Rsf-1蛋白、TOP2A在胃癌中的表達與臨床病理參數之間的關系/例(%)

2.3 Rsf-1蛋白、TOP2A在胃癌組織中的表達相關性及其與淋巴結轉移的關系

經Spearman相關分析顯示,Rsf-1蛋白、TOP2A在胃癌組織中的表達呈正相關(r=0.379,P<0.05);Rsf-1蛋白、TOP2A在胃癌組織中的共陽性表達與患者淋巴結轉移有關(χ2=7.689,P<0.05)。

3 討論

腫瘤的發生、發展是一個涉及多種因素、多個步驟的復雜過程,多數學者認為癌前病變(淺表性胃炎→萎縮性胃炎→腸上皮化生→異型增生→胃癌)是胃癌發生、進展的重要機制之一[8]。分子學機制包括抑癌基因失活、致癌基因激活等,使細胞增殖失控,腫瘤細胞侵襲轉移,進而導致惡性轉化。鑒于胃癌的發生、發展機制,本研究比較了慢性萎縮性胃炎組織、腸上皮化生組織、異型增生組織、胃癌組織及癌旁組織中的Rsf-1蛋白、TOP2A表達水平,旨在為臨床診治提供參考。

Rsf-1位于細胞核內,是常見的擴增基因之一,可與人類蔗糖性非發酵蛋白2同源體(hSNF2H)相互作用,使細胞在基因生長信號和環境方面的調控異常而發生異常增生,導致腫瘤的發生。研究發現,Rsf-1在多種消化道腫瘤組織中高表達,且與患者預后不良關系密切[9]。本研究結果顯示,胃癌組織中的Rsf-1表達陽性率為72.73%,明顯高于癌旁組織,且在異型增生組織、腸上皮化生組織及慢性萎縮性胃炎組織中表達水平依次降低。提示Rsf-1可能參與了胃癌的發生、進展,且在此過程中扮演致癌基因的角色。本研究分析了Rsf-1與臨床病理參數間的關系,發現Rsf-1陽性表達與患者淋巴結轉移關系密切(P<0.05)。但有研究報道,Rsf-1的陽性表達與腫瘤大小、淋巴結轉移、TNM分期及分化程度均有關[10]。本研究結果與上述文獻類似,但又不完全一致,考慮可能與本研究的分組及樣本量偏少有關。

DNA拓撲異構酶在正常、異常細胞中均廣泛分布,具有核糖酸空間結構調節作用,且是實現核糖酸生理功能的關鍵酶。TOP2A是DNA拓撲異構酶的重要類型,分布于第17號染色體上,可通過控制DNA拓撲結構,在DNA的轉錄和復制中發揮重要作用。研究發現,在乳腺導管癌中TOP2A基因異常發生率為20.49%,且與患者腫瘤組織分級、直徑有關[11]。另有研究指出,TOP2A是影響胃癌患者總生存期的獨立危險因素,且其表達水平隨表柔比星治療效果的提升而降低[12]。本研究結果顯示,胃癌組織中的TOP2A蛋白表達陽性率為67.27%,明顯高于癌旁組織,而在異型增生組織、腸上皮化生組織及慢性萎縮性胃炎組織中的表達水平依次降低,且TOP2A蛋白陽性表達與患者淋巴結轉移關系密切(P<0.05)。這與林陳石[13]的研究結果相似,但該研究發現TOP2A蛋白的表達水平與性別有關,與本研究結果并不一致,這可能與研究納入條件(該研究為胃腺癌)不同有關。此外,本研究發現Rsf-1與TOP2A蛋白在胃癌組織中的表達呈正相關,與既往研究結果基本一致[14-15]。

綜上所述,Rsf-1、TOP2A蛋白在胃癌組織中表達升高,高于癌旁組織和癌前病變組織,且與胃癌患者的淋巴結轉移密切相關,對其檢測有利于對腫瘤的發生發展及轉移進行評估,從而指導臨床診治。

本研究的局限性在于僅為單中心回顧性研究,樣本例數偏少,未能隨訪觀察不同Rsf-1、TOP2A蛋白表達水平患者的預后,這為后續研究指明了方向。