口門布置對港池消波和環流的影響研究

王 俊,張世安,吳嫡捷,王二平,王萬戰

(1.鄭州工程技術學院 土木工程學院,河南鄭州450044;2.黃河水利科學研究院,河南 鄭州450003;3.水利部黃河泥沙重點實驗室,河南 鄭州450003;4.華北水利水電大學 水利學院,河南鄭州450045)

1 港池消波研究現狀及問題的提出

避風港是集船舶靠泊、補給等功能于一體的港工建筑物,主要滿足船舶日常停泊及特殊天氣條件下躲避風浪的需求。隨著沿海經濟建設的發展,現有的避風港池已不能滿足日益增長的航運對船舶停泊及避險的需求,設計和建設更多現代化港池已成為迫切需要。近幾十年來,國內外學者對港池相關問題做了大量研究。劉景利[1]針對典型港口布局現狀,探討了影響港口布局的普遍因素。周家寶等[2]通過開展防浪掩護整體模型試驗,提出了規則波和不規則波試驗結果基本一致的結論,因此為方便起見本文僅考慮規則波情形。王爽[3]探討了淺水湖泊的波浪特點及相應的避風港設計方法,并由波浪特點提出了每個港址設計的港池數及通過不同口門方向的避風掩護作用。總體來看,對港池水流波浪特性的研究開展得相對較少,而港池口門布置對外海波浪的消波研究存在空缺。在以往研究中,采用物理模型模擬港池周邊的波浪場是常用的技術手段,但是物理模型尤其是港區掩護消波的三維物理模型費用較高,試驗周期較長,模擬的工況數量有限。因此,本文通過建立平面二維波浪數學模型,研究港池布置對消波作用的影響及港池回流區與進出港航線問題,得到的結果可為研究復雜的港口航道問題提供一定參考。

2 模型建立

2.1 控制方程

水流連續方程為

水流動量方程為

式中:t為時間;ρ為水的密度;P為水的壓強;VF為流體的體積分數;Ax、Ay、Az分別為 x、y、z方向流體的面積分數;u、v、ω 分別為 x、y、z方向的速度分量;Gx、Gy、Gz分別為 x、y、z方向的重力加速度分量;fx、fy、fz分別為x、y、z方向的黏滯力加速度分量。

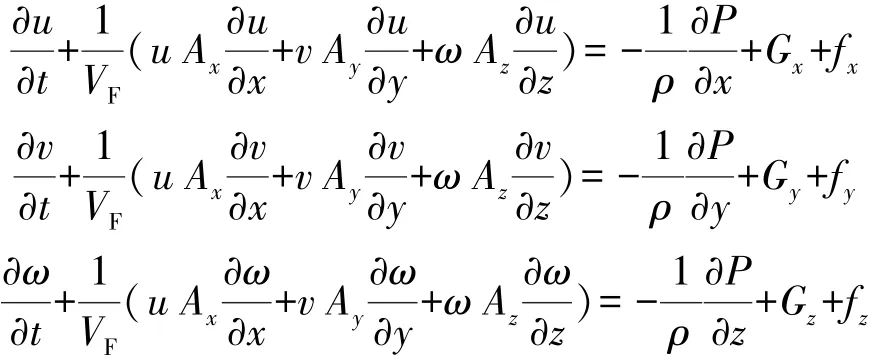

2.2 不同口門布置的概化模型

本研究主要考慮在波浪影響下,港池口門的布置對池內水流的影響,因此對模型進行概化處理,模型長寬高擬定為180 m×180 m×6 m。為研究避風港的口門位置及口門寬度的最佳情況,采用5種方案研究波浪對避風港內水流及堤前波浪的影響,具體避風港方案布置參數如圖1所示,網格分布見圖2。由于碼頭兩側以及口門區域流速梯度變化較大,因此為更有效地捕捉其運動要素,對上述區域進行網格加密。其中波浪設置分別采用波高h為1、2、4 m的3種港外規則波進行模擬。

圖1 避風港布置(單位:m)

圖2 網格分布

3 模型模擬結果及分析

3.1 避風港波浪消減效果分析

為對比不同外海波浪傳入后各方案在港池內的消波效果,在碼頭附近設置A、B兩個波浪數據提取點,對應著A、B兩個港區(見圖1),以分析港池內波浪的基本特征。模擬得到不同波高傳輸情況下A、B兩點波高對比見圖3。

隨著港池外波高的增大,由于各種布置方案的防護防浪效果不同,位于碼頭兩側的A、B兩點在5種模型布置下水位變化各不相同。當港池外傳入波高(1 m)較低時,各種布置方案的消波效果差異較小,但當外海波高逐漸增大時,某些布置方案波高變化幅度增大,而另一些變化幅度較小,從而可以確定較優的布置方案。如在A點,波高增大至4 m時,布置一、三、四、五都可將波高消減至2 m以內,其中布置四減幅最大,波高減至1.43 m,即該布置情況就防浪效果而言最優,并且該布置在B點表現出的對港外規則波的消減效果也是最明顯的;而布置二波高減幅最小,減至2.48 m,防浪效果不佳。在B點,布置一、三、四、五的防浪效果明顯優于布置二,均將波高消減至1.25 m以下,其中布置三、四、五均可將波高消減至1.10 m以下,而布置二在碼頭兩側A、B兩處所表現的消波防浪趨勢都非常不理想。

圖3 不同波高傳輸情況下A、B兩點波高對比

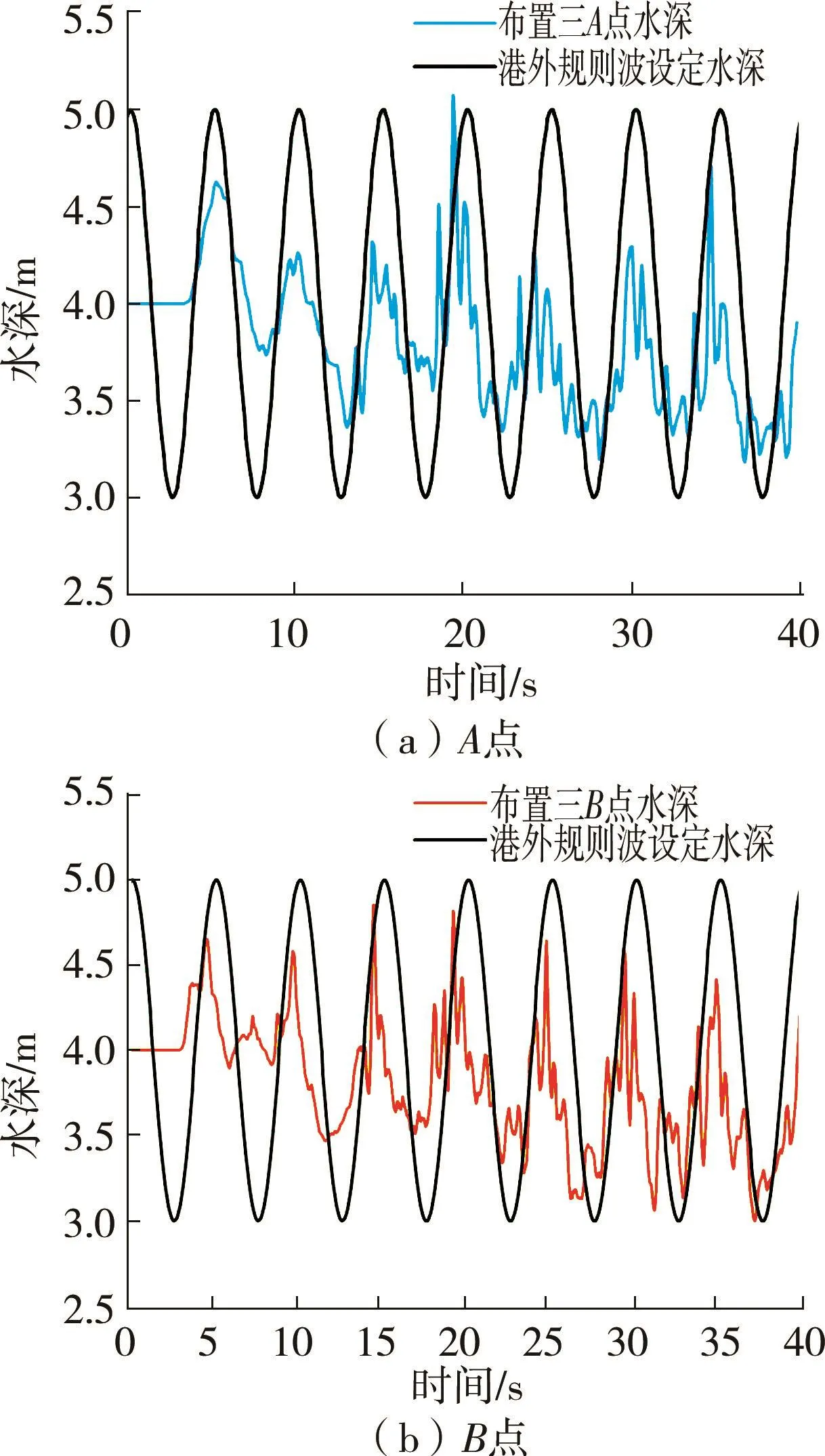

港池的修建使得波高在口門和碼頭附近均有不同幅度的消減,為了系統研究不同波高傳入過程中不同港池布置的波浪消減效果,針對波高為2 m的情況,提取了A、B、C、D四個監測點的波浪消減數據[4]。其中A、B兩點位于碼頭兩側,C點位于堤前,D點為口門中心位置(見圖1)。圖4為布置三A、B兩點水深變化曲線,可以看出,經過避風港對波浪消減后,波高有明顯減小趨勢(0.87~1.41 m)。

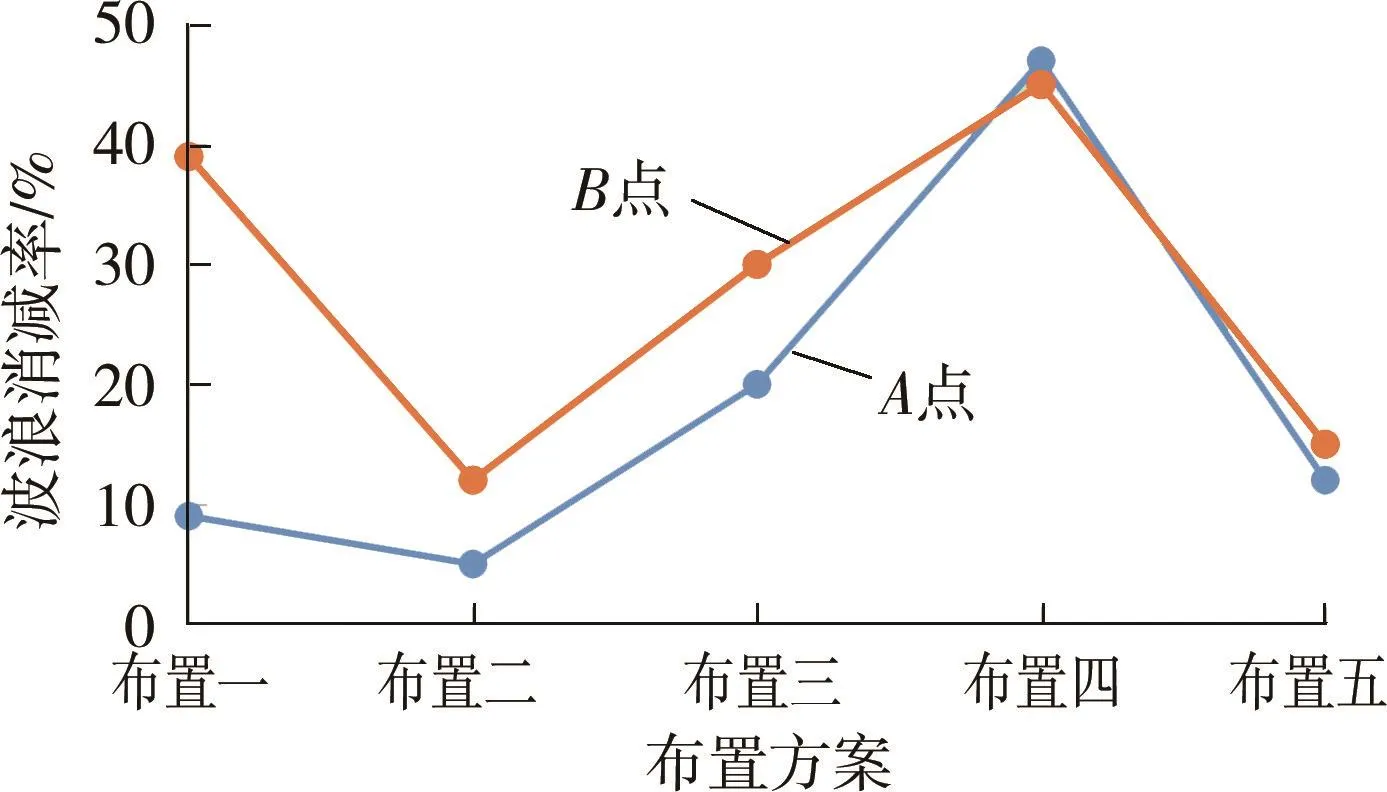

受防波堤影響,港外波浪傳播過程中,C點堤前波高為2.49~2.61 m,D點口門處波高為2.35~2.72 m,堤前和口門位置波高較大,在傳入避風港港區后,波高明顯減小,防波堤起到了很好的消波作用,有利于穩定港內水位。通過模擬波高與港外規則波的差值,計算出波浪消減率,如圖5所示。

(1)布置一中,A、B點的波浪消減率為 9%和39%。由于口門位置處于上方開口,且位于A、B港區中間位置,因此波浪進入港區后波高有一定減小,但A、B港區內波高變化不大,B港區(最大波高1.94 m)略小于A港區(最大波高2.20 m),在設計水位及一般波浪條件下要滿足港內停泊條件較為勉強。

圖4 布置三碼頭兩側水深變化曲線

圖5 各種布置情況下波浪消減率分布

(2)布置二中,A、B點的波浪消減率為 5%和12%。由于雙開口,防波堤對港外波浪的阻擋作用不大,因此堤內波高有一定的減小,但消波效果不顯著,港區內波高變化較大(A港區最大波高為2.24 m,B港區最大波高為2.19 m),未能達到港區船舶停泊條件。

(3)布置三中,A、B點的波浪消減率為 20%和30%。由于開口處于下口位置,因此港外波浪進入港區先到達B港區。同時,傳入A港區的波浪經港區內反射而到達A港區,還有部分直接傳入A港區,因而傳入A港區的波能量較低,A、B港區波高均滿足船舶停泊條件,A港區波高約為0.87 m,小于B港區的,較為穩定,停泊條件相比于B港區更好一些。

(4)布置四中,A、B點的波浪消減率為 47%和45%。相比于布置三,布置四口門有效寬度減小為20 m,A港區與B港區最大波高分別為1.41 m和1.51 m,均小于布置三的,但口門減小會影響船舶單次進港率。

(5)布置五中,A、B點的波浪消減率為 12%和15%。相比于布置三,布置五口門有效寬度增大為60 m,A、B港區內最大波高分別為1.90、2.00 m,較布置三均有所增大,雖然增大了船舶單次進港率,但防波堤對避風港的防浪作用較小,不利于港區內水流穩定。

對比各布置堤前C點水位變化及D點口門位置水位變化可知,波浪最初進入港區過程中,堤前C點位置受到防波堤的干擾,當D點口門處波浪繼續向港區內傳播時,C點處波浪受防波堤反射而與港外波浪相互作用疊加,堤前波浪振幅略高于口門位置波浪振幅。

3.2 港池內部及口門附近危險區域環流及船舶安全進港航線分析

3.2.1 港池內部及口門附近危險區域環流研究

前文已分析波浪消減情況,但是除了平穩因素以外,對于開敞式港池,外海入流可能會在港池內產生一定強度的環流區,而環流區的存在會使船發生漂移等不穩定情況[4]。此外,對于船舶進出港等情形而言,口門處及港池內的環流區會使船偏離航線。因此,通過對港池區域流場分布的模擬分析,得到港池及口門區的旋渦及環流分布,并據此給出了相對安全的進出港路線。

航道中出現環流容易對船舶航行造成一定的影響,環流產生的傾覆力矩會導致船舶航行過程中偏離原來的航行方向,一些大的環流甚至導致一些噸位較小的船舶原地打轉而造成危險。針對這種現象,利用數值模擬方法對各布置方案下港池內外部可能出現環流的位置及尺度進行了計算分析,以避開環流危險區域對船舶進出港航行的影響。

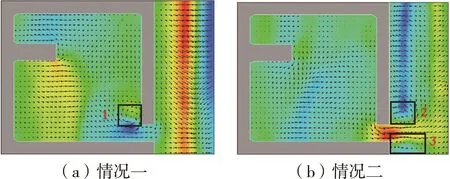

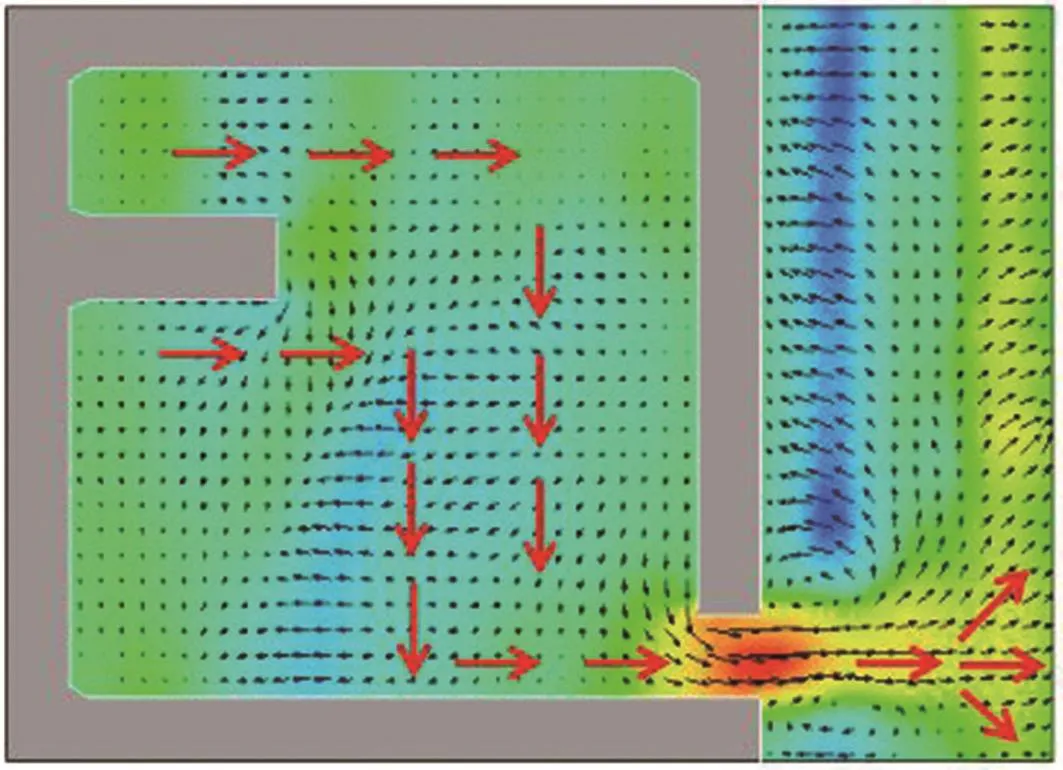

由圖6布置三環流分布可以看出,隨著港外波浪進入港池口門,布置三口門附近防波堤前部將形成一處小型環流(面積約為668.71 m2,環流半徑為12.19~13.72 m),且持續時間較長,其他區域不會形成環流,危險區域范圍小,對船舶進港影響較小。

圖6 布置三環流分布

由圖7布置四環流分布情況可以看出,隨著港外波浪進入港池口門,布置四口門附近防波堤后部形成1號環流(面積約為626.64 m2,環流半徑為12.06~12.99 m),隨著波浪持續進入港區,環流因水流持續作用而消失,而在波浪進入避風港經反射退潮后,與港外入港波相互作用形成堤外2號、3號環流(面積分別約為638.41 m2和928.13 m2,環流半徑分別約為13.60 m和15.94 m)。由于布置四中下口門有效寬度為20 m,因此導致3號環流面積比布置二環流面積增大了約222.73 m2,同時口門寬度減小對船舶單次進港數量有一定影響,且環流對船舶進港的影響會相應增大。

圖7 布置四環流分布

布置一口門附近防波堤后部容易形成兩個小型環流場。布置二較易形成較多的環流,且多集中于口門位置附近。布置五由于下口門有效寬度變為60 m,港外波浪進入港池的波浪受防波堤影響較小,因此整個過程沒有明顯環流產生,但波浪基本能傳到港池內部,對港內水域影響較大。

綜上,港外波傳入避風港及由港內反射的過程中容易出現環流的危險區域大多出現在避風港口門附近堤前和堤后位置。同時比較布置三、四、五可知,口門有效寬度變化會對環流產生的區域影響范圍造成不同程度的影響:口門寬度過小時,形成的環流持續時間長;口門寬度過大時,波浪更容易傳播到港池內部。因此,在避風港設計完成后應確定一個合理安全的進港航線,避開可能出現環流的危險區域。

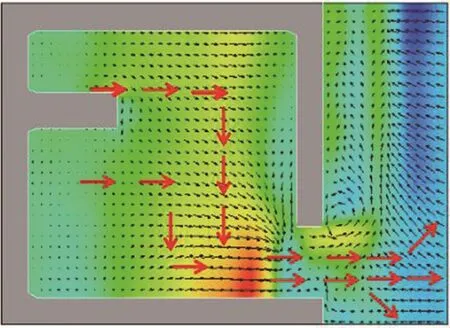

3.2.2 船舶安全進港航線分析

由于布置一、二、五不能很好地滿足船舶的泊穩條件,因此僅針對布置三和布置四進行分析。

在布置三情形下,環流僅在口門靠近防波堤位置產生,且進出港水流較穩定。同時,相較于布置四而言,布置三口門寬度較大,船舶進出過程中安全航行區域較大,環流對船舶進出港安全影響較小,因此規劃進出港航線如圖8所示。

布置四口門寬度減小,口門位置容易形成3處環流區,船舶進出港安全性降低,進出港航線規劃如圖9所示,由于該布置口門狹窄,因此對安全航線規劃要求更高,如若對環流區域的把握不到位,可能會導致大噸位船舶受環流影響而偏離航線,對一些小噸位船舶則可能造成原地打轉甚至傾覆危險。

圖8 布置三進出港航線規劃

圖9 布置四進出港航線規劃

3.3 結果分析

綜上可知,應當合理確定口門有效寬度,保證航行安全,避免形成較大及較多的環流。布置五有效寬度為60 m,有利于船舶進出,但相比于布置三,B港區波高增加了0.15 m,惡化了港內的泊穩條件;布置四有效寬度為20 m,相比于布置三,波高消減了0.04 m,利于港內水流穩定,但形成了3處環流,不利于保證船舶進出方便及航行要求。因此,確定口門有效開口寬度及優良的航線需要綜合考慮。根據本文基本模型而言,口門位置同樣是一個影響港內水域泊穩條件的因素。由于港內存在兩個子區域,因此口門開口位置不同將對不同子區域產生不同的影響。結合以上分析,對比5種布置,從防浪和遠期發展出發,布置三能保證船舶進出港安全,布置較優。

4 結 語

不同口門位置和寬度對避風港港區內的波高有不同程度的影響。在上口門及雙口門的情況下,港外波浪進入港區內的阻擋較小,對港內泊穩條件不利。而采用下口門設計后,港內泊穩條件明顯改善。通過各布置易形成危險環流區域的位置比較,大部分易形成環流區域的位置都在口門附近,口門位置堤前堤后均易形成環流,尤其在雙口門情況下,環流形成數量最多。同時,不同口門有效寬度對環流面積影響很大,較大的口門寬度不易形成環流,但容易惡化港內泊穩條件,而口門寬度過小雖然能改善港區泊穩條件,但容易形成大面積的環流,從而對船舶進港航行造成威脅。綜合考慮,布置三為最佳方案。