上頜竇小細胞神經內分泌癌影像表現1例并文獻復習

石慧嫻,韓 雷,李青潤,陳紅日,張洪英

1.大連醫科大學研究生院,遼寧 大連 116044;

2.蘇北人民醫院影像科,江蘇 揚州 225001;

3.揚州大學臨床醫學院,江蘇 揚州 225001

神經內分泌癌(neuroendocrine carcinoma,NEC)是一種起源于上皮神經源性的內分泌腫瘤。鼻腔鼻竇NEC少見,以小細胞癌為主,而小細胞神經內分泌癌(small cell neuroendocrine carcinoma,SNEC)惡性程度高,早期易轉移。本文介紹1例上頜竇SNEC患者的病例資料并回顧相關文獻,以期進一步提高對鼻腔鼻竇SNEC影像學表現的認識。

1 臨床資料

患者,男性,60歲,因感冒后出現右側鼻塞,伴右側鼻腔異味、嗅覺下降,偶有頭痛,無流涕、頭昏、惡心嘔吐,無面部麻木感。查體:外鼻無畸形,鼻中隔右側偏曲,欠規則,雙側下鼻甲慢性充血肥大,右側鼻腔狹窄,中鼻道見膿涕,鼻竇區無壓痛。既往體健,無家族史。實驗室檢查:血常規、生化檢查均正常。

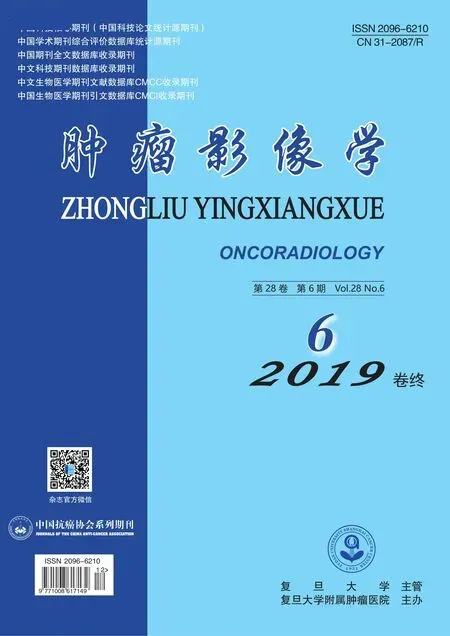

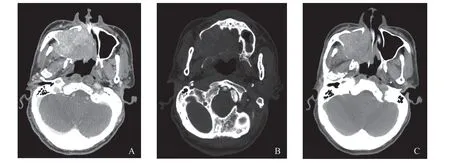

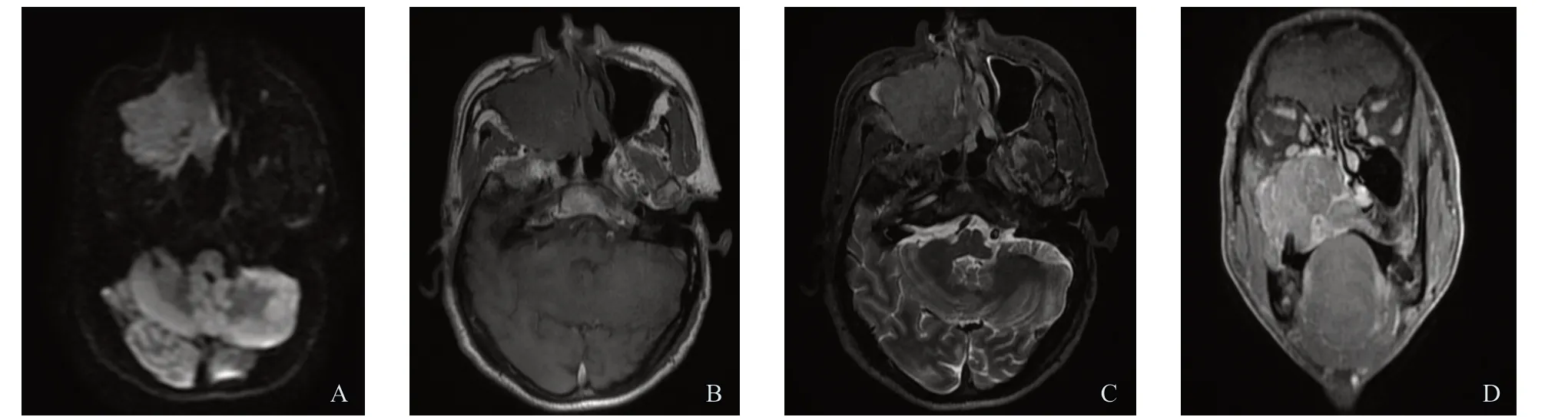

CT示右側上頜竇及鼻腔內見軟組織密度影填充,內見多發點狀鈣化,部分侵入右側篩竇,并見多發性骨質破壞,增強后呈明顯不均勻強化(圖1)。磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)示右側上頜竇及鼻腔內可見團塊狀等T1稍長T2信號影,擴散加權成像(diffusionweighted imaging,DWI)呈等信號,鄰近骨質信號消失,增強后呈明顯不均勻強化(圖2),鼻中隔左偏。穿刺活檢:鏡下見巢團狀異型小細胞,核深染,胞質少,巢中央見壞死,呈浸潤性生長(圖3)。免疫組織化學檢查:CKpan(+),Syn(-),CgA(-),CD56(-),CD99(+),Ki-67(約80%+),TdT(-),Des(-),MyoD1(-),CD45(-)。病理學診斷為(上頜竇)低分化SNEC。

該患者確診后經過4個療程化療和1個療程放療,期間兩次行MRI復查,結果顯示病灶略縮小,變化不顯著。醫師建議完成5 000 cGy放療后再行手術治療,患者家屬選擇放棄手術。

2 討 論

NEC是起源于神經內分泌細胞的惡性腫瘤,好發于消化道和肺部。2005年世界衛生組織(World Health Organization,WHO)根據NEC的組織學形態表現將其分為3個亞型[1]:分化好(Ⅰ級典型類癌),中度分化(Ⅱ級非典型類癌),分化差(Ⅲ級SNEC)。鼻腔鼻竇NEC少見,以小細胞癌為主,好發于鼻腔上部、篩竇及上頜竇,發病年齡20~80歲,平均年齡約50歲。SNEC惡性程度高,局部侵襲性強,鄰近結構常受累,早期易轉移,常見的轉移部位為頸部淋巴結、肺、肝、骨髓和脊髓。NEC發病原因至今尚未明確,其誘發因素可能包括吸煙、輻射及病毒感染[2]。

鼻腔鼻竇SNEC影像學表現無特異性,腫瘤呈分葉狀,T1WI呈等低信號,T2WI呈稍高信號,可見點、片狀囊變壞死或出血信號;經增強掃描后腫瘤呈明顯不均勻強化。鼻竇內竇壁骨質破壞和新生物導致的竇腔膨脹往往會同時出現[3]。病理學觀察:瘤細胞小,核圓,深染,胞質稀少;核分裂象多見,癌細胞呈彌漫分布,常見壞死;SNEC細胞具有嗜銀性,電鏡觀察可見神經內分泌顆粒,對確診具有決定意義[4]。

圖1 上頜竇SNEC患者的CT表現

圖2 上頜竇SNEC患者的MRI表現

圖3 病理組織學檢查圖像(H-E,×100)

鼻腔鼻竇SNEC患者臨床癥狀無特異性,主要表現均為鼻塞、流涕或鼻出血。該病應與原發性鼻腔鼻竇淋巴瘤、鱗狀細胞癌、腺樣囊性癌等相鑒別:① 原發性鼻腔鼻竇淋巴瘤,CT示骨質破壞不明顯,多呈篩孔狀或蟲蝕樣吸收,MRI信號均勻,增強后呈輕-中度強化[5];② 鼻腔鼻竇鱗癌好發于老年人,CT示骨質呈溶骨性破壞,MRI示病灶T1WI、T2WI呈等低信號,增強掃描為中度強化為主;③ 腺樣囊性癌,腫塊邊緣不規則,其特異性表現為篩囊狀、沿神經侵犯和沿結構浸潤生長,CT示骨質破壞呈緩慢膨脹性,MRI顯示T1WI、T2WI呈等高信號,囊變多見,增強呈明顯強化[6]。

鼻腔鼻竇SNEC患者預后差,生存率低,早期易轉移,常采用手術+放療+化療的綜合治療方案。目前隨著新技術的不斷發展,比如在術前通過介入技術,選擇性栓塞腫瘤的主要供血血管,使腫瘤縮小,再加上鼻內鏡、等離子技術的配合,在盡可能完整切除腫瘤的同時,還可避免手術切口影響美觀等弊端[7-8]。