接受經濟增長放緩的現實

阿比吉特·班納吉 埃絲特·迪弗洛

阿比吉特·班納吉,埃絲特·迪弗洛

中國的經濟放緩以及印度可能發生的增長急劇減速,或許會在2020年引發更多關注。

國際貨幣基金組織、亞洲開發銀行和經合組織已經將印度2019年至2020年度的增長預期下調至6%左右,是近十年以來最低的數字。還有機構則聲稱,即使是該數字也過于樂觀了,并給出了更悲觀的說法。比如最近才卸任印度政府首席經濟顧問的阿文德·蘇布拉馬尼安就指出,基于各種經濟指標的交叉印證,印度經濟增長可能低至3.5%。

在中國,國內生產總值(GDP)增速已從2007年的14.2%放緩至2018年的6.6%,而國際貨幣基金組織則預測,到2024年中國的GDP增速會降至5.5%。中國和印度的快速增長已使數百萬人擺脫了貧困,因此,當前的放緩可能會阻礙貧窮人口生活的改善進度。

中國和印度該如何應對?或者,換一種說法,它們不應該做什么?當筆者在2018年撰寫《用好經濟學應對壞年景》(Good Economics for Hard Times)一書時,有關印度經濟發展趨勢的壞消息尚未呈現,但我們已經在憂慮該國可能會出現的衰退。面對著增長下降的預期,我們當時就警告說:“印度應小心,不要驕傲自滿。”

我們的觀點很簡單:對于一些在起步階段沒能合理進行資源配置的國家來說,改革的最初好處可能來自將資源轉移到最能發揮其作用之處。例如在印度的制造業企業中,工廠層面的技術升級急劇加速,并且資源也從2002年開始面向各行業的頭部企業進行了一定程度的重新分配。這看上去與經濟政策的任何變化都不相關,并且被描述為“神秘的印度制造業奇跡”。

但奇跡是不存在的,實際情況不過是從一個糟糕的低起點開始的適度改進而已。人們可以列舉出造成這一情況的各種原因:這或許是由于管理權迭代的結果,那些受過國外教育、雄心勃勃、對技術和世界市場也更為精通的子女們從父母手中接管了企業;也或許是日積月累的微薄利潤最終使人們有財力去建設更大更好的工廠;也許這兩種原因以及其他原因都起了作用。

位于印度賈根的梅賽德斯-奔馳汽車工廠。圖/ 歐新

在更普遍意義上,像中國這類國家之所以能實現如此長期的高速增長,也許是因為它們初期擁有大量可被配置于具有更高價值經濟活動的人才和資源。但隨著經濟發展,以及資源嚴重錯配問題的逐步解決,那些最底層的工廠獲得改善的空間自然會縮小,隨之就可能會被擯棄。與中國一樣,印度的增長也得放緩,并且也不能保證印度能在達到與中國相同的人均收入水平時才減速。反之,印度可能會陷入與馬來西亞、泰國、埃及、墨西哥和秘魯一樣的“中等收入陷阱”。

問題在于,各國很難擺脫這種增長依賴。為了恢復經濟增長,政策制定者們有可能病急亂投醫,而在這方面日本近幾十年的歷史則是前車之鑒。

倘若日本經濟能維持其在1963年至1973年這10年間的增長率,那么該國的人均和整體GDP將分別在1985和1998年超過美國。但后來的狀況則足以讓人不得不陷入迷信。1980年,也就是哈佛大學費正清東亞研究中心前主任傅高義(Ezra Vogel)出版著作《日本第一》的那一年,日本經濟出現雪崩,并且從此再未真正復蘇。在整個1980年至2018年期間,日本的實際GDP年均增長率僅為0.5%,簡直令人瞠目結舌。

一個簡單明了的問題是,低生育率以及幾乎不接納移民意味著日本曾經并正在遭遇迅速老齡化。勞動年齡人口數量在上世紀90年代后期達到頂峰,此后一直以每年0.7%的速度收縮,并將繼續收縮。

此外,在上世紀50、60和70年代期間,日本從太平洋戰爭的廢墟中開始崛起,迎頭趕上,其受過良好教育的民眾也逐漸被調配到最能發揮才干的位置上。到了上世紀80年代末,這一切都結束了。無論是日本國內還是國外,許多還沉浸在70和80年代高漲情緒中的日本人依然深信,日本仍能借助發明新技術來維持快速增長,這也許可以解釋為什么高投資率(超過GDP規模的30%)依然貫穿了整個80年代。在當時所謂的泡沫經濟中,大量優質資金追捧著稀少的優質項目,結果銀行最終落下了大量不良貸款,從而導致了上世紀90年代的嚴重金融危機,經濟也如一潭死水。

到了上世紀90年代“迷失的十年”末段,日本的政策制定者可能開始意識到正在發生的情況以及他們必須摒棄的東西。畢竟與大多數西方經濟體相比,日本已是一個相對富裕且貧富差距要小得多的經濟體,還擁有強大的教育體系。同時,日本也面臨許多亟待解決的重要問題,其中最主要的是如何保證其老齡人的生活質量。但政府的思維似乎一時無法扭轉過來,因為在當時,恢復經濟增長可是件關乎民族自豪感的大事。

于是,歷屆政府都爭相制定一系列刺激方案,將數萬億美元大多投入到用處不大的道路、水壩和橋梁建設上。也許可以預見的是,這類刺激措施對促進經濟增長沒多少作用,并且會導致國債大幅增加,到2016年時竟相當于GDP的230%,目前為止也是G20國家中最高的,還可能預示著大規模債務危機的爆發。

對中國和印度的政策制定者來說,日本的教訓是顯而易見的,必須接受增長會不可避免地放緩的事實。中國領導人已經認識到了這一點,并且開始有意識地相應管理公眾的增長預期。中國國家主席習近平于2014年談到了“新常態”,即年增長率為7%,而不是10%或更高。與此同時,中國正著手推進龐大的全球建設項目。

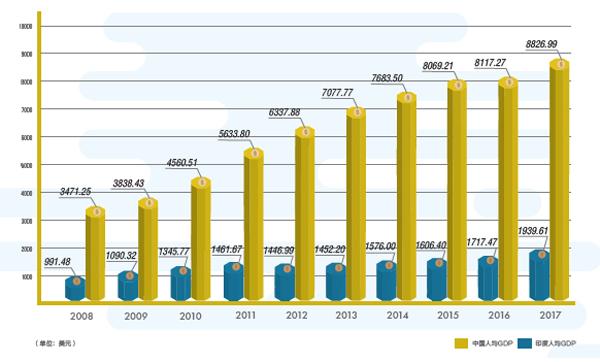

中國、印度近十年人均GDP對比。資訊來源:世界銀行 制圖:韓春燕

本質上來說,要清楚地認識到GDP是手段而非目的,才是關鍵所在。GDP無疑是一種有用的手段,尤其是在創造就業機會、提高工資或充實政府預算以便進行更多二次分配時,但最終的目標仍然是要提高普通民眾尤其是那些最貧困人群的生活質量。生活質量不僅僅意味著消費。大多數人關注自身人生價值并希望受到尊重,當他們感到自己無法自我實現和養活家人時,就會痛苦不堪。

雖然生活的改善確實在某種程度上是出于可以消費更多,但即使是那些非常貧窮的人也會關心父母的健康,關注子女的教育,希望別人能聆聽自身訴求以及有能力去追求夢想。較高的GDP增速只是實現這一目標的一種方法,而且不應假設它始終是最好的方法。

過去幾十年中,全球所取得的許多重要發展成就,其實是基于上述更廣泛的社會福祉而采取的政策的直接結果,甚至那些曾經且仍然非常貧窮的國家,也是如此。即便是在這些赤貧國家,五歲以下兒童的死亡率也已大幅降低,這在很大程度上要歸功于對新生兒護理、疫苗接種和瘧疾預防的重視。

回到印度和中國的經濟放緩狀況上,在改善公民福祉以及讓我們對地球的未來抱有希冀方面,兩國的政策制定者仍有許多工作要做。而一味關注提高GDP增長率的短視行為,則可能讓機會被揮霍殆盡。