老年人民生問題感知:現狀、分類及影響因素

楊紅燕 郭榮榮 陳鑫

摘要:老年人民生問題感知關系民生幸福、社會和諧與成功老齡化。基于多源數據發現,老年人對7項民生問題嚴重性的主觀感知與客觀現實不完全吻合,存在深層次的影響因素。文章采用潛類別分析探索了難以直接衡量的老年人感知狀況的潛在類別與差異,通過多項Logistic回歸考察了社會信任和信息獲取對感知類別的影響。研究發現:老年人對民生問題嚴重性的感知狀況可分為嚴重型、部分嚴重Ⅰ型和Ⅱ型、不嚴重型4類,分別占比62.5%、18.5%、8.6%、10.4%;社會信任程度越高的老人越容易認為民生問題不嚴重;越依賴從電視中獲取信息的老人越容易認為民生問題嚴重。基于此提出了加強年齡友好型健康支持體系建設,增進老年人社會信任,重塑電視媒體的“積極老齡化”話語體系等建議。

關鍵詞:民生問題感知;社會信任;潛類別分析

中圖分類號:C913.6? ? 文獻標志碼:A? ? 文章編號:1001-862X(2020)06-0121-010

一、引 言

民生問題感知是居民對其享有國家經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態建設成果的主觀評價和心理判斷預期。“民惟邦本,本固邦寧。”解決民生問題、完善民生保障制度是滿足人民群眾美好生活需要的必然要求。2019年末我國60周歲及以上人口已達到25388萬人,占總人口的18.1%。(1)在人口老齡化快速加深與高齡化凸顯的當下,老年人的民生問題感知關系著自身心理健康、家庭和睦和社會穩定,關系著健康老齡化目標的實現。因此,準確把握老年人對社會問題嚴重程度的感知狀況,有利于提高公共服務與老年需求的契合度,促進老年人美好生活需要的滿足。

有學者通過構建主、客觀民生綜合評價指標發現民眾對各項民生服務工作的主觀感知指標與客觀指標存在不一致,居民生計項的客觀評價指數總體情況在不斷變好,但主觀評價得分卻逐漸降低。[1]這種主、客觀反映不一致的現象在老年人身上更為凸顯,在信息化時代,老年人因處于認知功能下降和信息獲取能力有限的不利地位,會影響其對于民生問題的感受和對美好生活的體驗。

現有的民生問題感知相關研究可分為兩類:第一,構建民生評價的測度指標,其中大多數都使用客觀指標體系,如范如國、張宏娟[2],劉雪裴[3]等,研究認為民生客觀評價在文化教育、醫療健康和居民生計三個方面的得分不斷變好,而在生活環境和交通狀況兩個方面得分有所下降。少數研究納入了主觀指標,但缺少結合客觀實際數據進行的綜合評價。第二,對主觀感知狀況進行測量并進一步研究影響主觀感知高低的主要因素,如李煒[4]、麻寶斌[5]等,研究發現公眾對各項民生服務的總體主觀評價基本處于好評區間并呈提升趨勢,尤其對社會保障方面的評價有較大提升,但是,對貧富差距方面的評價多年來一直處于低分段。影響因素既包括城鎮化、教育程度提升、社會保險覆蓋擴大、互聯網普及等社會變遷的宏觀背景,也包括城鄉、收入層級、職業等級等微觀層面。其中針對老年群體民生問題主觀感知的相關研究貫穿于老年心理健康與老年社會認知功能領域,例如老年人的社會認知能力顯著正向影響心理健康,認知能力越好的老人,心理更傾向于積極。[6]影響老年人社會認知的因素包括生物學因素和社會經濟學因素,例如軀體功能狀態和自評健康狀況良好能顯著降低老年人出現社會認知障礙的風險[7];收入增加和參加城鎮職工醫療保險對提高生活滿意度和形成積極的社會評價具有促進作用[8]。

以往的研究存在四點不足:(1)多從社會公眾整體角度探討對民生問題的主觀認知,針對老年群體的研究較少;(2)對感知內容即各類民生問題的選取各不相同,選取的領域單一;(3)缺少對主觀感知與客觀現狀是否一致的相關研究;(4)分類方法局限,僅可衡量老年人的整體感知狀況,未能準確識別老年個體或組別民生問題感知狀況的類別特征,可能導致相關民生政策未能實現靶向施策。

基于此,本研究將對以下問題進行探討:(1)老年群體對環境、貧富差距、就業、教育、住房、醫療、社會保障等七類民生問題嚴重性的感知狀況如何,其主觀評價與客觀現狀是否吻合;(2)根據不同老年人對民生問題嚴重性感知的差異是否可以將老年人區分為不同的類別;(3)影響老年人對民生問題嚴重性感知的類別差異的微觀原因是什么。

二、老年人對民生問題嚴重性的主觀感知

與客觀現狀

社會心態是在一定時期的社會環境和文化影響下形成并不斷發生著變化的對社會變遷的反映,成為影響個體成員行為的模板。[9]作為“社會人”的老年個體所依循的社會價值觀念及其對所處社會環境的認知評價,將構成其追求利益行為的實質性因素,決定其社會選擇和行為模式。近年來,政府采取了增加財政民生支出等措施積極解決民生問題,推進公共服務型政府建設。那么針對政府積極解決民生問題的努力,老年人是否感受到了呢?下文通過老年人民生問題嚴重性感知的微觀數據和財政民生支出的宏觀數據,來對這一問題作直觀的考察。老年人民生問題感知的評價采用中國家庭追蹤調查(China Family Panel Studies,CFPS)2018年數據,問卷中涉及七個感知民生問題嚴重性的題目,即“您認為環境問題/貧富差距問題/就業問題/教育問題/醫療問題/住房問題/社會保障問題在我國的嚴重程度如何”,被調查者從0(不嚴重)到10(非常嚴重)間進行選擇。刪除非老年樣本后,得出7364位老年人對七項民生問題嚴重程度的評價結果。(1)從整體來看,七類問題感知的均值均大于0.6,說明老年人對七類民生問題的整體評價較為消極、趨向嚴重態勢,迫切希望能改變民生困境。(2)從民生發展的不同維度來看,老年人對七項民生問題嚴重性的感知從大到小排序為貧富差距>就業>環境>醫療>教育>住房>社會保障,即對貧富差距問題持最為嚴重的負向評價,反映了老年人對嚴峻的貧富差距現象表現出強烈的憂慮和不滿。其次為就業問題,說明對就業形勢的滿意度較低。再次為對環境問題持負向評價,但感知到的嚴重性略低于就業問題。對醫療問題的評價分值居于中間位置,同時對教育、住房、社會保障問題持較為積極的評價,其中對社會保障工作的認可度和滿意度最高,對教育問題和住房問題嚴重性感知也較為理想。

老年群體對民生問題的感知狀況以實際獲得的公共服務為基礎,是對于客觀公共服務提供狀況的映射。那么,主觀感知與客觀現實是否一致呢?

從客觀指標來看,根據國家統計局數據,2008—2017年我國的基尼系數始終保持在0.4的警戒線水平之上,尤其2008—2010年更是均保持在0.48的高位警戒線上。(1)反映了目前貧富差距急劇分化的客觀現實,該現狀與老年人所感知到的“貧富差距”問題最為嚴重的主觀評價相符。

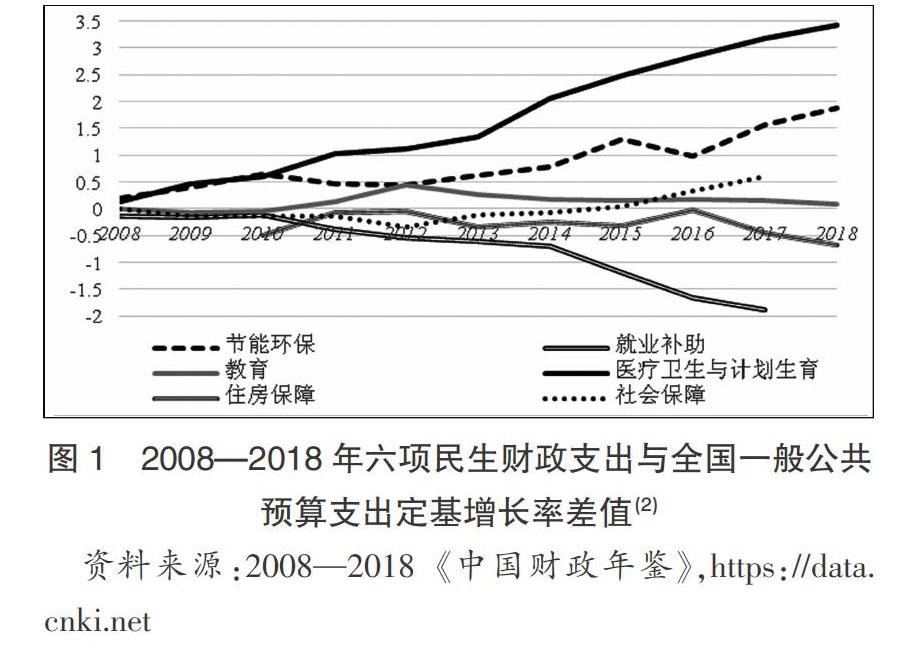

圖1為2008—2018年節能環保、社會保障、就業、教育、醫療衛生、住房保障六項財政支出與全國一般公共預算支出定基增長率的差值變化情況,圖中表明:(1)從財政民生支出增長速度的大小來看,醫療和節能環保支出兩條曲線始終位于0刻度線以上、住房和就業支出兩條曲線始終位于0刻度線以下,說明前兩項的民生財政支出增長速度始終大于一般公共預算支出、后兩項則始終小于一般公共預算支出增長速度,且醫療支出的差值曲線自2010年后始終高于其余五條曲線,說明財政醫療支出增長率超出一般公共預算支出增長率的部分遠遠大于其他五項;就業支出差值曲線自2011年后始終低于其余五條曲線,說明財政就業支出增長率在六項民生財政支出增長率中最小。(2)從增長速度的變化趨勢來看,醫療支出的差值曲線變化幅度最大,呈加速上升態勢并居于首位;其次為環保支出曲線,呈波動上升態勢居第二位;社會保障支出差值曲線自2015年起位于0刻度線以上、呈穩步上升態勢達到第三位,說明該項財政支出的增長率不斷提高。

綜合來看,財政各類別支出的客觀現狀與老年人對于各類別的主觀感受存在差異:老年人對住房問題持較為積極的正向評價,但該項財政支出的增長速度并不快,始終小于一般公共預算支出的增長速率;老年人感知到問題嚴重性最低的是社會保障,而非6大民生財政支出中增長速度最快和變動幅度最大的醫療支出。同時,主客觀指標間也存在一致性:老年人認為教育和社會保障問題的嚴重性較小,與該兩項財政支出增長率自2015年后始終大于一般公共預算支出增長速率的現狀相符;老年人對就業形勢評價較低,也與該項支出增長率在6項民生財政增長率中最小的現狀相符。

綜上,老年人對7項民生問題嚴重性的主觀感知現狀與客觀現實有吻合之處,但也存在不一致狀況。基尼系數反映的過高收入差距與“貧富差距問題”最為嚴重的主觀評價基本相符;而財政各類別支出與全國一般公共預算支出定基增長率差值反映的客觀現實與主觀感知結果間存在差異,且在同一個客觀指標下,認為該民生問題嚴重與不嚴重的老年人數之間相差很大。即客觀條件并非決定主觀感知的唯一要素,還有其他更深層次的原因需要探究。

三、研究設計

老年人對于民生問題的主觀感受既受到客觀現實的影響,也與老年人自身特質密切相關。因此,本文接下來將采用微觀數據,深入老年群體內部探討老年人對于民生問題感知的差異,在此基礎上探討主觀感受與客觀現實不相符的深層次根源。

(一)研究方法

本研究共使用兩種計量方法。首先,由于老年人對于民生問題的感知具有較強的主觀性,屬于難以直接測量的潛變量,所以需要通過可以直接測量的顯變量(上述7個民生問題變量)來綜合測量。此外,由于老年群體對民生問題嚴重性評價的標準不同,感知狀況具有水平和結構上的差異,使得相同得分的主觀評價可能在不同老年人之間不具備可比性:樂觀的老人傾向于低估問題嚴重性,悲觀的老人傾向于高估問題嚴重性。為更好地解決以上問題,采用潛在類別分析(Latent Class Analysis,LCA)對老年人民生問題感知差異進行分類。LCA是一種對異質性樣本用概率來分類的方法,通過間斷的潛在類別變量來解釋外顯變量(在本文中就是7個民生問題變量)間的關聯。其基本假設是,多個外顯變量各種反應的概率分布可以由少數互斥的潛在類別來解釋,每種潛在類別對各外顯變量的反應概率都有特定的模式或特征向量。[10]LCA充分考慮到了測量樣本間結構上的差異,能夠保證劃分出來的各類之間差異最大而類別內部差異最小,同時也不再要求外顯變量和潛在變量都為連續變量。即老年人個體間的民生問題感知差異觀測值并不是或不僅僅是量的差異,也可能是群體之間質的差異。

其次,使用多項式Logistic回歸模型(Multinomial Logistic Model)探討影響老年人對民生問題嚴重性的感知狀況呈現不同類別的主要因素。將上述潛類別分析的分類結果作為被解釋變量,社會信任和信息獲取作為核心解釋變量,人口學特征和精神面貌作為控制變量,構建多項式Logistic回歸來分析老年人感知狀況存在差異的原因。

(二)多項式Logistic回歸的理論基礎與研究假設

1.社會信任

社會信任是社會最重要的綜合力量之一,是減少社會交往復雜性的簡化機制(Luhmann,1979);是社會運作的潤滑劑,是民主社會良性運作不可或缺的因素(Eric M.Uslander,2002)。吉登斯綜合運用心理學、哲學、社會學等學科全面構建了系統的信任理論,探討了現代“風險社會”條件下信任的起源、本質、類型及功能[11]:他認為信任起源于人類個體的“本體性安全”需求,這種基本信任以一種本質的方式與時空的人際組織相聯結,以滿足安全感這樣一種人類普遍的心理需求。社會信任的本質則是對他人或系統之可依賴性所持有的信心,并據此確定了將信任劃分為“人對人的信任”和“人對系統的信任”兩種類型,前者建立在對他人的道德品質信賴的基礎上,后者建立在對系統原則正確性的信賴基礎上,此處的系統指社會關系從屬的規則系統或制度系統。隨著高級現代性的風險時代的到來,信任則是社會團結之本源、社會秩序擴展之基礎,即積極或主動的社會信任意味著一種能動性政治,能夠增加社會關系的“透明度”,從而造就新式的社會團結;同時信任與風險緊緊地相互捆綁在一起,信任關系能夠解決由于時空限制帶來的社會秩序問題。因此,社會信任是影響個體生活的重要因素,個體對客觀事物的評判易受對他人和對系統信任度的左右。

綜上,基于吉登斯社會信任理論提出假設H1:老年人對他人、對系統的信任度影響其對民生問題嚴重性的感知狀況,社會信任度越高的老人認為民生問題不嚴重的可能性越大。

2.電視信息獲取

電視媒介為老年人提供了一種準社會交往、想象的社會參與感與心理的慰藉,而電視的老齡化話語也會影響老人的自我認知及社會認知。[12]伯格納提出的“涵化理論”對電視等大眾媒介生產和傳輸意識形態的過程進行了研究,認為電視成為大量觀眾的主宰信息源,其主要功能是社會控制以及維持社會現狀。該理論的中心內容為:電視觀眾形成的有關社會現實的觀念更接近于電視所表述的符號現實,而非客觀現實;這種傾向在收看電視時間多的人中間要比收看電視時間較少的人中間更為明顯。[13]換句話說,大眾媒介提示的符號現實對于人們認識和理解現實世界發揮著巨大影響,由于大眾傳媒的某種傾向性,經常觀看電視的人傾向認同在電視節目中看到的對現實世界的歪曲描繪。[14]與年輕人的流動特征不同,電視的客廳文化屬性契合老人對閑暇時間的分配訴求。電視因其使用門檻低、聲畫統一的特點,仍然是我國第一大媒體且使用群體日漸“老齡化”。然而目前媒介場域存在的“老齡化風險話語”不利于形成老年人對自我和社會的積極認知。老年群體由于其低行動力、低消費力和低社會價值,導致了在電視上的低能見度,且形象常被標簽化和污名化為丑陋、生病、失敗和不快樂。老年人接觸到此類信息越多,越易受所傳播內容和思想的影響,使其形成對社會的負向主觀認知。

綜上,基于伯格納涵化理論提出假設H2:目前“輕老重青”的大眾媒體信息服務取向和老齡化風險的媒介話語強化了老年人衰弱、無能的刻板印象,在該氛圍下,老年人對社會的主觀認知與客觀現實間會產生很大的偏離,越依賴從電視中獲取信息的老人,越易產生負向的社會認知評價。

(三)數據與變量

本研究使用的數據源自中國家庭追蹤調查(China Family Panel Studies,CFPS)。CFPS旨在反映中國的經濟發展和社會變遷狀況,樣本覆蓋25個省/市/自治區,調查對象包含樣本家戶中的全部家庭成員。調查于2010年正式開展,每兩年調查一次,本文選取2018年的家庭和成人數據庫,剔除回答不完整的樣本,保留年齡在60歲及以上老年人的相關數據。最終獲得7364個有效樣本,平均年齡為67.8歲。

1.潛類別分析中老年人民生問題感知顯變量的描述性統計

如前所述,老年人對于民生問題感知的類別是潛類別變量,難以直接衡量,此處用7個民生問題顯變量來進行衡量。老年人對民生問題感知顯變量的描述性統計如表1所示。

2.多項式Logistic回歸的變量

被解釋變量為“老年人對民生問題嚴重性感知狀況的類別”,該變量由潛分類分析的結果得到。

核心解釋變量有兩個,其一為社會信任。根據理論基礎中“社會信任”的本質及類型,將社會信任變量拆解為“對他人的信任”和“對系統的信任”。因吉登斯社會信任理論中提及的“系統”是抽象的規則系統概念,本文所要探討的是老年人對各項民生工作的感知狀況,而公民對于政府機構的信任度是相信其能夠在多大程度上進行令人滿意運作的一個指標[15],因此使用問卷中“對本地政府官員信任度”測量對系統的信任度、使用“喜歡信任還是懷疑別人”測量對他人的信任度。其二為電視信息獲取,用問卷中“電視對您獲取信息的重要性”進行測量。

同時根據麻寶斌[16]、岳經綸[17]、李路路[18]等的研究,將性別、戶籍狀況、是否是黨員、受教育水平、有無配偶、在本地社會地位等人口學特征和自評健康狀況、對生活滿意度等精神面貌因素作為控制變量。變量的描述性統計如表2所示。

四、LCA及多項式Logistic回歸分析結果

(一)潛分類結果

潛在類別數量的確定需要綜合考慮其模型的擬合值指標和熵值(Entropy)。表3展示了利用潛類別分析擬合的2~7個類別的模型統計量。Nylund等人建議優先考慮BIC的值[19],同時熵值表示模型分類正確率與錯誤率的差異,其指標越大表示分類正確率越高。統計結果顯示4類、5類相對較好,但5類中其中某個分類比例過小且熵值小于4類,因此將老年人民生感知類別分為四種模式最為合適。

LCA的估計結果包括潛類別概率參數和條件概率參數:前者指各類別人數占全體老人的比例;后者指各類別組內個體在測量問題上選1的概率,條件概率越大代表老人認為此類民生問題越嚴重。表4和圖2分別為老年人對民生問題感知狀況四類別模型的潛類別概率和條件概率表與折線圖。

如圖2、表4,第一類為“問題感知嚴重型”,7個問題的觀測值皆最高,即認為民生問題比較嚴重。第四類與之相反,為“問題感知不嚴重型”,在7個問題上的觀測值皆最低,即認為民生問題的嚴重程度處于較低水平。中間兩類群體觀測值曲線存在交疊,“問題感知部分嚴重Ⅰ型”的條件概率曲線在教育、醫療、住房、社會保障四項問題的觀測值均低于Ⅱ型,說明Ⅰ型群體內部選擇該四類民生問題較為嚴重(選1)的概率小于Ⅱ型,即Ⅰ型老年人對該四類民生問題的正向評價高于Ⅱ型;同時“問題感知部分嚴重Ⅱ型”的觀測值曲線在貧富差距、環境、就業三項的分值均低于Ⅰ型,即Ⅱ型老年人所感知到的此三類民生問題的嚴重性低于Ⅰ型。

從潛類別概率分布來看,第一類群體占比最高達62.5%,即超半數調查對象認為七項民生問題在我國均較為嚴重,民生領域積累較多欠賬;中間兩類群體占比27.1%,Ⅰ型占比18.5%、Ⅱ型占比8.6%;第四類群體占比居于次低為10.4%,說明感知民生問題嚴重程度較輕的群體僅為一成。

從條件概率來看,首先,第一、二、四類群體內部均在“貧富差距”項上出現了選擇“較為嚴重”的最高概率,且在“社會保障”項的概率較低。同時根據潛類別概率,該三類群體占比總和達91.4%,說明九成老年人認為貧富差距在我國最為嚴重,而社會保障問題的嚴重性較輕微。該結果與李煒基于CSS2006—2017數據通過分析社會公平感結構與變動趨勢的研究結論一致:民眾對經濟公平的評估最低、對社會保障待遇的評估始終處于上升態勢。其次,第三類“問題感知部分嚴重Ⅱ型”群體的觀測值曲線在“醫療”項出現了最高點,即該群體內部認為醫療問題的嚴重程度遠遠超過了其他問題。再次,“問題感知不嚴重型”群體在“教育”項選擇“較為嚴重”的概率最低,說明此類群體內部認為教育問題在我國的嚴重性最小。

(二)回歸結果:社會信任與電視信息獲取的影響

為精確篩選哪些因素影響了老年人對民生問題嚴重性的感知類別,以及影響效果如何,需在潛類別模型的基礎上進行多項式回歸分析。首先將上文所述人口學特征和精神面貌兩類控制變量逐一進行卡方檢驗或者單變量回歸;其次以控制變量為基礎,將潛分類的四個類別結果作為被解釋變量、社會信任和電視信息獲取作為核心解釋變量進行多項式回歸,并以“問題感知嚴重”型群體作為參照組,設“問題感知嚴重型”=0、“問題感知部分嚴重Ⅰ型”=1、“問題感知部分嚴重Ⅱ型”=2、“問題感知不嚴重型”=3。回歸結果見表5。

回歸結果發現:1.社會信任顯著正向影響老年人對民生問題嚴重性的感知狀況,社會信任程度越高的老人越容易呈現出民生問題較不嚴重的感知狀況,驗證了H1假設。從兩個測量指標來看:(1)對他人信任度較高的老人對民生問題的感知狀況呈現“問題不嚴重型”的可能性是“問題感知嚴重型”群體的1.528倍。對此的解釋是,對他人信任度的提高有利于緩解社會交往壓力,進而提升社交安全感和主觀幸福感,同時促使其在人際交往的互動中獲取信息資源和提高認知能力,因此對他人信任程度越高的老人越能產生對民生問題的積極評價。該結果與王磊[20]、張文宏[21]、詹婧[22]等的研究結論如出一轍,即信任他人對老年人的社會認知和主觀幸福感有顯著的正效應。(2)對本地政府官員信任度較高的老人對民生問題的感知狀況呈現“問題不嚴重型”的可能性是“問題感知嚴重型”群體的1.489倍,對此的解釋是,政府信任是公眾對政府能夠代表他們利益的一種心理期待[23],老人對政府的高信任度說明其信任政府能夠代表自身利益并成為與政府之間互動的潤滑劑,進而促使其對政府績效作出積極評價。該結論與祁玲玲[24]、劉明明[25]等的研究發現相吻合,即提高對政府的信任有利于形成對各項民生工作的高認同感和幸福感。

2.電視信息獲取顯著負向影響老年人對民生問題的感知狀況,認為電視對獲取信息更重要的老人越容易感知到民生問題較為嚴重,驗證了H2假設。從測量指標來看,認為從電視獲取信息比較重要的老人對民生問題的感知狀況呈現“問題不嚴重型”的可能性是“問題感知嚴重型”群體的0.682倍,將其解釋為,越依賴從電視中獲取信息的老人越有可能通過電視構造的環境來了解周圍的社會,因而更容易受到“電視世界”的影響。在當下青年文化、流行文化和消費文化主導的媒介市場環境中,電視對老年人負面形象的建構與老齡化風險的話語形塑使其淪為低能見度的群體,不利于形成老年人對社會民生問題的積極認知。該結果與Eriksson-Backa K[26]、李菲[27]等的研究存在異曲同工之處,即老年群體對信息的環境空間及手段的需求,會影響其對信息的評估、理解并利用這些信息對客觀事物作出主觀判斷的能力。

3.控制變量中,男性、農業戶籍、低受教育水平、自評健康狀況良好、對生活滿意度較高的群體呈現“問題嚴重程度較輕”型感知狀況的可能性更高,這與王阿妮[28]、崔紅志[29]、徐鵬[30]等的研究結果相符。

(三)穩健性檢驗

為確保回歸結果的可信度,采取替換指標的方法對回歸結果進行穩健性檢驗。通過使用與社會信任及信息獲取的三個測量指標內容相似度較高的指標進行替換,“喜歡信任還是懷疑別人”被替換為“對陌生人信任度”、“對本地政府官員信任度”被替換為“對本縣市政府評價”、“電視獲取信息重要性”被替換為“廣播獲取信息重要性”并再次放入回歸模型。穩健性檢驗結果顯示(3),原指標替換后,老年人民生感知分類的估計系數雖然大小有些變化,但是符號與顯著性基本保持不變。因此,可以說明上文潛分類結果與影響因素之間的關系是穩健的。

(四)差異性分析

為了考察不同老年人對于民生問題感知狀況類別及影響因素的差異性,下文區分不同戶籍、不同社會地位及不同性別,對于社會信任和電視信息獲取因素對老年人民生問題感知狀況的影響的差異性進行了回歸分析,結果顯示(3):

1.對本地政府官員的信任度在影響農村和非農老年人民生問題感知狀況方面存在差異:對本地政府官員信任度高的非農老人出現“問題感知不嚴重型”狀況的可能性更高,是“問題感知嚴重型”的1.897倍,而農村老人則為1.351倍,即相比于農村老人,對本地政府官員信任度越高的非農老人越有可能感知到民生問題不嚴重。

2.對他人的信任度在影響不同社會地位老年人民生問題感知狀況的表現上存在差異:社會地位較低時,對他人信任度高的老人出現“問題感知不嚴重型”狀況的可能性更高,是“問題感知嚴重型”的1.578倍,而社會地位較高時相應數據為1.499倍。即信任他人對產生正向民生問題評價的促進作用在社會地位低的老人身上更為明顯。

3.社會信任兩項指標和電視信息獲取在影響不同性別老年人民生問題感知狀況的表現上存在差異:對他人信任度高的男性老人出現“問題感知不嚴重型”狀況的可能性更高,是“問題感知嚴重型”的1.717倍,而女性老人則為1.350倍;對本地政府官員信任度越高的男性老人出現“問題感知不嚴重型”狀況的可能性更高,是“問題感知嚴重型”的1.612倍,而女性老人則為1.343倍;從電視中獲取信息越多的女性老人越容易認為民生問題較為嚴重,呈現出“問題感知不嚴重型”狀況的可能性是“問題感知嚴重型”的0.577倍,而男性老人則為0.817倍。

五、總 結

準確把握老年人對社會問題嚴重程度的感知狀況,有利于形成合理的老年群體公共服務感知績效評估模式,以提高公共服務與老年需求的契合度,促進民生保障制度的完善與積極老齡化目標的實現。本文利用財政民生支出數據和CFPS2018調查的微觀數據,運用潛類別分析和多項式Logistic回歸方法對老年人民生問題嚴重性的感知狀況類別及影響因素進行了深入分析,主要的發現有:

第一,老年人對七項民生問題嚴重性的主觀感知結果與客觀現實不完全吻合。問題感知按嚴重性從大到小排序的結果為貧富差距>就業>環境>醫療>教育>住房>社會保障,基尼系數反映的過高收入差距與老年人所感知到“貧富差距問題”最為嚴重的結果相符;然而,財政各類別支出與全國一般公共預算總支出定基增長率差值反映的客觀現實與主觀感知間存在差異。例如老年人感知到問題嚴重性最低的是社會保障,而非六大民生財政支出中增長速度最快和變動幅度最大的醫療支出,且在同一客觀指標下,認為該民生問題嚴重與不嚴重的老人人數之間相差很大。即客觀條件并非決定主觀感受的唯一要素。

第二,老年人對七類民生問題嚴重性的感知狀況存在系統的類別差異。從潛類別概率來看,可將老年人對民生問題的感知狀況分為四類:問題感知嚴重型、問題感知部分嚴重Ⅰ型、問題感知部分嚴重Ⅱ型、問題感知不嚴重型,分別占比62.5%、18.5%、8.6%、10.4%。這反映了超六成老人對民生事業的評價較為消極,迫切希望能改變民生困境,說明老年人對民生問題嚴重程度的感知狀況整體呈較為嚴重態勢;僅有一成群體感知到民生問題嚴重程度較輕;中間兩類矛盾型群體占比約四分之一,重點關注其評價較低的領域將有利于把握促使該類型老人轉向問題感知不嚴重型的因素。

第三,從潛分類的條件概率來看,首先,第一、二、四類群體內部均在“貧富差距”項上出現了選擇“較為嚴重”的最高概率,且在“社會保障”項的概率較低。這體現了在七項民生領域中,絕大多數老年群體對貧富差距問題和社會保障問題給予重點關注和較高敏感度,并對前者呈現出的問題持有高度擔憂和消極態度,對后者的發展現狀持有高度贊同和積極態度。其次,“問題感知部分嚴重Ⅱ型”群體的條件概率曲線在“醫療”項出現了最高點,即該群體認為醫療問題最為嚴重;占比超六成的第一類“民生問題感知嚴重型”群體的條件概率曲線在此項出現了次高點,說明該群體認為醫療問題比較嚴重。再次,“問題感知不嚴重型”群體在“教育”項選擇“較為嚴重”的概率最低,說明此類群體對教育工作的認可度最高。

第四,社會信任和電視信息獲取因素顯著影響老年人對民生問題嚴重性的感知狀況,前者呈顯著正向影響,對他人和對政府信任度越高的老人越有可能呈現出民生問題不嚴重的感知狀況;后者呈顯著負向影響,在目前“輕老重青”的大眾媒體信息服務取向和老齡化風險的媒介話語氛圍下,越依賴從電視中獲取信息的老人越容易認為民生問題較為嚴重。同時該兩項因素對老年人民生問題的感知類別在不同戶籍、社會地位、性別方面存在差異。基于此本文提出如下建議:

第一,針對超六成老年人認為民生問題較為嚴重的整體感知現狀,應高度重視老年人在貧富差距問題上普遍達成的嚴重性最高的消極評價。全面認識貧富差距,通過完善收入分配制度提高中等收入人口比重,進而縮小社會整體的收入差距。同時多措并舉提升老年人的生活保障水平,既要通過劃轉國有資本等措施增加社保基金籌資來源,提高養老金給付水平;也要完善社會化養老服務體系,并宣傳孝老、敬老文化,通過鼓勵靈活工作時間,給予家庭照護者現金補貼、照護假、喘息假等家庭主義政策支持家庭養老服務。[31]

第二,針對老年人對醫療問題嚴重性的主觀感知結果與客觀現實不相吻合的現狀,應深入推進醫療衛生體制改革、促進醫療服務均等化,如加強公共衛生體系建設,提高基本醫療服務水平,嚴格藥品監管等。同時加強年齡友好型健康支持體系建設,如推進全生命周期的健康促進與健康教育,建立綜合、連續的老年健康服務體系,構建覆蓋城鄉的老年人社會心理服務體系,完善長期照護服務體系等。

第三,針對潛分類結果顯示的中間兩類矛盾型群體占比和達27.1%的現狀,應重點關注其評價較低的領域將有利于把握促使該老人轉向問題感知不嚴重型的因素。占比居第二位的“問題感知部分嚴重Ⅰ型”群體對環境、就業問題的評價較為消極,“問題感知部分嚴重Ⅱ型”群體則感知到住房問題較為嚴重。應提高生態環境治理成效,突出依法、科學、精準治污,壯大節能環保產業,實施重要生態系統保護和修復重大工程,促進生態文明建設;全面強化就業優先政策,努力穩定現有就業、積極增加新的就業、促進失業人員再就業,加強對重點行業和重點群體就業支持;堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,促進房地產市場平穩健康發展,增加保障房建設規模,讓城市更宜業宜居。

第四,增進老年人社會信任。建立和完善社會的信任機制,累積信任合作的現代意識、形成互信的氛圍,鼓勵企業、社會公益組織、專業志愿者團體深入社區為老年人提供法律、醫療、資金等方面的援助,有效滿足老年人的相關需求;在城鄉社區定期組織開展鄰里文化節,增進老年人與街坊鄰里的溝通交流,從而有效增進老年人對社會的信任感;構建老年人對政府的信任關系,建立和不斷完善組織化的政治參與方式、增強政治透明度、拓展公民社會組織參與公共治理的途徑,以增強對各項民生政策的認同感。

第五,重塑電視媒體的“積極老齡化”話語體系。電視節目能夠為老人提供虛擬在場的社會參與感,維持并強化老人的社會意識,電視的老齡話語應逐漸從“老齡化風險話語”向“積極老齡化話語”轉變。通過塑造“老年英雄型”“學習型”“活力型”老人形象,鼓勵老人無懼年齡、豐富自我,參與并融入社會,有利于其形成正面、積極、肯定的社會認知,最終提高老年人的生命質量。

注釋:

(1)數據來源于中國統計局,http://www.stats.gov.cn/。

(2)定基增長率的計算均以2007年為基期。

(3)受篇幅所限,穩健性檢驗、差異性分析結果未能展示,如讀者需要可向作者索取。

參考文獻:

[1]劉揚,劉澤琴,趙春雨.民生感知的測度:理論模型與實證分析[J].經濟學動態,2010,(9):35-41.

[2]范如國,張宏娟.民生指數評價的理論模型及實證[J].統計與決策,2013,(6):4-7.

[3]劉雪裴.北京市民生綜合評價指數編制研究[D].首都經濟貿易大學,2017.

[4]李煒.社會公平感:結構與變動趨勢(2006—2017年)[J].華中科技大學學報(社會科學版),2019,(6):110-121.

[5]麻寶斌,錢花花,杜平.公平優先于公正——中國民眾社會公平認知狀況的實證分析[J].吉林大學社會科學學報,2016,(2):72-81.

[6]楊紅燕,陳鑫,宛林,李凡婕.老年人心理健康的潛在類別與影響因素[J].社會保障研究,2020,(2):20-28.

[7]楊磊,孟兆敏.老年人無用感與認知功能障礙風險的關系研究[J].人口與發展,2019,(2):50-56.

[8]亓壽偉,周少甫.收入、健康與醫療保險對老年人幸福感的影響[J].公共管理學報,2010,(1):100-107,127-128.

[9]王俊秀.社會心態:轉型社會的社會心理研究[J].社會學研究,2014,(1):104-124,244.

[10]王夢成,畢向陽.潛變量建模與Mplus應用.進階篇[M].重慶:重慶大學出版社,2018.

[11]董才生.論吉登斯的信任理論[J].學習與探索,2010,(5):64-67.

[12]郭小平,秦藝軒.“積極老齡化”的電視話語:新社會風險、可見性與老人形象建構[J].中國新聞傳播研究,2019,(4):126-137.

[13]郭中實.涵化理論:電視世界真的影響深遠嗎?[J].新聞與傳播研究,1997,(2):58-64+95.

[14]徐翔.“涵化”理論及其在效果研究應用中的主要矛盾[J].西南民族大學學報(人文社科版),2010,(3):116-120.

[15]祁玲玲,賴靜萍.政府行為、政治信任與主觀幸福感[J].學術研究,2013,(7):52-58.

[16]麻寶斌,杜平.中國民眾醫療衛生政策的公平感受分析[J].社會科學輯刊,2016,(1):82-88.

[17]岳經綸,張虎平.收入不平等感知、預期與幸福感——基于2017年廣東省福利態度調查數據的實證研究[J].公共行政評論,2018,(3):100-119+211-212.

[18]李路路,唐麗娜,秦廣強.“患不均,更患不公”——轉型期的“公平感”與“沖突感”[J].中國人民大學學報,2012,(4):80-90.

[19]Nylund,K.L.,Asparouhov,T.,& Muthén,B.O.Deciding on the Number of Classes in Latent Class Analysis and Growth Mixture Modeling:A Monte carlo Simulation Study.Structural Equation Modeling,2007,(4):535-569.

[20]王磊.老年人的信任與幸福感[J].人口與發展,2019,(4):78-86.

[21]張文宏,于宜民.社會網絡、社會地位、社會信任對居民心理健康的影響[J].福建師范大學學報(哲學社會科學版),2020,(2):100-111,170.

[22]詹婧,趙越.身體健康狀況、社區社會資本與單位制社區老年人主觀幸福感[J].人口與經濟,2018,(3):67-80.

[23]姜曉秋,陳德權.公共管理視角下政府信任及其理論探究[J].社會科學輯刊,2006,(4):41-44.

[24]祁玲玲,賴靜萍.政府行為、政治信任與主觀幸福感[J].學術研究,2013,(7):52-58.

[25]劉明明.社會信任對公眾主觀幸福感的影響研究[J].學習與實踐,2016,(1):87-97.

[26]Eriksson-Backa K.Elderly Poople,Health Information,and Libraries:a Small-scale Study on Seniors in a Language Minority.Libri:International Journal Of Libraries & Information Services[J].June 2010,(2):181-194.

[27]李菲.城市老年人信息需求與服務保障研究[D].華中師范大學,2015.

[28]王阿妮,趙廣川.老年主觀幸福感及其差異的影響因素分析[J].統計與決策,2019,(12):99-102.

[29]崔紅志.農村老年人主觀幸福感影響因素分析——基于全國8省(區)農戶問卷調查數據[J].中國農村經濟,2015,(4):72-80.

[30]徐鵬,周長城.我國老年人主觀幸福感的影響因素研究——基于Anderson健康行為模型的實證分析[J].社會保障研究,2014,(2):43-52.

[31]楊紅燕.去商品化與去家庭化:老年照護服務體制的國際比較——以歐洲14個典型國家為例[J].江淮論壇,2019,(2):143-150+181+193.

[32]陽義南,肖建華.參保職工真的都反對延遲退休嗎?——來自潛分類模型的經驗證據[J].保險研究,2018,(11):107-116.

[33]Tang ST,Wen FH,Liu LN,et al.A Decade of Changes in Family Caregivers Preferences for Life-sustaining Treatments for Terminally Ill Cancer Patients at End of Life in the Context of a Family-oriented Society.J Pain Symptom Manage.2016,(5):907-915.

(責任編輯 焦德武)