道德直覺與網絡助人行為:道德情緒、道德推理的中介作用

吳 鵬 張 琪 徐碧波

(湖北大學教育學院心理學系,武漢 430062)

1 問題提出

當代人的日常生活已經離不開網絡,我們通過網絡學習知識、完成工作、休閑娛樂、交友、購買商品等。網絡極大地影響了我們的日常生活,其自身的特點(匿名性、間接性)帶來了某些消極問題,如垃圾信息、網絡詐騙、網絡暴力等。同時,網絡也會頻繁出現一些求助信息 (Sproull,Conley, & Moon,2005)。比如,陌生人發送的求助郵件,某眾籌平臺發布募捐信息,某個網絡社區貼出的求助信息等。相比于探討網絡消極問題的大量研究,只有少數學者探究了網絡助人行為的影響因素。而每年我國網民規模都在急速增長,網絡助人行為已經成為大眾網上生活的重要組成。因此,有必要深入探討影響機制以增加網絡助人行為。

助人行為是指給他人帶來利益或福祉的行為,研究者首先從道德心理學的視角研究探討了助人行為。當前的道德心理學家普遍認可Greene等人提出的道德雙加工模型和Leffel的道德動機社會直覺模型,這兩個模型都認為道德直覺、道德情緒與道德推理是助人行為的重要影響因素。而它們的分歧在于道德情緒是否可以直接影響助人行為(吳鵬,范晶,劉華山,2017),道德動機社會直覺模型認為道德推理完全中介道德情緒與助人行為的關系,道德雙加工模型則認為道德推理部分中介道德情緒與助人行為的關系。此外,Haidt的社會直覺模型認為道德直覺可以直接影響助人行為,而道德雙加工模型與道德動機社會直覺模型都沒有明確指出這一關系。

此后,研究者開展了一系列研究驗證道德直覺、道德情緒、道德推理與助人行為的關系。道德直覺即一種立即呈現的道德判斷,不包括任何有意識地逐步搜尋、權衡證據,進而導出一個結論的加工(Haidt,2001;徐平,遲毓凱,2007)。有學者指出道德直覺可能是道德情境中最先產生的心理過程,它會影響后續的各種道德心理和道德行為。大量研究結果已經證實了這種影響,如道德直覺可以顯著地影響個體的內疚體驗、道德判斷、行為決策(Federico, Ekstrom, Tagar, & Williams, 2016; Hofmann & Baumert, 2010; Ward & King, 2017)。

道德情緒是指與社會或他人的利益或幸福有關聯的情緒 (Tangney, Stuewig, & Mashek, 2007),它是個體依據一定的道德標準評價自己或他人的行為和思想時所產生的一種情緒體驗。道德心理學理論都認為道德情緒會影響道德推理,研究者通過問卷、實驗方法也發現道德情緒與道德推理存在密切關聯(Malti et al., 2016; Ongley, Nola, & Malti,2014; Paciello, Fida, Cerniglia, Tramontano, &Cole,2013)。此外,大量研究發現內疚、同情情緒與助人行為存在顯著正相關 (Lee,Winterich,&Ross, 2014; Malti et al., 2016; Ongley et al.,2014; Sze, Gyurak, Goodkind, & Levenson,2012; 吳鵬等, 2017)。

道德推理側重于推理與分析,關注道德現象背后的理由與解釋(吳鵬,劉華山,2014)。道德雙加工模型和道德動機社會直覺模型都認為道德推理與助人行為有關,一些研究者也確實發現道德推理與助人行為之間存在較為穩定的關聯(Eisenberg,Hofer, Sulik, & Liew, 2014; Malti et al., 2016;Ongley et al., 2014)。

近幾年來,助人行為的研究擴展到網絡環境中,研究者開始關注網絡助人行為。但目前學者們只探討了情緒與網絡助人行為的關系 (吳鵬等,2017),還未涉及直覺與推理。綜合以往相關研究,可以發現存在以下問題:(1)道德心理學家更多探討道德情緒與道德推理的作用,涉及道德直覺的研究還很少。在少量涉及道德直覺的研究中,學者們主要采用問卷法進行測量,未能準確評估個體的道德直覺水平。(2)以往的研究沒有整體探討道德直覺、道德情緒、道德推理與助人行為的關系。目前的道德心理學理論及模型都認為直覺、情緒與推理可以共同影響道德行為,但這一影響的機制尚不清晰。(3)結合道德心理學理論來探討網絡助人行為的研究還不過十幾年,相關研究成果還不多。基于上述研究不足及吳鵬等 (2017)探討道德推理和道德情緒雙作用的基礎,本研究擬結合實驗法與測驗法收集數據,通過結構方程建模進一步探究網絡助人行為的共同影響機制。根據社會動機直覺模型和道德雙加工模型,道德直覺可以通過道德情緒來影響網絡助人行為,而道德情緒又可以通過道德推理影響網絡助人行為。此外,道德直覺還可以直接影響道德行為。同時參考以往相關研究的結果,我們提出假設模型,見圖1。

2 預實驗 道德直覺實驗材料的有效性

2.1 研究方法

2.1.1 研究對象

沒有學習過梵文的大學本科生30名 (18~22歲),均自愿參加,實驗結束得到心理學課平時成績和禮品。其中,男生8名,女生22名。

2.1.2 實驗材料

聯系采用情感錯誤歸因程序(AMP)研究道德直覺的Hofmann和Baumert,獲得他們在實驗中使用的圖片材料(Hofmann & Baumert, 2010)。此外,在網絡中搜索道德類圖片。然后,請兩位心理學研究生選出15幅能反映道德的和15幅能反映不道德的圖片。最后,在15幅圖片中各挑選出10幅最能反映道德的和10幅最能反映不道德的圖片。國外研究者采用漢字作為判斷圖片,本研究采用國內學者推薦的梵文字母 (Hofmann& Baumert,2010;任娜,佐斌,2012)。通過圖形編輯軟件進行修改,使梵文圖片和道德圖片的大小比例相同、清晰度一致。

2.1.3 實驗過程

被試到實驗室后,讓其獨立坐在一臺計算機前。實驗助手告訴被試,整個實驗由兩部分組成。一是對圖片內容進行“是否道德”的評定,另一部分是對梵文字母進行“是否感到愉悅和興奮”的評定。正式評定過程中,被試需要對49幅梵文字母圖片的愉悅度和興奮度分別進行5點等級評定 (1表示令人厭惡或不興奮,5表示令人愉悅或興奮),也要對20幅道德相關圖片 (10幅道德的圖片和10幅不道德的圖片)進行道德程度的評判(1-5,不道德——道德)。通過計算機呈現道德類圖片和字母圖片,被試馬上進行評定。

2.2 結果與分析

采用配對樣本t檢驗,分析道德圖片在道德程度上的差異及梵文字母在愉悅性和興奮性上的差異。結果表明在道德程度的評定上,道德圖片(4.84±0.14) 與不道德圖片 (1.10±0.11) 有顯著差異,t=110.76,p<0.001,被試認為我們選取的道德圖片反映了道德的內容,而不道德圖片則反映了不道德的內容。興奮度的評定結果表明,被試在全部49個梵文的興奮性評定上都是1,即不興奮,這49個梵文字母不會帶來任何興奮性。愉悅度的評定結果表明,被試在全部49個梵文的愉悅評定上都是3。由于梵文字母愉悅度是采用5點等級評定,1表示令人厭惡,5表示令人愉悅。因此,3表示既不會帶來愉悅,也不會帶來厭惡,即這49個梵文字母不會產生任何情感反應。綜合來看,這些材料達到AMP程序的要求,可以用來作為測量道德直覺的實驗材料。

3 正式實驗 道德直覺與網絡助人行為的關系:道德情緒、道德推理的中介

3.1 研究方法

3.1.1 研究對象

招募本科生236名 (18~22歲),其中男生80名,女生156名,均自愿參加實驗。刪除無效數據后,有效被試為226名,其中男生78名,女生148名。

3.1.2 研究工具

使用AMP程序測試被試的道德直覺。采用吳鵬等人(2017)已經評定過的三個情緒小短片來啟動情緒(中性、內疚或同情)。通過Lai等學者修訂的中文版親社會推理客觀測試(PROM)來測查被試的道德推 理 (Carlo, Eisenberg, & Knight, 1992; Lai,Siu,Chan,& Shek,2012)。中文版PROM由5個日常生活事件(獻血、欺負、意外、游泳和洪水)組成,每個事件中被試需要做出1個行為選擇,然后評定與這個選擇有關的6個理由的重要程度,計算加權總分表示道德推理。采用求助郵件范式來測試被試的網絡助人行為(Meier, Moeller, Riemer-Peltz, &Robinson,2012;吳鵬等,2017;張曉賢,桑標,2012),通過電子郵件發送主題為求助的郵件,請求被試自愿填寫網絡問卷 (共三份問卷,每份問卷各20道題),以幫助某位碩士研究生完成畢業研究設計,以實際完成問卷題目數作為網絡助人行為的指標。

3.1.3 研究過程

被試到實驗室后在已經聯網的計算機前坐下,主試指出整個研究過程被試都要打開自己的常用電子郵箱,因為需要通過此郵箱接收任務說明和完成相關任務。被試打開自己的常用電子郵箱后,會收到題為“研究任務說明與要求”的電子郵件。任務說明會告知被試需要完成三部分任務(任務1、任務2和任務3),任務要求會特別強調整個研究過程中都要打開自己的常用電子郵箱。標題為“任務1”的郵件告知被試點擊鏈接進行反應能力測試,被試實際完成情感錯誤歸因程序(AMP),以測量其道德直覺水平。AMP程序告訴被試將參加一個圖片判斷的小測驗。電腦屏幕將一個接一個地快速閃現出配對的圖片,其中一個是反映真實生活的圖片,另一個則是梵文字母圖片。這些真實生活圖片僅僅用作梵文字母圖片即將出現的信號,因此他們不需要對這些圖片做任何反應。他們的任務是在梵文圖片消失后盡快判斷這些梵文字母的視覺舒適性。如果他們感覺某一梵文字母令人不愉悅則按鍵P,而如果他們感覺某一梵文字母令人愉悅則按鍵Q。完成25對圖片的判斷練習后,被試進行80對圖片的正式實驗。每個trial中電腦屏幕首先呈現500ms的紅色十字,用于集中被試的注意力。接著電腦快速呈現一張道德圖片75ms。然后呈現一張灰色圖片緩沖125ms。接下來就會呈現一張梵文字母的圖片100ms。最后呈現一張掩蔽圖片,整個實驗流程見圖2。

AMP實驗結束后,被試會收到標題為“任務2”的郵件。告知被試點擊鏈接觀看小短片,將被試隨機分配到同情情緒組、內疚情緒組或中性情緒組。接著,被試會收到標題為“任務3”的郵件,告知被試點擊鏈接進行推理能力測試。完成PROM測驗后,電腦會告知整個研究已經結束,最后需要被試再次接收并確認通過電子郵件發送的個人信息表,此時給予被試實驗禮物。同一時刻,通過另一郵箱發送標題為“請大家幫幫忙!”的郵件。郵件內容指出某位研究生正在準備畢業論文,自己的畢業設計已經得到了導師的認可和批準,目前需要大量的大學生參與網絡問卷的填寫。郵件會特別強調問卷的填寫是完全自愿的。整個畢業設計包含三份問卷(每份問卷20道題),被試可以選擇填寫其中的一份或兩份問卷,也可以選擇只填寫某份問卷的其中一部分題目。如被試愿意參加網絡問卷的填寫,可以點擊各問卷對應的網址鏈接。被試完成全部實驗后,主試會解釋實驗的相關過程。

3.2 數據分析方法

首先,按照Payne等人的計分方法計算AMP得分 (即被試在道德的圖片后愉悅反應占總反應的比例減去在不道德的圖片后愉悅反應占總反應的比例),以表示被試的道德直覺水平。同時計算AMP程序 的 信 度 (Payne, Cheng, Govorun, & Stewart,2005)。在提出的模型中,道德情緒是類別變量(中性情緒、同情情緒或內疚情緒),其它變量都是連續變量。對于既含連續變量,又有分類變量的模型,需要特殊的方法來估計模型(王濟川,王小倩,姜寶法,2011; Muthén & Muthén, 1998—2010)。 分別選取同情組與中性組、內疚組與中性組的數據來建構模型,此時道德情緒均只有兩類,我們直接作為連續變量處理。考慮到本研究樣本量不是很大及存在偏態數據,為了更準確地建構模型,我們將通過bootstrap方法重復抽樣5000次進行模型估計(Falk,2018)。

3.4 研究結果

3.4.1 AMP程序的信度

采用研究者推薦的方法 (Payne et al.,2005;Hofmann& Baumert,2010),計算得到本研究中AMP的信度為0.765。

3.4.2 不同情緒類型下道德直覺、道德推理與網絡助人行為的得分

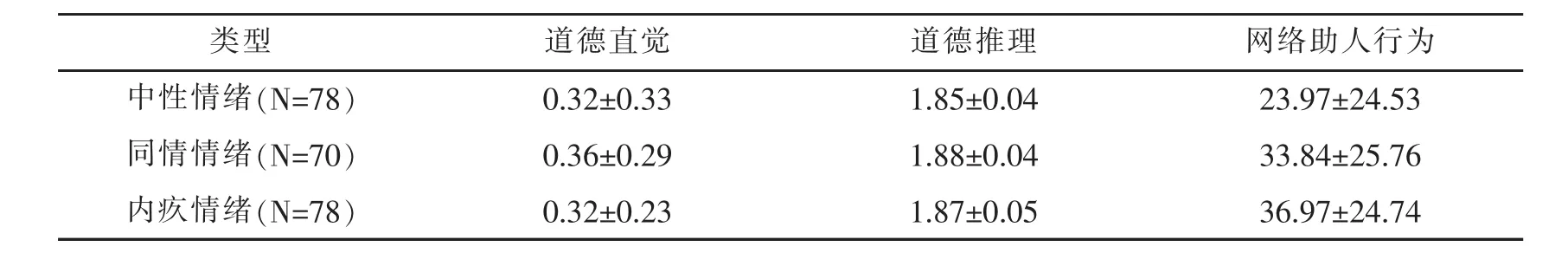

在中性、同情與內疚情緒下,分別計算道德直覺得分、道德推理與網絡助人行為得分的平均分和標準差,結果見表1。

表1 不同情緒類型下道德直覺、道德推理與網絡助人行為的得分(M±SD)

3.4.3 道德直覺與網絡助人行為的關系模型

采用同情組與中性組數據建構模型時,χ2/df=2.805,SRMR=0.035,CFI=0.962, 最終結果變量 (網絡助人行為)的解釋率為16.2%;采用內疚組與中性組數據建構模型時,χ2/df=2.515,SRMR=0.034,CFI=0.954,最終結果變量(網絡助人行為)的解釋率為13.5%。路徑系數見圖3、圖4。

4 討論

本研究表明,道德直覺可以直接影響網絡助人行為,道德直覺對網絡助人行為的影響還可以通過道德情緒的中介。道德情緒可以直接影響網絡助人行為,道德情緒對網絡助人行為的影響還可以通過道德推理的中介,這些結論與以往的研究結論一致(Carlo, Mestre, Samper, Turn, & Armenta,2010; Erreygers et al., 2017; 吳鵬等, 2017)。

4.1 道德直覺對網絡助人行為的影響

作為道德水平的一種無意識、不可控因素,道德直覺可能更為真實地反映了個體的道德水平。Haidt等就認為道德直覺是處在道德情境中的個體最初始、最直接的反應,可以真實地反映個體的道德標準和道德價值,直接指向個體對道德的行為的偏愛以及對于不道德的行為的排斥。因此,就算沒有任何道德情緒和道德推理,個體的無意識層面,已經被內化的道德價值、道德標準還是會影響個體的助人行為(Hofmann& Baumert,2010)。道德直覺可以看作是個體道德水平的真實指標,所以應該與道德行為有著直接的、緊密的聯系。此外,當個體面對道德情境時,道德直覺會被激活(Haidt,2004)。而無意識的道德直覺是強有力的,因為道德直覺與個體的道德水平、價值觀等的聯系非常密切。個體已經內化的道德標準與社會規范會伴隨很強的力量,它要求個體保持與遵循自己的道德價值和道德要求,最終個體就需要去做出道德行為,于是道德直覺能直接導致個體實施道德的行為。最后,本研究涉及的道德行為是網絡助人行為,它是屬于Haidt和Joseph的五個道德領域中的傷害/關心領域。不同于以往道德研究中更關注的公平/互惠/公正領域,傷害/關心領域可能與無意識道德因素的聯系更為緊密 (Haidt&Graham,2007),它不需要過多理性道德推理的參與。于是,這種個體無意識層面的道德直覺就能夠直接影響其助人行為。

4.2 道德情緒在道德直覺和網絡助人行為間關系的中介作用

本研究最后得到的最佳模型表明,道德情緒可以部分中介道德直覺與網絡助人行為的關系。按照道德動機社會直覺模型,在道德情境中個體首先會激活一個快速的、無意識的直覺判斷,是個體道德標準、道德價值對當前道德情境的最初反應。而作為一種無意識因素,道德直覺會影響道德情境中個體后續的心理與行為 (Barclay,Skarlicki,& Pugh,2005)。因此,在道德情境中,個體快速、無意識的“道德判斷”會產生某種愉悅感受。這種感受隨后就會激發個體的情緒,對于情境、當事人或某些行為的情緒、情感(Hofmann & Baumert, 2010)。本研究探討了兩種不同的道德情緒——同情情緒和內疚情緒,前者針對關心,后者針對傷害,都屬于Haidt和Joseph指出的5個道德領域的第1個領域。當個體處于這一道德領域時,道德直覺會導致個體更多關注情境中的關心或傷害因素,進而也就會產生同情或內疚情緒。具體來說,在同樣的助人情境中,具有高道德直覺的個體有高的道德要求,自身不道德行為會帶來強烈的厭惡、反感,進而就會產生內疚(Hofmann & Baumert, 2010)。另一方面,具有高道德直覺的個體對于助人情境中求助者的困境更敏感和重視,他人的困境更能激發他們的同情和不安,也就更容易產生同情。

本研究表明道德情緒(同情和內疚)可以直接影響網絡助人行為,這與以往研究結論是一致的(Lee et al., 2014; Malti et al., 2016; Ongley et al.,2014; Sze et al., 2012; 吳鵬等, 2017)。 同情情緒促使個體更加關注求助者的困境,于是就會帶來不安和難過,這都會促使個體采取行為以幫助求助者脫離困境、解決困難,這也同時可以消除自己內心的不安和難過。內疚情緒源自個體的不道德行為,這一情緒最主要的結果是導致個體做出補償、道歉行為。作為一種負性情緒,內疚促使個體有強烈的動機去消除它,而實施助人行為可以消除或減輕負性情緒。因此,同情情緒與內疚情緒都可以直接引起個體的助人行為。

4.3 道德推理在道德情緒和網絡助人行為間關系的中介作用

最后得到的模型還表明,道德推理部分中介道德情緒對網絡助人行為的影響。也就是說,同情或內疚可以促進個體的親社會道德推理,這與以往的研究結論是一致的 (Horberg,Oveis,& Keltner,2011)。Leffel認為當道德情緒產生后,個體會對道德情境進行解讀和理解,道德的認知因素就開始發揮作用(Leffel,2008)。本研究測量的道德推理是親社會道德推理,反映了個體親社會行為背后的原因。同情情緒產生于個體對求助信息的積極關注和對求助者的積極關心,這會導致個體在后續的道德理解中有更高的道德敏感和道德要求,個體的親社會道德推理要更符合社會規范要求 (Skoe,2010;Berenguer,2010)。內疚情緒產生于個體的不道德行為(包括個體計劃的不道德行為),內疚的個體會有強烈的動機去補償自己的不道德行為。進而就提升了自己的道德要求,也就提升了個體的親社會道德推理水平。

親社會道德推理又可以影響個體的助人行為。親社會道德推理水平高的個體,內化了高標準的道德要求,也更能站在他人的角度考慮問題(Eisenberg,Zhou,& Koller,2001),于是在道德情境中更有可能按社會道德規范做出反應。另外,從社會認知的角度來說,道德推理是個體對道德情境的理解和認知,可以直接作為親社會行為的“動機”(Malti,Gasser, & Gutzwiller-Helfenfinger, 2010)。 每一個社會行為實施之前,個體都有一個特定的信息加工過程 (即將收集到的社會信息與自己的社會經驗相結合),以最終選擇進而實施某種社會行為。因此,個體助人行為的實施會受到道德情境中社會信息加工(即道德推理)的影響(寇彧,馬艷,譚晨,2004)。

4.4 研究不足與未來展望

本研究存在以下不足,未來研究可以深入探討。首先,本研究的參與者僅僅包含在讀大學生,被試群體可以進一步擴展。青少年是網絡使用的主要群體,今后的研究可以針對初中生、高中生的網絡助人行為進行相關研究。其次,網絡助人行為有多種形式,本研究采用了郵件救助方式。未來可以探討信息分享、延時助人等形式的影響機制。最后,本研究涉及的道德情緒只有內疚與同情,其它的道德情緒可能有著不同的作用機制,研究者可以整合道德情緒進行系統性研究。

5 結論

道德情緒部分中介道德直覺與網絡助人行為的關系;

道德推理部分中介道德情緒對網絡助人行為的影響。