讀《了不起的我

李蘭

這段時間很多學生跟我說他們愛上了讀心理學的書,一讀就會很沉浸,甚至忘記了時間。這讓我很欣喜,因為事實上,從喜歡讀小說到喜歡上讀心理學著作,這是一種思維方式的跨越,代表了思維能力的成長。小說是用情節來吸引人的,偏向于營造具體逼真的場景來吸引讀者;而心理學著作在實在的案例之外,往往會有很多偏抽象的分析,也就是相對于讀小說,讀心理學的書會費腦子很多。但是讀心理學的書卻有很強的實用性,我們在現實生活中碰到的很多困擾,我們內心產生的許多焦慮,都可以通過閱讀心理學書籍找到根源和動因,從而發現超越困擾和焦慮的路徑。而我們也可以從書籍里的案例發現自己的影子,從心理學家或是心理咨詢師提供的解決方案中,找到自己的出路。當然,因為我們并非研究心理學專業的學者,太高深的讀物我們無法消化,那我們就可以選擇一些門檻比較低、比較好讀的讀物入門。之前我給你們介紹過《登天的感覺——我在哈佛大學做心理咨詢》,今天我來給你們介紹另外一本書《了不起的我——自我發展的心理學》,作者是知名心理咨詢師,阿里巴巴商學院特聘教授陳海賢。

在介紹這本書之前,先問大家幾個問題。你是不是會常常立flag,然后再眼睜睜地看著它們轟然倒地,立著立著就開始感到厭倦和深度沮喪,然后終于承認自己是一個意志力不強的人?你是不是會常常有一種“習得性無助感”,努力了以后看不到任何起色,然后開始懷疑自己的能力,開始徘徊無助,然后甚至感覺自己幾乎要絕望了,不過是因為對父母的愛在支撐著你繼續往前走,你覺得讀書學習其實是為了讓他們開心,而自己卻在一再的打擊中變得麻木?你是不是也會想要逃離一些目光,那些你覺得已經辜負了他們,他們卻還一直認為你會永遠優秀下去的目光?或者你陷入了人際關系的沼澤——你總是在不停地抱怨你的“豬隊友”,卻不知道怎么讓自己得到拯救;你希望對方聽取你的意見,卻不知道怎么跟對方溝通,你認為對方根本就不可能聽你的。抑或你遭遇了迄今為止人生中最大的挫折,現在正一蹶不振,如今看到這篇文章并不是因為自己多好學,不過是機緣巧合,或者,是有“愛多管閑事”的人硬塞給你的而已。

如果你處于以上情形中的任何一種,我要推薦給你的這本書幾乎就可以說是為你量身定制的了。它會告訴你具體的方法,如何一步一步走出你當前的困境。

對于認為自己“意志力薄弱”的同學,陳教授會告訴你,事實并非你認定的那樣。

或許你現在正因為自己控制不住自己而極度沮喪——比如,馬上要高考,卻克制不住地想要玩手機 ;很想減肥,但克制不住地想吃零食……但心理學會告訴你,內疚和自責并不能帶來改變,對“控制不住自己”原因的深層次體會和反思才能帶來改變。

不知道你是否感覺到過,當你控制不住自己的時候,你的軀體里其實有兩個自我。一個是感性的自我,時時刻刻想要對欲望妥協;一個是理性的自我,時時刻刻想要拉住欲望的韁繩。陳教授告訴我們:

積極心理學家喬納森·海特曾用一個有趣的比喻,來描述兩個自我之間的關系。他說:

人的情感面就像一頭大象,而理智面就像一個騎象人。騎象人騎在大象背上,手里握著韁繩,好像是他在指揮大象,但事實上,他的力量微不足道。一旦和大象發生沖突,他想往左,而大象想往右,那他通常是拗不過大象的。

對于改變而言,理智只能提供方向,而情感才能提供動力。

如果你的理性想要改變,就需要了解感性大象的脾氣和秉性,利用大象的特點,這樣才能事半功倍。否則,改變將非常困難。

那么,大象的脾氣是怎么樣的呢?它有三個特點。

第一個特點:力量大。一旦它被激發了,理智就很難控制它。

第二個特點:它是受情感激發的。它既容易被焦慮恐懼等消極情緒驅動,也容易被愛、憐憫、同情、忠誠等積極情緒所驅動。所以它既可能成為改變的阻力,也能成為推動改變的強大動力。

第三個特點:它是受經驗支配的。也就是說,它只認我們切實體會過的“經驗的好處”,而不認我們理智所構想的“期待的好處”。

所謂“經驗的好處”,就是我們體驗過的真實的好處,比方說玩手機時候的沉浸式的自high,吃美食時候的歡樂和滿足。而所謂“期待的好處”就是我們所設想的控制自己成功之后可以得到的成就感,比方說高考金榜題名的榮耀感或是減肥成功之后的美麗或帥氣。

期待的好處是抽象的,而經驗的好處是具體的;期待的好處發生在未來,而經驗的好處發生在過去或者現在;期待的好處是被教導出來的,而經驗的好處是我們通過親身體會,真實地感受到的。當這兩個好處發生沖突時,雖然騎象人想要尋求那個“期待的好處”,而大象卻不由自主地轉向了那個“經驗的好處”,哪怕有時候這個“期待的好處”要比“經驗的好處”大得多。

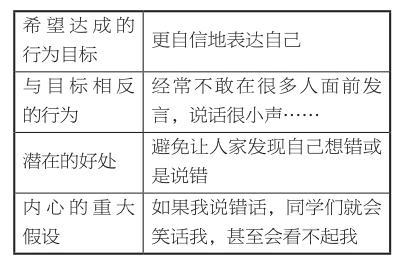

這個時候,我們怎么馴服那頭大象來聽從“期待的好處”而不是“經驗的好處”呢?那我們就要進一步深挖為什么我們放棄了“期待的好處”背后更大的紅利,而選擇了“經驗的好處”的最根本的心理層次的原因。而要挖出這個心理層次的原因,我們就得來做一張“心理免疫的X光片”(也就是給自己填寫一張下面的表格,借此來掃描一下自己真正的愛與怕。下面以艾米同學想更自信地表達自己為例)——

心理學家榮格曾經說:“如果潛意識的東西不能轉化成意識,它就會變成我們的命運,指引我們的人生。”讓你填寫表格完成“心理免疫的X光片”,就是來發現你心里的重大假設,而這個假設常常會主導你心里的那頭大象,讓你沒有辦法做出改變。比方艾米的重大假設是“如果我說錯話,同學們就會笑話我”。但真相首先是,說錯話不一定被人笑,尤其是當你面對的是素質較高同時有同情心的聽眾——誰又不會說錯話呢。其次是就算是人家笑也不一定是嘲笑,他們可能是被觸發了某種聯想而笑,他們笑的不是你,而是聯想中的對象。最后才是,他們可能是真的會取笑你。對于真正的取笑,我們后文再說。這里先探討更大可能性的“不是真的在取笑你”。

尋找重要假設的時候,我們可以用“如果……就……甚至……”這樣的句式來表達和歸納你內心的真實感受。“在這樣清晰的句式中,我們會發現原本根深蒂固的信條,只是一個假設而已。”在我們被這個假設的障礙阻攔而無法做出突破的時候,我們就需要驗證這些假設在什么情況下成立,在什么情況下不成立。但是我們也不能不分場合不分情境莽撞地去驗證這些假設,然后在失敗的體驗中強化我們的假設。比方艾米,她可以嘗試著在自己內心的想法比較成熟的時候,面對著一些自己比較了解和認可的人,主動爭取發言機會。在發言之前先設想一下,發言之后會有什么最壞的結果,自己會有什么感受;表達完之后,再對照真實的情況,看看與設想有什么不同。“新的經驗,常常是在預期經驗和真實經驗的對照中產生的。”

剛剛我們探討的是,艾米的假設不成立的情況。但如果她的假設是成立的呢?如果同學們的確是在笑話她呢?

自己不發言,是不是人家就再沒有機會取笑自己了呢?這樣做真的有用嗎?看到人犯錯會取笑,這是一種幼稚膚淺的尋找優越感的行為。艾米緘口不言,對方就不再那樣膚淺幼稚了?而且難道應該犧牲正當的表達自己機會,去遷就對方的幼稚和膚淺嗎?你或許會說,道理我都懂,但是被人取笑真的很難過啊。那這時候我們就該運用一種方法——“控制的兩分法”。

1.要思考我們擔心的事情里,哪些是自己能控制的,哪些是控制不了的,并把注意力轉移到自己能控制的部分。

2.把能控制的部分明確出來,并做成計劃,努力做好。

比如艾米,她只要控制住自己能控制住的那部分——比方說做好對相關問題的預習準備,比方想好以后再慢慢說,比方說讓自己的表達盡量自然一些……然后不理會那些自己控制不了的事情,比方無視一些幼稚的笑聲。這樣艾米就能抓住機會多多鍛煉自己的表達能力,并且在這一方面不斷實現自我刷新和超越。

這就像是一句禱詞所說 :“上帝啊,請賜我勇氣,讓我改變能夠改變的事情;請賜予我胸懷,讓我接納不能改變的事情;請賜予我智慧,讓我分辨這兩者。”所以說,在我們可以控制的事情上專注精進,而對于我們不能控制的那一部分則順其自然,這樣我們才能成為不斷超越自我,同時心境淡定而成熟的人。

我知道同學們面對的具體問題可能比艾米的情況復雜很多,比方多次想戒除玩手機就是戒不掉。而針對這種頑固型的難以改變的“宿疾”,陳教授提出了三個操作性比較強的方法。

1.小步子原理。我們千萬不要妄想自己的改變會是那種“立竿見影”式的,而且越是那種“冰凍三尺,非一日之寒”的心態和習慣,我們越是要客觀地面對改變的難度,甚至應該坦誠地承認,我們已經無能為力了。先承認自己失控,我們就不會把注意力放到我們控制不了的事情上去,而是用“小步子原理”,明確改變的第一步該怎么走。我們可以問自己:“如果我已經順利克服了自己的頑疾,回顧現在這個過程,我邁出去的第一步是什么?”然后先完成第一步看看,再一小步一小步往下走。比方想要戒除玩手機,先別想著“我這個學期一定不碰手機了”,而可以先試試看“我今天不碰手機”——不要去想未來太過巨大的任務,而是專注于眼前能做好的一小步。

2.培養“環境場”。就是在家的時候玩手機規定一個固定的地點,學習規定一個固定的地點。在學習的地方就不要放置任何與學習無關的事物,并且具有儀式感地布置一些可以讓自己專注的東西(比方說夢想學校的照片,激勵自己的座右銘)。如果這樣沒用,就要爭取在學校或是圖書館晚自習,利用他人營造的環境場讓自己沉靜和專注下來。

3.情感觸動。有一個真相是——越自責越放縱,因為我們的自責往往會讓我們焦慮,而放縱本身就是為了緩解焦慮,所以說自責有時候往往會激化我們想要放縱的欲望。你要區分是因為對自己的厭惡而想要改變,還是因為對自己的愛和期待?而只有轉向后者才能真正驅動你內心的大象。一個人不要糾結于自己的問題,應該只把它當作生存的常態,轉而專注自己真正想做的事情。我們要用一個一個有建設性的具體任務來觸發自己的行動開關。就是如果我們想要自己丟開手機游戲,首先就必須找到一個自己可以完成的,又能夠體現自我能力的具體任務。比方看完一本自己感興趣的書,摘錄出里面一些有意思的話。比方徹底弄懂上次某人嘲笑過自己無知的某個具體問題。

陳教授認為,我們之所以很難改變自己,是因為我們的“防御性思維”方式在作怪。“防御性思維”有三個小類別——僵固型思維、應該思維和絕對化思維。下面我們可以給自己做一個思維體檢,看看我們是否有這三種“防御性思維”。

1.僵固型思維會認為聰明比努力更讓人佩服和羨慕,他們的注意力不在于關注怎么做事,而在于關注維護“我很強”的自我形象。與僵固型思維相對的是成長型思維。

德韋克認為,一個有僵固型思維的人,在面對挑戰時很容易放棄,因為他會擔心困難的任務會證明自己能力不夠。而一個成長型思維的人會歡迎挑戰,因為他會把挑戰看作能力成長的機會。

僵固型思維的人覺得努力是一件可恥的事,如果需要努力才能做成一件事,說明自己能力不夠。而成長型思維的人以努力為榮,他們覺得努力能夠激發能力。

面對批評,僵固型思維的人更容易把批評當作對自己的負面評價。而成長型思維的人更容易把批評當作幫助自己改進的反饋。

看到別人成功時,僵固型思維的人會把它看作是自己的失敗,因為別人做到了而自己沒做到,說明自己不行。而成長型思維的人會從別人的成功中學習,吸取別人的經驗,使之成為自己經驗的一部分。

2.應該思維就是用規則來固化我們的想法,這個規則既可能是外在的人們的目光,也可能是我們自己的固有認識。但是這種“應該”本身往往就是一種偏見,它杜絕了一切具體情況下的具體可能性,把所有的可能性都用“應該”抹殺了。比方,“我應該很努力”這種心態,存在著一種自我強迫,一旦自己完不成自己的“努力計劃”,就很容易陷入自我否定中去,認為自己不是學習的料,不能吃苦等。但事實上,那些真正努力的人是怎樣做的呢?

他們心里往往有一個真正想實現的目標,但他們并不那么關心自己努力不努力這件事,他們會把所有注意力放在做事上,一門心思想著如何把事情做成。這時候,努力就成了一種自主自發的狀態,是創造活動產生的副產品。

3.絕對化思維就是用“總是……”這樣的語言來表達一種狀態的永久化(比方“我總是不能順利地表達自己”,其事實應該是“我有時候不能順利地表達自己”,也就是說“我有時候也能順利地表達自己”);用“都是……”這樣的語言來表達一種狀態的普遍化(比方從一只烏鴉很黑,得出“天下烏鴉一般黑”的結論;從一個官員貪污,得出“沒有官員不貪污”的結論);用“我就是……”這樣的語言來將某種狀態跟自己綁定(比方我就是一個情商低的人;老師總是喜歡挑我毛病等)。

防御性思維的三種樣態——僵固型思維、應該思維和絕對化思維常常是同時出現的。它們的核心特點就是用抽象的思維方式阻止我們跟世界互動,它們甚至還會消解掉我們對于現實的期待,使得我們龜縮在困境中不愿動彈。

要突破防御性思維,最重要的思維武器就是構建“創造性思維”,而這種“創造性思維”最重要的原則就是:關注現在能做的,而不是關注事情的結果。

現在蘭姐基本上已經給你理完了這本書頭兩章最重要的內容,并且結合同學們的實際問題來展示該如何運用。同學們也可以試試看給自己做一個“心理免疫的X光片”,并且嘗試著運用小步子原理、培養“環境場”以及情感觸動來促使自己推倒改變的第一張多米諾骨牌。

另外不要以為運用了心理學原理來診斷和開處方,就一定可以“藥到病除”,這本身就是一種典型的防御性思維。要相信,只要你處在不停地修正自己的過程中,并且愿意虛心學習、努力實踐,那你就具有最大概率地可以得到一個更完善的自己。

- 中學生百科·大語文的其它文章

- 說話的藝術

- 業余創作者的思考

- 言 說

- 鯉魚伴水仙歸去(一)

- 獨 語

- 放手,是為了更好地飛翔