山海經之何羅魚的傳說

民文

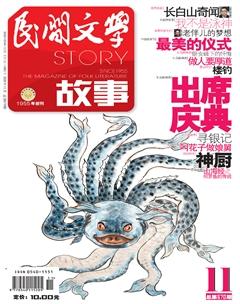

在《山海經北山經》中記載了一種叫何羅魚的生物,這種生物一首而十身,是中國古代神話傳說中的神獸之一。據《山海經北山經》記載:“又北四百里,曰譙明之山。譙水出焉,西流注于河。其中多何羅之魚,一首而十身,其音如吠犬,食之已癰。是山也,無草木,多青、雄黃。”

意思是說,再往北四百里,有座山叫譙明山,譙明山上沒有花草樹木生長,滿山都是石青和雄黃。譙明山上發源了一條河,名為譙水。譙水向西流入黃河。譙水中生長著一種魚,長得非常奇怪。一個腦袋,十個身子,發出的聲音如同狗叫。這種魚名為何羅魚。傳說吃了它的肉,可以治愈癰腫病。

除了治愈癰腫病,還有說此魚可御火(明文學家、藏書家、刻書家胡文煥圖說云:“亦可以御火”)。

何羅魚長得很怪,它是一種大肚子魚,它的一個顯著標志就是十足的大肚子。實際上,它可能是一種喜歡頭與頭扎堆在一起的魚,看起來好像是一個頭十來個身子。清歷史學家、藏書家吳任臣《廣注》引《異魚圖贊》云:“何羅之魚,十身一首;化而為鳥,其名休舊;竊糈于舂,傷隕在臼;夜飛曳音,聞舂疾走。”

何羅魚最早見于先秦,有記載的有《山海經北山經》、《五藏山經》等。與何羅魚極為相似的,《山海經東山經》里還出現一種茈魚:“其狀如鮒,一首而十身。”從外觀來看,二者并無不同。

多頭多身的動物,在《山海經》中并不罕見。至于何羅魚的古怪形貌,有著更為久遠的傳統。早在新石器時代的陶器中,就有連體魚的形象,雙連體或三連體的并聯結構,傳遞著濃烈古老的神秘氣息。它們的出現,或許與圖騰有關,后來逐漸衍生出吉祥的寓意,并得以流布。如漢畫像石有“三魚共首”圖。漢畫像石是我國古代文化藝術中的一枝奇葩,漢代人在祠堂等處的裝飾石上雕刻壁畫,內容上包括神話傳說、典章制度、風土人情等各個方面,通過能工巧匠的雙手,以刀為筆,以石為紙,創造出栩栩如生的形象。北魏的石壁雕刻中也有三魚共首的圖案,后來被稱作“三魚爭月”,成為民間流傳甚廣的吉祥紋樣。清末武強年畫中有一幅《三魚爭月》,波浪之上,三尾鯉魚共用一個魚頭,從水面上騰躍而起。“月”即“躍”的諧音,大魚爭相躍龍門。在大魚兩側,各有一組小魚,也是一頭三身,學著大魚的樣子在跳躍。

傳世的《山海經》圖本中,何羅魚的身子呈放射狀散開,顯得頭部極為局促,還有的將十身分為兩組,左右兩邊各有五個魚身,招搖的十尾,游蕩在歷史的深處,然而人們誰都沒有真正見過何羅魚,何羅魚只能出現在古老的傳說中。