改進超聲引導下外周靜脈留置針穿刺技術在靜脈穿刺困難患者中的應用效果

趙曉維,王霞,王欣然

靜脈穿刺困難患者需使用血管可視化技術提高一針穿刺成功率,美國靜脈輸液護理學會(INS) 2016 版《輸液治療實踐標準》[1]指出,靜脈條件差者在靜脈治療過程中需借助靜脈顯像技術以提高一針穿刺成功率。研究表明,超聲引導下外周靜脈留置針穿刺技術可使外周靜脈穿刺困難患者一針穿刺成功率升高至72.0%~81.3%[2-5]。超聲引導下外周靜脈留置針一針穿刺成功率與穿刺者操作熟練程度、穿刺次數、手眼協調能力有關[6],而在穿刺操作中穿刺者一手持握超聲探頭,另一手進行穿刺操作,單手靜脈穿刺的同時需繃緊皮膚,操作難度大,易造成血管固定效果不佳,導致穿刺失敗,增加患者疼痛。本研究旨在分析改進超聲引導下外周靜脈留置針穿刺技術在靜脈穿刺困難患者中的應用效果,現報道如下。

1 資料與方法

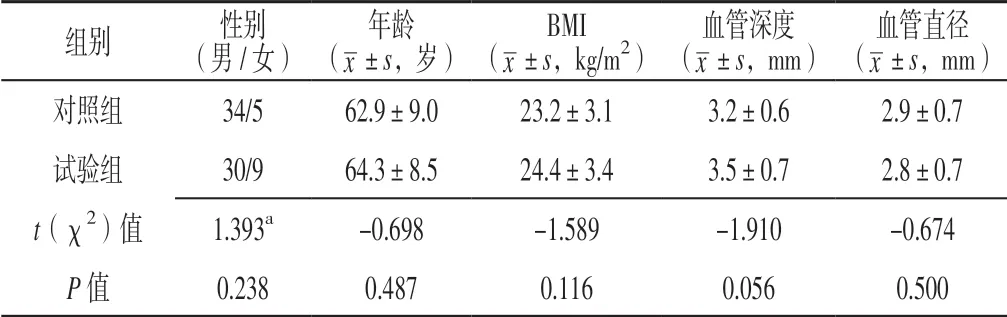

1.1 一般資料 選取2017 年11 月—2018 年12 月在首都醫科大學宣武醫院普外科住院的靜脈穿刺困難患者78 例。納入標準:(1)前臂淺靜脈血管分級[7]為Ⅲ級者;(2)不適合經外周置入中心靜脈導管(PICC)者;(3)需外周靜脈給藥者;(4)借助超聲引導進行靜脈穿刺者;(5)年齡≥18 歲。排除標準:(1)伴意識障礙或無法正常溝通者;(2)存在精神異常者;(3)無法進行體位配合者。根據靜脈穿刺技術將所有患者分為對照組和試驗組,每組39 例。兩組患者性別、年齡、體質指數(BMI)、血管深度、血管直徑比較,差異無統計學意義(P>0.05,見表1),具有可比性。本研究經首都醫科大學宣武醫院醫學倫理委員會審核批準,患者及其家屬對本研究知情并簽署知情同意書。

1.2 方法 兩組患者均采用BARD Site-Rite5 便攜式血管超聲儀、BD 飛瑪密閉式防針刺傷靜脈留置針。穿刺者均接受超聲引導下外周靜脈留置針穿刺技術、改進超聲引導下外周靜脈留置針穿刺技術培訓并通過考核,獨立完成穿刺20 次以上,并通過北京護理學會資質認證。穿刺部位選擇患者前臂靜脈,操作前應用超聲儀評估患者血管內徑、走行及血管距皮膚深度等,操作中應用超聲圖像實時引導穿刺。

表1 兩組患者一般資料比較Table 1 Comparison of general information between the two groups

1.2.1 對照組 對照組患者采用超聲引導下外周靜脈留置針穿刺技術。患者取平臥位,手臂外展,充分暴露穿刺側肢體;穿刺者佩戴無菌手套,將超聲探頭涂上耦合劑后套上一次性無菌保護套,而后左手持無菌探頭,以碘伏作為耦合劑,鎖定預穿刺靜脈橫截面;右手持留置針采用“out of plane”技術[8]在距探頭中點1 cm 處進針,當針尖進入血管腔內并可見回血、超聲圖像顯示高回聲亮點時將探頭放下,后撤針芯2~3 mm,然后將套管完全送入血管內,松開止血帶,撤出針芯,最后貼膜固定留置針,連接輸液器。

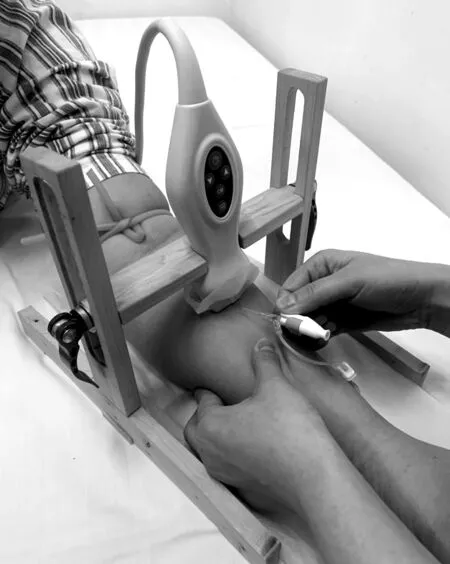

1.2.2 試驗組 試驗組患者采用改進超聲引導下靜脈留置針穿刺技術。應用自行設計制作的超聲探頭固定架,包括“工”字型固定底座、帶有滑動軌道的立柱及可上下調節的橫梁、卡槽。改進超聲引導下外周靜脈留置針穿刺方法:在超聲探頭“工”字型固定架底座橫架上鋪一次性墊巾,將預穿刺肢體放置于底座墊巾上,橫梁對準預穿刺部位并懸空固定,穿刺者根據患者肢體部位及胖瘦調整探頭固定架;于超聲探頭粘貼無菌透明膜并將其安裝于探頭支架橫梁中部的探頭卡槽內;將碘伏作為耦合劑涂于患者預穿刺部位,微調探頭支架或患者肢體并再次確定穿刺部位,鎖定靶靜脈橫截面,做好探頭支架固定;穿刺者左手繃緊皮膚,右手持留置針在探頭中點位置,根據患者血管深度調整針體與超聲探頭角度進行穿刺(超聲影像可見針尖位置),見圖1,見回血后減小穿刺針角度并繼續進針1~2 mm,后撤針芯2~3 mm,將套管完全送入血管內,松開止血帶,撤出針芯,貼膜固定;最后,撤下探頭支架,連接輸液器。

1.3 觀察指標

1.3.1 一針穿刺成功情況、穿刺次數 比較兩組患者一針穿刺成功情況、穿刺次數。一針穿刺成功標準為穿刺者實施一次外周靜脈留置針穿刺至見到回血,觀察3~5 min 可見輸液通暢且局部皮膚無外滲、腫脹[9]。

1.3.2 穿刺時間 比較兩組患者穿刺時間。研究者用秒表記錄穿刺者穿刺時間,指穿刺者從拔下外周靜脈留置針針套實施靜脈穿刺至見到靜脈回血后松開止血帶所用的時間。

1.3.3 穿刺疼痛程度 采用數字評定量表(Numerical Rating Scale,NRS)評估兩組患者穿刺疼痛程度。NRS 是以患者為應用主體的疼痛強度評估工具,其將疼痛程度用0~10 共11個數字表示,0 表示無痛,10 表示劇痛,由患者選取相應數字表示穿刺疼痛程度[10-11]。

1.3.4 并發癥發生情況 記錄兩組患者穿刺后皮下血腫、液體外滲發生情況。

圖1 改進超聲引導外周靜脈留置針穿刺操作Figure 1 Operation chart of improved ultrasound guided peripheral venous indwelling needle puncture

1.4 統計學方法 應用SPSS 24.0 統計學軟件進行數據分析,符合正態分布的計量資料(包括年齡、BMI、血管深度、血管直徑、穿刺次數、穿刺時間、NRS 評分)以(x ±s)表示,采用兩獨立樣本t 檢驗;計數資料(包括性別、一針穿刺成功率)分析采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

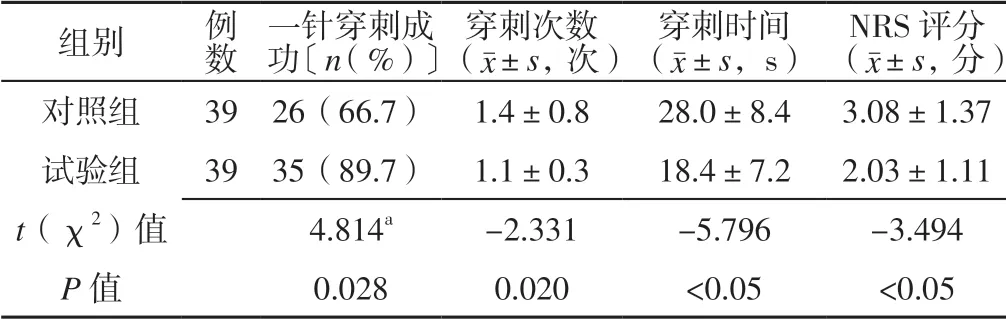

2.1 穿刺情況、穿刺時間及NRS 評分 試驗組患者一針穿刺成功率高于對照組,穿刺次數少于對照組,穿刺時間短于對照組,NRS 評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05,見表2)。

表2 兩組患者穿刺情況、穿刺時間及NRS 評分比較Table 2 Comparison of puncture related indicators,duration of puncture and NRS score between the two groups

2.2 并發癥發生情況 兩組患者穿刺后均未出現皮下血腫、液體外滲。

3 討論

超聲引導下外周靜脈留置針穿刺技術有助于穿刺者準確探查患者血管位置,增加靜脈穿刺選擇范圍,同時穿刺者可借助超聲的“透視”作準確完成穿刺、置管等操作[12],有利于穿刺者對血管進行定位,觀察血流狀況、血管內徑、管壁厚度、距體表深度等,實時引導穿刺者準確完成穿刺。WITTING 等[13]研究指出,超聲圖像可觀察并明確靜脈血管走向及周圍組織情況,可輔助穿刺者提高靜脈穿刺率。RESNICK 等[14]研究指出,完成穿刺次數>15 次的穿刺者超聲引導下外周靜脈留置針一針穿刺成功率較高。本研究選取的穿刺者穿刺水平相同,患者淺靜脈血管分級為Ⅲ級,由于淺靜脈無體表定位標志,無法靠視覺和觸摸感知,因此采用常規盲穿方法無法較好地完成靜脈留置針穿刺。超聲引導下靜脈留置針穿刺技術通過動態或“實時”可視化技術顯示留置針位置,可有效防止穿刺過程中靜脈壁損傷[15]。人體前臂脂肪少,而探頭在臂緣處不易固定,導致穿刺時探頭保持穩定性難度較大。本研究結果顯示,試驗組患者一針穿刺成功率高于對照組,穿刺次數低于對照組,分析其原因為:超聲引導下外周靜脈留置針穿刺時穿刺者需一手持探頭、另一手持留置針,不易保證超聲探頭穩定性;而改進超聲引導下外周靜脈留置針穿刺技術將超聲探頭固定于支架上且超聲探頭被穩妥卡緊,便于穿刺者雙手配合,降低了穿刺難度,有利于提高一針穿刺成功率、減少穿刺次數。

超聲引導下外周靜脈留置針穿刺技術要求穿刺者掌握基本的血管超聲影像及上臂局部解剖知識,具備一定的手眼協調能力。研究表明,穿刺速度、角度、針頭斜面、穿刺方式均可對行靜脈穿刺患者疼痛程度產生一定影響[16-17]。韓通等[18]結果顯示,超聲引導下外周靜脈留置針穿刺時間與傳統穿刺方法比較無統計學差異。本研究結果顯示,試驗組患者穿刺時間短于對照組,NRS 評分低于對照組,分析其原因為:改進超聲引導下外周靜脈留置針穿刺技術更加符合穿刺者日常穿刺的雙手操作習慣,降低了操作難度,有利于穿刺者快速、準確地將留置針刺入靶靜脈,可在縮短穿刺時間的同時降低患者穿刺疼痛程度。

韓通等[18]研究表明,穿刺困難的住院或擇期手術患者采用超聲引導下外周靜脈留置針穿刺技術可提高一針穿刺成功率,減少穿刺次數,增加患者滿意度與舒適度。宋立婷等[19]研究表明,超聲引導下外周靜脈穿刺可減少外周靜脈穿刺次數,進而緩解患者焦慮情緒,降低穿刺者壓力。改進超聲引導下外周靜脈留置針穿刺技術雖可提高外周靜脈留置針一針穿刺成功率,但在進針前仍需穿刺者手眼協調,根據超聲屏幕顯示而確認血管位置,分析本研究中試驗組4 例患者一針穿刺失敗的原因與患者前臂臂緣部位血管易滾動或探頭輕微移動導致血管定位不準有關,因此今后還需進一步優化穿刺技術。本研究結果還顯示,兩組患者穿刺后均未出現皮下血腫、液體外滲,提示改進超聲引導下外周靜脈留置針穿刺技術并未增加靜脈穿刺困難患者穿刺并發癥發生風險。

綜上所述,改進超聲引導下外周靜脈留置針穿刺技術可有效提高靜脈穿刺困難患者一針穿刺成功率,減少穿刺次數,縮短穿刺時間,減輕穿刺疼痛程度,較適用于外周靜脈穿刺困難患者,值得在臨床上推廣應用。