積極老齡化視角下的老年人群生存狀態及其成因研究

——以老年人興趣愛好分類為視角

袁晶晶

(北京工商大學商學院,北京100048)

1 問題提出

隨著社會的高速發展,人民生活水平不斷提高,人口壽命普遍延長,隨之而來的人口老齡化問題成為國際社會共同面對的現實問題。截止到2019年,我國60歲及以上老年人口增加到約2.5億人,占總人口的17.9%;到2040年,全國60歲及以上老年人口占比將達28%左右;到2050年,全國60歲及以上老年人口占比將超過30%,老年人口數量急劇增加,占比擴大。此外,由于經濟發展速度加快,特別是城市區域,年輕人員工作壓力大,對老年人的照顧和陪伴減少,導致大量的“空巢老人”出現,老年人自理能力降低,身體機能和全面健康狀況變差,內心孤獨感增強,加重了人口老齡化帶來的一系列問題。

人口老齡化與經濟發展耦合在一起,老年人群的生存狀態和全面健康問題首當其沖的受到影響,隨著身體各感覺器官功能的退化,社會接觸的減少,人際關系的減弱,難免會出現這樣或那樣的健康問題。如何有效的促進老年人心理心態的平衡健康,提高其生活和生命質量,積極參與社會、奉獻余熱,做到真正的歡度幸福晚年,使“健康、參與、保障”落到實處是全社會應該關心的重要課題,也是推進“積極老齡化”的戰略要求。

基于此,本文根據其興趣愛好結果將老年人群的生存方式聚類為三類,即幽居老人、活躍老人和一般老人;基于積極老齡化的政策視角,深入探討為什么會出現幽居老人和活躍老人這兩類,做mlogit回歸模型分析,并對結果進行比較,進而得出老年人群生存狀態的影響機制。這不僅有益于積極老齡化戰略的實現,其“老有所依、老有所養、老有所樂”的養老模式更有助于老年的人才發展,體現著“老有所為,老有所用”。

2 文獻綜述

2.1 積極老齡化

1999年世界衛生組織提出“積極老齡化”的倡議,將積極老齡化界定為“盡可能增加健康、參與和保障機會的過程,以提高人們老年時的生活質量”[1]。2002年聯合國世界衛生組織在第二次世界老齡大會上提出“積極老齡化”,引發了學界和政界的普遍關注,我國學者進入“積極老齡化”研究的行列,將關注點從“健康老齡化”轉移到“積極老齡化”上。福建省老年學學會將積極老齡化的內容歸納為六個字——健康、參與、保障[2]。在過去的幾十年中,不同的學者從不同的角度對積極老齡化進行了多方位的闡述。積極老齡化指能夠自主的參與體力活動,并且對生活感興趣,能應對挑戰以及能夠跟隨社會發展的節奏(Stenner,2011)[3]。對前人關于積極老齡化概念及范圍的界定總結得出,積極老齡化的實質是將中年階段的積極狀態維持到老年階段,是一種老年人本主義理論,它不僅強調老年人的健康和社會參與,而且主張為那些“無社會價值”的老年人提供兜底保障(朱火云等2019)[4]。即積極老齡化的老年群體和老年人自身在整個生命周期中,不僅在機體、社會、心理方面保持良好的狀態,而且能積極地面對晚年生活,主動地參加娛樂活動,培養自身興趣愛好,作為家庭和社會的重要資源,可以繼續為社會作出有益的貢獻。

綜上,積極是積極老齡化的內涵所在,是指包括下崗退休、患病、殘疾在內的老年人,仍然擁有參與經濟活動、政治活動、精神文化活動的潛力、機會、權力,為社會做力所能及的貢獻,同時也能在需要幫助的時候得到社會的保障,通過這種積極主動的態度和方式形成良性循環,以此來提高老年人的生活質量,應對老齡化的挑戰[5]。

2.2 生存狀態及其影響因素

伴隨著經濟水平的不斷提高,老年人口壽命也不斷延長,但老年人生存狀態的優劣卻是容易被現實和學術研究所忽略的問題,改善老年人的生存狀態是實現積極老齡化的重要前提。關于老年人的生存狀態,國外學者最先提出“幽居者”這一概念分類,傳統意義上的“幽居者”更多的是從老年人的居住狀態為單人的角度定義的(韓梅,2009)[6],但這種用居住狀態定義生存狀態是非常狹窄的居住屬性的概念;其次,人們還會用孤獨感來定義生存狀態,但這種定義只是從老年人群自身的內心感受出發對其精神生活狀況做解釋,用它來定義老年人群的生存狀態缺乏客觀性;且老年人對精神文化生活的追求遠高于年輕人對物質生活的追求(黨俊武,2018)[7]。所以本文傾向于對老年人日常生活的活動狀況做系統的調查和梳理,從其興趣愛好的深度和廣度、文娛活動的半徑來有效地識別其生存狀態的好壞。關于老年人生存狀態的影響因素,王婧(2016)在深度分析了老年人的生活狀態后,提出社會的尊重和關心、子女的關愛、自我價值的實現和對人際交往的需求是老年人主要的精神需求,也是影響老年人生存狀態好壞的重要因素[8]。丁志偉(2016)更加細化了老年人的精神需求和生存狀態影響因素的內涵,主要包括尊重、健康、情感、文化娛樂、人際交往、教育、政治和自我實現8個方面[9]。

基于此,本文試圖立足于老年人群的欣賞型、保健型、智力型、社交型、休閑型和創作型6種文娛方式,將其生存狀態劃分為三大類,科學地引入人口統計學、社會學和健康三大維度,探究影響老年人群生存狀態分類的關鍵因素,提出改善老年人生存狀態并引導老年人群做出積極轉變、最大限度地發揮余熱和力量的結論建議。

2.3 全面健康的引入

在新的老齡化理念下,有關健康的內涵與外延也在不斷的衍生。現代健康評價方法的范疇從生理方面擴大到心理、社會方面,同時健康測量的深度也在增加。特別是在社會健康方面,相對于其它健康維度,該維度更容易進行人為干預,對保護和增進老年人口的健康有著直接的現實意義。

WHO(1947)提出健康不僅僅是沒有疾病和虛弱,而且是生理、心理和社會上的完好狀態,個體的健康應該是生理健康、心理健康和社會健康的總和。Suchman(1958)據此提出了自測健康評定級表(亦即SRHMS量表),分別以身體癥狀與器官功能、日常生活功能和身體活動功能度量生理健康;以正向情緒、負向情緒和認知功能度量心理健康[10];以角色認知與社會適應、社會資源與社會接觸和社會支持度量社會健康,并被廣泛采用。國內學者如吳振云(2003)、許軍等(2000)也提出各自的測評量表,并被廣泛使用[11,12]。

在與老年人群文娛方式的關聯領域,全面健康的概念已經成為識別老年人群興趣機制的關鍵變量。人口的老齡化必然伴隨著更高的慢性疾病、精神疾病及其他共發病,老年人有著很大的健康需求,同時老年人的健康需求有寬泛的決定因素,如國家的醫療保險制度、食品營養需求及保健意識等。

然而,由于年齡的衰老和內心的孤獨,再加上更好的醫療、護理服務供給,老年人群愈發關注于滿足其心理和社會需求。老年人相比年輕人傾向于消費更多的娛樂與服務,自組織也成為老年人群實現其社會需求的重要載體。根據金曉彤(2012),臺灣地區成群結隊的老年人正成為旅游市場的主力軍,結伴出游同時滿足了他們的心理需求和社會需求[13]。

但現有的研究很少將老年人群的文娛方式進行深入挖掘,并將其與老年人群的生存狀態聯系起來。掌握了老年人群的興趣機制,就可以針對性地擴大特定養老產品和服務的供給,實現老年人群身體、心理和社會健康的均衡發展,實現“老有所樂、老有所為”的目標。

3 問卷調查與數據采集

3.1 數據采集情況

本文所采用的數據集為北京師范大學人本發展與管理研究中心于2016年1月到3月間進行的“以何養老問卷調查”。問卷主要由個人基本特征、文娛方式調查和健康狀況自評三部分構成。調查范圍包括北京、黑龍江、廣東、甘肅、四川等地,調查對象為老年人群體。此次調研發放問卷2064份,有效問卷1599份,問卷有效率為77.5%。

許軍等(2000)在Suchman(1958)問卷的基礎上,立足中國具體情況,提出修訂后的自測健康評定量表,共計包含10個維度48個條目。考慮到此次調查的對象為老年人群,大多存在精力相對較差、受教育程度相對偏低等問題,本文對SHMSV進行了進一步修正,并主要考察生理健康、心理健康和社會健康等三個大維度,其中生理健康包括:身體癥狀與器官功能、日常生活功能、身體活動功能三個條目,心理健康包括:正向情緒、負向情緒、認知功能三個條目,社會健康包括角色認知與社會適應、社會資源與社會接觸、社會支持三個條目,并最終將生理、心理和社會健康三個變量作為健康維度解釋變量。

3.2 樣本特征

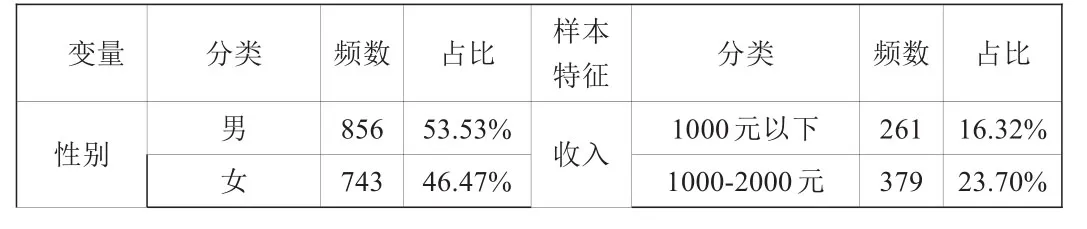

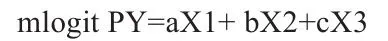

由表1可知,在性別方面:男性樣本和女性樣本所占的比例相當,可初步知曉樣本具有一定的代表性;在年齡方面:受訪者的平均年齡在60-69歲之間,這一年齡階段的人數也最多,占41.9%,而80歲及以上的高齡老年人占比最少,僅8.51%;在居住地方面:北京地區的樣本數量較多,占24.89%,廣東地區的樣本數量相對較少,僅占14.76%;在婚姻狀況方面:已婚老年人占比最多,高達77.92%,其他類型的老年人占比22.08%;在受教育程度方面:受教育程度在初中及以下的老年人占67.60%,在大專及以上學歷的僅占9.01%,說明受訪的老年人受教育程度普遍偏低;在收入狀況方面:月收入低于3000元的老人占69.1%,收入水平普遍不高;此外,居住形式多以與老伴同住或與老伴子女同住,且選擇居家養老的老年人群比例更是高達90.56%,反映了中國老年人主要的居住及養老方式,符合現在中國養老困境的實際狀況,這一狀況需要格外重視。

表1 樣本的基本特征

年齡居住形式居住地養老方式465 365 129 190 606 264 539 1448 122 29 29.08%22.83%8.07%11.88%37.90%16.51%33.71%90.56%7.63%1.81%婚姻狀況383 670 410 136 398 256 236 347 362 1246 353 490 591 374 144 23.95%41.90%25.64%8.51%24.89%16.01%14.76%21.70%22.64%77.92%22.08%30.64%36.96%23.39%9.01%50-59歲60-69歲70-79歲80歲及以上北京黑龍江廣東甘肅四川已婚其他小學及以下初中中專/高中大專及以上2000-3000元3000-5000元5000元以上個人獨居僅與老伴同住僅與子女住與老伴子女同住居家養老社區養老機構養老受教育程度

4 老年人群生存狀態類型及其成因分析

4.1 老年人群生存狀態的聚類分析

本文選取老年人生存狀態類型為被解釋變量,從興趣愛好分類的視角,重點考察人口統計學維度、社會參與維度和健康維度三個維度對老年人群生存狀態類型劃分的影響,進一步探索其影響因素,為積極老齡化的發展提供合理建議。

選取解釋變量界定為以下三方面:(1)人口統計學維度,其中包括性別、年齡、居住地、婚姻狀況、受教育程度;(2)社會參與維度,主要涉及收入、居住形式、養老方式;(3)健康維度,其中包括生理健康、心理健康和社會健康。人口統計學變量和社會參與變量的基本信息見上表1,本節重點對老年人群生存狀態分類和健康維度進行描述性統計。

按照學術界普遍認同的分類,將老人的文化娛樂方式劃分為6個基本大類。其中,欣賞型娛樂方式包括看電視、讀書和聽戲等,保健型娛樂方式包括散步、跑步、打太極拳等,智力型娛樂方式包括麻將、撲克、象棋等各類棋牌活動,社交型娛樂方式包括跳舞、參加合唱團及其他社團活動,休閑型娛樂方式包括花鳥魚蟲、集郵、書畫等,創作型娛樂方式則包括攝影、小說創作等。此外,本次調查還在傳統娛樂方式分類的基礎上,進一步加入了使用電腦、手機等上網娛樂的新型娛樂方式。針對調查數據進一步展開聚類分析,以歐式距離測度,K-Means方法進行聚類,并按照各類文娛活動的發生頻次,對受訪者進行了歸類。

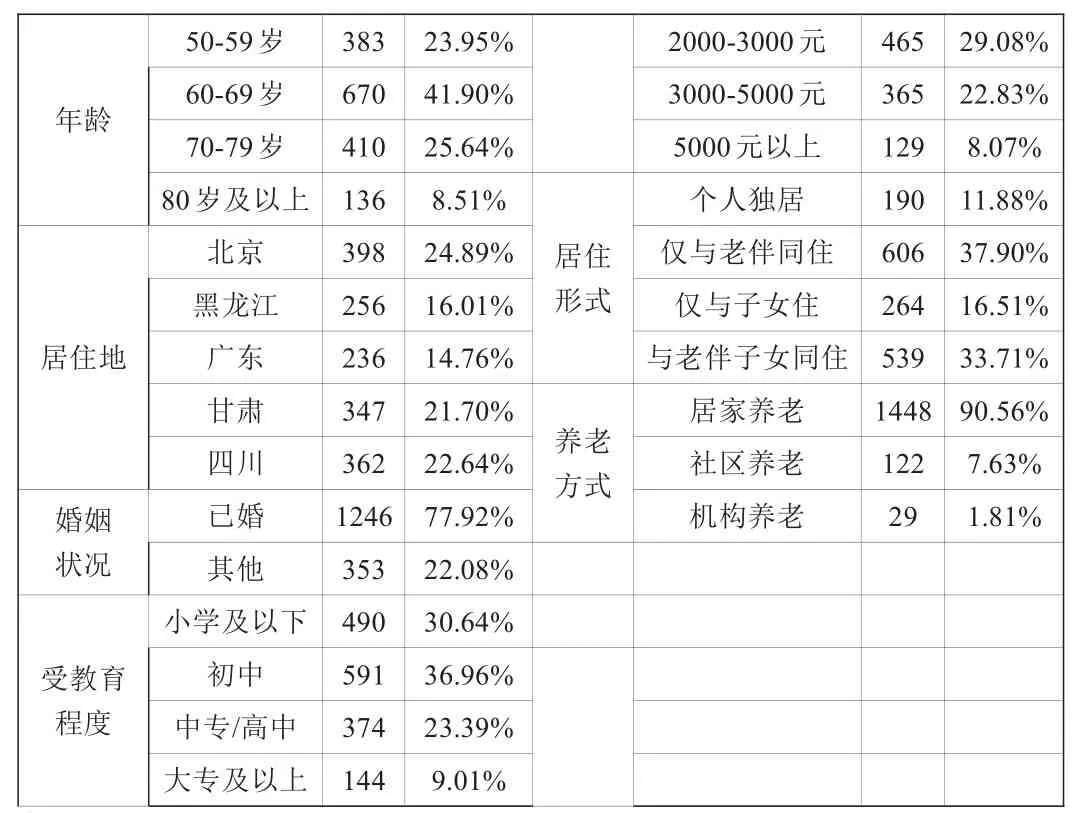

聚類分析結果表明,按文娛活動的類型及其發生頻次,受訪老人可以被歸為三類,我們分別將其稱為幽居老人、活躍老人和一般老人,其聚類結果有效性檢驗及文娛活動頻次的分布情況如表2和表3所示。

表2 聚類分析的一系列輸出結果

2.861 1 2 3 2.861 1.726 1.726 2.135 2.135顯著性檢驗欣賞型智力型保健型社交型休閑型創作型聚類均方46.412 290.186 127.726 140.303 279.203 193.099 df 2 2 2 2 2 2誤差均方.306.472.739.519.329.247 df 1596 1596 1596 1596 1596 1596 F 151.656 614.896 172.818 270.169 849.462 780.296 Sig..000.000.000.000.000.000

表3 按文娛活動類型劃分的最終老年人群分類

由上表,根據聚類分析結果及其驗證,將受訪老人分為三類:首先,幽居老人的娛樂方式極為單一,多以家里看看電視、偶爾外出鍛煉為主,很少參加其他娛樂活動。這部分老人在受訪者中極為常見,占比最高達到48.03%。該類老人的活動特點類似于國外研究中的“幽居者”。大量研究均表明,“幽居者”的生活狀態對老人的積極老齡化具有消極影響,這部分人群的生理、心理狀況和社會功能狀況不容忽視。

其次,活躍老人的娛樂方式極為多樣,興趣廣泛,其中休閑型娛樂活動明顯偏多,保健型、欣賞型、智力型和社交型文娛活動也占了較大比重,尤其是對創作型文娛活動的參與情況,明顯多于其他兩類老年人。但該類人群占比較最少,僅為14.32%,屬于老年人群中的極少數,需要繼續開發和培養。

最后,一般老人的文娛方式以欣賞型、智力型和保健型為主,其興趣愛好中的外出鍛煉和回家看電視多以單人行動為主,智力型棋牌游戲等也只是涉及到了雙人或少部分的多人行動。該類人群在受訪者中屬于較大多數,占比達37.65%,代表了中國老人文娛活動和生存狀態的主要方式。

4.2 老年人群生存狀態成因分析

4.2.1 變量選擇及模型構建

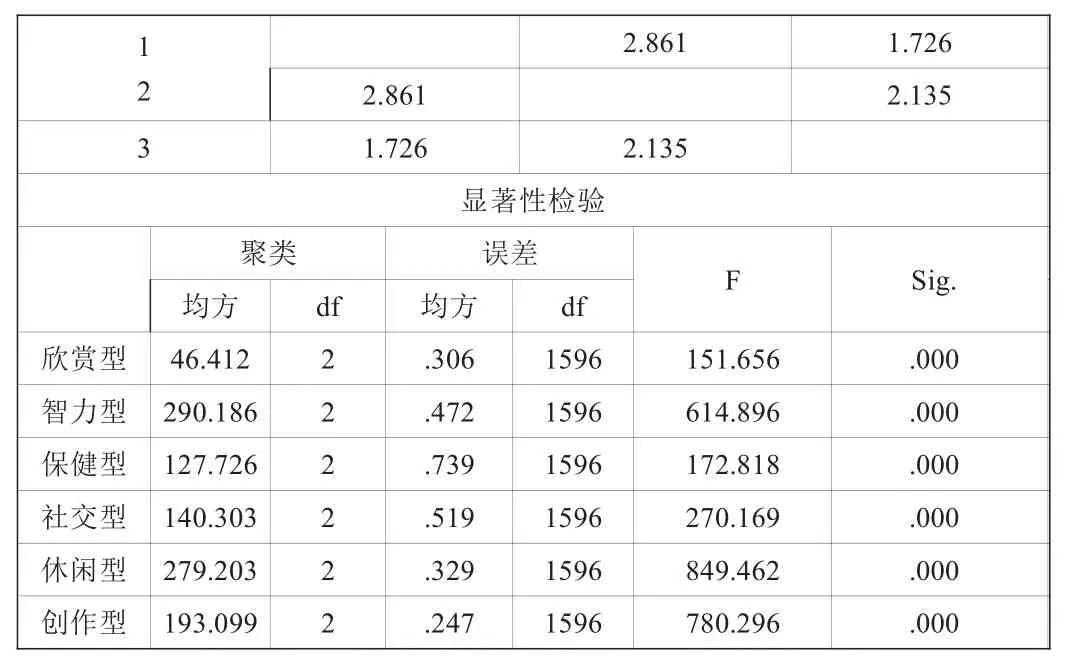

聚類分析結果表明,按文娛活動的類型及其發生頻次可以將受訪老人的生存狀態歸為三類,幽居老人、活躍老人和一般老人。由于被解釋變量幽居老人、活躍老人和一般老人為多元離散型變量,因此,本文采用mlogit模型對其影響因素進行分析,并建立模型如下:

其中Y代表老年人生存狀態類型,分別為幽居老人、活躍老人和一般老人;X1代表人口統計學變量組,包括gen、age、pla、mar、edu、wag;X2代表社會參與變量組,包括變量liv、for;X3代表健康狀態變量組,包括ph、mh、sh。

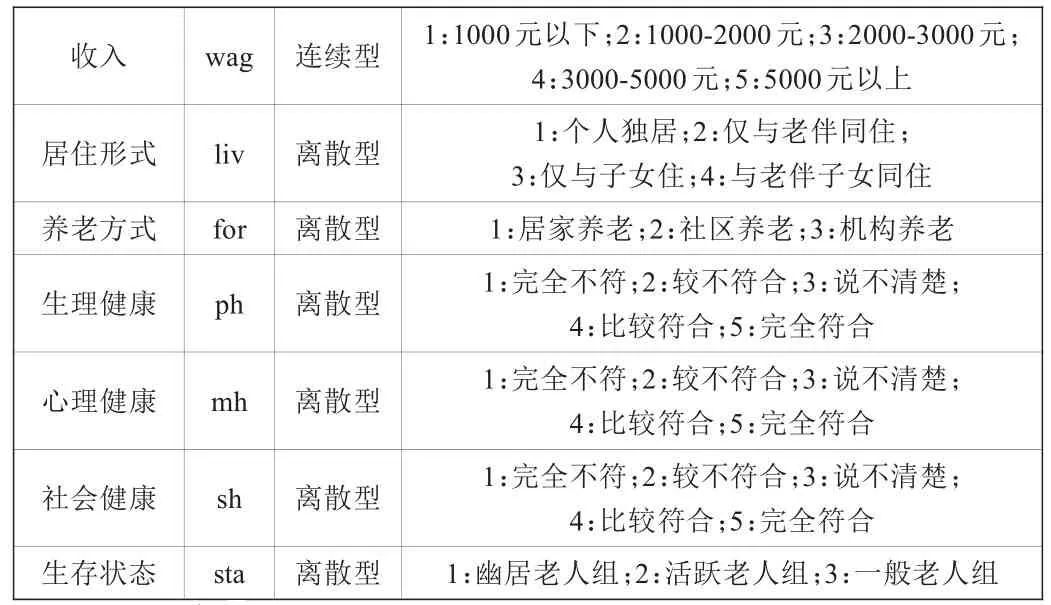

為提高回歸結果的準確性和可靠性,本文進一步將pla、mar、edu、liv、for轉化為類別虛擬變量形式,并分別以0和1代表否和是。其中pla轉化為pla1、pla2、pla3、pla4、pla5,分別代表北京、黑龍江、廣東、甘肅和四川,pla1為控制組;mar轉化為mar1和mar2,分別代表已婚和其他,mar1為控制組;edu轉化為edu1、edu2、edu3和edu4,分別代表小學及以下、初中、中專/高中以及大專及以上學歷,edu1為控制組;liv轉化為liv1、liv2、liv3、liv4,分別代表個人獨居、僅與老伴同住、僅與子女住、與老伴子女同住,liv4為控制組;for轉化為for1、for2和for3,分別代表居家養老、社區養老和機構養老,for1為控制組。此外,利用spss統計軟件將問卷中的身體癥狀與器官功能、日常生活功能、身體活動功能三個變量合并為生理健康變量,將正向情緒、負向情緒、認知功能三個變量合并為心理健康變量,將角色認知與社會適應、社會資源與社會接觸、社會支持三個變量合并為社會健康變量。將所涉及的指標及其類型和賦值進行分類,分類情況詳見表4。

表4 變量及數據描述

收入wag 連續型居住形式養老方式生理健康liv for ph離散型離散型離散型心理健康mh 離散型社會健康生存狀態sh sta離散型離散型1:1000元以下;2:1000-2000元;3:2000-3000元;4:3000-5000元;5:5000元以上1:個人獨居;2:僅與老伴同住;3:僅與子女住;4:與老伴子女同住1:居家養老;2:社區養老;3:機構養老1:完全不符;2:較不符合;3:說不清楚;4:比較符合;5:完全符合1:完全不符;2:較不符合;3:說不清楚;4:比較符合;5:完全符合1:完全不符;2:較不符合;3:說不清楚;4:比較符合;5:完全符合1:幽居老人組;2:活躍老人組;3:一般老人組

4.2.2 mlogit回歸分析

本文在聚類分析的基礎上,采用mlogit回歸方法,進一步對不同類型老人的人口統計學特征及工作生活狀態、健康情況進行分析,識別不同老人間的關鍵特征差別,并解釋不同變量組對老年人群文化娛樂活動特征的影響,如表5和表6所示。

表5 基于愛好的老年人分類及其成因(一般老人為對照組)

表6 各類老年人群偏好下部分自變量的邊際效應(%)

根據mlogit的回歸結果及邊際效應分析,受訪者成為活躍老人或幽居老人與其性別、居住地、受教育程度、收入狀況、居住形式、養老方式以及健康狀態存在密切關系。

人口統計特征方面,性別、居住地、受教育程度和收入狀況顯著影響老年人群成為活躍老人和幽居老人的概率。具體來說,男性更可能成為幽居老人,而女性更可能成為活躍老人;可能是因為女性的生活經驗比男性豐富,更容易積累豐富的社會經驗,融入社交生活,成為活躍型人群。從居住地來看,北京地區的老年人群更容易成為一般老人,由北京地區到黑龍江、廣東、甘肅和四川,成為活躍老人和幽居老人的幾率均有不同程度的提高,其中廣東省更容易出現老年人群在活躍老人和幽居老人之間的兩極分化,需要重點關注。從受教育程度來看,受教育程度越高的老齡人群成為活躍老人的概率會顯著增加;可能是因為受教育程度高的老年人接受到了更多的知識教育和先進思想,思維較開闊,晚年更能積極地投入到娛樂活動和休閑生活中去,提高其活躍程度。從收入角度來看,收入成為影響老年人群成為幽居者的主要原因,收入越高的老年人成為幽居老人的概率會顯著下降,相反收入越低的老年人就更容易成為幽居老人;這可能是因為老年人的收入直接決定了其參與旅游、培養興趣愛好的物質基礎水平。

社會參與方面,個人獨居會顯著的提高老年人群成為幽居老人的幾率,與子女、伴侶同住的居住形式顯著降低了老年人成為幽居老人的概率,可以看出家人和子女對老人的社會支持起到相當重要的作用;社區養老是老年人群成為活躍老人的主要因素,社區養老作為機構養老與居家養老的最佳結合,社區與家庭共同滿足老年人的需求,這也要求我國把社區養老服務提升到重要發展位置。

健康狀態方面,生理健康良好會顯著提高老年人成為活躍老人的概率,身體狀況良好的老年人仍具備維持正常工作和娛樂生活的基本能力,但由于其身份的阻礙,他們不得不放棄自己的工作,進入退休生活,為娛樂生活的開展留出時間,休閑娛樂活動增加。其次,社會健康越差的老年人則會顯著降低其成為活躍老人和幽居老人的概率,特別的影響其成為活躍老人的概率;由邊際效應的分析結果也可以看出,社會健康每提高1,老年人成為幽居老人和活躍老人的比例將分別下降0.155%和0.002%,即社會健康越好,老年人越不容易淪落為幽居老人,故要提高積極老齡化程度,降低老年人成為幽居老人的概率。

5 結論與建議

本文立足于老年人群文娛方式和養老方式的調查問卷,通過聚類分析將老年人群生存狀態分為3個類別,運用mlogit回歸分析,從人口統計學、社會參與和健康3個維度出發,探索老年人群生存狀態的影響因素,結果發現:女性、受教育程度和收入水平較高、有家人陪伴并選擇社區養老方式、社會健康良好的老年人會顯著的提高其選擇積極地生存狀態的概率,故本文為積極老齡化的發展提出如下合理的建議。

5.1 發展老年教育,提升教育水平

高受教育水平的老年人更容易選擇積極的生存狀態,這就要求在教育范圍的設置上重視發展老年教育,在教育內容設置上充分滿足老年人不同方面的需求,既要滿足老年人的休閑娛樂需要,又要滿足老年人的日常生活需要,有針對性,有層次的設計課程科目和內容,將老年人最感興趣的健康保健、人文藝術、休閑生活、語言文化和老年心理學等類型納入老年教育的主體范圍,以解決老年人在繼續社會化過程中遇到的困難和問題,豐富其晚年生活,優化生存狀態。

5.2 拓寬就業渠道,培訓老年人群

積極老齡化趨勢下的老年人群的特征之一就是希望能繼續為社會做出貢獻,延續自己的價值,所以應拓寬老年人的就業渠道,進行老年人培訓。老年人的經驗是非常豐富的,在老年人固有知識結構的基礎上,增加新的技能培訓,能夠為企業在最短的時間內創造價值,還能夠提高老年人適應社會的能力和自信心,增加老年人群的收入。另一方面,鼓勵老年人再就業,幫助消除幽居人群退休閑置在家而產生的消極孤單思想,增加與社會的接觸,擴大老年人的社會交際圈,從而帶給他們一種健康的心理狀態,讓老年人老有所用,老有所為。

5.3 重視機構和社區養老,發揮社會力量

隨著老年人數量的增多,社會養老會逐漸取代家庭養老的主體地位,不能忽視養老機構和社區在養老服務中的作用,機構養老是養老的中堅力量,社區是精神贍養的關鍵。要充分發揮養老機構和社區的功能和作用,完善文化娛樂設施的建設,積極開展服務活動,擴大老年人群的社會交際,開展各種各樣的文化宣傳活動,豐富老年人群的晚年生活,實現一般老人和幽居老年向活躍老人的轉化。