羅馬禮儀中的格里高利圣詠:風格、體裁與功能

祁宜婷

【摘要】作為基督教禮拜儀式音樂,格里高利圣詠是一種以承載和實現禮儀功能為目的的音樂類型,與當下人們熟悉的藝術音樂作品有全然不同的創作初衷與表現意圖。以一種較為適合其功能性特點而非審美觀照特點的方式描述、分析和詮釋其在羅馬禮儀語境中的存在狀態與表現形式。論述圣詠音樂風格的構成因素與決定其音樂表現的禮儀語境因素,旨在闡明儀式圣詠的音樂風格、體裁和形式特征與基督教禮儀語境有深刻的關聯。正是由于羅馬禮儀的儀式功能訴求被轉化為一種明確的形式規則,才賦予圣詠音樂本身以確定性與風格化的體裁特征。

【關鍵詞】格里高利圣詠;羅馬禮儀;圣詠詞樂關系;旋律特性;詩篇第91首

引言

按照當代主流的藝術音樂觀,討論西方音樂的立足點主要在其音樂風格,基于音樂形式分析的風格闡釋是理解作品的習常路徑。但面對中世紀格里高利圣詠這種禮拜儀式音樂,其音樂“風格”應當如何被定義和理解?筆者認為,對這一問題的討論宜從兩個層面展開:其一,格里高利圣詠的音樂風格由哪些因素構成?其二,這些風格特征(stylistic traits)是由什么因素決定的?第一個層面的問題直接指向音樂自身的藝術表現因素,比較容易理解;第二個層面事關圣詠音樂風格形成的外部條件——羅馬禮儀的儀式語境,這對于包括筆者在內的國人而言,則是不容易跨越的認知屏障。

作為研究格里高利圣詠的一種必要學術準備,筆者于2018年刊發了《西方中世紀圣詠研究中的“儀式”問題》(下文簡稱《儀式問題》)一文,主要圍繞與中世紀格里高利圣詠直接相關的基督教羅馬禮儀展開討論,內容涉及羅馬禮儀的基本概念和體制性因素(如教會年歷、日課與彌撒的儀式規程等),以及圣詠曲調如何通過改變旋律特性來實現儀式功能的問題。本文在前文基礎上將研究重心轉向羅馬禮儀中的圣詠音樂,通過分析和重新闡釋前文中的曲例并加入若干新曲例以推進對圣詠音樂風格問題的探索。研究此類問題,首先需要探明:1.什么是圣詠音樂的風格(style)、體裁(genre)和功能(function)?2.作為一種必須發揮禮儀功能的儀式音樂,格里高利圣詠的音樂風格如何與其所處的儀式環境和所要發揮的儀式功能發生關聯?3.格里高利圣詠的音樂風格又是如何被羅馬禮儀所規范和塑造的?

作為一種單音音樂形式,格里高利圣詠的音樂風格主要體現在旋律特性上,而圣詠的旋律特性在很大程度上是由其體裁決定的。單從音樂角度而論,圣詠體裁(chant genres)指的是一段旋律在儀式過程中的具體位置和項目。例如,處于彌撒禮儀“序引部分”起首處的“進臺經”(Introit)。“體裁”一詞不僅為描述音樂風格提供了必要的概念框架,還將儀式中的音樂與其儀式功能聯結在一起,其中的聯結點在禮儀經文。由于儀式圣詠的體裁同時是儀式項目(指向儀式中的行動)及其禮儀經文(指向儀式的意義表達)的同義詞,因此體裁概念便兼具行動一意義—藝術三方面含義。

仍以“進臺經”為例,其禮儀功能是將儀式實施者從儀式場所外引入場所內部,其音樂就需為配合莊重的列隊行進和入場式的莊嚴氣氛而設置風格中庸的旋律,而不會選擇華麗炫技的花唱式旋律或節奏不規整的音節式吟誦。從文本來看,例如諸圣節(Feast of All Saints)彌撒的進臺經就選取了武加大本(the Latin Vulgate)舊約詩篇第32首第一節(Ps.32:1)作為主干經文,詩節起句為:“義人們吶,你們應當靠我主歡樂”(Exsultate justi in Domino)。“義人們”(Justi),顯然指向諸圣徒;“你們應當歡樂”(Exsultate)一詞在原文中置于句首,可恰當烘托節日氣氛。如此一來,通過選擇特定音樂風格和專用經文,作為彌撒儀式引入項目的進臺經既呼應了儀式行動的節奏和氣氛,又明確預示了某一特定節日的主要紀念性內容。

上例簡單說明了圣詠音樂風格的直接決定因素來自其體裁,而體裁又是由其儀式功能所決定的。儀式功能既是創作圣詠旋律的出發點,又是其音樂風格的最終決定因素。下文將從對風格問題的討論起步,分別論述圣詠音樂風格的構成因素和決定性因素,意在闡明正是羅馬禮儀的各項要素(包括儀式年歷所規定的場合——節日或平日,禮儀類型——日課或彌撒,以及禮儀規程中的具體位置等)賦予了格里高利圣詠的各類特定體裁以一種明確的形式感;也正是因為實現儀式功能的訴求被轉化為一種明確的形式特征而使圣詠音樂本身具備了鮮明的風格特色。

一、圣詠音樂風格的構成因素

自19世紀晚期開創對格里高利圣詠的研究以來,西方學界在一個半世紀的學術歷程中業已建立起一套成熟的分析性話語體系和闡釋規則。儀式圣詠的音樂形態表面上看似簡單,但仍可從其旋律特性、音樂結構、調式歸屬以及表演形式等多方面進行描述和分析,因此,旋律、結構、調式和表演形式常被視為圣詠音樂風格的主要構成因素。

第一,對于圣詠旋律特性的把握,可依照音符與歌詞字音的對應關系由簡至繁地大致歸為三類:音節式(syllabic)、紐姆式(neumatic)和花唱式(melismatic)。

音節式,指一個字音(即包含一個元音的拉丁語音節)對應一個音高形成的詞樂關系;紐姆式,是以一個字音配合一個或兩三個紐姆符為特色(一個紐姆符可包含少則兩三個、多則七八個音符);而由多達十幾個甚至幾十個紐姆符組成的華麗音群對應一個字音所形成的花唱式段落則代表了圣詠曲調中最為婉轉有致且富有裝飾性的旋律風格。通常情況下,花唱式被包含在一段以紐姆式風格為主體的曲調中,是禮拜儀式中凸顯音樂表現的高光時刻。

音節式風格在儀式語境中運用得頗為廣泛。這種富于顆粒感、字音吐納清晰的風格主要運用在諸如彌撒儀式中的讀經(如前彌撒禮儀中的讀福音書)、禱告(如彌撒序引部分的特用短禱文、領圣體禮儀中的主禱文)、連禱歌(Litany),以及榮耀頌(Gloria)、信經(Credo)、繼敘詠(Sequence)這類文本長大的段落,或神父與唱詩班互致問候的短小應答句中;在日課中,音節式風格體現在完整的詩篇誦唱及小光榮頌(Lesser Doxology)、交替圣歌(Antiphon)、小應答圣歌(Short Responsory)和大多數贊美詩(hymn)體裁中。音節式誦唱的圣詠旋律簡單質樸,其意圖不在音樂表現,而在于清晰傳達禮儀文本。音樂只是一種以不同于日常言談的、更富有感染力也更凝聚注意力的方式美化語言,提升儀式感的手段。

紐姆式風格普遍見于進臺經、圣哉經(Sanctus)、羔羊經(Agnus Dei)、圣餐經(Communion)和附加段(trope)中。這些圣詠體裁的文本都不太長,且文體較有規律。如圣哉經清晰的段落結構和相對整齊的句式,羔羊經的三段體平行結構(僅第三段第二句尾部歌詞有變)等。相比于音節式風格,紐姆式的旋律性更強,也更適合篇幅適中且文體更規律的歌詞文本。在紐姆式風格的圣詠中,其歌詞含義通常并不復雜,不像讀經、布道那樣需要承擔更繁重的語義表達功能,因此音樂的裝飾作用就得到了加強。

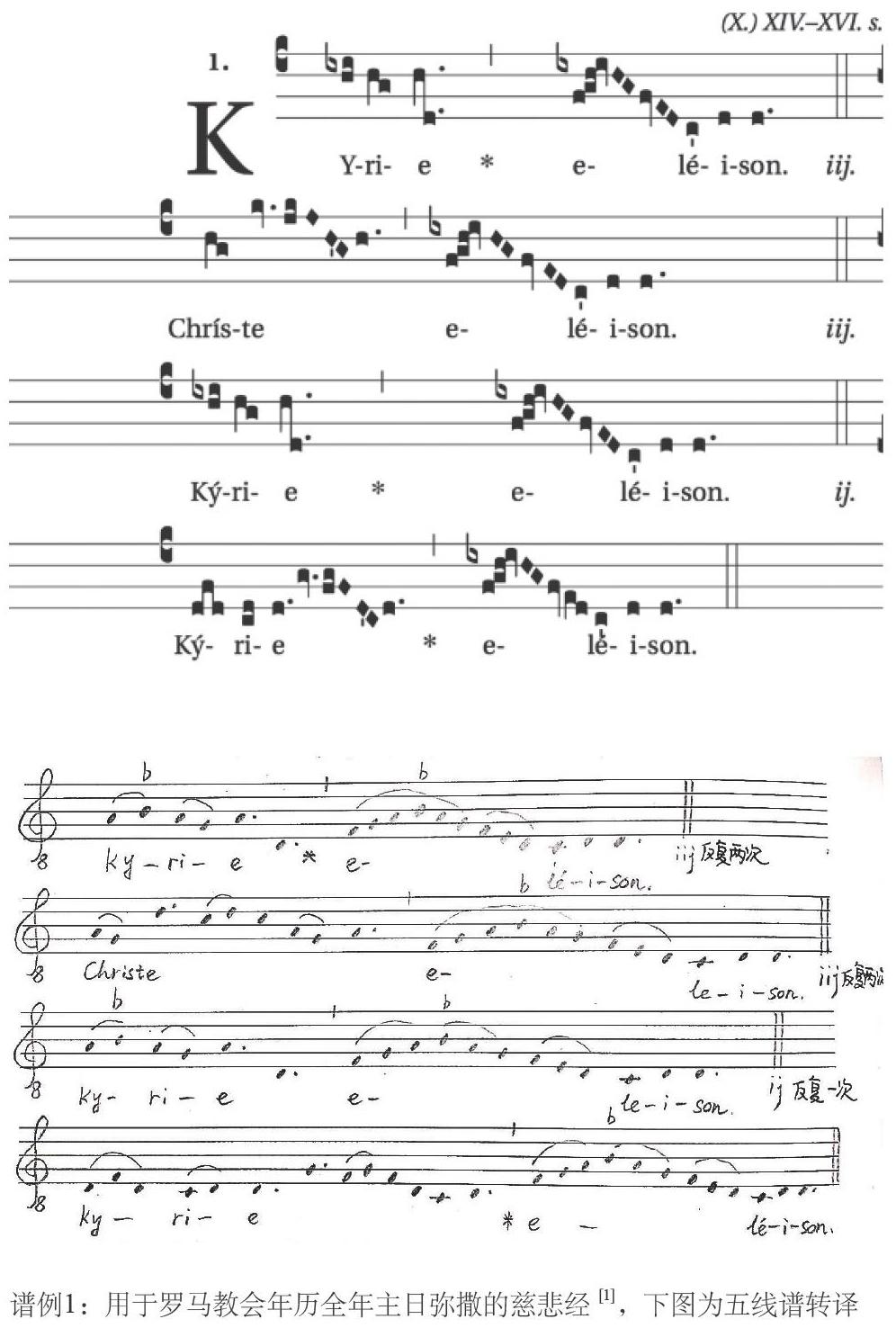

彌撒儀式中的求主慈悲經(Kyrie)、升階經(Gloria)、哈利路亞(Alleluia)、特拉克特(Tract)、奉獻曲(Offertory)以及日課申正經中的大應答圣歌(Great Responsory)則是以紐姆風格為主,同時包含花唱段落的儀式圣詠體裁,如下文譜例(譜例1)——通用于全年主日彌撒的慈悲經。而運用花唱風格的更極端的例子可見后文圣徒紀念日彌撒中的“哈利路亞”(譜例8)。

一般而言,禮儀經文越簡單、儀式動作越稀少,則音樂越具有表現力。如彌撒儀式中花唱式風格最突出的升階經和哈利路亞。其中,哈利路亞的禮儀經文通常為“Alleluia+詩篇詩節+Alleluia”的簡潔模式,且幾無儀式行動相伴,因而呈現出最富于美感的音樂表現特征。正是哈利路亞的華美旋律,令奧古斯汀一度深陷于音樂審美之歡愉和儀式內容之感召的兩難抉擇中。

譜例1的主導旋律風格為紐姆式,但在“憐憫”(eleison)一詞上明顯可見元音e(e-leison)上由三組三音紐姆符(共九個音符)延展出的小花唱句(《通用本》還提供了一個旋律配置比較簡單的無花唱、純紐姆風格的替換版本,見LU同卷第85頁)。

第二,從音樂形式(form)上來看,儀式圣詠常用的結構方式主要有三種:第一種是依托吟誦公式(recitation formulae)展開特定音樂結構的類型;第二種是帶有重復和分節形式的結構;第三種是形形色色不易歸類的自由形式。

在儀式進程中,當需要吟誦大段經文時,往往需要回避那種奪人注意力的華麗旋律。吟誦的特色就在于它以不同于日常言談的聲調語氣,在一個相對較高的調值上吟詠而具有一定音樂性,但又不以音樂表現為目的。因此,吟誦長篇經文相對簡單的方法,是在一個簡短起調后,持續在一個單音上念誦經文直至通過一個簡單的旋律下落而收束(譜例2)。

而相對復雜的、可形成一定結構感的展開方式則由起調(intonation)、單音上的持續吟誦(reciting on a monotone)、半終止(mediant)構成上句經文,再由吟誦(reciting tone)和全終止(cadential)續成下句經文(詳見本文第二部分中對詩篇誦唱的完整描述及譜例5、6)。如某句經文字詞較多,則會在單音吟誦中加入曲調的轉折(flex,flection)以增加旋律的趣味。其整體結構頗類似于中文詩歌中的起(起調)、承(吟誦音上的持續念誦)、轉(旋律的微小轉折)、合(終止式)。這種稍顯復雜的吟誦模式是日課中詩篇(psalms)和圣歌(canticles)最普遍的誦唱方式,同時也被運用在諸如彌撒禮儀的進臺經、圣餐經當中的詩篇詩節(psalm verses)誦唱部分,因為這些部分普遍都使用詩篇歌調(psalm tones)。

第二種帶有重復和分節形式的結構相對而言更具有規律性和形式感,常常出現在贊美詩和繼敘詠這類體裁中。由于贊美詩文體本身呈現出整齊劃一的句式結構和鮮明的多段體分節形式,因此音樂上也常以較規律的一段曲調配合多段歌詞的分節歌形式相配合。如著名的《施洗約翰贊美詩》(Ut queant laxis)就是由一段曲調配置五段歌詞形成的分節歌形式,每一段都由長度相當的七句歌詞構成。繼敘詠又有所不同,它的句式雖長短不一,但仍以成對樂句的重復模式(ABBCCDD…)而形成引人注目的規律感。

所謂圣詠的自由形式并非指音樂沒有結構或缺乏規律性,而是指其結構總是隨著經文的變化而發生實質性變化,并不會因體裁一致而擁有相同的結構。這一特點主要出現在彌撒的專用部分(the Proper of the Mass),即進臺經、升階經、哈利路亞、特拉克特、奉獻曲和圣餐經中。也就是說,隨著儀式場合的改變,當彌撒專用部分的經文發生變化時,音樂結構也會隨之改變。需要注意的是,雖然自由形式的圣詠具有變化多端的音樂結構,其旋律特性卻是大致趨同的。也就是說,繼敘詠總是以音節式風格為主,而哈利路亞則是兼容紐姆式風格的花唱風格圣詠,尤以令人心醉的朱比勒斯花唱(Jubilus)而著稱。

第三,“從音樂分析的立場來看,調式因素可能是唯一一個可將(不同歷史時期出現的、形態與風格各異的)格里高利圣詠歸為同類的特征性因素”。因此也就不難理解,何以調式會成為判斷圣詠音樂風格的一項重要依據。一方面,特定的圣詠體裁確實表現出一定的調式偏好。例如,據粗略統計(表1),哈利路亞的旋律40%使用了D調式,44%使用了G調式,而F調式的旋律最少,僅占4%;與此相反,升階經恰恰是運用F調式(第五調式)比例最高的體裁。另一種彌撒體裁特拉克特只運用第二調式和第八調式。這些例子顯示出調式確實可在一定程度上反映圣詠的體裁特征。另一方面,通過確定旋律落音(收束音)、吟誦音和音域范圍所形成的調式理論體系,為圣詠的音樂分析和中世紀后期新圣詠的創作打下了堅實的理性思維基礎。

第四,在儀式語境中,根據不同場合、不同儀式實踐者及特定表現效果的需要,圣詠主要運用交替式(antiphonal)、應答式(responsorial)和直接誦唱式(direct)三種演唱方式。

交替式是指由分為兩組的唱詩班輪流演唱的方式,可以被自然運用于諸如詩篇的對句結構(詩篇詩節通常分為上下句,以不同措辭來表達同一個意思)的演唱處理中。在現代儀式實踐中,運用交替演唱方式的圣詠體裁通常包括:日課中的完整詩篇誦唱、交替圣歌、邀請詩篇,以及彌撒中的進臺經和圣餐經等。

應答式唱法是一種由主持神父或獨唱歌手起調,唱詩班應和并續唱構成的演唱方式。日課中的應答圣詠、申正經夜禱中的大應答圣詠,彌撒中的升階經、哈利路亞和奉獻曲通常采用這種唱法。與交替圣詠通常伴隨儀式行動不同,應答圣詠更多出現在讀經環節之后或兩次讀經之間。由于應答式唱法由獨唱主導,而獨唱者往往比唱詩班和會眾具有更出色的音樂能力,因此應答圣詠包含更多的花唱樂句并呈現出更具有音樂表現力的特色。

一般而言,直接誦唱式圣詠的音樂性最差,它常由主持神父在特用短禱文、序禱、天主經(Pater Noster)以及小光榮頌時演唱。但彌撒儀式中的特拉克特卻是例外,特拉克特是被用在復活節前[從七旬主日(Septuagesima)至圣周六(Holy Saturday)]和其他悔罪節期[尤其是貫穿教會年的四個四時守齋日的星期六(Ember Saturdays)]替代哈利路亞接在升階經后演唱的體裁。雖然它的旋律特性基本以紐姆式風格為主,但卻比一般的這類風格更富有裝飾性(因其紐姆符通常包含四至六個音符,而非常見的二至三個音符),幾乎每一首特拉克特都包含花唱風格的樂句。關于特拉克特的演唱方式,盡管存在爭議,但大多數學者傾向于認為特拉克特是罕見的使用直接誦唱方式的詩篇歌類型(direct psalmody),也就是由一個獨唱者或一組獨唱者從頭至尾詠唱詩篇詩句,前后既無應答,也無交替圣歌的疊句部分。

上述有關演唱方式的討論僅限于一般情況下的概論。儀式圣詠的演唱方式并非一成不變,而是隨時代和地域的不同而不同,因此對于諸如“奉獻曲在中世紀究竟是交替式還是應答式”等問題,西方學界至今未形成共識。

綜上,中世紀西方圣詠音樂風格闡釋的主導方法是分析旋律特性、劃分形式結構、判斷所屬調式和考察其演唱方式。這種音樂分析方法和話語體系以其易于理解又簡便易行而影響廣泛,音樂自身的風格特征問題也確實得到了有效的闡釋。但上述這類分析工具的缺憾和局限也是顯而易見的,其主要問題在于有意略去了復雜的儀式語境對于圣詠音樂風格的塑造作用和直接影響。

通常情況下,研究中世紀西方圣詠的專著都會將基督教禮儀作為首要問題放在開篇部分論述。但在音樂通史或斷代史撰述中,因篇幅所限顯然難以對禮儀問題做全面討論。因此,筆者在下文中將更多從儀式語境和儀式功能的角度出發來切入圣詠音樂風格的討論。對于儀式圣詠這種非藝術音樂觀念主導的功能音樂而言,這將是一種更切合實際的理解與詮釋路徑。

二、圣詠音樂風格的決定因素

如何從整體性視角來認知和理解格里高利圣詠?理查德·克羅科(Richard Crocker)在與大衛·希利(David Hiley)合編的《新牛津音樂史》認為若要處理圣詠旋律特性這類的問題,必須要了解圣詠所處的儀式場合(calendar)及其承擔的儀式功能(function)。例如,當提及一首為圣誕節(儀式年歷中的具體位置)彌撒的進臺經(彌撒禮儀類型中承擔的具體功能)而作的交替圣歌時,圣誕節所標志的儀式場合已使其與非重大節日的主日(Dominical)拉開了距離;而進臺經在彌撒儀式中的位置和功能所體現的交替誦唱方式與紐姆式旋律特性,也必然和彌撒禮儀中其他儀式圣詠的體裁界限分明。

克羅科提供了一種對圣詠音樂較為適切的解釋模式,但在音樂史撰述中卻極少被采用。筆者視野所及范圍內,在當下較新的音樂史著作中,唯有塔魯斯金的《牛津西方音樂史》采用了這種解釋模式,但這卻并非塔魯斯金的原創成果,而是間接得自彼得·瓦格納對格里高利圣詠之音樂形式的開創性研究。

在現代圣詠研究的開創階段,彼得·瓦格納曾通過對同一個禮儀文本的多個風格迥異的圣詠配曲進行對比,揭示出決定圣詠風格的“首要因素,不是歌詞的意義和情緒,而是其在禮拜儀式中的位置與功能”。這一典范性的示例出自武加大本舊約詩篇(Psalms)第91首(新教《圣經》詩篇第92首)的第12節(Ps.91:12)。

詩篇第91首原本由15個詩節組成,完整誦唱全部詩節的做法被放在平日日課(ferial cursus)的詩篇誦讀環節。無論教堂還是修道院慣例都將它安排在晨禱(Lauds)禮拜中,雖然未必落在一周中的同一天。但瓦格納將研究的著眼點特別放在了其中第12詩節的多個配曲上。這里出現了一個重要問題:一個簡單的詩節為何能擁有多達幾個甚至十幾個不同的旋律配置?實際上,這與禮拜儀式中經文的運用方式有很大關系。通常,在羅馬禮儀的儀式圣詠中極少完整使用《圣經》(或《圣經》以外文本)中的某個獨立篇章。在日課中,類似150首詩篇這樣能得到完整奉誦的文本幾乎絕無僅有,贊美詩和圣歌(canticle)因其篇幅短小且自成起訖,可算作例外。而在彌撒儀式中,各類圣詠體裁的歌詞文本幾乎都是由《圣經》或非《圣經》文本的語句拼接而成的。

拼接(centonization)也稱“聯句”,是創作禮儀文本經常用到的技巧。將完整篇章打散,抽取其中的語句后再與其它篇章中的文句重新組合、鍛造成新的文本,這是為適應不同宗教節日或紀念日里不同的儀式場合的表現需要而使用的常規手法。因此,同一個禮儀文本常常會出現在完全不同的節日里,運用在不同的禮儀類型(某一個日課或彌撒)中,被安排在完全不同的儀式位置并承擔不同的儀式功能。

詩篇第91首第12節就像一個縮微景觀,透過對其經文運用和各種風格配曲的觀察可窺知在一個由禮儀體制的多個要素構成的復雜系統中,禮儀場合、儀式類型、儀式位置、專用經文及其音樂風格是如何彼此協調又相互牽制以聯動運作的方式來實現儀式功能的。

筆者將從塔魯斯金的《牛津西方音樂史》轉引部分曲例,通過呈現同一個禮儀文本的各種不同的旋律配曲來說明儀式場合和語境對圣詠風格的決定性影響。這一解釋路徑對諸如“圣詠音樂風格的來源(也就是決定其風格的關鍵因素是什么)、這些決定性因素又是如何發揮作用的?”這類問題提供了最為直接的認知路徑和思考方式。

第一例:日課禮儀中第九課(None)的結束應答短句

武加大本詩篇第91首第12節的詩歌文本(Justus ut palma)由典型的上下對句組成。拉丁語原文為:“Justus ut palma florebit,sicut cedrus Libani multiplicabitur.”中文大意為:“義人要發旺如棕樹,生長如黎巴嫩的香柏樹。”第一例(譜例3)來自一段應答圣歌短句(versical)的配曲。這個短句被用在一個圣徒節日(Sanctorale)第九課(None)的儀式結尾處,旋律僅由C和A兩個音組成,大部分歌詞是在C音上的單音誦唱,這種一音對多詞的手法反映出極為單調的吟誦風格特征,只有結尾處音高的下落稍稍顯示出一點旋律感。

這種音樂處理上的漫不經心,表明了即使是用在紀念日而非平日禮儀中,日課中的第九課都是最簡樸的儀式類型(見表2儀式結構),而儀式結尾處的應答短句也遠沒有作為儀式核心部分的詩篇誦唱(psalmody)重要。既然這段圣詠無須承擔重要的儀式功能,其旋律風格也就流于粗疏敷衍了。

第二例:日課禮儀中的完整詩篇誦唱

本例相對復雜些,是一首帶有交替圣歌的完整詩篇歌。完整的詩篇誦唱是日課禮儀的核心內容。無論是以誦讀為主、用時較少的小定時祈禱(第一、三、六、九課),還是規模更大的晨禱(Lauds)和夜課經(Compline),以及最為隆重、音樂性最強的申正經(Matins)和晚禱(Vespers),每日八課禮拜都是祈禱和功課的場合,更多帶有自我修習和沉思內省的意味。雖然中世紀的修道院和在俗教堂對于全部詩篇在日課八課中的具體分配方案有所不同,但都需要在一周內將150首詩篇完整唱誦一輪。

作為日課吟誦的核心部分,儀式詩篇從來都不是被單獨誦唱的,而是需要和附加在它前后的交替圣歌或應答圣歌在一起聯合使用。第二例(譜例5)和第三例(譜例6)合起來可說明日課中完整的詩篇誦唱模式。

譜例5是日課中詩篇吟誦方式的一個范本,體現了修道院中每周循環奉誦150首詩篇的課規慣例(cursive psalmody),使用第八詩篇歌調進行誦唱。詩篇歌調(psalmtones)與教會調式的概念頗有淵源但又完全不同,它并不體現為一套表達各個音級之間音程關系的、抽象的音階體系,而是一個簡短的旋律公式,大體包含起調、吟誦音(tenor,reciting tone)和終止式(cadence)三個要素。作為一套吟誦詩篇時運用的簡單旋律公式,詩篇歌調并不承擔后來的音樂主題或動機那樣的語義表現功能,而是以反映詩歌語言之起承轉合的結構意味為要旨,因此很多研究者以“標點功能”來說明歌調與詩句之間的關系。

譜例4是第八詩篇歌調的旋律公式,白符頭為吟誦音,它可隨文本中的拉丁語音節含量而任意添加或縮減;小節線標識出詩篇上下句的分句結構,在下句中可有三種不同的方式來結束詩篇吟誦,它們的旋律落音分別是G、A和C音,不同的終止音型及其旋律落音可以用來連接不同的交替圣歌。譜例5則展示出帶有詩篇第91首文本的第八詩篇歌調是如何被具體運用的。

譜例闡釋:在此例中,按課規將吟唱詩篇第91首的全部詩節(譜例只節選了其中的五個詩節,第12節在歌詞第四行)。其中,每個詩節都是可分為上下句的對句結構。從特意分兩行設置的譜例中可以看到,運用了第八詩篇歌調的旋律也分為上下兩句,歌調展開的基本形式為:上半句由起調(譜例中標示拉丁文術語:initium)、吟誦(tenor,第八調式的吟誦音為C音,以詩篇詞句長度來決定吟誦音的多寡)和半終止(mediant)構成;而下半句則不再使用起調,只唱吟誦音和終止式(terminatio)。如某一詩節的詞句較多(如第二節歌詞),則會在吟誦中間加入轉折(flexus,即微小的旋律變化)以增加旋律的變化感。

需特別注意的是,完整的詩篇誦唱要由分成兩組的唱詩班依據其上下句結構輪流歌唱,此即前文所述的交替式演唱。此外,吟誦詩篇還須遵循一個既定模式,即在正式的詩篇吟誦之前先由一首獨立的交替圣歌引入,這個名為交替圣歌的部分通常從其所附屬的詩篇歌中選取一節作為歌詞,選取哪一個詩節并非隨意,而是要和當日的禮儀場合相匹配,并且待詩篇誦唱全部結束后再折返回來重復一遍。因此,西方學者往往以“框架式”(framed)一詞來形容圍繞詩篇吟誦的交替圣歌。在現代儀式實踐中,日課詩篇吟誦通常表現為“交替圣歌+全部詩篇詩節+交替圣歌”。

但如遵照中世紀的慣例,則詩篇的每一詩節都要與其交替圣歌輪流歌唱,形成一個無比繁復的龐大結構。由于這種演唱方式太耗時費力,因此很早就被廢棄不用了。

除了以交替圣歌作為詩篇誦唱的前后框架外,在完成全部詩篇詩節吟唱之后,還要用同一個歌調(如上例中的第八詩篇歌調)加唱一篇“小光榮頌”(見譜例5倒數第二行歌詞,Gloria Patri et Filio…)。這是在古老的舊約詩篇誦唱當中引入新的基督教信仰內容的體現。小光榮頌也可分為兩節,以第二節終止部分的程式“直到永永遠遠。阿門。(in saecula saeculorum.Amen)”作結。為節省空間,這一句作為套話的經文Seculorum Amen通常只擇出其中的元音而縮寫為Euouae。小光榮頌與終止程式的全部拉丁語歌詞如下:

(中文大意為:“榮耀歸于圣父、圣子、圣神。如其在過去、現在和未來,直到永永遠遠。阿門。”)

Gloria Patri et Filio,(詩篇歌調上半句)

et Spiritui Sancto.(詩篇歌調下半句)

Sicut erat in principio,et nunc,et semper.(詩篇歌調上半句)

et in saecula saeculorum.Amen.(詩篇歌調下半句,Euouae運用歌調中的某一個終止式以引回交替圣歌)。

亦可將小光榮頌的前三行統一用詩篇歌調上半句來演唱,而最后一句唱歌調下半句。

因此,現代禮儀實踐中的完整詩篇誦唱模式為:“交替圣歌+(詩篇詩節+小光榮頌及Euouae)+交替圣歌”。其中,“詩篇詩節+小光榮頌”是其核心內容。由于每次日課都要完整奉誦至少三至五首詩篇,如遇重大節日像申正經這類日課禮儀則需要誦唱九至十二首完整的詩篇,因此詩篇誦唱全部是突出吟誦音而很少旋律變化的音節式風格。

第三例:詩篇首尾的交替圣歌

第三個曲例(譜例6)是該詩篇歌首尾框架的交替圣歌。由于詩篇吟誦是日課的必備項目,因此,真正對詩篇音樂風格產生影響的是其所處的儀式場合。在此例中,由于這首交替圣歌是用于圣徒紀念日(而非平日)的日課場合,因此從其選詞到旋律配置都與平日日常吟誦的詩篇交替圣歌有所不同。從此例中可以觀察到同一節歌詞由于所處位置不同而表現出的旋律風格差異。

譜例闡釋:首先,由于這首圣詠(包括交替圣歌和詩篇誦唱全部)被用于紀念殉道者的日課儀式場合,因此選取第12節“義人要發旺如棕樹”作為交替圣歌的歌詞用于紀念圣徒(即“義人”,Justus)的儀式場合就顯得貼切。

其次,從這個例子中可觀察到同一節歌詞由于其所屬圣詠體裁(一為吟誦詩篇,一為交替圣歌)承擔的儀式功能不同,因而表現出風格上的差異。交替圣歌雖與其詩篇歌同為音節式風格,但其旋律性比之上例模式化的詩篇歌調顯然要豐富,曲調上更多一些靈活的變化。這就與其所環繞的完整詩篇的公式化吟誦多少形成了一些音樂表現上的對比。顯然,在完整的儀式詩篇誦唱中真正具有音樂創意的部分實為圍繞在詩篇前后演唱的交替圣歌,交替圣歌才是日課中實際被創作的部分,也最需要被記下來。因此,也就不難理解日課歌詠集何以用“交替圣歌集”(antiphoner)來冠名了。

第四例:圣徒紀念日彌撒中的奉獻曲

此例(譜例7)是采用了同一歌詞文本的奉獻曲。與日課中完整誦唱詩篇的儀式目的頗有不同,奉獻曲是彌撒中禮儀行動的伴禮歌詠,處于領圣體禮的開端部分,此時正值圣餐禮中的重要行動環節——準備祭品的過程,因此演唱奉獻曲的目的不在于虔心誦讀詩篇,而在于伴隨儀式行動時凸顯行動的意義并與儀式行為的節奏合拍。西方學者普遍認為,奉獻曲在相當早的歷史時期就失去了其詩篇誦唱部分,而成為一個獨立的圣詠樂段。雖然它仍采用詩篇詩句作為歌詞,但通常是由幾節詩句拼綴、組合而成。

譜例闡釋:如前所述,由于“Justus ut palma”(“義人要發旺如棕樹”)的歌詞意義特別適用于紀念圣徒的場合,在加洛林時代的多個儀式書抄本的專用彌撒中,曾出現過不少于四個帶有這節詩篇詩句的組合歌詞文本。此例被用在紀念圣徒(教會博士,Doctor of the Church)的彌撒儀式中,演唱方式應為應答式。其音樂風格的突出特點是包含大量花唱式的詞句處理,因此旋律的華麗程度比之上例使用了相同詩句的交替圣歌而言,可謂更上層樓。另外,在幾處歌詞上方運用的特殊紐姆符顯示出此處需采用特殊的演唱技巧。例如,出現在句首Justus的第二個紐姆符,以及cedrus的ce字音上的特殊紐姆(quilisma)以及“in”字音上的流音紐姆(liquescent)。用類似潤腔的方式強化音樂表現的手法,顯示了奉獻曲作為重要儀式行動的伴隨圣詠,必須以更豐富的旋律性和音樂美感來強化和提升儀式行動的感染力。

第五例:圣徒紀念日彌撒中的哈利路亞

譜例8是為圣徒紀念日彌撒中的“哈利路亞”所作的極為華麗的花唱式風格配曲。位于兩次讀經(讀使徒書信和讀福音書)之間的升階經和哈利路亞同屬于彌撒儀式中音樂表現的高光時刻。哈利路亞沒有或僅有很少的儀式行動相伴,所以它往往被視為一種全然為表現和聽賞而創作和表演的圣詠體裁。這段哈利路亞詠唱用在紀念一位曾是修道院院長的圣徒所做的彌撒儀式中。如前所述,由于“義人發旺如棕樹”的歌詞內容特別適合紀念圣徒的儀式,這一詩節也因此被用在哈利路亞前的升階經里。哈利路亞的歌詞由Alleluia+詩篇詩節(“Justus ut palma”)組成。

譜例闡釋:該例中最重要的風格特征鮮明地體現在“Alleluia”最后一個元音上蜿蜒展開的多達51個音符的婉轉花唱上,它被稱為朱比勒斯花唱。同一段旋律在詩篇詩節的最后一個拉丁語詞multiplicabitur(生長)的最后一個音節上重復了一遍。但另一個更令人驚嘆的花唱段落出現在詩篇詩節的部分,也就是在cedrus(香柏樹)一詞上由64個音高組成的長花唱旋律,其中包含了兩個短小旋律動機的重復(見譜例8中a/b標記)。

值得注意的是,哈利路亞采用了應答式唱法。其標準演唱方式為:由領唱者(precentor)起唱“Alleluia”至星花記號處,唱詩班接唱時先重復之前獨唱的“Alleluia”句(這就是所謂應答),再延續至朱比勒斯花唱直至結束。接著的詩篇詩節部分仍由領唱演唱至詩節尾部星花記號處,唱詩班續成最后一個拉丁詞“multiplicabitur”上的旋律。值得注意的是,此處的旋律就是之前哈利路亞+朱比勒斯花唱的旋律。哈利路亞的應答式歌唱方式從一個側面揭示出何以在詩篇詩節中另外安排花唱的用意,因為這一段在cedrus一詞上展開的長句是由獨唱者(而非唱詩班)來完成的,獨唱花唱段因此與“Alleluia”一詞上的唱詩班花唱段構成了一種對比和呼應,更加凸顯出這種體裁豐富的旋律性和充沛的音樂表現力。

在實際演唱時,詩篇詩節唱完后還需重復之前的“Alleluia”段落(這種處理與前述“交替圣歌+詩篇詩節+交替圣歌”的框架式方式相類)。顯然,哈利路亞以朱比勒斯花唱旋律的反復呈現為特色,并在詩篇詩節中包含至少一個對比性(甚至可以說是炫技性)的獨唱花唱句。哈利路亞是彌撒中既很少儀式動作配合也很少歌詞文本的圣詠體裁,它那種似乎是純粹為聽覺審美而設計、近于純音樂的華美旋律正適宜營造出盛大歡欣的儀式氛圍。因此,當教歷年中最重要的儀式場合——復活節節期(Paschal time,從復活節主日直至圣靈降臨節主日)來臨時,彌撒禮儀往往會在兩次讀經之間用兩段“哈利路亞”來替換平日的“升階經+哈利路亞”模式,以創造出一種由持續不斷的華麗旋律來推動并抵達的情緒高潮。

上述各例已充分展示出從極簡樸的誦經式結束句、程式化的日課詩篇誦讀,到框架式交替圣歌,再到彌撒禮儀中的奉獻曲和哈利路亞,同一節詩篇詩句(Justus ut palma)如何通過改變旋律風格來應對不同的儀式語境以實現其儀式功能。顯然,盡管運用了相同的歌詞文本(詩篇第91首第12節),但由于所處儀式場合(日課和彌撒)不同,所在的儀式項目(日課詩篇誦唱、詩篇吟誦前后的交替圣歌、彌撒禮儀的奉獻曲和哈利路亞)不同,所承擔的儀式功能亦不同,因此必須以不同風格的圣詠曲調加以配合。

同時,反向的例子也可以證明同一個問題,即當經文文本有變化而儀式項目及其圣詠體裁相同時,則可利用近似甚至相同的旋律模式來傳達同一圣詠體裁共同的風格感。這一情況在一組被命名為Justus ut palma的升階經旋律家族(Gradual-type“Justus ut palma”)中體現得非常典型。

第六例:兩首升階經中的共用旋律程式

升階經屬于彌撒禮儀中的專用部分。“專用”(Proper chants)一詞意味著在不同節日及其儀式場合中要選用相異的經文。這一組升階經被廣泛用于包括基督節日(Temporale)和圣徒節日(Sanctorale)在內的彌撒禮儀中。雖然各自禮儀經文不同,卻共享了幾個相同的旋律音型,由于這幾個旋律音型集中出現在三首升階經旋律當中,這一旋律家族就以這三首升階經的首句經文加以命名,被稱為“A summon caelo-Excita Domine-Haec dies”類型。

下面是兩首升階經的譜例。其中,譜例9是為福音書作者約翰的紀念日彌撒而作的升階經,這一段所用經文仍然取自詩篇第91首的“義人要發旺如棕樹”一節;譜例10則是教歷年中最隆重的主日——復活節主日彌撒的升階經“這是耶和華所定的日子”(haec dies),它采用的是詩篇第117首(新教《圣經》版本第118首)的第24節和第1節的內容。與哈利路亞一樣,跟隨在讀經環節之后的圣詠均采用應答式唱法,并且這兩段以紐姆風格為主的旋律都包含某些字音上曲折蜿蜒的裝飾性花唱。

在這兩段旋律中,最引人矚目的特點顯然是對幾個相同旋律片斷的引用和重組(譜例中分別以a/b/c/d加以標識),這里再次集中展示出圣詠創作中頗具特色的“拼接”技術(centonization),也就是將現成的、大家耳熟能詳的曲調片斷或旋律公式(melodic formulae)重新組接以形成新的圣詠的創作方式。畢竟在尚無記譜法輔助或譜本稀缺的時代,如同固定的詩篇歌調在日課誦讀詩篇時所起的作用一樣,采用旋律程式多少減輕了儀式實踐者對數量龐大的圣詠曲調的記憶負擔,并且促成了儀式圣詠在體裁與風格上的統一。

結論

由于圣詠旋律并非獨立的音樂作品,而是在儀式語境中被創作并以發揮禮儀功能為目的音樂類型,因此對其音樂風格的考量,首先需要將其還原到儀式語境中,掌握其所服務的基督教節日和禮儀類型,并從其儀式位置和功能方面來進一步分析和解讀圣詠體裁的意義。換言之,圣詠音樂風格是其所處的儀式語境、體裁和形式共同作用的結果。由此,目前可得出如下兩個結論:

第一,每一類儀式圣詠的風格特性都是由其旋律特性來標志的,而不同的旋律特性則通過配置不同的詞樂關系加以實現,這是圣詠音樂風格顯而易見的特色。但僅停留在從詞樂關系角度簡單描述旋律形態顯然是不夠的。在此基礎上還有為什么的問題:儀式圣詠的音樂風格何以需要展現出千姿百態的特色,或簡潔直白,或復雜而極具表現性?對這個問題的回答需要結論第二加以支持。

第二,禮儀因素對圣詠音樂風格施加了決定性影響。這些因素包括:禮儀場合(某一隆重級別不同的基督教節日或僅僅是平日禮儀)、儀式類型(彌撒或日課)、圣詠體裁(如彌撒中的哈利路亞或日課中的完整詩篇誦唱)。具體而言,基督教節日決定了儀式經文的選擇以及儀式本身的隆重程度;而儀式本身的隆重程度以及不同的儀式類型又決定了儀式圣詠的音樂表現程度;而由儀式當中的位置和功能所決定的儀式圣詠體裁(如奉獻曲或交替圣歌),則為圣詠旋律的表現性(也就是風格特色)確定了基本原則,這是構成圣詠音樂風格的直接依據。因此,當我們需要對儀式圣詠的音樂風格進行描述、分析和詮釋時,必須首先立足于對基督教儀式本身的充分研究。

責任編輯:李衛