碎石化技術(shù)修復(fù)舊水泥混凝土路面效果分析

鄧有琛

摘要:文章依托S207線桂平至鐵山港公路舊水泥路面碎石化修復(fù)工程,分析碎石化技術(shù)的應(yīng)用效果,根據(jù)舊水泥路面中修維修方案,通過試驗(yàn)確定加鋪層底拉應(yīng)力及路表彎沉比,并對比分析共振碎石化技術(shù)與多錘頭碎石化技術(shù)的處治效果,兩種施工方案均達(dá)到了預(yù)期效果,而碎石化技術(shù)維修效果略好。

關(guān)鍵詞:碎石化技術(shù);舊水泥混凝土路面;中修;層底拉應(yīng)力;路表彎沉值

0 引言

碎石化技術(shù)是舊水泥混凝土路面的一種處治技術(shù),常用于進(jìn)行路面大中修改造。該技術(shù)是使用專用設(shè)備將舊混凝土面板破碎成粒徑較小的顆粒,形成力學(xué)性能接近級配碎石的柔性結(jié)構(gòu)層。通過將混凝土路面破碎成均勻的顆粒,壓實(shí)后形成一個穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)層。雖然該技術(shù)損失了原路面結(jié)構(gòu)的部分強(qiáng)度和整體性,但可以減少溫度、濕度、車輛荷載作用對路面結(jié)構(gòu)的影響,減緩路面裂縫的產(chǎn)生和發(fā)展。

常用的碎石化設(shè)備有多錘頭類設(shè)備和共振式設(shè)備,其中共振式碎石化設(shè)備破碎效果好,粒徑小,但對原路面結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度損失也較大,必須在上部加鋪路面結(jié)構(gòu)層。多錘頭碎石化技術(shù)防治反射裂縫效果好,但其強(qiáng)大的沖擊力會對下部結(jié)構(gòu)層造成影響,應(yīng)設(shè)置水穩(wěn)基層進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)。美國從20世紀(jì)70年代開始將碎石化技術(shù)應(yīng)用到水泥混凝土路面病害養(yǎng)護(hù)中。一般碎石化處理后的水泥路面上會加鋪瀝青面層,形成復(fù)合式路面結(jié)構(gòu)。這種碎石化處治技術(shù)可有效提高路面使用壽命,預(yù)期使用壽命可達(dá)到30年。我國于2002年開始在水泥路面維修中應(yīng)用碎石化技術(shù),早期很多碎石化設(shè)備都從美國進(jìn)口,其中山東省較早,浙江、安徽等省隨后開始應(yīng)用碎石化技術(shù)對水泥路面進(jìn)行改造,并開展了大量“白+黑”試驗(yàn),很多高校也先后參與到碎石化技術(shù)應(yīng)用的研究中,取得了很多研究成果。S207線桂平至鐵山港公路原路面結(jié)構(gòu)為水泥混凝土路面,長時間使用造成路面結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了很多病害,擬采用碎石化技術(shù)進(jìn)行維修,并在上部加鋪瀝青面層。通過對不同路段采取相應(yīng)的施工方案進(jìn)行維修改造,本文對比分析共振碎石化技術(shù)與多錘頭碎石化技術(shù)的處治效果,分析說明碎石化技術(shù)的可行性。

1 工程概況

S207線桂平至鐵山港公路是桂平以及桂東北地區(qū)通往沿海的主要通道之一。本次維修路段為K265+360~K269+928.5,全長4.568 5 km,路基寬度為12 m,路面寬度為9 m。原舊路面主要為水泥混凝土路面,其中K267+445~K267+842段為瀝青混凝土路面。在所調(diào)查的交通量中以超重車輛居多,受其影響上述路段路面出現(xiàn)了車轍、龜裂、裂縫、松散等病害,部分路段也出現(xiàn)了較為明顯的坑槽等嚴(yán)重病害,對道路的正常運(yùn)營、行車安全和養(yǎng)護(hù)維修都造成了較大影響。為避免路面病害發(fā)展更為嚴(yán)重,以及影響沿線村鎮(zhèn)正常運(yùn)營,進(jìn)一步完善交通基礎(chǔ)配套設(shè)施,廣西壯族自治區(qū)合浦公路養(yǎng)護(hù)中心擬對該路段路面進(jìn)行中修。

2 舊路面中修設(shè)計(jì)方案

(1)水泥混凝土龜裂路段:過村鎮(zhèn)路段采用3 cm厚AC-13細(xì)粒式瀝青混凝土上面層+熱瀝青粘層+4 cm厚AC-16中粒式瀝青混凝下面層+1.5 cm厚同步碎石熱瀝青封油層(兩油兩料、碎石加熱、除塵)+共振碎石化舊路面面層。一般路段采用3 cm厚AC-13細(xì)粒式瀝青混凝土上面層+熱瀝青粘層+4 cm厚AC-16中粒式瀝青混凝土下面層+1.5 cm厚同步碎石熱瀝青封油層(兩油兩料、碎石加熱、除塵)+多錘頭碎石化舊路面面層。

(2)瀝青路面沉陷路段:采用3 cm厚AC-13細(xì)粒式瀝青混凝土上面層+熱瀝青粘層+4 cm厚AC-16中粒式瀝青混凝土下面層+1.5 cm厚同步碎石熱瀝青封油層(二油二料、碎石加熱、除塵)+挖除舊路瀝青路面及基層(平均厚40 cm)回填級配碎石。

(3)過渡路段路面:采用3 cm厚AC-13細(xì)粒式瀝青混凝土面層+熱瀝青粘層+舊路面處理。

3 碎石化技術(shù)修復(fù)效果分析

3.1 瀝青加鋪層層底拉應(yīng)力分析

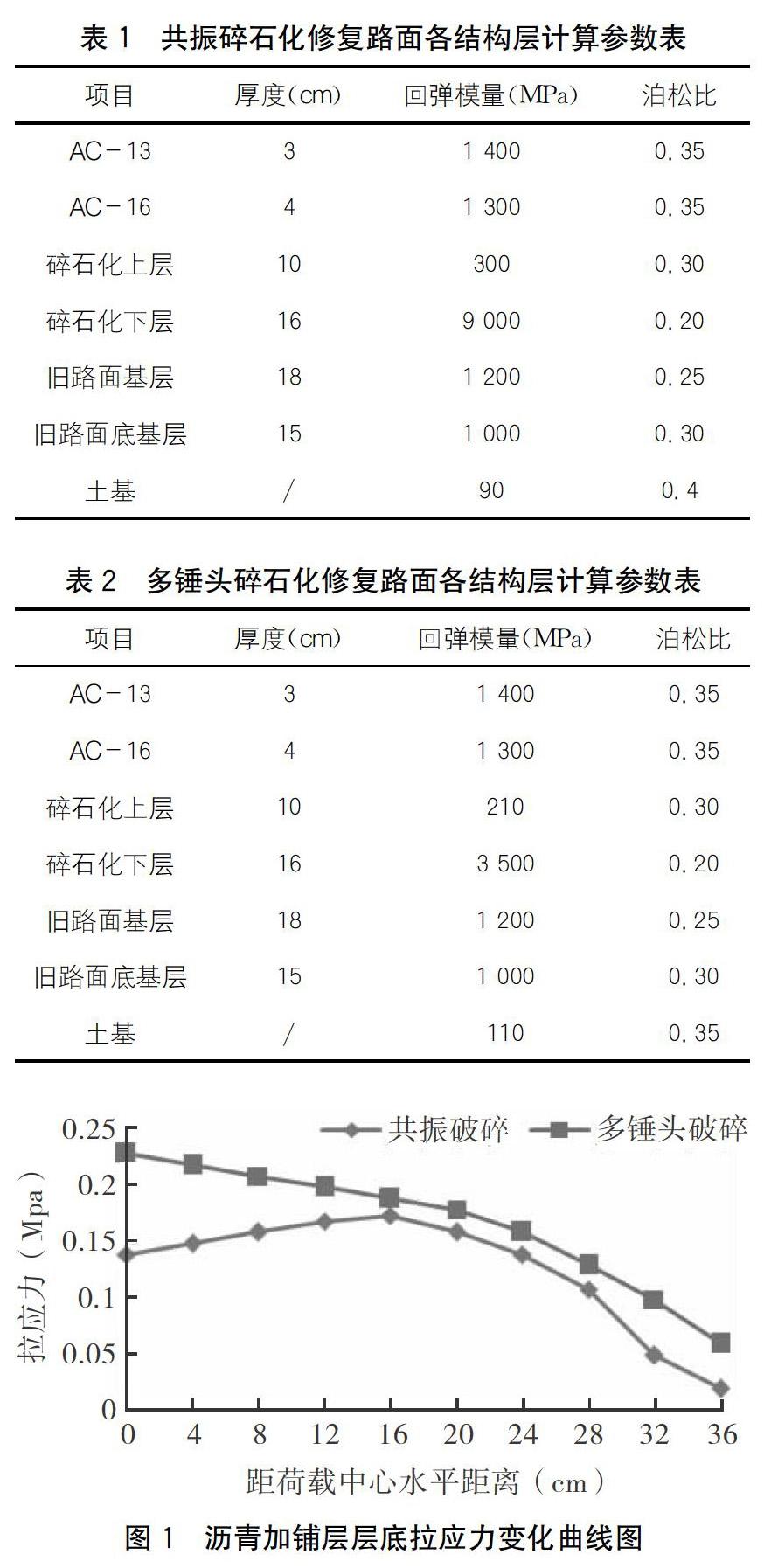

由于在不同路段分別采用多錘頭碎石技術(shù)和共振碎石技術(shù)進(jìn)行中修養(yǎng)護(hù),瀝青加鋪層層底拉應(yīng)力存在較大差異。為了分析養(yǎng)護(hù)施工效果,根據(jù)路面設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),查找規(guī)范確定彈性模量、泊松比等指標(biāo),計(jì)算指標(biāo)見表1和表2。分別計(jì)算瀝青層層底壓應(yīng)力,繪制多錘頭碎石技術(shù)和共振碎石技術(shù)瀝青加鋪層層底拉應(yīng)力變化曲線如圖1所示。

分析圖1所示瀝青加鋪層層底拉應(yīng)力變化曲線,可以得出采用共振破碎加鋪層所產(chǎn)生的層底拉應(yīng)力明顯低于多錘頭碎石化加鋪層的結(jié)論。共振破碎技術(shù)加鋪層層底拉應(yīng)力最大值為0.175 MPa,發(fā)生在距荷載中心水平距離16 cm處,而多錘頭碎石化加鋪層層底拉應(yīng)力最大值為0.23 MPa,發(fā)生在荷載中心處。相比之下,共振碎石化加鋪層層底拉應(yīng)力最大值較多錘頭破碎化降低了23.9%。

3.2 路表彎沉值分析

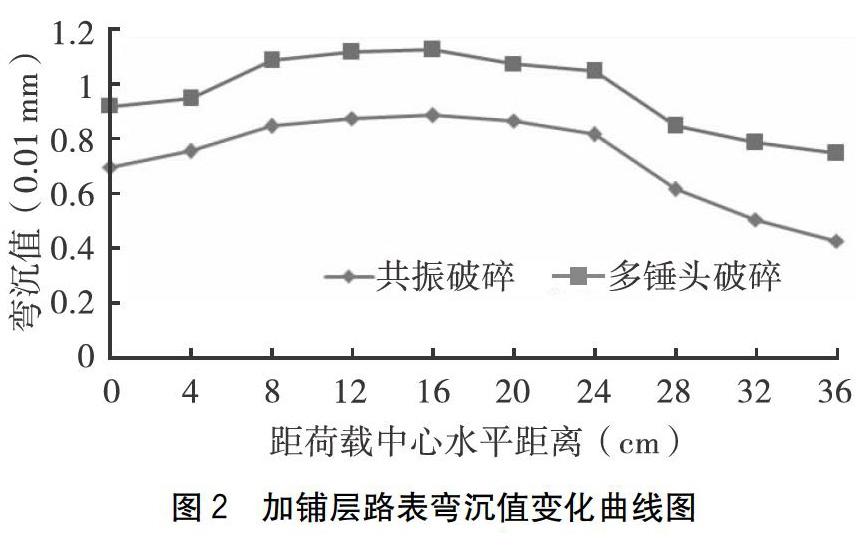

選取有代表性的地點(diǎn),采用貝克曼梁法對路表彎沉值進(jìn)行檢測,收集數(shù)據(jù)繪制加鋪層路表彎沉值變化曲線如圖2所示。

分析圖2曲線變化情況,可以看出采用共振碎石化處治路段路表彎沉值較小,其最大值為0.89(0.01 mm),發(fā)生在距荷載中心水平距離16 cm處。多錘頭碎石化處治路段彎沉值最大值為1.13(0.01 mm),較共振碎石化處治路段彎沉值高出了21.2%。

3.3 處治效果對比分析

通過計(jì)算舊水泥混凝土路面碎石化處治后的加鋪層層底拉應(yīng)力,采用多錘頭碎石技術(shù)相對共振碎石技術(shù)略高,為0.23 MPa。采用貝克曼梁法檢測路表彎沉值,多錘頭碎石技術(shù)處治后的路表彎沉值較大,為1.13(0.01 mm)。

分析結(jié)果表明,共振碎石化技術(shù)處治后的瀝青加鋪層層底拉應(yīng)力和路表彎沉值均較小,這主要是因?yàn)椴捎霉舱袼槭夹g(shù)破碎后的舊水泥混凝土面層板塊裂縫較整齊,傾斜向上,呈現(xiàn)“裂而不碎”的狀態(tài),強(qiáng)度損失較小。而在豎向荷載的作用下,多錘頭碎石化技術(shù)處治后的水泥混凝土面層會產(chǎn)生很多不規(guī)則的裂縫,強(qiáng)度損失較大。因此,在綜合考慮修復(fù)后路面結(jié)構(gòu)極限承受能力和總體剛度的情況下,采取共振碎石化技術(shù)處治后的路面結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性更好。

4 結(jié)語

本文結(jié)合S207線桂平至鐵山港公路舊水泥路面碎石化修復(fù)工程,對比分析共振碎石化技術(shù)與多錘頭碎石化技術(shù)的處治效果,并通過計(jì)算和試驗(yàn)檢測確定加鋪層底拉應(yīng)力及路表彎沉比,得出以下結(jié)論:

(1)分析碎石化處治后的瀝青加鋪層層底拉應(yīng)力變化曲線,采用共振破碎技術(shù)處治后的加鋪層層底拉應(yīng)力較低,其最大值較多錘頭破碎化降低了23.9%。

(2)分析碎石化處治路段路表彎沉值變化曲線,采用多錘頭碎石化技術(shù)處治后路表彎沉值較大,較共振碎石化處治路段彎沉值高出了21.2%。

(3)對比分析兩種方法的處治效果,共振碎石化技術(shù)處治后的瀝青加鋪層層底拉應(yīng)力和路表彎沉值均較小,這是由于采用共振碎石化技術(shù)破碎后混凝土裂縫整齊,強(qiáng)度損失較小,路面結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性好,說明共振碎石化技術(shù)處治效果略好。

參考文獻(xiàn):

[1]侯瀟.碎石化技術(shù)在水泥路面養(yǎng)護(hù)工程中的應(yīng)用研究[J].華東公路,2020(2):73-75.

[2]劉亞琳,陳健康.碎石化舊水泥混凝土路面加鋪瀝青層技術(shù)研究[J].交通科技,2015(1):137-139.

[3]彭廣智.舊水泥路面碎石化技術(shù)及其在舊路改造工程中的應(yīng)用[J].工程建設(shè)與設(shè)計(jì),2020(2):86-87.

[4]李廷剛,劉甲榮.沖壓破裂穩(wěn)固技術(shù)在水泥路面白改工程中的應(yīng)用研究[J].公路交通科技,2010,27(7):38-40.

[5]何偉南,陳海峰,周 杰,等.碎石化水泥混凝土路面加鋪半柔性材料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)研究[J].公路,2020,65(2):45-49.