荒誕與真實:淺析埃因霍夫的“跡象”美學

摘? 要:德國藝術家弗里德里希·埃因霍夫(Friedrich Einhoff,1936- )的肖像繪畫,蘊含著對人類存在的矛盾性與脆弱性的象征性揭示。其作品呈現(xiàn)的“自我意識”刻意回避了現(xiàn)實影像的一切特征,根據(jù)材質(zhì)語言的物性與偶然性,以反傳統(tǒng)的“形式牽引內(nèi)容”的藝術理念,構建出“壓抑、苦悶、孤絕”的社會群像的基本特征。法國荒誕派戲劇作為20世紀戲劇文學的延續(xù)和發(fā)展,對人性異化的社會現(xiàn)狀賦之以冷靜審視和批判。荒誕派戲劇先鋒人物貝克特的一系列戲劇作品深刻揭示了人類生存狀態(tài)的困惑和焦慮,這與埃因霍夫痕跡表達的圖像隱喻如出一轍,具體表現(xiàn)在人與世界的敵對性、人類存在方式的荒蕪性、人與社會的無意識性這三個層面。

關鍵詞:埃因霍夫;肖像繪畫;荒誕派戲劇;跡象

荒誕派戲劇,誕生于20世紀50年代“二戰(zhàn)”結(jié)束之際的法國,是20世紀西方社會思想意識的集中體現(xiàn)。以馬丁·艾斯林(Martin Esslin,1918-2002)的《荒誕派戲劇》和尼采的“上帝已死”為理論依據(jù),在繼承薩特存在主義哲學觀念的同時,將戲劇作為一種宣諭的儀式,對人類生存本質(zhì)的困境進行深入探討。西方藝術史上以“人生荒誕”為主旨的戲劇藝術不在少數(shù),自希臘文化對人性問題的悲劇性論述開始,埃斯庫羅斯的《普羅米修斯》和索福克勒斯的《俄狄浦斯王》中便已展現(xiàn)對人類宿命的深切關懷。而荒誕派戲劇的進步性在于對自然主義劇場和佳構劇進行了徹底的顛覆,打破了亞里士多德戲劇原理的審美尺度,割裂并肢解了傳統(tǒng)戲劇的模式結(jié)構,對戲劇美學予以全新的詮釋。玩弄破碎的行為語言、非邏輯的表演程式以及被消解的戲劇情節(jié),彰顯荒謬的本質(zhì)屬性,這有力論證了資本主義物質(zhì)文明高度異化與人類精神貧瘠的矛盾建構。

塞繆爾·貝克特(Samuel Beckett,1906-1989)作為荒誕派戲劇的先鋒人物聲震文壇,其《等待戈多》《終局》《默劇》等一系列戲劇作品深刻揭示了人類生存狀態(tài)的困惑和焦慮,影射戰(zhàn)后民族喪失自主意識的悲涼底色。這與埃因霍夫痕跡表達的圖像隱喻如出一轍。本文以貝克特荒誕派戲劇為研究腳本,就其核心思想中人與世界的敵對性、人類存在方式的荒蕪性和人與社會的無意識性這三個層面,深度剖析其對埃因霍夫繪畫藝術的影響以及內(nèi)在的象征意義。

一、與世界的敵對性:反傳統(tǒng)的意識形態(tài)

首先,從藝術發(fā)展的歷史語境來看,貝克特以其離經(jīng)叛道的、反戲劇的藝術態(tài)度,強烈抨擊以語言為主體的傳統(tǒng)戲劇觀念,對個體存在的匱乏性做出理性的批判,使荒誕派戲劇在西方戲劇史上獨樹一幟。因此,在筆者看來,對抗性,即人與世界的敵對關系,是貝克特荒誕戲劇的第一特性,也是其本質(zhì)屬性。埃因霍夫以人體和色彩炮制出荒誕戲劇,是其對貝克特戲劇的最形象詮釋。

作為“二戰(zhàn)”結(jié)束前出生的一代,埃因霍夫畢業(yè)后擔任鐵匠與煤礦工等實習工作。1944年,埃因霍夫隨海軍炮兵服役,后身負重傷被英軍幽禁。藝術上,埃因霍夫親歷德國新表現(xiàn)主義的蓬勃興起,然而,與德國其他藝術家不同的是,在幾乎所有人刻意回避甚至壓抑反思歷史罪責的社會語境之下,埃因霍夫拒絕同新表現(xiàn)主義融為一體。相反,他開始極度冷靜地審視1945年前的納粹統(tǒng)治和大屠殺歷史,找尋歷史與文化的歸屬和根源。他意識到,德國的文化身份及民族認同感在戰(zhàn)后也許會不可避免地自我消亡和被遺忘,而一切清零的社會趨勢必然生成毀滅式斷裂和否定的文化現(xiàn)象。為此,埃因霍夫選擇默默堅守這份苦痛的傷痕,秉持與當下社會對抗的責任和使命,為20世紀80年代的德國掀起的戰(zhàn)爭文化反思熱潮奠定可靠依據(jù)。“我要向全人類的苦難下跪。”誠然,回望歷史是一個再塑造的過程,它并不是簡單的描摹和復制,“更像是一種‘杜撰的對過去的編排,是按照社會結(jié)構、意識形態(tài)、政治來進行的一種編排”[1]。埃因霍夫以其自身對歷史批判性建構的當下目光,讓萬物恢復原有的理性尺度,在繪畫中探尋更為逼仄的人性存在。

其次,20世紀60年代的西方正式進入后工業(yè)社會時期,后現(xiàn)代藝術力圖變革傳統(tǒng)攝影的生產(chǎn)方式,以求消解繪畫與攝影之間的距離。埃因霍夫采用挪用、重疊等藝術手段,將歷史玻璃底片與當代照片相結(jié)合,對影像進行有機的二次加工和再創(chuàng)建,精確強調(diào)了繪畫與影像圖片在材料層面的共通屬性,即“覆蓋有隨時間變化的物質(zhì)表面”的存在特征,從而轉(zhuǎn)化為自我表達的視覺符號和圖示,實現(xiàn)復刻現(xiàn)實到翻譯現(xiàn)象的邏輯轉(zhuǎn)變,揭示“存在”背后賦予的文化意蘊。

二、戈多的等待:荒謬的存在主義

馬丁·艾斯林坦言:“廣泛意義上講,荒誕派作品的主題都是人類荒誕處境中所感到的抽象的苦悶心理。”[2]《等待戈多》是貝克特的經(jīng)典劇作之一。劇中以兩個流浪漢為主線敘寫了一段“什么都沒有發(fā)生,沒有任何人來,也沒有任何人走”的黑色幽默,是對戰(zhàn)后資本主義社會普遍存在的虛無主義的精神自白。在流浪漢弗拉基米爾無盡無望的慣性等待中,日復一日地輪回于某一瞬間,詞句破碎。一切現(xiàn)實和語言似乎了無生命痕跡,真摯而富有邏輯的理性世界淪為虛妄的假象,沉重的思考也被無端消解在一片混亂里,毫無根基。“戈多”到底何指,連貝克特也無從回答。與其說是希望猶存,毋寧說是一份沉甸甸的現(xiàn)實苦痛。

薩特認為,人的存在本身就是虛無,需要填充物的灌輸才能獲得存在的本質(zhì)。如劇中的幸運兒,爛泥似地倒在地上扶不起,直到行李重新掛回他的肩膀,他居然自己站了起來并繼續(xù)前行。貝克特以荒誕詭譎的表現(xiàn)程式,向觀者揭示了靈與肉之間刻薄的矛盾關系:唯將鉛重的靈魂馱負,才不致使存在消弭。換言之,壓倒他的不是重,而是不能承受的生命之輕[3]。

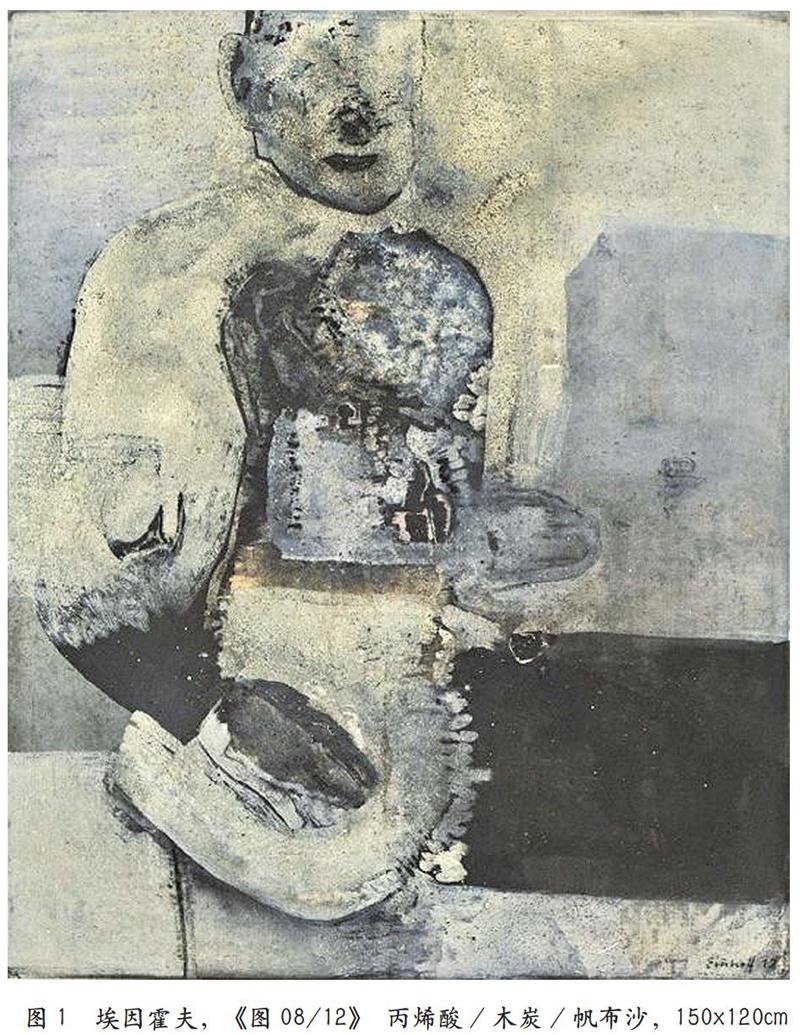

奧斯納布呂克博物館(MQ4)當代藝術策展人Mechthild Achelwilm表示:“埃因霍夫的作品使我們意識到我們經(jīng)常流離失所的東西:生命的脆弱性。我們的自我克制作用和我們的真實自我背道而馳。”這正如埃因霍夫在晚年間提到的,“人類是脆弱的、永恒的混合體,自我矛盾本身就存在。”作品《圖08/12》(如圖1)中丙烯酸、木炭和土混合而成的表面肌理賦以泥土的米灰色調(diào)在視網(wǎng)膜上延展成有形的特殊質(zhì)感,通過綠黑色調(diào)產(chǎn)生深度的地面效應。維爾納·霍夫曼(Werner Hofmann)筆下“生活似乎在冰冷的狀態(tài)下化膿了”的形象比喻成為解讀其作品的有效依據(jù)。

埃因霍夫早年進行攝影實驗,恰似盧錫安·弗洛伊德(Lucian Freud,1922-2011)透視心靈的圖像那樣,他以影像的無序性、“潛入表象之下”的特質(zhì)為中介,轉(zhuǎn)換并重塑媒介圖像,在尋找具象繪畫新的敘述方式和感覺邏輯的同時,對人物造像的“存在感”與真實形象的“在場性”進行解構和置換,“把有形的東西去掉,剩下的是個人的最后殘余”,以碎片化的跡象表現(xiàn),從物質(zhì)致密化向自身溶解的方向發(fā)展,作為“他人即地獄,存在即荒謬”的荒誕性敘述,賦予其畫面形象以極具當下意義的生命形態(tài)。

三、反對闡釋:無意識的社會困境

身處尼采“上帝已死”的時代背景,人民亟需新的信仰來填補內(nèi)心精神空白的強烈愿望,使得語言一度淪為西方各大政權的歷史附庸,“現(xiàn)實失語”成為當下阻斷意識形態(tài)支配的最有力武器。貝克特戲劇對語言的徹底貶抑以及對沉默的高度重視,在彰顯語言局限性的同時意圖重塑理性世界主客體之間的斷裂聯(lián)系。貝克特略帶玩笑地表示:“給語言鉆上一個又一個窟窿,直到潛伏在語言背后的事物——無論是有物還是空無——開始滲漏出來……”[4]以作品《默劇一》為例,主人公被拋置于荒蕪的沙漠,面對象征生命的玻璃瓶,從起初屢敗屢戰(zhàn)的積極獲取到后來屢戰(zhàn)屢敗的消極厭倦,人物完成了從入世到厭世的轉(zhuǎn)變,而這種“厭倦”的演變過程歸根結(jié)底是對世界“封閉性”和存在“荒誕性”的覺醒認知。加繆提出:人類的世界觀“只是限于我們預先設定的種種表象和輪廓”[5]。換言之,戲劇強調(diào)的是存在背后的重復性和無效性,諷喻無意識的社會活動充斥在戰(zhàn)后人類的生存機制中,而“‘沒有意義的意義也成為貝克特作品的顯著特征。”[6]

與貝克特戲劇異曲同工的是,在埃因霍夫的繪畫作品中,“表征人物的任何物理、手勢和面目表情特征似乎都由于暴露于外部化學和物理過程而從內(nèi)部被掩蓋、擦除和炸毀,或者被侵蝕、燒焦、熔化和分解”[7]12。可以看出埃因霍夫塑造的社會肖像無一例外地消解了人物形態(tài)的身份特征,暗示潛意識對身份問題的刻板界定以及人與人之間的關系謎語。馬庫斯·呂佩爾茨認為:“藝術是對世界的再現(xiàn),而藝術家則要對世界作出有關藝術的解釋,但是這種解釋,只需要藝術家通過自己的藝術作品表現(xiàn)出來,而無需作進一步解釋。”[8]埃因霍夫?qū)ψ陨硭幁h(huán)境的焦慮叩問通過視覺感官的直觀呈現(xiàn),與觀眾近距離探討人類對虛無性與荒誕性的存在態(tài)度。“反對闡釋,擱置一切價值評判。”[9]無論是像《等待戈多》的流浪漢那樣在慣性中滅亡,抑或是像《西西弗的神話》的西西弗那樣不問明天地活在當下,都是個人的主觀選擇。

然而埃因霍夫“反對闡釋”的藝術表現(xiàn)不僅僅局限于繪畫作品的內(nèi)在表述,在藝術陳列方式上也能窺視一二(如圖2)。埃因霍夫極其喜歡將極大作品與極小作品并置排列,通常許多展品最終的呈現(xiàn)方式為平放在地或斜靠在墻,且無文字敘述,埃因霍夫認為這很重要。Mechthild Achelwilm解釋稱:“埃因霍夫從小就記得納粹獨裁時期的經(jīng)歷……當然這并不是要詳細再現(xiàn)真實情況。但是它違反了經(jīng)典圖像的現(xiàn)實標準,因此對觀看產(chǎn)生疑問,迫使您改變視角。”[7]14-15解構傳統(tǒng)的觀看模式,從某種意義上來說也對固化的藝術表達提出質(zhì)疑和否定。

四、結(jié)語

在媒體資訊日趨全球化的今天,藝術早已不再是簡單敘事的內(nèi)容載體,藝術的政治表達成為當今社會的流行趨勢。其背后隱藏的社會生態(tài)性、意識性、政治性,甚至是扭曲性都被一一解構,并呈現(xiàn)于觀者面前。換言之,人與社會、人與自然、人與自身存在的關系學說,成為當下藝術亟需闡述的關鍵所在。埃因霍夫作為德國當代的藝術大家,雖然譽滿國外,然國內(nèi)不知其人者不乏少數(shù)。其作品對人類存在的矛盾性、社會現(xiàn)實的荒誕性等刻不容緩的社會問題給予了明晰而深邃的個人解讀,為從事藝術工作者了解德國當代藝術文化具有一定的現(xiàn)實意義,同時對培養(yǎng)本土文化的差異性提供一定的借鑒作用。

參考文獻:

[1]勒高夫.歷史與記憶[M].方仁杰,倪復生,譯.北京:中國人民大學出版社,2010:34.

[2]艾斯林.荒誕派戲劇[M].華明,譯.石家莊:河北教育出版社,2003:2-3.

[3]昆德拉.不能承受的生命之輕[M].許鈞,譯.上海:上海譯文出版社,2017:1.

[4]貝克特.碎片集:雜談及一個戲劇片段[M].曹波,譯.長沙:湖南文藝出版社,2016:70.

[5]加繆.西西弗的神話:論荒謬性[M].杜小真,譯.北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,1987:16.

[6]劉秀玉.生存體驗的詩興超越:貝克特戲劇藝術論[M].北京:光明日報出版社,2012:213.

[7]Claus Mewes,F(xiàn)riedrich Einhoff.Images between Form and Trace, LEVY Galerie,F(xiàn)riedrich Einhoff.Recent Works[M].Kerber Publ.,2016.

[8]劉雨雄.從馬庫斯·呂佩爾茲的藝術觀看德國新表現(xiàn)主義繪畫[J].藝術教育,2014(6):26.

[9]桑塔格.反對闡釋[M].程巍,譯.上海:上海譯文出版社,2011:6.

作者簡介:顧小青,華東師范大學美術學院當代藝術專業(yè)碩士研究生。