三維推進:助力指向理解的教學設計

劉春書

什么是“指向理解的教學設計?我們基于學科的特征提出四個精準,即“目標精準、學情精準、方式精準、手段精準”。四個“精準”的實現需要教學設計做到對應的四個“理解”,即理解學生、理解學科、理解教學、理解手段,所有的理解要經歷借助能力羅盤分析、診斷、反思、調整、不斷螺旋式上升的過程。

一、教研員利用能力羅盤引領“指向理解”的全區教學設計

1.建構教學設計機制。

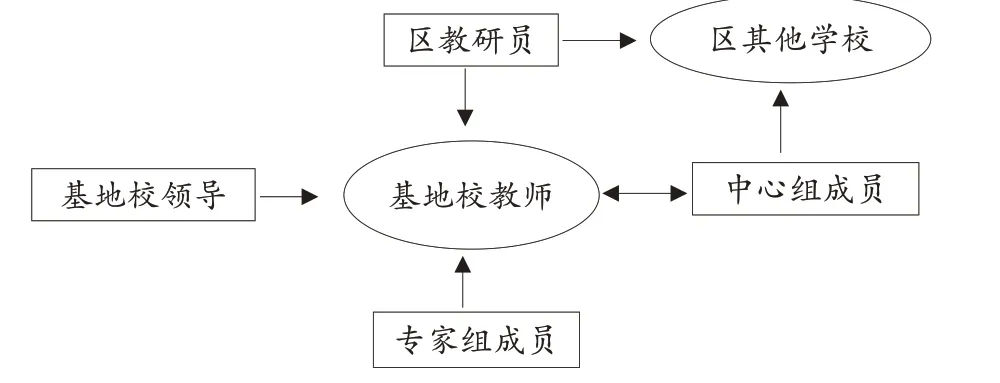

為推進能力羅盤助力教學設計,先整體建構全區學科運行機制(見圖1)。此機制明確職責,形成合力,從點到面,簡單可行,體現聚焦和輻射功能。

2.統籌教學設計分析。

全區利用易多分平臺對全區各次統測進行數據分析,從知識技能、能力、思想方法、活動經驗、核心素養等多個維度將每次考試分析細化,形成各項數據。用這些數據分析、診斷學生的學習情況,對比中找教師教學的薄弱點。區域層面編制各單元前后測診斷試卷,單元教學銜接診斷單便于分析學生學習起點,各校利用校級平臺數據進行定期測試分析,基于以上數據進行學習者分析。區域統一命制學生自我診斷單,每一次測試從三個階段引領學生自我反思,提高試卷講評課的質量。

圖1 區域學科運行機制

3.確定教學設計資源。

用什么資源進行教學設計?全區提出要“研讀課標、分析對比教材、借鑒南京市學科教學建議、關注學生使用的《學習與評價手冊》、優化區內校內現有資源”,并對資源的利用給出具體可操作的建議。比如教材使用,特別要求進行多版本教材對比,對比立意、結構、一致性、差異性,在比較的過程中理解數學。當然,在對比過程中要緊扣兩個問題:哪一種設計更能指向數學本質?哪一種設計更符合學生認知規律?關于《學習與評價手冊》,要借鑒問題導引,規范例題板書,設計分層練習。

4.強化教學設計內容。

第一步,理解學生。了解學生學習基礎、學習習慣,學習品質、學習障礙點,進而確定教學重難點等。教學設計要突出以下四點:(1)基于目標進行教學設計;(2)發揮先行組織者的作用,采用支架式教學;(3)基于學生元認知進行教學;(4)基于學情設計分層作業。

第二步,理解數學。在理解數學的過程中,要整體把握,一以貫之,反復強調,要用關聯的視角去理解數學。

第三步,理解教學。(1)精當板書,使得重難點可視化、結構可視化;(2)用心傾聽,讓學生充分表達,注重數學三種語言的轉化;(3)耐心等待,給學生機會,讓教學慢下來,追求思維最大化;(4)精心設問,核心問題為統領,關鍵問題為線索。

第四步,理解手段。數學是發展思維的一門學科,需要處理好抽象與直觀,根據學情確定適切的教學手段。區域層面要對教師加強教學手段的培訓,并且引領教師在理解學生、理解數學、理解教學的基礎上確定教學手段。

5.落實教學設計評價。

制度是保證,評價是關鍵,區域層面結合能力羅盤進行評價。針對集體備課給出具體評價量表,緊扣能力羅盤的元素設計量表。同時區內各項活動中,如賽課、教學設計、基本功大賽、視導聽課等強化結合能力羅盤進行教學設計,使得教學設計凸顯能力羅盤元素。

二、中心組借助能力羅盤推廣“指向理解”的基地校教學設計

為了進一步推進教學設計,我們成立了基地校,借助中心組和專家組力量進行先行教學設計實踐,使得基地校的教學設計有深度。中心組成員來自各校的市、區名特優教師,特別要求各校教研組長參與其中,保證中心組成員將教學設計成果輻射到各個學校,從而使得各校的集體教學設計能夠基于能力羅盤進行教學設計。

1.引領理解數學。

基地校的任務就是落實區域要求,滲透教學設計理念,深刻理解數學,整體把握各章節內容,對重點難點形成突破,供其他學校集體備課使用。比如,在基地校進行實踐嘗試,通過課堂觀察、課例對比,形成教學設計的基本理念,倡導“支架式”與“元認知”教學。遵循“建構主義”理論,加強教材分析與對比,注重學材建構。采用前測診斷,分析學習基礎、學習習慣、學習能力、學習毅力等。依托名師經驗,建構單元式教學結構,理清單元的核心問題,突破單元的重難點。站在全區的角度架構章節的教學結構,尤其診斷分析本章的重難點及其有效的突破路徑,使得教師能在基礎上更加容易理解數學。

2.協同理解學情。

診斷分析,對本單元相關知識進行單元前測,診斷學生問題,梳理需要搭建哪些支架,結合骨干教師已有經驗,明確新知學習重難點及其突破的方法,預設學生理解思維的障礙點,尋找對應的策略。各單元進行前測:遵循“支架式”教學理論,分解新知:定義—性質—判定—應用,尋找已有知識、相關能力、必備經驗,分四塊設計問題。數據分析:分層評價,尋找問題,及時補救,遷移所學,思考重難點是什么。經驗介入:結合數據與問題,名師進行分析講解,分享經驗,尋找思維的盲區,學生學習的難點。站在全區的角度去理解學情,對比各學校的數據,結合全區數據分析所有教師的問題,診斷教師的教。

3.示范理解教學。

教學設計遵循分層設計理念,結合雨花新課堂,緊扣精準教、多元學、顯性評。(1)注重問題設計。問題是數學的心臟,針對數據中的問題、名師的經驗、重難點等設計問題。主要設計本節課的“核心問題”,在核心問題統領下設計對應的關鍵問題。核心問題要控制數量,緊扣重點難點,關鍵問題注重思維點撥與課堂生成。(2)優化板書設計。通過板書設計教師理清課的結構與重難點,從而加深理解數學與教學,使得教學方向清晰,結構可視,重難點突破有成效。(3)凸顯等待傾聽。在知識的生成點、思維的發展處、重難點的突破環節,都需要等待;考慮課堂時間有限,追求課堂效率最大化,有必要思考在哪里需要等待,在哪里需要傾聽。

三、備課組利用能力羅盤落實指向理解的教學設計行動

1.借助能力羅盤分析診斷,顯化教學設計,注重理解學生。

分析學習者,包括分析學習者知識結構、學習素養、學習習慣、學習品質等,從而理解學生,進而使得教學設計指向教學的起點、遠點與達成目標的行動路徑。

為此,數學學科采用單元銜接診斷單,每一章節都設計單元銜接課程,采用診斷—分析—評析—再診斷,從而找準本章學生學習的盲點、遺忘點與即將所學知識的欠缺點。找準是前提,通過評析喚醒記憶,構建研究數學問題結構,積累研究數學問題經驗,掌握研究數學方法與思想,從而增強學生學習的自覺性、主動性,使學生的數學思考更具目的性、有序性和有效性,培養良好的數學思維習慣。

2.利用能力羅盤導航指引,強化教學設計,注重理解數學。

教學設計的關鍵是教師對數學的理解,利用羅盤指引教師學習課標,細化分解課標,同時研讀教材,對比多種版本的教材,從結構到細節,使得理解有方向、有深度,指向數學的本質。

收集、處理、利用資源是理解數學的前提,沒有好的資源就不會有好的教學設計。首先,精選教學設計資源,追求精;其次,學科專家結合課標、教材、評價手冊、教學建議對本節課進行解讀;最后,以教學設計組為單位,一人主備,組內匯報,學科組形成統一,再個性化二次教學設計。根據能力羅盤指引,在理解數學的基礎上還要搭建每一章的支架與每節課的支架,使得對數學的理解有整體性、關聯性、結構性。

通過收集、處理、利用資源,通過專家解讀,促進教師理解數學本質,最后在組內先自主教學設計,再組內交流,設計出含有支架、前后測、評價等多個羅盤要素,并能整體把握、體現數學本質、立足核心素養的教學設計。因此,好的教學設計一定是借助能力羅盤進行分析,注重理解數學。

3.發揮能力羅盤整體效能,使得教學設計注重理解教學。

能力羅盤從整體看有何效能,對教學有何指引?教學的過程是相互關聯的,要以學生為主體,教師為主導。能力羅盤有助于我們分析決定采用怎樣的教學方式,通過對學生的分析、對數學的分析,根據不同層次的學生、不同形式的學習內容等因素決定采用不同的教學方式。

教學設計要凸顯精心設問。在教學設計的過程中要先設計結構,在此基礎上思考設計怎樣的問題,問題要含核心問題與關鍵問題。當然在教學的過程中應該設計好相關的追問,使得教學設計能體現結構、凸顯關鍵、注重生成。

教學設計凸顯用心傾聽。在教學設計的過程中要考慮哪些地方需要傾聽,包含學生之間的傾聽、教師傾聽學生的發言、學生傾聽教師的總結等,傾聽環節的設計關聯本節課的重點。

教學設計凸顯耐心等待。思維是數學的靈魂,每一節都有思維,思維需要等待,向本質去思考。因此,在教學設計的環節中通過能力羅盤的整體把握,明確哪些地方必須放手,哪些地方需要搭建學習支架以及在每個環節設計哪些相關的評價。

教學設計凸顯精當板書。在每一個教學設計中都應該含有精當的板書。板書是體現一節課的結構,一節好課關鍵是結構,利用能力羅盤整體分析決定一節課搭建怎樣的結構。

4.應用能力羅盤評價功能,使得教學設計注重理解手段。

將信息技術與傳統教學手段有機融合,處理好直觀與抽象的關系。數學的核心素養有抽象能力、圖形直觀能力,對于這兩個能力我們要認真思考,在教學設計的過程中要通過能力羅盤的映射,在理解學習者、理解數學、理解教學的基礎上映射采用怎樣的教學手段。比如,有理數加法需要注重抽象去理解加法法則的本質,即理解符號與絕對值的意義,從而培養學生的抽象能力。對學習薄弱的學生,抽象能力欠缺,法則的建構存在困難,可以進行抽象與直觀相結合的教學手段。因此,教學設計的環節需要通過能力羅盤映射去理解教學手段。

總之,從三個維度借助能力羅盤從理解學生、理解學科、理解教學、理解手段等四個維度去進行教學設計。它有指引導航、診斷分析、調整優化、映射評價等功能,使得教學設計指向問題、明確起點、確定目標、規劃目標實現的路徑。