旅游度假區氣候舒適度評價研究

張楚楚

摘 要:氣候資源在旅游度假區的自然環境資源中占據重要地位,是十分重要的旅游吸引物。選擇30個國家級旅游度假區為案例地,以2010-2017年30個地面氣象觀測站點的87646條日值數據為基礎,采用溫濕指數、風寒指數和著衣指數計算氣候舒適度指數的方法,對其氣候舒適度進行評價。

關鍵詞:旅游度假區;氣候舒適度;國家級

2020年,新型冠狀病毒在全球蔓延限制了中國人的出境旅游,考慮到人身安全,未來一段時間一些原本選擇出國觀光旅游或度假的游客將目光轉向國內旅游。2019年國民人均GDP已超過10 000美元,我國早已進入到大眾度假休閑旅游時代。隨著我國居民休閑觀念的轉變,人們對度假旅游地的氣候舒適度關注越來越高,旅游度假區的認定和建設也越來越強調氣候舒適度的重要性。近年來,學術界也開始關注旅游度假區的氣候舒適度,但大部分研究都只是對單個旅游度假區的氣候舒適度進行評價[1,2],缺乏對多個旅游度假區氣候舒適度的比較研究。對國內30個國家級旅游度假區氣候舒適度進行研究,一方面,可以補充旅游度假區氣候舒適度相關研究,為旅游度假區管理部門進行旅游資源的管理和開發提供科學依據。另一方面,為也可為度假旅游愛好者選擇適宜的旅游時間和地點提供參考,提高度假旅游者的旅游體驗。

一、數據來源和研究方法

文章從國家氣象科學數據共享服務平臺(http://data.cma.cn)獲取30個國家級旅游度假區2010-2017年地面氣候資料日值數據。逐日數據在使用之前已對缺失值和異常值進行了處理。文章采用溫濕指數[3]、風寒指數[4]和著衣指數[5]來計算綜合氣候舒適度指數,馬麗君[6]在對上述3個指標進行分級賦值[7]的基礎上,建立了一個新的旅游氣候舒適性綜合評價模型,其計算公式為:

式中,C為氣候綜合舒適指數;XTHI、XWCI和XICL分別為溫濕指數、風寒指數和著衣指數的分級賦值。馬麗君根據綜合氣候舒適度指數將氣候舒適度分為五個等級,分別為非常舒適(8 ≤ C ≤ 9)、舒適(7 ≤ C﹤8);較舒適(5 ≤ C﹤7);較不舒適(3≤ C﹤5);不舒適(1≤ C﹤3)。

二、結果分析

(一)國家級旅游度假區年內旅游舒適期的時間分布

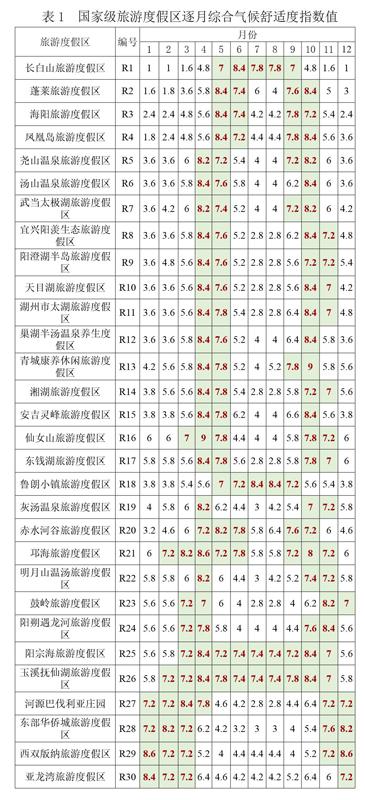

文章將氣候舒適度指數C不小于7的月份,即氣候舒適度等級為“舒適”和“非常舒適”的月份,視為旅游舒適期。如表1所示,30個國家級旅游度假區在前半年的旅游舒適期與后半年的旅游舒適期在時間上基本形成對稱,且具有很強的緯度地帶性,即旅游舒適期隨著緯度的降低而逐漸遠離對稱中心朝兩邊月份擴散。旅游度假區所處地區的垂直地帶性會對維度地帶性的影響產生“擾動”,如將國家級旅游度假區的旅游舒適期根據緯度由高到低排序,如表1所示,總體旅游舒適期在大體上呈“A”型分布,而不是“Λ”型分布。這種“擾動”現象主要體現在西藏林芝市魯朗小鎮旅游度假區(R18)、云南陽宗海旅游度假區(R25)和云南撫仙湖旅游度假區(R26)的旅游舒適期分布上。

(二)國家級旅游度假區的避暑性和避寒性分析

國內夏季非避暑型氣候地區和冬季非避寒地區的地域分布廣泛,其中不乏環渤海、長三角、珠三角以及成渝城市群等經濟發達、人口稠密地區,避暑和避寒需求十分旺盛[8]。因此,旅游度假區作為國內休閑度假旅游發展階段的重要供給側,是否具有避暑或避寒性氣候條件是影響旅游吸引力的重要因素,對旅游度假區進行避暑性和避寒性分析十分有必要。根據夏季月份和冬季月份的綜合氣候舒適度指數值是否大于或等于7,可以將旅游度假區可劃分為四種類型,避暑非避寒型度假區(R1、R2、R3、R18、R20、R25),避寒非避暑型(R23、R27、R28、R29、R30)、避寒避暑型(R26、R21)和非避寒非避暑型(R4~R17、R19、R22、R24)。擁有避寒或避暑氣候條件的國家級旅游度假區不到總體數量的一半,其中擁有既避寒又避暑氣候條件的旅游度假區極少。

三、結論與討論

文章選取對氣候舒適度要求高但還沒有引起學者足夠重視的旅游度假區作為研究對象,并選取多個旅游度假區作為研究對象進行比較研究。文章的研究成果可為旅游管理部門進行旅游資源的開發和管理提供科學依據。如云南玉溪撫仙湖旅游度假區擁有國內少有的適合四季度假的氣候條件,其管委會應充分利用優越的氣候資源,以四季度假為營銷主題,并結合當地的人文旅游資源(少數民族文化),開發出一些更具吸引力的度假型旅游產品。江浙皖地區的國家級旅游度假區雖然擁有比較好的客源市場,但在夏冬兩季的氣候舒適度水平較低,可能是導致本地度假流量流出的重要原因,因此,在度假休閑活動安排上,應將部分休閑娛樂活動從室外轉移至室內;在營銷上,應加強促銷力度,對于重游率較高的游客,應制定更有針對性的營銷策略。

參考文獻

[1] 趙俊明,于亞琦.乳山銀灘旅游度假區氣候舒適度評價分析[J].旅游縱覽(下半月),2018(05):50-51.

[2] 陳瀟瀟,查書瑤,吳瑩,等.近40年無錫陽山生態旅游度假區氣候舒適度分析[A].中國氣象學會.第34屆中國氣象學會年會S11創新驅動智慧氣象服務——第七屆氣象服務發展論壇論文集[C].中國氣象學會:中國氣象學會,2017:8.

[3] Thom E C. The discomfort index. Weathenvise, 1959, 12(2): 57-61.

[4] Siple P, Passel C. Measurements of dry atmospheric cooling in subfreezing temperatures[J]. Proceedings of the American Philosophical Society, 1945, 89(1): 177-199.

[5] De Freitas C R. Human climates of northern China[J]. Atmospheric Environment, 1979, 13(1): 71-77.

[6] 馬麗君,孫根年,王潔潔.中國東部沿海沿邊城市旅游氣候舒適度評價[J].地理科學進展,2009,28(5):713-722.

[7] 劉清春,王錚,許世遠.中國城市旅游氣候舒適性分析[J].資源科學,2007,29(1):133-141.

[8] 鄧粒子,保繼剛.中國避暑型與避寒型宜人氣候的分布特征及差異[J].地理研究,2020,39(1):41-52.