20世紀30年代中國電影中職業女性的服飾形象研究

薛柳依,李 甍

(東華大學 服裝與藝術設計學院,上海 200051)

1 中國電影中職業女性的服飾形象概述

20世紀30年代,由于社會的進步以及婦女運動的推動,中國女性的職業生涯打開了新的局面。職業女性群體的數量迅速增長,在一些新的職業領域開始形成了職業婦女階層。當時的女性職業領域有所拓展,且有了向高層次職業領域滲透的趨勢。

20世紀30年代是中國電影發展的黃金時期,職業女性這一新興群體的出現給文化創作提供了更大的空間。電影中出現了大量職業女性角色,職業種類繁多,服飾形象統一而多變。當代學者對于職業女性群體的服飾形象鮮有論及,本研究試圖分析這些電影中職業女性的服飾形象,并討論產生的影響因素,這對民國職業女性群體、電影角色形象塑造和民國時尚史的研究都有推動意義。

2 20世紀30年代電影中的職業女性角色

民國時期中國電影中的職業女性角色基本是從20世紀30年代才開始出現的,是比較新興的群體。在目前所見

的44部20世紀30年代的中國電影中,有職業女性的電影共11部,出現的角色至少有18位,主要有3種職業類型:教師、店員、演員。

教師形象的數量占比將近40%,是電影中最常見的女性職業類型。主要原因還是在于女子教育的興起與發展,使得從事教育工作的女性數量不斷增加。

有3部影片中出現了百貨商店或是公司職員的身影,其中兩部都是以職員為故事主角的,且多是學生出身,受過教育,有一定的學識素養。

隨著中國電影的發展,演員也成為一種新興職業,包括電影演員、歌舞演員等。從王漢倫憑借《孤兒救祖記》的成功成為中國第一位女明星開始,很多女性受到鼓舞,投身于表演事業中,女性演員走向了職業化。

3 電影中職業女性角色的服飾形象分析

3.1 店員

電影中出現的百貨公司店員或是職員,最主要的服飾形象是旗袍搭配高跟鞋,花紋偏愛華麗繁復的植物紋樣。在天氣寒冷時,外穿一件領口有一圈毛皮的西式大衣,既有御寒的作用,又能增添摩登的氣質。發型大多是燙過的短卷發。在飾品的搭配上,一般都會挑選小巧又不失精致的首飾來作為點綴。

在20世紀30年代,百貨商店是最歡迎女性的城市空間之一。一位在百貨公司就職的女性曾在雜志中記錄了自己的職業生活[1]。在她的描述中,這家百貨公司接待的客人都是少爺公子、富家太太、摩登女郎之流,“服裝卻非很講究不可,假使穿著‘寒酸’的衣服,這不僅在許多同事中感到局促不安,同時,于公司的面子也有多少攸關的”。可見公司職員和店員的服飾形象大多還是比較時髦的。

3.2 教師

在20世紀30年代的電影中,教師角色的服飾形象也是以旗袍搭配高跟鞋為主,但較之百貨公司店員要樸素得多,在天冷時大多通過內搭或是加厚旗袍面料來保暖。旗袍的款式雖不是最新穎、最流行的廓形,卻也不算過時,紋樣簡單,以素色或是重復幾何紋樣為主。配飾較少,只留耳飾或是手飾作為點綴。一頭短發,展現了女性越發獨立的性格。

隨著職業女性在高層職業領域的發展,影片中也出現了中學女性校長的角色(圖1),穿著在一眾旗袍中尤為突出。上半身著襯衫搭配領帶,下半身穿的是套式半裙,是非常經典的西式服裝,甚至還系了領帶,頗有男性服裝的意味,展現了受到良好西式教育的知識分子形象,也體現了新女性對男女平等的呼吁。

在當時的雜志中,有人對教師的理想形象作出了描述:“她的儀容是最莊重的;雖然她不涂脂抹粉、穿戴那些很華麗的衣飾,卻是十分雅潔可觀,令人一望就生欽敬之心。”[2]可見,教師的著裝也有一些約定俗成的限制。

3.3 演員

電影中描述演員的角色并不多,大多作為配角出現在影片的背景中,穿著已完全西化。《壓歲錢》中的演員角色出場所穿的一身也是完全西化的波點連衣裙,還有泡泡袖和娃娃領,頭戴蝴蝶結發箍,出門時套上了一件皮毛大衣,甜美而精致。除了西化的服裝,演員形象在首飾的搭配上比店員要大膽得多,會佩戴許多夸張的頭飾和耳飾,發型在流行的短發基礎上也更多變,以彰顯自我個性。

演員一職與現在相似,是曝光率最高的職業,人們常在各種雜志的封面見到各大電影公司的當家花旦,她們的穿著常常成為摩登女郎的效仿對象。王晶[3]研究總結,20世紀30年代電影演員的著裝變得更加華麗:旗袍搭配高跟鞋,佩戴各種飾品,燙西式卷發,畫濃艷的妝容。這是一種經典的演員形象,與電影中所展示出來的形象基本相似。

4 影響職業女性角色服飾形象的因素

4.1 現實生活中職業女性服飾形象的限制

生活服飾是電影服飾的基礎,也是電影服飾設計搭配的主要依據,尤其是在電影藝術剛開始發展的階段,電影服飾與現實生活服飾大致上是相似的。

婦女解放運動推動了女性教育的發展,提高了女性的素質。女性職業在20世紀30年代迅速拓展,不少曾是男性專屬的職業中也出現了女性的身影,“如銀行職員、鐵路事務員、商店的店伙以及公司的職員等,都有女子羼入,就是大學里的教授以及官署中的吏員等,也頗有以女子充任的事情”[4]。

參照1934年的職業婦女照片(圖2)可以看出,服裝形象大多為時下流行的造型—旗袍。款式則隨著旗袍的演變而改變,紋樣略顯樸素,但面料看起來比較精良,搭配短發與高跟鞋,顯得精明干練。

隨著女性職業種類越來越多,不同的經濟條件、不同的工作需求等限制使得不同職業女性的著裝也有所不同。

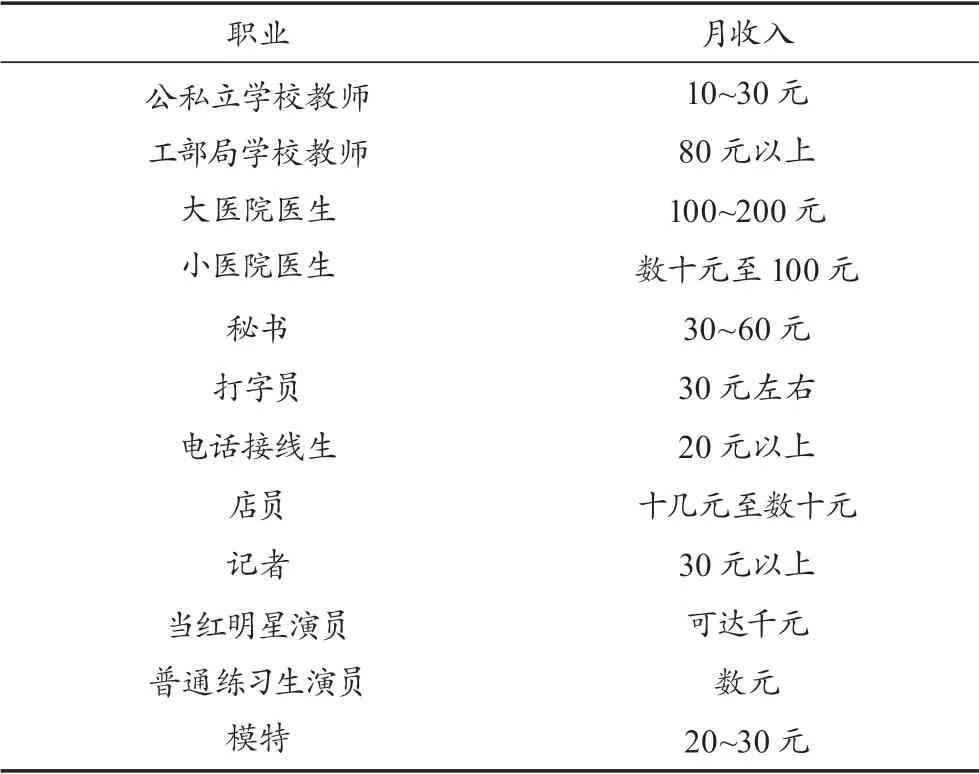

呂美頤等[5]對20世紀30年代初上海的部分職業女性收入進行了大概的統計,如表1所示。從表1可以看出,相比于教師,收入更高的演員與公司的職員對于服飾的選擇范圍會更大。這也許是影響現實生活中職業女性服飾形象不同的因素之一。

表1 20世紀30年代初部分上海職業女性收入情況

除了經濟條件的限制外,生活與工作的時尚環境也是影響職業女性服飾形象的因素,比如電影、話劇等外來文化。演員能接觸到更多的西方文化,服飾形象容易被西洋服裝影響,因此在影片中出現的演員角色大多穿著時髦的西洋服飾。

4.2 電影的藝術加工

電影作為一種綜合藝術,從視覺和聽覺兩方面給人巨大的吸引力。電影服飾能夠對觀眾造成藝術視覺沖擊。20世紀30年代有聲電影開始出現,資本的投入與技術的加持使得電影的藝術性更強,演員也可以通過臺詞來使角色變得立體,服飾除了原本的功能外,更增添了一些許藝術加工。

許多地方將女子看作招攬生意的工具,女職員常要主動或被迫地花很多錢購買化妝品、服裝等物品來裝扮自己,討顧客的歡心。

在電影《脂粉市場》中,女主人公李翠芬因需要擔負全家的生活而進入百貨公司謀職,因外表清純美麗被上司林監督調入脂粉柜臺。電影中,女同事的形象與現實生活中的描述相似,而李翠芬的服飾形象有所不同,她在工作時所穿的服飾款式老舊、紋樣簡單,與其他一起在柜臺工作的同事所穿格格不入。這樣與眾不同的服飾形象藝術處理,更加鮮明地凸顯了李翠芬的人物性格:自尊自愛、不追求奢靡的生活,也突出表現了整部電影的職業婦女覺醒主題,反映了剝削階級將婦女當作商品的欺騙行為,批判了這種舊社會做派。李翠芬的樸素穿著表達了創作者的反對態度。

5 結語

職業女性角色服飾形象的獨特性就在于職業的多樣化。20世紀30年代,中國電影中的職業女性角色以現實生活服飾為基礎,經過電影的藝術加工,形成了特有的服飾形象,使角色變得立體,以多樣性和統一性區別于其他角色類型。

不同的職業有不同的服裝要求。教師、公務員等比較正規的職業角色,穿的都是簡單又不失精致的旗袍,凸顯了精明干練的知識女性氣質。女店員、演員等社交型職業角色的穿著則偏向時髦女郎的形象,精美的花紋旗袍或是西洋服飾,配上悉心搭配的首飾。護士、軍人、運動員等職業角色的服飾形象有典型的制服特點。多樣的服飾形象組成了豐富的20世紀30年代職業女性群像。

銀幕上的職業女性角色大放異彩,不僅激發了民國女性對美麗的追求,也能引發更多女性對于經濟獨立、人格獨立的思考,對推動婦女解放運動有深刻的影響。