鳳凰非梧桐不棲

申小龍

民族器樂合奏曲《鳳棲梧桐》是為桐鄉市政府及浙江傳媒學院校地合作項目《桐鄉文化大發展大繁榮音樂創作專題項目》委約而作。該曲于2014年浙江省第九屆音樂舞蹈節的比賽中獲得了最高創作獎優秀新作品獎,并入選浙江省“中國夢——器樂原創作品展演”, 9月30日在浙江音樂廳成功首演。

樂曲取材于《魏書·王勰傳》中“鳳凰非梧桐不棲”之意,隱喻桐鄉歷代優秀的人文環境給社會發展帶來的美好前景。樂曲將中國傳統的雅樂調式與現代的室內樂創作技法相結合,分為簫引-鳳起-詠歌-棲桐四個段落。曲風高古清雅,表現出祥和歡愉的氣象,作品體現出不凡的創新意識。

鳳凰是中國古代傳說中的百鳥之王,與龍同為漢族民族圖騰,常用來象征祥瑞。《魏書·王勰傳》有云:“鳳凰非梧桐不棲”,曲名即寓意桐鄉良好的社會人文環境將吸引更多的優秀人才。梧桐為樹中之王,相傳是靈樹,能知時知令。《聞見錄》:“梧桐百鳥不敢棲,止避鳳凰也”。作為百鳥之王的鳳凰身懷宇宙,非梧桐不棲。《魏書·王勰傳》“鳳凰非梧桐不棲”鳳凰擇木而棲,后比喻賢才擇主而恃。

樂曲將中國傳統雅樂調式與現代室內樂創作技法相結合,分為簫引-鳳起-詠歌-棲桐四個段落。曲風突出高古的格調、清雅的旋律,歡愉而節制的情緒,并且在民樂室內樂的寫法上不乏創新之處。

一、音樂特征——“三分性”的“單章化”結構

根據曲作者在總譜的標注,《鳳棲梧桐》由四個部分組成,分別是【簫引】【鳳起】【詠歌】【棲桐】。

【簫引】是由簫作為主奏樂器的開始段落,作者以呼吸寬廣的長音為主,其中貫穿了雙音和三音倚音、顫音、三連音、震音等手法因素。在這里筆者將長音材料標注為材料a。而這其中的雙音和三音倚音、三連音、震音等在后面橫向的音樂發展和縱向的其它樂器聲部方面,都得到了不同程度的應用。簫奏出的長音確立了整個樂曲古樸、悠遠的意境。通過三次漸次增長的樂句,形成樂曲的第一個小高潮,最后結束在一個“警句”式的齊奏音調上,引出第二個段落。

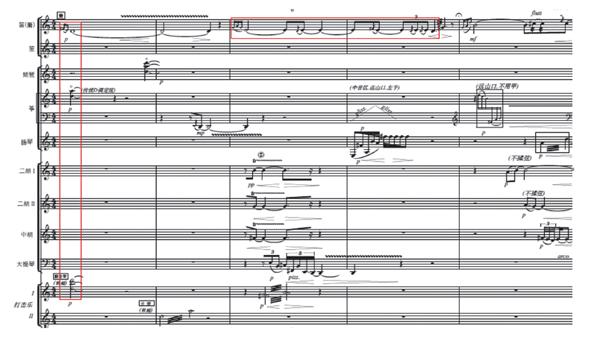

譜例1:【簫引】段落音樂基本材料a

在材料a中,橫向簫部分陸續出現的各音分別是#F-E-D-(G)-A-#G-B-#C,加之縱向上簫和箏部分、打擊樂部分出現的D-#F-A(見譜例2);另外,對樂曲【簫引】部分和【棲桐】部分主奏旋律的分析,其主要強調的音為E音,尤其是結尾的結束音也在E音上(見譜例3),因此確定該曲采用了中國傳統調式調性為E商七聲雅樂調式。

譜例2:

譜例3:笛笙問答

【鳳起】段落以笙為主奏樂器,運用笙的各種演奏技巧如呼舌等模擬出虛幻而柔美的鳳鳴聲。這部分中,笛部分的旋律素材依然來自于第一部分【簫引】的基本材料a,笙和拉弦部分同樣的采用的是基本材料中顫音的演奏手法。笛子與笙的問答式的呼應以及樂隊其他樂器的烘托和陪襯,這樣形象化地描摹出一種“鳳凰于飛,百鳥齊舞”的祥和氛圍。

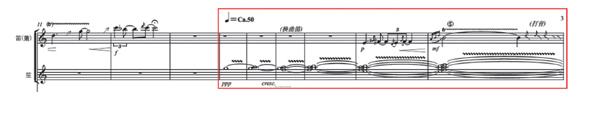

【詠歌】以古箏演奏的流動式音型導入,并且貫穿整個段落,此時古箏完整的出現并通過六連音的形式重復著雅樂音階的五個骨干音——宮音D、羽音B、徵音A、角音#F、商音E、羽音B,笛部分也開始了新的、帶有旋律的歡愉片段,筆者把這個片段標記為音樂材料b(譜例4),其主要旋律典雅莊重并且傳遞出歡快愉悅的情緒,旋律同樣非常突出地體現出傳統雅樂的調式特征,經過三次調性變換和逐漸加厚的聲部配器,伴隨著具有中國戲曲鑼鼓節奏特點的打擊式音型,將樂曲推向高潮。

譜例4:音樂材料b(紅框部分)和箏雅樂五音的六連音音型

【棲桐】部分是整個樂曲的尾聲,再現了樂曲引子段落的部分材料(譜例5)。這表現在:一、【棲桐】在開始由笙導入之后,便又回到了最初【簫引】的主奏樂器——簫的演奏上;二、音樂材料的構成上,62-64小節拉弦部分和打擊樂部分完全和樂曲【簫引】第7-9小節一致,類似的情況還出現在67-68小節,這部分和【簫引】第5-6小節一致;三、最為關鍵的一點是,在主奏樂器——簫的音樂材料構成又回到了材料a,并省略掉第一部分【簫引】開頭前兩小節,直接以高八度的E音導入,變化再現第一部分的3-7小節,這是中國傳統音樂屢見不鮮的“藏頭再現”的寫法,這顯然加強了第一部分和第四部分之間的內在結構聯系,達到一種結尾和開頭呼應效果,整首音樂作品的前后風格的統一性和完整性因此也得到凸顯。樂曲末尾,音樂情緒逐漸平靜安寧,回到了開始部分的古樸悠遠的意境中。

譜例5:再現部分

整個作品看似分為四個部分,實則呈現出一種“單章化”的結構特點。這是因為:速度由慢到快的變化、標題抽象化敘述性的標注、第四部分【棲桐】和第一部分【簫引】變化性再現(藏頭再現)關系使得樂曲結構緊湊而又風格統一,這些因素共同使得該作品獲得了“單章化”的結構傾向。而這種“單章化”則恰恰體現了作曲家潛意識中深厚的中國傳統音樂文化意識和審美取向。

如果再剖析的深刻一點,我們還可以發現,曲作者的對該作品的結構設置和中國古代南北朝時期成熟的相和大曲的結構——“艷”①、“曲”②“亂”③頗為相似,【簫引】可看做是“艷”,簫主奏的清古仙逸的旋律引出了【鳳起】“鳳凰于飛,百鳥齊舞”的祥和場景;【鳳起】和【詠歌】可以看做是“曲”,【鳳起】中笙對鳳鳴的模擬、笛子與笙的問答呼應、樂隊其他樂器“扮演”百鳥齊舞作為對鳳凰的回應、烘托和陪襯,【詠歌】中典雅莊重的旋律和傳遞出的歡快愉悅,逐漸加厚的聲部輔以中國戲曲鑼鼓節奏特點的打擊式音型,將樂曲推向高潮,則正是樂曲主體的兩個主題;而【棲桐】作為“亂”,又回到簫為主奏樂器,變化再現了【簫引】中的材料a,音樂整體速度變慢,樂器件數變少,音樂逐漸平靜安寧,最后在71小節E音上“鳳棲梧桐”,在古樸悠遠的意境中結束全曲。由此看來,樂曲又具有和相和大曲相似的三分性的結構特征,這又是作曲家長期植根于中國傳統音樂文化所致。

另外還有一點,樂曲從頭至尾重點強調的幾個核心音D、E、B,尤其是E和B音,作為純五度支架,通過顫音、震音、倚音、滑音和呼舌等裝飾性演奏手法構筑起了全曲,這些裝飾音使得核心音產生細微的差別進而不斷向前橫向衍生,由此以點帶面,拉弦組根據核心音通過類似的演奏手法來鋪開,打擊樂中的云鑼、釵、大堂鼓等也以不同音色和力度的漸變作為點綴,這樣通過內在核心音的貫穿凝聚和構筑了全曲,由此形成了樂曲音響的合一性。這也是對中國傳統音樂(單音化和線條化)的創新和發展。

《鳳棲梧桐》不僅在音樂織體和樂器演奏特性上承襲著中國傳統民樂的合奏傳統,在音樂材料上也建立在傳統雅樂調式的基礎之上。同時,樂曲又通過旋律音調的多調域游移、綜合和疊置,多種多樣的和弦配置以及節奏表現、音色開掘織體呈現等方面體現出現代音樂的獨特氣質。

二、美學蘊理——對“氣韻”和“意境”的追求和表達

“氣韻”最早出現在南朝畫家謝赫在《古畫品錄》中,其所說的“六法”(氣韻生動、骨法用筆、應物象形、隨類賦彩、經營位置、傳移模寫)作為人物繪畫創作和品評的準則。 “氣韻生動”是指繪畫的內在神氣和韻味,達到一種鮮活的生命之洋溢的狀態。它是中國傳統文化藝術的生命。而“氣韻”在中國傳統音樂中,則要分開來講,“氣”指音,是聲響。“韻”指聲響之外的意味。有了聲響,才能產生聲響之外的意味,這就是“氣韻”的辯證關系,也就是說,“氣韻”只有在音樂符號的操作過程中才能呈現。具體到有物質載體的音樂作品,氣韻就是對音樂形式的玩味,是作曲家之“神”呈現在音樂符號的過程。

什么是藝境?宗白華說到:“以宇宙人生的具體為對象,賞玩它的色相、秩序、節奏、和諧,借以窺見自我的最深心靈的反映;化實景而為虛境,創形象以為特征,使人類最高的心靈具體化、肉身化,這就是‘藝術境界。藝術境界主于美。”④

“藝術意境不是一個單層的平面的自然的再現,而是一個境界層深的創構。從直觀感相的模寫,活躍生命的傳達,到最高靈境的啟示,可以有三層次…江順怡評之曰:‘始境,情勝也。又境,氣勝也。終境也,格勝也…‘情是心靈對于音響的直接反映,‘氣是‘生氣遠出的生命,‘格是映射著人格的的高尚格調。”⑤

“氣韻”和“意境”既有區別又有聯系:二者都來源于中國古老的傳統哲學“道”,“氣韻”是在陰陽張力之中表現道,“意境”是在虛實統一之中表現道;另外二者在藝術表現角度上都可謂是傳“神”,氣韻在音樂符號層面傳“神”,屬于能指層面,“意境”則作曲家在音樂符號之外的思想世界中傳“神”,屬于所指層面;還有就是從藝術鑒賞的角度來講,而這都需要去“品味”。不同之處在于氣韻主要是對藝術形式的玩味,意境是對作品的內容進行的賞會和由此進入的哲理性思考。“意境是藝術家之‘神馳于生活世界的產物,氣韻則是藝術家之‘神馳騁于符號世界的結晶。”⑥

在對《鳳棲梧桐》理性分析的基礎之上,筆者回到音樂體驗的原點去品味《鳳棲梧桐》,樂曲脫俗高遠的格調和作曲家對中國傳統美學“氣韻”和“意境”的追求和表達躍然顯現。

在對中國傳統樂器的擇取上和音色演奏的細膩要求上,作曲家通過簫、笛、笙這種特別富有象征性和代表性的樂器的擇取和創新化的演奏和中國傳統打擊樂器云鑼、釵、大堂鼓的氣氛營造,使得頭尾呼應中營造的古樸悠遠的意境始終縈繞在音樂內外。

在作品具體的技法和發展構成上,作品中段落之間的“散化與入板”的對比;具體織體中節奏明確與模糊的對應;音塊式的稠密音響與明晰的旋律線條之間的對照;對織體中音色的“遠近”調配……這些都使得作品在凸顯主題——“鳳棲梧桐”方面生動、形象,更加具象化。

作品結構上,明顯的帶有中國傳統音樂結構的特征——“三分性”的“單章化”的作品結構,核心音以點帶面式的凝聚和貫穿又高度統一了全曲的音樂風格。單音化和線條化的音樂發展思維是作曲家長期植根于中國傳統音樂創作所致,體現了作曲家潛意識中深厚的中國傳統音樂文化意識和審美取向。

這些在音樂作品形式上別具一格的巧妙構思和運用,不僅生動的模寫出“鳳凰和鳴”、“鳳凰棲桐”的這種直觀感相,同時傳達出“百鳥齊舞”、“鳳鳥問答”式的生命的活躍和伸張,使得作品在整體的外顯形態方面充盈而值得玩味,這正是“氣韻”最為直接的表達。

而更能讓筆者聯想到的是莊子用鳳凰比喻自己“南方有鳥,其名為鹓雛,子知之乎?夫鹓雛發于南海,而飛于北海;非梧桐不止,非練實不食,非醴泉不飲…”;是孔子“丘得其為人,黯然而黑,幾然而長,眼如望羊,如王四國,非文王其誰能為此也”;是王安石“天質自森森,孤高幾百尋。凌宵不屈己,得地本虛心。歲老根彌壯,陽驕葉更蔭。明時思解慍,愿斫五弦琴”;而又有“清露晨流,新桐初引”、“簫韶九成,鳳凰來儀…”于是乎在樂曲聲中,火紅的鳳凰和濃郁的梧桐它們同華麗,同高貴,同品性,他們之間生生息息……這是作曲家通過《鳳棲梧桐》想要追求和表達的,也同時是帶給聽者賞會的美學“意境”。

參考文獻:

[1]李吉提.中國音樂結構分析概論[M]·北京:中央音樂學院出版社,2004.10

[2]宗白華.美學散步[M]·上海:上海人民出版社,2005.

[3]孫婧.氣韻與意境的共通性探析[D]·武漢:中南民族大學,2009.

[4]楊凡.中國傳統音樂與繪畫的氣韻同構性[J]·福建論壇·社科教育版,2009.

譜例來源:由《鳳棲梧桐》作者許志斌提供

注釋:

①艷,作為大曲引子部分。東漢許慎 《說文》云:“艷,好而長也。”漢揚《方言》:“美也。”今人楊蔭瀏認為艷是用以引起樂曲的一個華麗而 婉轉的抒情樂段。

②曲,為樂曲主體,由若干“解”構成,即若干主題構成。解可多可少,沒有定規。楊蔭瀏據《太平御覽》引《樂志》“聲徐者為本,聲疾者為解”的記載,認為解是每段舒緩的歌唱之后緊接的奔放熱烈、速度很快的一段音樂,一般由器樂演奏。

③亂,作為結束部用在曲后。

④ 宗白華.美學散步[M]·上海:上海人民出版社,2005.P120

⑤ 宗白華.美學散步[M]·上海:上海人民出版社,2005.P128-129

⑥ 孫婧.氣韻與意境的共通性探析[D]·武漢:中南民族大學,2009.P12