文旅融合下設計驅動非物質文化遺產創(chuàng)新發(fā)展的研究與實踐

王瀟嫻

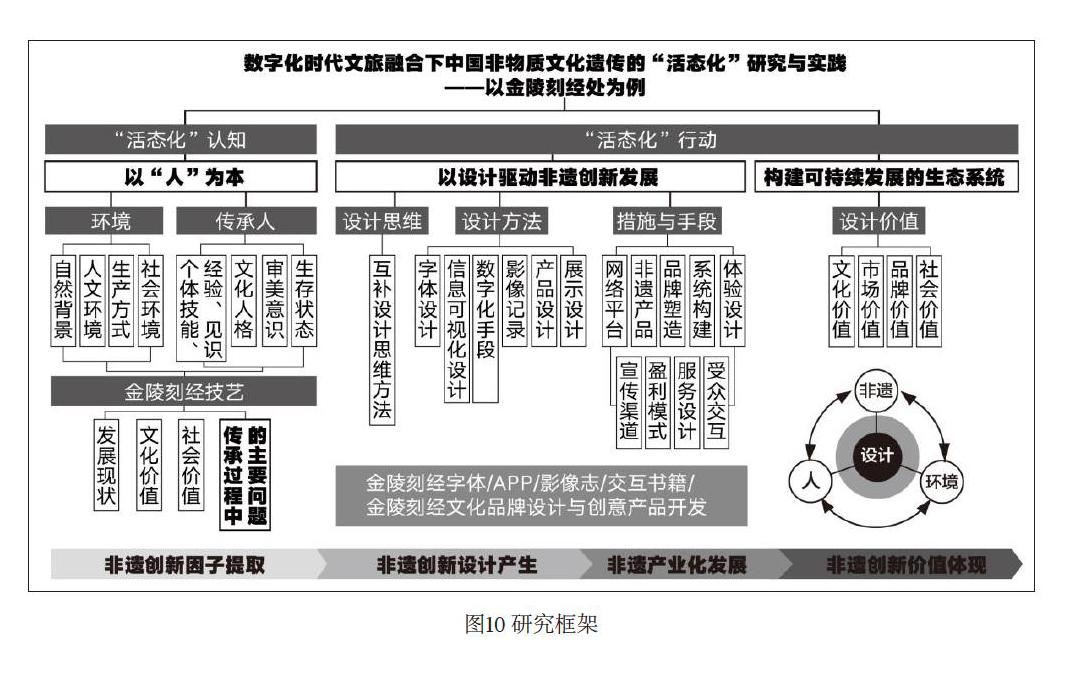

摘要:本文旨在數(shù)字化時代文旅融合的視野下,以金陵刻經處為例,對中國非物質文化遺產(以下簡稱“非遺”)進行有效的活態(tài)化研究:聚焦非遺的“活態(tài)流變”,發(fā)掘其創(chuàng)新的原動力,并以創(chuàng)新設計為其生存發(fā)展提供驅動力,融合于當下的生活方式,實現(xiàn)其文化創(chuàng)新的多樣化方式,構建“傳承人-非遺文化-環(huán)境”的可持續(xù)發(fā)展生態(tài)系統(tǒng),體現(xiàn)更多的文化價值、社會價值與經濟價值,并在研學旅行、生活化體驗之旅中實現(xiàn)非物質文化遺產的多樣化傳播與傳承。

關鍵詞:文旅融合活態(tài)化設計驅動非遺金陵刻經

中圖分類號:J5

文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069 (2020)11-0121-03

引言

南京“金陵刻經處”于同治五年(1866年)建立,融經書收集、收藏、研究、刻板、刊行于一體,藏有珍貴的佛經及精湛的造像刻板,至今尚保存佛學典籍雕版125318塊,完整地保護、傳承了距今1300多年的中國傳統(tǒng)雕版印刷技藝,并形成了其獨具特色的載籍藝術風格。2009年,以金陵刻經處、揚州廣陵古籍刻印社、四川德格印經院等為代表申報的“中國雕版印刷技藝”入選聯(lián)合國教科文組織《世界人類非物質文化遺產代表作名錄》。其載籍藝術具有獨特的華夏藝術審美特征,字體、圖像、版面編排、書籍裝幀、材料工藝等各方面,均深刻體現(xiàn)出中國傳統(tǒng)文化的藝術符號。

金陵刻經處的載籍木刻印刷主要包括寫樣、刻版、印刷及裝幀四個流程,二十多道工序,全部以手工方式完成。而其中寫樣、刻板環(huán)節(jié)對專業(yè)技藝要求很高,經過師徒相承、口傳身授、代代相傳的方式延續(xù)至今,因此也被稱為中國傳統(tǒng)雕版印刷的“活化石”。手工刻寫所呈現(xiàn)的藝術價值與審美取向,是其載籍藝術彌足珍貴之處,但也是雕版印刷藝術傳承的短板。目前金陵刻經處師徒三代四人且連續(xù)兩代單傳,這就為技藝傳承以及人才的培養(yǎng)帶來了不確定性風險。

經過前期研究,筆者發(fā)現(xiàn)目前非遺傳承過程中的重要問題:寫工的缺乏以及“金陵本”字體的流失。在新雕版經刻之時,寫樣的文字有時直接采用字庫中免費的習宋字體。針對這一問題,筆者從設計的角度,汲取非遺本體中的文化基因、創(chuàng)新因子——金陵本字體。并與金陵刻經印刷技藝省級傳承人鄧青之老師進行了為期2年多的深度合作,最終完成了“金陵刻經”字體設計。之后帶領團隊,完成相關文創(chuàng)品牌的開發(fā)與產品設計。嘗試通過設計驅動當代非遺發(fā)展有效進入市場,設計出具有高附加值和文化價值的流通商品,在非遺傳承和發(fā)展的過程中,利用文旅融合,讓文化與市場相互推進,讓設計為非遺的發(fā)展提供原動力。

一、“文旅融合”——數(shù)字化時代非物質文化遺產保護的新視野

文旅融合是新時期深化文化旅游供給側結構性改革、增進高品質旅游供給、推進文旅產業(yè)高質量發(fā)展的重要戰(zhàn)略部署。以文化為旅游賦能,以旅游再促進文化的發(fā)展與傳播。這樣的思路與視角,對中國非物質文化遺產從保護到新價值產生,具有較大的促進作用。

過去,對于非遺文化主要停留在“保護”層面;現(xiàn)在,我們需要考慮當下非遺文化在現(xiàn)有生活方式中的發(fā)展,在旅游的推動下再傳播;未來,更需要考慮非遺文化不失傳,并考慮其在全球化語境下文化價值的新體現(xiàn)。我們可以從設計的維度,汲取非遺文化本體中的文化基因.創(chuàng)新因子,對非遺文化進行“活態(tài)化”研究與實踐,著重以設計驅動非遺文化創(chuàng)新發(fā)展,從保護到立足于傳承與創(chuàng)新,這是一種新的視野和努力。

二、設計驅動非遺文化創(chuàng)新發(fā)展的設計實踐

(一)非物質文化遺產的創(chuàng)新因子提取——“金陵本”與“金陵刻經字體”

經過對金陵刻經處的全面研究,筆者發(fā)現(xiàn):當年楊仁山居土編撰大藏經的宏愿是以便于閱讀和研究為宗旨,因此在創(chuàng)辦之初就對舊本所采用的梵莢和方冊裝幀方式版本過大、不便于翻閱等問題,提出了字體選擇和裝幀方式上應適應時代需要,適應閱讀方式的需要,并在刊印質量上力求精進,創(chuàng)立了著名的“金陵本”:“其紙質綿柔,字大如錢,版式疏朗,清凈莊嚴;刻印之佛像,刀法細膩,章法謹嚴,形神兼?zhèn)洌瑢哟畏置?完美地將中國傳統(tǒng)雕版印刷技藝同佛教文化與佛教藝術結合起來,形成了宗教性、藝術性、文物性兼具,獨樹一幟的刻印風格。”[13]

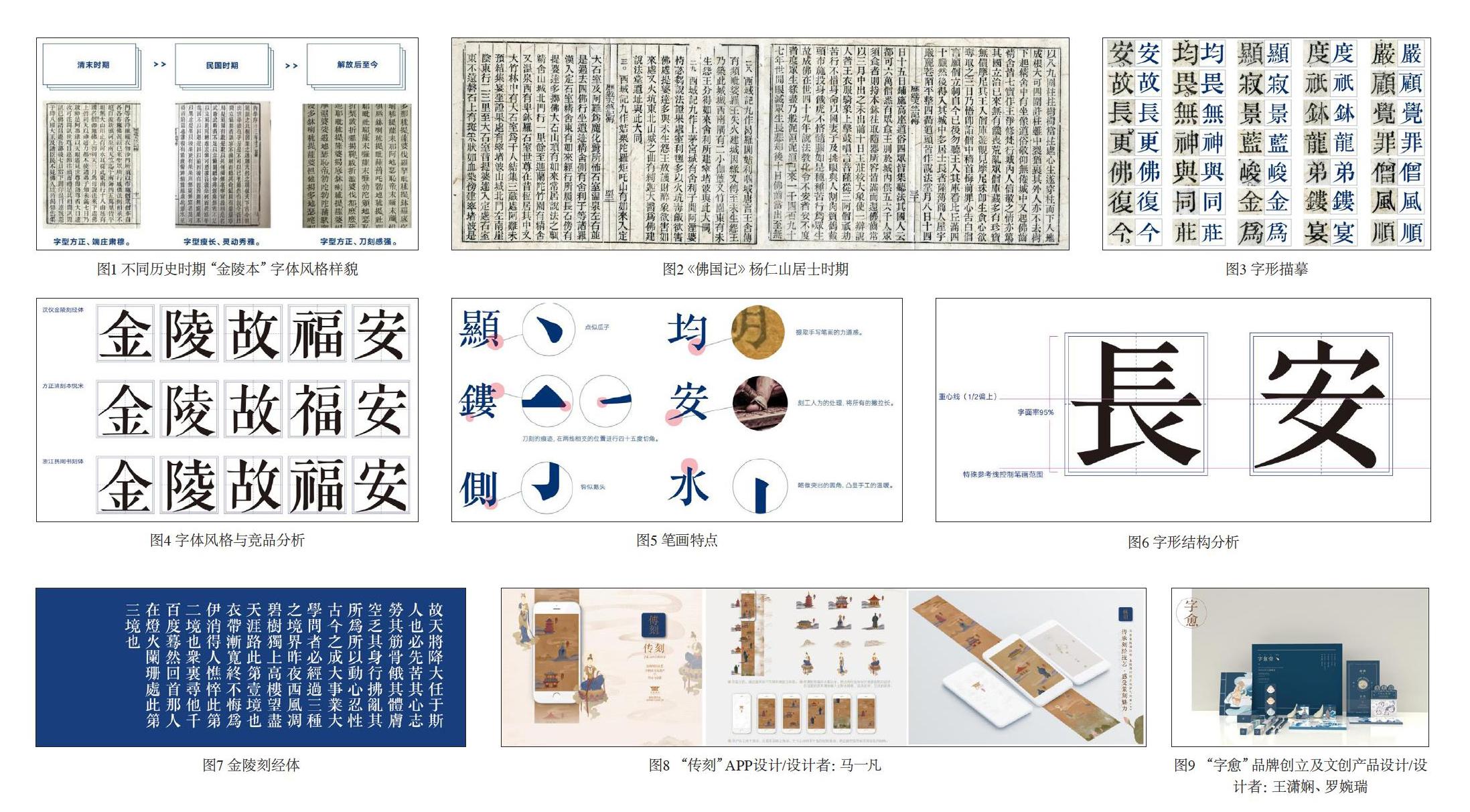

金陵刻經處所呈現(xiàn)的字體是寫工和刻工共同創(chuàng)造而成的字體,其字體有“橫平豎直,點似瓜子,撇如刀,鉤如皂剌,捺如鍬。”的特點,從效率和審美需求出發(fā),既適合雕刻,快了刻工的速度,又美觀整齊劃一。但隨著社會的發(fā)展,數(shù)碼化對生活的侵蝕,筆者發(fā)現(xiàn)刻經處“寫樣”人員缺乏(刻經處創(chuàng)辦之初1名寫工配7名刻工,可見寫工的重要地位),目前三代四人中,二代單傳,馬萌清老師以修復古籍版本為主要工作,只有鄧清之老師還可寫樣,但如需刻新板,多半字樣以電腦現(xiàn)有的習宋或小標宋為主。因此筆者團隊決定從“金陵本”中呈現(xiàn)出的“清凈莊嚴”風格的宋體字入手,系統(tǒng)地整理、分析、比較、提取、構建,并與北京漢儀字庫合作,形成“高校科研——刻經處非遺傳承人——字庫企業(yè)”共同合作開發(fā)“金陵刻經字體”。金陵本中原有的“清凈莊嚴”樣貌的宋體字就是首先提取出得非遺文化創(chuàng)新因子,而對其進行系統(tǒng)的“金陵刻經”字體開發(fā)與設計則是創(chuàng)新設計的解決之法,如圖1。。

(二)“金陵刻經”字體設計

1.刻本選擇——《佛國記》

金陵刻經字體設計最關鍵的是范本的選擇。金陵本在各個歷史時期,歷經八代傳承人的實踐,可以說每本佛經都有其特有的手工溫度與審美感受,經過四次田野考察及多次與傳承人鄧清之老師交流,最終筆者選取《佛國記》作為刻本研究對象。原因有二:一,《佛國記》為楊仁山居土創(chuàng)辦時期完成,最好地體現(xiàn)出“金陵本”的風格樣貌,字形方正,端莊肅穆,清凈莊嚴;二,此刻本市面流通次數(shù)少,刻板保存完好,更清晰地呈現(xiàn)出刀刻字體原貌,減少了筆畫因多次印刷產生的磨損和字體邊角的圓潤感,如圖2。

2.字形描摹

字形描摹是再學習的過程。在電腦描摹過程中,從筆畫的起落,感受刻工的發(fā)刀與挑刀,體會手工的古拙與力道;總結和提煉筆畫的特征、部首的特征、字形結構特征,最終總結出字體的風格特點。這一過程是復刻的過程,雖然使用工具不同,但是最大限度地還原字體本身的原貌是這一過程的目的。在此基礎上進行字體的再創(chuàng)造則可以保證完好的金陵本的特點,同時以現(xiàn)代字體設計的手段融合非遺傳承人及設計者對字體的現(xiàn)代解讀,如圖3。

3.風格確定

復刻不是金陵刻經字體設計的結果,經過兩百余字的字形描摹,筆者團隊逐步凝練出字體的風格:清凈莊嚴、敦厚平實。設計定位為:正文字體。

對于從中國雕版印刷技藝這項世界級的非物質文化遺產中提取的創(chuàng)新因子——金陵本字形樣貌,筆者要做的是在保持其原汁原味的基礎上進行創(chuàng)新設計。把單個字進行系統(tǒng)的梳理,總結其設計風格后,系統(tǒng)地進行9169個字的全套字庫設計。這一過程,筆者團隊與鄧清之老師深度合作,每一筆每一畫的去體會刻工對字的理解,對傳承人的個人審美意識在刻字過程中的呈現(xiàn),用設計的語言表達和分析出來。這一過程的重點是把握技藝的“活態(tài)流變”,以人為核心的傳承人的創(chuàng)新特點、心理變化及審美意識,然后從設計出發(fā),以設計的語言來反饋和再創(chuàng)造,如圖4。

4.筆畫與字形特點

(如圖5)在字體創(chuàng)造中,除了保持原有金陵本字體“橫平豎直,點似瓜子,撇如刀,鉤如皂剌,捺如鍬”。的特點,筆者著意在時代發(fā)展的字體流變中,分析當代刻工的審美意向,提取出:撇筆畫拉長突出,點筆畫多變,鉤似鵝頭柔中帶剛,豎筆畫則直中帶曲。細節(jié)處理上略微突出圓角,彰顯手工溫度,線端處理上在兩線相交的位置進行45°切角處理,這樣做一是為表現(xiàn)刀刻的痕跡,二是可以避免在電腦字庫呈現(xiàn)中出現(xiàn)筆畫虛化的現(xiàn)象,如圖6。

同時設計時要解決手工刻字字面大小不一、粗細不均、筆畫規(guī)范性差,這些問題,考慮字與字的穿插,筆畫之間的避讓。針對這些特性,金陵刻經字體在制作過程中,盡量保證每個字的字面大小相同,重心一致、筆畫粗細一致、筆形規(guī)范有致。采用字面框界定字的大小、寬窄,字身框界定字與字之間的距離,特殊輔助線控制筆畫范圍。金陵刻經字體字面率為95%,字形方正、字大如錢、重心居中、端莊肅穆、敦厚平實。

5.金陵刻經字體基礎字呈現(xiàn)

筆者團隊經歷兩年多的時間開發(fā)9169個字,形成完整的具有清凈莊嚴風格的“金陵刻經體”可以說是以設計驅動非遺創(chuàng)新實踐的第一步,如圖7。

(二)“傳刻”APP設計——金陵刻經技藝的信息可視化呈現(xiàn)

如何對金陵刻經技藝進行有效的信息可視化呈現(xiàn),實現(xiàn)非遺文化的全球化共享?這是筆者團隊設計實踐的第二步。

在數(shù)字時代,通過移動終端可以更快更廣地進行文化的傳播。于是,團隊成員從信息架構、實時動態(tài)、交互體驗三個方面,對金陵刻經技藝信息資源進行多方面的傳承與保護。在數(shù)字化時代有效地將金陵刻經印刷技藝、金陵刻經處歷史、重要人物傳記、文創(chuàng)產品在線定制等更廣泛地進行傳播及市場推廣,如圖8。

“傳刻”APP展現(xiàn)了金陵刻經印刷技藝(刻板、印刷、裝訂三項基本內容,以及從書寫到刻制,經過上樣、刻字、刷墨、擦印、分頁、折頁、齊欄、分類、穿紙捻、線襞等二十多道工序)所有的工藝流程均用線描的方式表達;并在交互設計中讓受眾更好地體驗造字與印刷的樂趣,用戶可以選擇APP中預設的金陵刻經體字體部件,進行漢字的創(chuàng)造;在文創(chuàng)產品定制及購買過程中實現(xiàn)文旅融合下,非遺的市場化與商業(yè)化價值轉化。

用戶通過“傳刻”APP的使用,可以完整了解金陵刻經處的歷史,熟悉金陵刻經技藝的工藝流程,體驗自我造字的愉悅和成就,并在造字工房模塊中實現(xiàn)自我再設計于在創(chuàng)作的可能,最終通過平臺完成文創(chuàng)產品的定制與購買。

(四)“字愈”品牌創(chuàng)立——金陵刻經文創(chuàng)產品開發(fā)與設計

把握當下,發(fā)掘社會現(xiàn)象,筆者團隊發(fā)現(xiàn)現(xiàn)代人生活壓力及心理負擔的日趨嚴重。而金陵刻經字體本就有清凈之感,筆者期望能夠以“字”來撫慰現(xiàn)代人焦躁不安的心靈,實現(xiàn)心理的自我治“愈”,于是“字愈”文創(chuàng)品牌創(chuàng)立,此乃設計實踐的第三步。

文創(chuàng)產品包含以字體筆畫特征為創(chuàng)意點的文具設計,解壓與實用相結合的日歷套裝,文字飾品,雕版印刷體驗小套裝,筆記本,以及以寫工、刻工、印工為原型的IP形象設計,如圖9。

通過這三步,在文旅融合的視角下,真正實現(xiàn)非遺文化通過設計驅動其創(chuàng)新發(fā)展,從保護層面向傳承和創(chuàng)新層面更進一步,實現(xiàn)文化的更大社會價值,產生經濟價值。

三、以設計驅動非物質文化遺產創(chuàng)新發(fā)展的路徑與措施

(一)以人為本

非物質文化遺產的特征是“非物質”,即以人為本的活態(tài)文化遺產,以人為核心的技藝、經驗、精神為核心,其特點是活態(tài)流變。這里的“人”指的是非遺文化的傳承人。隨著生產方式、生活方式的轉變,環(huán)境的變化,他們對于技藝的理解,總有其主體投射的印記,因此他們的心理活動、審美意識、生活經驗等都應作為研究的對象。通常在與傳承人深度合作過程中,往往會發(fā)現(xiàn)非遺文化的創(chuàng)新因子。

(二)非遺文化創(chuàng)新因子提取

對于非遺文化的保護非常重要,但是更重要的是如何從遺產中得到創(chuàng)新的資源和動力,給予我們創(chuàng)新的素材、靈感等。正如費孝通先生所說“我們要研究我們文化中的種子,要研究怎樣才能讓這個種子一直保持下去,并且要保持里面的健康基因”。對于非遺文化創(chuàng)新因子的提取,我們需抽取最鮮明的特征,并且根據(jù)采集資源進行深入的關乎傳承人生活經驗,行為,情感,審美等多方面的研究;考慮在現(xiàn)有生活方式中的發(fā)展;保持非遺文化不失傳不變味;結合數(shù)字化時代的新科技與文化的融合;并探究其在全球化語境下文化價值的新體現(xiàn)。

(三)以設計驅動非遺文化創(chuàng)新發(fā)展

從人類文明的進化來看,人類已經從農耕時代、工業(yè)時代進入了知識網絡時代,而對應的經濟形態(tài)也從自然經濟、市場經濟進入了知識網絡經濟。在這個進化的過程中,設計始終推動著生產和生活方式的變革,標志著物質文明進化的程度,也反映了社會精神文明進化的水平。以設計驅動創(chuàng)新發(fā)展以設計思維引領(運用互補設計思維方法中“傳統(tǒng)與未來視角”看待非遺文化創(chuàng)新問題);以非遺文化的活態(tài)流變?yōu)檠芯繉ο?以網絡平臺、非遺產品、體驗服務、宣傳渠道、系統(tǒng)構建、品牌塑造、盈利模式、受眾交互等為手段與舉措進行系統(tǒng)的研究;最后通過復雜的創(chuàng)新和設計過程變成對應的非遺文化創(chuàng)新設計項目。

(四)以設計為內聚力“傳承人-非遺文化-環(huán)境”協(xié)調發(fā)展的可持續(xù)發(fā)展生態(tài)系統(tǒng)構建

在今天,活態(tài)流變是中國非物質文化遺產重要的傳承特征,也是非遺研究的著力點。因此,當代非遺發(fā)展應當有效地結合當下的生活方式,并自然地進入市場,以設計驅動創(chuàng)造出具有高附加值和文化價值的流通商品,產生深遠的文化價值和社會影響力。

今天傳統(tǒng)非遺介入當代生活需要依靠成熟的市場運作體系,需要合適的藝術家、匠人、設計師、手藝人、高校研究機構、企業(yè)、政府等多方共同參與合作,需要成本介入,打造非遺品牌,對接成熟的非合適的商業(yè)平臺,選擇合適的時機或社會熱點事件進行媒體發(fā)布和市場傳播。考慮“傳承人-非遺文化-環(huán)境”的協(xié)調發(fā)展,在盡量原汁原味保留非遺技藝的原貌和視覺特征基礎上,結合當代生活方式、審美方式的需要,來進行非遺技藝的創(chuàng)新設計,讓非遺技藝可持續(xù)地在現(xiàn)代商業(yè)生活中發(fā)展傳承,迎來新的活力。

小結

綜上所述,筆者團隊以南京金陵刻經處為例展開文旅融合視角下,數(shù)字化時代非物質文化遺產的“活態(tài)化”研究,以“人”為本,挖掘非遺文化的“創(chuàng)新因子”,提出以設計驅動非遺文化的創(chuàng)新發(fā)展,構建“傳承人-非遺文化-環(huán)境”的可持續(xù)發(fā)展生態(tài)系統(tǒng)。在新時期為國家的非遺文化的創(chuàng)新發(fā)展提供有效的應用方法,創(chuàng)造更多的社會價值、文化價值乃至經濟價值。.

基金項目:2019年度省文化科研課題《數(shù)字時代文旅融合下中國非物質文化遺產的活態(tài)化研究與實踐——以金陵刻經處為例》(19YB44)階段性成果。

參考文獻

[1]劉維芳.金陵刻經印刷技藝[M].南京:南京出版社,2012.

[2]宋俊華.非物質文化遺產保護研究[M].中山:中山大學出版社,2013.

[3]汪欣.中國非物質文化遺產保護十年[M].北京:知識產權出版社,2015.

[4]宋俊華.中國非物質文化遺產保護發(fā)展報告(2015) [M].北京:社會科學文獻出版社,2015.

[5]烏丙安.非物質文化遺產保護理論與方法[M].香港:文化藝術出版社,2016.

[6]申賦漁.愿力——楊仁山與金陵刻經處[M].南京:江蘇鳳凰美術出版社,2016.

[7]魯春曉.新形勢下中國非物質文化遺產保護與傳承關鍵性問題研究[M].北京:中國社會科學出版社,2017.

[8]王露明,萬寶寧.南京歷代非物質文化遺產[M].南京:南京出版社,2016.

[9]楊紅.非物質文化遺產展示與傳播前沿[M].北京:清華大學出版社,2017.

[10]張兆林,齊如林,束華娜.非物質文化遺產保護領域社會力量研究[M].北京:中國社會科學出版社,2017.

[ll]肖遠平,柴立.中國少數(shù)民族非物質文化遺產發(fā)展報告[M].北京:社會科學文獻出版社,2017.

[12]王罡.數(shù)字化背景下中國雕版藝術的傳承新路徑——以南京金陵刻經處為例[J].美術教育研究2016(12):42-43.

[13]王孺童.金陵刻經處“中國雕版印刷術的守護者”[Z]法音,2010(1):26-28.