高校資源在智慧城市建設中的功能與參與機制探討

喬智 尤明東

摘 要:隨著互聯網時代的到來,大數據和人工智能技術在推動城市治理體系和治理能力現代化的服務功能逐漸凸顯,數字經濟在推動城市經濟轉型升級讓城市生活更加美好的意義不斷顯現。面對中國快速城鎮化進程中治理“大城市病”的現實需要和面向未來的可持續發展,環境友好、綠色生態、管理高效、協調運轉的智慧城市建設已成為未來城市建設的必然選擇。高校作為城市的重要組成部分,也是技術創新的主渠道和創新人才培養的主陣地,在硬件基礎和軟實力方面具備為智慧城市建設提供硬件基礎支撐、人才技術支持和先行示范的潛力。本文基于北京國際綠色智慧城市建設這一系統性工程的新形勢,梳理高校資源在北京國際綠色智慧城市高質量建設中的功能與參與機制,從北京高校如何依托自身資源優勢、通過挖掘高校智庫的潛能、不斷提升創新能力和開放合作水平、更好地參與到綠色智慧城市高質量建設的角度給予一些思考和建議。

關鍵詞:數字經濟;城市治理;城市服務;綠色智慧城市建設;高校資源

中圖分類號:F292 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2020)10(b)-185-03

①基金項目:2019年華北電力大學大學生創新計劃訓練項目(201902114)。

2020年1月14日,國家新型智慧城市創新發展論壇在北京舉行,論壇上發布了《新型智慧城市發展報告2018—2019》,根據報告顯示,我國大量城市已經從新型智慧城市建設的準備期向起步期和成長期過渡,處于起步期和成長期的城市從兩年前占比57.7%增長到80%,處于準備期的城市從42.3%下降到11.6%,發展報告認為數據科技正在推動智慧城市加速落地,新技術應用驅動新發展和新變革,應抓住這一趨勢促進城市建設提質升級。“新型智慧城市”是以為民服務全程全時、城市治理高效有序、數據開放共融共享、經濟發展綠色開源、網絡空間安全清朗為主要目標,通過體系規劃、信息主導、改革創新,推進新一代信息技術與城市現代化深度融合、迭代演進,實現國家與城市的協調發展,不斷推動城市精細化管理和綠色可持續發展。《2019年數字經濟報告》指出,發展數字經濟將會助力解決社會問題,將北京建設成為互聯網創新中心、大數據綜合試驗區和智慧城市建設示范區。圍繞這一城市發展目標和戰略定位,需要調動各類資源參與建設,本文從高校資源參與建設的路徑出發,希望通過充分挖掘高校資源的潛力,為打造北京綠色智慧城市提供參考和思路。

1 高校資源參與綠色智慧城市建設的功能與潛力

智慧城市是運用物聯網、云計算、大數據、空間地理信息集成新一代信息技術,促進城市規劃、建設、管理和服務智慧化的新理念和新模式。高校作為城市服務功能區位的一部分,具有人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承創新的四大功能,且在信息資源的整合及開發利用、新技術新項目的落地示范建設、技術性專業信息數據庫及人才智庫、信息技術硬件設施條件及科研創新環境平臺等方面具備優勢條件。

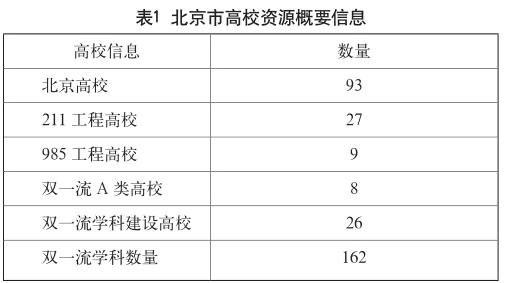

智慧城市人才是智慧城市建設的保障,在人才培養和科學研究方面,北京市高校總數達93所,不僅在全國城市高校數量中排名第一,而且科研水平也表現優異,如表1所示,北京市雙一流A類建設院校共8所,雙一流學科建設高校26所,建設學科數達162個,學科門類齊全。在智慧城市建設方面擁有北京聯合大學智慧城市學院、北京工業大學智慧城市研究院、北京城市學院等智慧城市專門科研機構。另外,北京高校不斷促進學科專業適應智慧城市建設趨勢,不少高校在2020年新增備案的專業屬于前沿技術專業,如北京大學、中國人民大學、北京師范大學、北京化工大學、中國農業大學、華北電力大學、中國傳媒大學、北京工業大學等高校新增備案了人工智能、大數據管理與應用、電子商務與物流管理、城市規劃與智能建造、風景園林等專業,能夠承擔為智慧城市建設輸出高質量人才的功能。而且高校在校園硬件基礎設施、圖書館信息及實驗室資源、國家政策和科研項目資金支持、社會聲譽和行業校企合作平臺資源優勢突出,適應新時代綠色智慧城市建設的人才專業集聚優勢顯著。

高校是城市的重要引擎,對促進城市經濟發展、科學進步、文化交流起著重要的作用。社會服務作為高校的一項重要功能與責任,是在人才培養、科學研究和文化傳承三大功能基礎上建立的。隨著社會的動態發展,在推動智慧城市建設已成為現代化城市發展大趨勢的今天,高校應充分利用自身優勢推動社會服務職能縱深發展。北京市高校依托自身教育和人才資源優勢不斷參與到社會服務的工作中,通過黨建、團建結對等形式融入社區科普活動、志愿服務中,例如華北電力大學不斷參與探索形成回天地區綜合性治理模式,集中高校資源優勢打造政策咨詢、科普教育和人才培養三位一體綜合性研究平臺,融入智慧美好社區建設。科學技術的變革引領社會生活方式的變遷和社會價值的變化,高校作為科學技術策源地,在進行高等教育知識文化傳承的同時能夠不斷創新思維,對新技術、新模式、新方法更容易理解接納和傳播,因此高校在智慧城市建設先行示范、理念宣傳、產教融合、運維管理和人才培養方面具備可行性,具有承接周邊輻射地區的服務功能,存在助力智慧城市建設的巨大潛力。

2 高校資源參與綠色智慧城市建設的路徑

2.1 強化信息技術支撐,加快形成智慧集群

智慧城市建設不僅需要穩定運行的信息化基礎設施,還要有維護信息資源、有序科學管控的軟科學支撐,因此加快建設城市網絡服務基礎設施是推動智慧城市建設的基礎。智慧城市需要構建互聯互通的數據共享網絡,還需要參與智慧城市建設與服務的各個主體信息互聯共享,打破數據和信息壁壘,面對巨大的數據處理量既需要與之配套的硬件服務環境,同時又要保證數據傳輸迅速安全、儲存利用合法,而高校在承接信息傳輸、運維和管理功能方面具備硬件和軟實力的可行條件。實現數據的共享和挖掘都需要強化信息技術支撐,因此要充分發揮高校在數據傳輸、處理、分析和利用的數字智慧產業鏈條中的作用,扮演好高校在建立跨部門信息共享協調機制中的可靠角色。

北京高校林立,各校在不同學科具備各自優勢,面對交叉學科和綜合性人才培養建設的需要應打破校際間信息孤島效應,在開放的條件下加強能力建設,在流動的前提下進行資源配置,在公平的環境下鼓勵參與。各校應不斷加強科研資源、文獻數據資料的開放共享,構建面向全社會的資源庫共享體系,將互通互聯的高校智慧產業圈嵌入城市建設的網絡,推動新型高校智慧集群建設,通過校際特色領域資源和研究優勢的橫向交流合作使得各校發揮學科優勢,共同參與到智慧城市建設的系統工作中,協同創新、共同促進智慧城市精細化管理。

2.2 積累高校試點經驗,加強先行示范作用

保證智慧城市建設的順利實施需要進行理念的推廣,讓大家理解和接受智慧城市的涵義和形式,是保證智慧城市順利展開建設的必要過程。而高校作為知識生產和反饋再造的起點,校園內的人群對新事物接受能力普遍較高,因此能夠較好地進行先行推廣試點。智慧城市的建設需要智慧人群參與,高校應利用自身資源優勢打造綠色智慧校園,以此以點帶面探索綠色社區建設模式。其中包括垃圾分類試點和智慧城市理念宣傳,智能停車、智能照明、綠色建筑、智能綠化、綠色交通、清潔能源利用及智能管網建設、智能排水節水利用系統等基礎設施改造在校園社區應用場景中提供智慧化服務的示范建設。高校本身就類似于一個社區,通過試點運行的不斷優化能夠為北京建設綠色智慧城市提供更好的參考和樣板,并輻射周邊社區,為周邊智慧社區建設提供智力和人力支持,也能夠在智慧城市建設項目進程中及時反饋和解決技術問題。因此打造綠色智慧校園先行示范是智慧城市建設的一個新思路和新樣板。

2.3 推動專業人才培養,深入智慧城市建設

高校應該不斷適應時代要求,培養創新型智慧城市建設人才,營造良好的智慧城市科研項目學術氛圍,將智慧城市課程融入相關教學大綱和實踐環節體系中,開設人工智能、大數據應用、數據挖掘等專業課程,同時在課外環節發揮大學生創新創業訓練項目產學研的功能,開展各項智慧城市科研項目,加強校企、校際和政府多方合作,推動創新項目成果轉化和專業人才聯合培養及就業的對接。高校也應該主動打破邊界束縛,加強高校與城市的互動,開放高校軟硬件資源,延伸服務功能惠及周邊群眾,將高校的服務功能融入城市建設,分享經驗并提供技術指導,發揮知識與人才優勢,將高校作為智慧城市建設信息服務的節點,開展相關信息調研、信息代理、信息檢索、數據處理、信息共享的工作,發揮培養市民科學素養的社會服務作用,參與“數字、政務、產業、民生” 四位一體的城市服務實踐中。

3 結語

綜上所述,智慧城市是未來城市發展的新方向,而面對這一項新的系統性工程,高校作為智慧城市精細化建設網絡的重要節點,應充分發揮高校資源參與綠色智慧城市建設的功能。高校是聚集知識創新、信息人才的寶庫,也是國家創新體系中知識生產、傳播和利用的前沿,因此本文認為北京高校應該不斷發掘在人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承創新的潛力,不斷探索智慧城市人才產業鏈培養、面向社會服務功能挖掘、智慧城市先行示范教育、“政、社、校、人”多方合作加快智慧城市項目落地的四大路徑和方向,為智慧城市建設提供新的思路。

參考文獻

[1] 薛旸.高校應對“智慧城市”信息化建設的思考[J].遼寧教育行政學院學報,2018,35(01):109-112.

[2] 陳威莉.高校促進“智慧城市”信息化建設策略研究[J].合作經濟與科技,2014(01):26-27.

[3] 閆坤如,趙坤鵬.基于科技指標的高校社會服務能力評價體系探析[J].華南理工大學學報(社會科學版),2018,20(02):112-118.

[4] 席酉民,郭菊娥,李懷祖.大學學科交叉與科研合作的矛盾及應對策略[J].西安交通大學學報(社會科學版),2006(01):79-83.

[5] 簡陽天.高校實驗室發揮社會服務職能的探索與研究——以北京交通大學物理演示與探索實驗室為例[J].教育現代化,2018,5(18):160-161+175.