除了《三字經(jīng)》《弟子規(guī)》,還有《山海經(jīng)》呢!

星空

陳絲雨

清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院本科、碩士學(xué)位,后赴美國(guó)留學(xué),獲紐約視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院插畫(huà)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位。畢業(yè)后定居德國(guó),目前是自由插畫(huà)家、繪本作家,作品曾入選美國(guó)插畫(huà)年鑒。

對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文化的學(xué)習(xí)、了解和掌握已經(jīng)越來(lái)越成為一種熱潮了。對(duì)于孩子們來(lái)說(shuō)也是如此,小學(xué)課本里也不乏《三字經(jīng)》的一些片斷——或者,“人之初,性本善。性相近,習(xí)相遠(yuǎn)”;或者,“昔孟母,擇鄰處。子不學(xué),斷機(jī)杼”;或者,“玉不琢,不成器。人不學(xué),不知義”……當(dāng)然,還有一長(zhǎng)串的書(shū)名可以繼續(xù)列出來(lái),比如《弟子規(guī)》《唐詩(shī)三百首》《論語(yǔ)》《笠翁對(duì)韻》《幼學(xué)瓊林》……有意思的是,很少有家長(zhǎng)選擇《山海經(jīng)》,也很少有孩子去讀《山海經(jīng)》。這種現(xiàn)象確實(shí)值得深思,也非常有必要多問(wèn)一個(gè)“為什么”。

因?yàn)閺乃抉R遷的那個(gè)時(shí)代以及他本人,就認(rèn)為《山海經(jīng)》的內(nèi)容過(guò)于荒誕無(wú)稽,以至于他寫(xiě)史的時(shí)候不敢作為參考嗎?《史記·大宛列傳》中有這么一句:“《山海經(jīng)》所有怪物,余不敢言也。”或者,是因?yàn)轸斞冈?jīng)寫(xiě)過(guò)一篇《阿長(zhǎng)與<山海經(jīng)>》,其中提到了一部繪圖的《山海經(jīng)》,說(shuō)里面有“畫(huà)著人面的獸,九頭的蛇,三腳的鳥(niǎo),生著翅膀的人,沒(méi)有頭而以?xún)扇楫?dāng)作眼睛的怪物……”所以家長(zhǎng)們想當(dāng)然地以為這些畫(huà)面會(huì)嚇著孩子嗎?千萬(wàn)不要這樣想,現(xiàn)在的孩子什么沒(méi)有見(jiàn)過(guò),他們一定會(huì)把“畫(huà)著人面的獸,九頭的蛇,三腳的鳥(niǎo)”當(dāng)作新奇有趣的寵物來(lái)看待的!

很多時(shí)候,道聽(tīng)途說(shuō)得來(lái)的信息都難言準(zhǔn)確,言過(guò)其實(shí)與言不及義都有,對(duì)《山海經(jīng)》的認(rèn)識(shí)大概也是這么一回事。比如,雖然司馬遷對(duì)《山海經(jīng)》有點(diǎn)兒看法,但《隋書(shū)》中就不這樣認(rèn)為——唐代那個(gè)很喜歡給唐太宗李世民進(jìn)諫的魏征,在其擔(dān)綱主編的《隋書(shū)》中,就曾經(jīng)把《山海經(jīng)》列為史部的地理類(lèi)。還有,清代的《四庫(kù)全書(shū)》也把它列在了子部的小說(shuō)家類(lèi)——大概紀(jì)昀那些大學(xué)者們認(rèn)為《山海經(jīng)》過(guò)于富有故事性和傳奇性,所以認(rèn)為它是一部志怪小說(shuō)……不過(guò)今天的很多研究者已經(jīng)基本形成了共識(shí),認(rèn)為《山海經(jīng)》是一部有價(jià)值的地理著作,只不過(guò)蒙上了一層神奇的“外衣”,以至于很多人“不識(shí)廬山真面目”了。

為什么對(duì)于《山海經(jīng)》,人們會(huì)形成這樣的認(rèn)識(shí),認(rèn)為這是一部“荒誕不經(jīng)的奇書(shū)”呢?原來(lái),在中國(guó)的遠(yuǎn)古時(shí)期,知識(shí)和文字一般都是掌握在“巫”這一類(lèi)人的手中的,大部分民眾愚昧無(wú)知。由于采用口耳相傳的方式來(lái)傳承,所以那些純粹的地理、自然知識(shí)就逐漸披上了一層又一層的傳奇色彩,與那些傳說(shuō)相結(jié)合,變得越來(lái)越神秘莫測(cè)。比如,蛇本來(lái)是沒(méi)有腳的,但在上古時(shí)候的華山卻有一種怪蛇,長(zhǎng)著六只腳,還有四只豐滿(mǎn)的羽翼;只要它一出現(xiàn),天下就要大旱——據(jù)說(shuō)商湯時(shí),這種怪蛇曾在陽(yáng)山出現(xiàn),結(jié)果那個(gè)地方連著旱了七年。還有一種人魚(yú),它的樣子就像是一條有四只腳的大鯰魚(yú),叫起來(lái)聲音像嬰兒的啼哭——孩子們聽(tīng)到這里,一定不會(huì)覺(jué)得這種動(dòng)物有多么神奇,會(huì)不屑一顧地說(shuō),那不就是娃娃魚(yú)嘛!哈哈,好像確實(shí)是這么回事!俗話說(shuō)百聞不如一見(jiàn),就是因?yàn)槿鄙龠@么“一見(jiàn)”,所以才變得越來(lái)越難以“一見(jiàn)”,成為了一個(gè)又一個(gè)的傳奇。那山、那水、那物種,還有人,成就了一部《山海經(jīng)》!

其實(shí),《山海經(jīng)》一點(diǎn)都不比《三字經(jīng)》《弟子規(guī)》離每一個(gè)人的距離要遠(yuǎn),還記得這些成語(yǔ)以及它們所講述的一個(gè)個(gè)故事嗎——精衛(wèi)填海:如今比喻意志堅(jiān)決、不畏艱難;夸父逐日:比喻有宏大的志向,或巨大的力量和氣魄,也比喻人類(lèi)戰(zhàn)勝自然的決心和雄心壯志;女?huà)z補(bǔ)天:形容改造天地的雄偉氣魄;三過(guò)其門(mén)而不入:原是講夏禹治水的故事,后比喻熱心工作,因公忘私的精神……

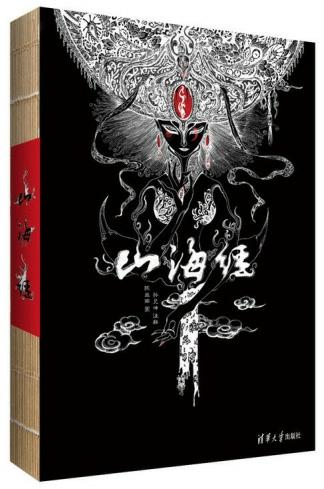

當(dāng)然,《山海經(jīng)》還遠(yuǎn)不止于此。比如,由新銳畫(huà)家陳絲雨和國(guó)學(xué)鬼才孫見(jiàn)坤合作的這本《山海經(jīng)(精美繪本)》,從中既可以欣賞到令人嘆為觀止、耳目一新的“圖解”《山海經(jīng)》,還可以讀到對(duì)那些似乎很難懂的文字記載所給出的一種更加詳盡的解讀。一部浩浩蕩蕩的《山海經(jīng)》,記載了數(shù)不清的山川河流、奇珍異獸、民俗物產(chǎn)。當(dāng)這樣一部包羅萬(wàn)象的奇書(shū),在插畫(huà)師陳絲雨的筆下呈現(xiàn)出一種難以想象的別樣之美,不只存在于閱讀過(guò)程中和想象里,而是活靈活現(xiàn)地呈現(xiàn)于讀者眼前……這個(gè)時(shí)候,我們除了繼續(xù)嘆為觀止,又能做一些什么呢?

插畫(huà)師說(shuō):

第一次看到《山海經(jīng)》是在清華大學(xué)的圖書(shū)館里,這樣奇特的一本古書(shū),神秘、久遠(yuǎn),讓人想一探究竟。從孩童時(shí)就聽(tīng)過(guò)的故事,九尾狐、精衛(wèi)、西王母、女?huà)z,這些形象最原始的樣子都在這本書(shū)里,我忍不住想用自己的畫(huà)筆來(lái)畫(huà)一本我心中的《山海經(jīng)》。

《山海經(jīng)》最初是本科時(shí)的畢業(yè)設(shè)計(jì),當(dāng)時(shí)的《山海經(jīng)》只有20多張圖,直到10年之后有機(jī)會(huì)和清華大學(xué)出版社合作,補(bǔ)畫(huà)了100多張,出版了清華版本插畫(huà)版的《山海經(jīng)》。最開(kāi)始喜歡上插畫(huà)是因?yàn)楸葋喥澣R,最初的畫(huà)風(fēng)都是模仿比亞茲萊的風(fēng)格,大四的時(shí)候因?yàn)檫x定《山海經(jīng)》作為畢業(yè)設(shè)計(jì),畫(huà)風(fēng)轉(zhuǎn)向了中國(guó)傳統(tǒng)文化,也因此找到了屬于自己的風(fēng)格。但是到紐約以后,發(fā)現(xiàn)作為一個(gè)插畫(huà)家只畫(huà)中國(guó)古典文化是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

在上學(xué)期間還接觸了各種風(fēng)格的插畫(huà)家,其中有一位日本畫(huà)家清水玲子,她的畫(huà)既有強(qiáng)烈的東方色彩,畫(huà)的題材又非常廣泛,我非常喜歡她的風(fēng)格。為了改變自己的繪畫(huà)題材只限于中國(guó)文化的局限性,我也開(kāi)始用毛筆畫(huà)黑白線稿,然后用電腦上色,這樣的表現(xiàn)方式更加現(xiàn)代。所以我主要有兩種畫(huà)風(fēng),有像《山海經(jīng)》一樣?xùn)|方的,也有偏向西方的。我現(xiàn)在也在不斷探索,如何在繪畫(huà)中將東西方文化、傳統(tǒng)與現(xiàn)代更好地融為一體。