城市綜合承載力的評估框架與提升策略

徐國沖 郭軒宇

摘? 要: 城市化伴隨著人口及資源的高度集聚,必然引發城市承載的邊界問題。如何解決當下的大城市發展困境是對可持續發展提出的重大挑戰。作為自然資源匱乏的島國,新加坡在提高城市承載能力上取得了矚目成果。本文基于承載力和韌性城市兩大理論,構建了城市綜合承載力的分析框架。新加坡在資源高效利用、基礎設施配置體現人文關懷、產業轉型與空間布局并重、圍繞“組屋”提供公共服務、建設智慧政府等方面的實踐做法值得學習借鑒。未來我國城市建設應該精準規劃與減量規劃并行,堅持以人為本,重視“里子”工程,融入城市更新,建設智慧城市,提高城市政府的治理能力。

關鍵詞: 城市承載力;韌性城市;新加坡

隨著城市規模的不斷擴大和人口資源的不斷集中,城市承載力成為制約城市發展的關鍵變量,引起了理論界和實踐界的普遍關注。新加坡建國以來在城市承載功能提升方面的實踐具有重要的參考價值。作為一個小島國,新加坡自然資源極度貧乏,卻用了不到半個世紀的時間把一個“小漁村”建成一個世界級的“花園城市”,成為城市發展的樣板,各國爭相效仿學習。新加坡如何在有限的資源條件下提升城市綜合承載力?它有哪些經驗啟示值得我們學習?這是本文要回答的問題。

一、城市承載力系統的分析框架

國內外關于新加坡城市建設的研究數量眾多,學者們從不同角度對其城市建設經驗進行了探討。宏觀層面上,王君對新加坡“花園城市”建設的發展歷程進行了梳理[1]。具體而言,李俊夫等人闡述了新加坡公共住房體系的政策內容和特色[2];羅兆廣介紹了新加坡交通需求管理的策略[3];鄭捷奮、劉洪玉從交通政策與住房規劃配套的角度探討了新加坡解決交通擁堵的措施[4];馬亮總結了新加坡電子政務在各領域運用的實踐[5]。但是,從城市承載力的視角出發來探討的文獻較少,亦未能提出一個綜合的理論分析框架。

近年來,從生態城市、低碳城市、綠色城市、海綿城市、智慧城市到韌性城市,城市建設理念不斷更新。它們代表了城市發展的新理念和新趨勢,“城市承載力”概念更是備受關注。

“承載力”這一概念最初來自工程地質領域。隨著城市化和工業化的快速發展,產生了土地資源承載力、區域人口承載力、生態環境承載力等一系列相應的理論[6]。在此基礎上衍生出城市綜合承載力的概念,泛指城市的資源稟賦、生態環境、基礎設施和公共服務對城市人口及社會經濟活動的承載能力[7]。它已不再局限于資源環境的范疇,拓展到了社會經濟活動等領域。本文中的城市綜合承載力是指在環境資源和基礎設施容納人口數量的基礎上,城市承擔的就業、生活質量等方面的能力。其中,硬件承載力強調環境系統對城市人口社會與經濟活動的支撐能力;軟件承載力則從制度、科技、管理及學習等方面提高對承載力的正面影響[8]。

韌性城市則強調讓城市具備適應復雜變化和應對外界沖擊的能力。韌性聯盟(Resilience Alliance)將韌性城市看作是城市系統消化、吸收外來干擾并保持原來結構、維持關鍵功能的能力[9],韌性城市包括兩方面內涵:一方面,城市系統要調整自己并具備抵御外來打擊的能力;另一方面,城市系統要擁有將機遇轉化為優勢的能力[10]。韌性城市理論在經濟方面,強調要提高應對經濟動蕩的能力,建設多元化的經濟結構,主張包容各種經濟成分和階層;在城市工程方面,強調基礎設施和社區建設應對突發事件的能力,以及通過系統內部協調回復原有結構和功能的能力;在城市環境方面,韌性城市強調規劃設計,災后復蘇能力,以及應對內部不確定性和外來沖擊的城市生態韌性[11];在城市社會方面,強調社區要具有處理社會變化、政治變動和環境變化所引起的困擾的能力[12]。

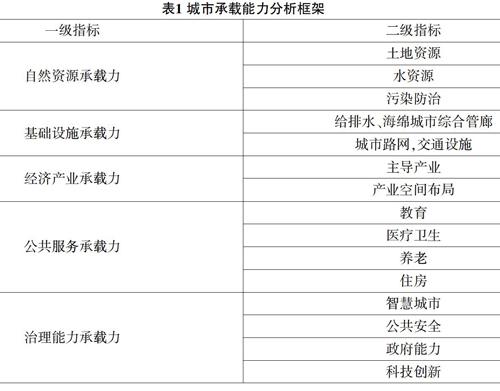

綜合上述兩個理論,本文試圖建立城市綜合承載力的分析框架,以期對新加坡提高城市承載功能的做法和經驗進行系統梳理。根據城市承載力及韌性城市理論對城市承載功能的整體要求,設定承載力的一級指標分別為自然資源、基礎設施、經濟產業、公共服務和治理能力。自然資源和基礎設施承載力是城市最根本的承載能力,決定了城市的建設規模,同時是其他三項承載力的基礎;經濟產業和公共服務承載力主要決定了城市功能,它們直接決定了城市的經濟規模、所能容納的就業人數及提供城市公共服務的能力和水平;城市治理承載力則對上述指標都提供了支持,并對城市的可持續發展、抵御外來風險的能力產生影響。各個指標之間的關系不是簡單的相加,而是相互聯系、相互支持的。

土地、水和其他環境資源均是自然資源的重要組成部分,是人類生產、生活、創造財富的基礎。隨著工業化的推進,城市建設與經濟發展對自然資源的需求越來越大;同時,日漸頻繁的自然災害和環境污染事件對城市的自然資源承載力提出了更高的要求。土地作為人類生活和生產的場所與空間,是人類賴以生存的最重要的物質基礎,歷來受到承載力研究的密切關注。水資源供給是人民生活的重要保障,也是工農業生產的基本要求。對土地資源和水資源進行有效管理,是提高城市承載力的基礎。同時,保證資源安全、提高應對環境污染能力也是韌性城市的要求之一。

基礎設施作為國家經濟發展的“前期準備”,應當先行于經濟增長并對經濟增長具有強大的促進力[13],也是社會發展和人民生活質量提高的基礎,是韌性城市對于規劃的基本要求。城市管廊是保障城市日常運行的“生命線”,也是抵御自然災害、減輕災害損失的重要防線。“要想富,先修路”,城市交通的設施水平及服務水平直接影響城市經濟發展。滿足城市激增的人口的交通需求,也是城市路網和交通管理體系的重點發展方向。

經濟產業承載力在城市功能中具有特殊的作用,既是城市承載功能的有效反饋,也是重要的承載基石。通過轉變經濟增長模式和資源利用方式可以提高城市承載力,而城市承載力的提升可為經濟可持續發展提供更有力的保障[14]。高效合理的產業結構是城市經濟社會全面發展的必要條件,能夠為經濟的持續增長提供動力。因此,經濟產業承載力主要關注城市在發展過程中的產業結構調整,及城市產業在空間上的布局。

公共服務承載力和城市治理承載力對城市綜合承載力有直接的影響。提供優質的公共服務是城市承載力的集中體現。黨的十九大報告指出政府要在發展中補齊民生短板,在幼有所育、學有所教、老有所得、病有所醫、住有所居上不斷取得新進展[15]。因此,公共服務承載力主要關注與居民生活息息相關的教育、醫療、養老和住房問題。

治理能力是調節承載力的杠桿,因此城市治理承載力關注政府在實現城市可持續發展上所需要的能力,包含智慧城市、公共安全、政府能力和科技創新四個方面。智慧城市對城市各項服務及其系統進行整合,提高了資源的利用效率,也是城市實現現代化的必然方向。公共安全的管理范圍包括自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件等,公共安全是城市直接應對內外部沖擊的防線,其良好運行保障了城市運轉所需要的內外部環境和秩序。政府能力是政府能夠實際履行職責的程度,是治理能力的前提,也是城市進行資源管理、提供公共服務的基礎。科技創新增強了城市承載功能的動態性,對于經濟增長、提高資源利用效率、改善城市設施具有重要作用,也是城市應對外部環境變化的關鍵手段。具體分析框架如表1所示:

表1 城市承載能力分析框架

二、新加坡提升城市承載力的舉措

面對自然條件的硬約束,新加坡政府積極作為,實施了具有系統性的、相互聯系的整體規劃,對自然資源、公共服務等資源進行優化配置。戰略性的概念規劃、總體規劃和詳細規劃組成了新加坡的規劃體系。其中,概念規劃是長期的、綜合性的發展計劃,是對未來40-50年的展望,主要制定土地和交通的規劃藍圖,是其他規劃的基礎,每10年進行檢查和復核。這一規劃體系按照人口密集程度,對區域相關產業布局、交通設施及配套公共設施進行詳細的設計。總體規劃是對未來10-15年的展望,一般每隔5年進行修訂完善,規劃中將土地劃分為900多個區域,分別進行詳細規劃。在規劃的落實上,新加坡強調部門合作,使土地的規劃利用與經濟發展、社會進步、環境保護的需求相統一。嚴密的規劃設計和嚴格的執行實施貫穿于新加坡城市建設和發展的全過程,為提高城市綜合承載力奠定重要的基礎。

1.自然資源承載力:高效節約使用資源

有限的自然資源是限制城市發展的重要因素。要應對城市發展中不斷出現的新問題和新需求,離不開對自然資源的有效管理和保護。通過精細規劃、高效利用,新加坡使其自然資源能夠滿足城市發展和應對風險的需要。

面對土地資源的限制,新加坡開辟了一條獨特的道路,為大多數國家樹立了土地集約利用和優化配置的典范。一是通過升級產業結構促進土地資源利用效率的不斷提高,通過不斷推動引進項目的轉型,逐漸減少了對土地的依賴[16]。二是強調土地利用的過程管理,即通過從土地使用源頭開始的資格審查、用途管制機制,合理篩選并遷出不符合土地集約利用要求的企業。新加坡建立了嚴格的企業入駐審核制度,重點考察企業及項目與用地規劃的匹配程度,并在土地利用績效評估的基礎上建立租金差別化制度和企業淘汰制,引導與產業政策不符的項目轉移出去。同時通過對增值收益征收高額發展稅,降低了土地增值的預期,避免了囤地、炒地的現象。三是政府積極作為,實行“建管分離”。政府秉持強力干預的態度,在城市管理中貫徹“建管分離”的原則,城市規劃、建設、管理分別由城市重建局、建屋發展局、市鎮理事會承擔。各部門之間權責明確,除了定期進行交流外,互不干涉各自的職權范圍。四是注重縱向空間發展來突破國土面積狹小的限制。由于地處赤道附近,當地建筑物之間并沒有嚴格的日照間距和朝向等限制,通過合理設計,即可使建設容積率更高的超高層住宅成為可能。

新加坡一直以來都飽受水資源匱乏的困擾,因此采取了多管齊下的措施。首先,整合所有與水有關的行政部門,成立環境和水資源部,避免了“九龍治水”的弊端。政府部門主要掌握規劃和執法職能,具體運營則委托給專業企業。同時,水資源保護與土地規劃緊密結合。例如住房和發展署、國家環保局、土地運輸管理機構等合作,采取避免集水區開建有污染的項目等措施,從空間布局上避免了經濟發展對環境的污染。在堅持蓄水池、進口水、新生水和淡化海水等四大“水喉”戰略的基礎上,新加坡綜合運用多種經濟政策手段,如水費、水資源保護稅、污水處理費和衛生器材費等水價政策,實現了對水資源使用的有效控制。新加坡尤其強調掌握和使用先進技術,特別是海水淡化技術和再生水技術。在政府的積極鼓勵下,一批當地水務科技公司,如凱發、盛康、勝科公司等均已成長為業界知名的國際水務公司。水處理技術和相關公司的發展,不僅能幫助解決用水困境,還有望成為新的經濟增長動力。

從1960年代初起,新加坡在日益嚴重的污染壓力下著手制定了一系列的環保法律法規,幾乎將環境保護的各個領域都納入了法制化軌道,確定了生態問責制的具體內容。因此,曾以制造業為支柱產業的新加坡,能夠實現重化工產業與花園城市并存。在立法方面,新加坡以預防為主,強調事前控制,法律條款詳細明確,可操作性強。在執法方面,實行預防、執法、監督、教育為一體的系統模式,并形成了由輕至重的制裁體系,包括罰款、沒收、矯正工作令、監禁甚至鞭刑。新加坡將環境管制納入土地規劃,從規劃管制的層面進行干預,以確保有足夠的土地作為環保基礎設施用地,確保土地用途的互容性。新加坡還對土地使用申請、工業項目選址進行管制,對環境基礎設施的建設進行系統化的管理,如預留排水、垃圾收集和處理設施等用地,在工業區和住宅區之間設置緩沖區等[17]。

2.基礎設施承載力:著力體現人文關懷

城市基礎設施的承載力不但決定了城市空間的規模,而且影響著居民生活質量。在韌性城市的要求下,基礎設施的建設可以擴大城市規模,應對不確定的風險。但城市居民的生活質量與城市規模并非成正比。因為基礎設施本身也會占用其他資源,低效率的建設不僅不能滿足居民的需要,反而會造成資源的浪費。因此需要對基礎設施建設進行合理有效的規劃和布局。在有限的資源條件下,采用高新技術對城市基礎設施建設有較大的幫助。

快速城市化給城市排水設施帶來的壓力與日俱增。對于地處熱帶、短時降水量較高的新加坡,改善傳統的雨水管理方式顯得尤為重要。新加坡在綜合水資源管理體系中,納入了水敏性城市建設的內容。它從空間設計的角度,將城市的開發建設和可持續的雨洪管理相結合,最大限度地實現雨水在城市區域的積存、滲透和凈化[18],一方面可以減少降水對城市的沖擊,另一方面有助于水資源匱乏的新加坡進行更高效的雨水收集和凈化。首先,在城市總體規劃中,將水體管理納入頂層設計,以此為基礎,根據地形、植被等基礎條件的分析,設計了相應的雨水質量管理規劃和集水區總體規劃。其次,通過提高管廊建設質量,結合自然景觀的凈化功能,完善從集水區到蓄水池的雨水收集途徑,然后將經過水廠處理的雨水導入供水管網系統,實現水資源的再利用。同時,景觀設計與其他雨水滯留系統相結合,有效容納強降水導致的流量,從而降低城市內澇風險。新加坡以“ABC全民共享水計劃”為項目依托,通過電視、刊物、手機App、活動等手段保證項目的認可度。通過將景觀設計融入水源管理中,新加坡建設了一系列外觀美麗、清潔衛生、能夠提供活動條件的新型社區空間,實現了從生態效益到景觀環境綜合效益的轉變,獲得了各界的廣泛認可。

由于國土面積有限,道路交通用地占比較高,新加坡難以通過擴大相關用地面積來適應不斷增長的交通需求。面對城市人口多樣化的出行需求,交通設施的建設需要充分體現人性化關懷,并保證出行時間的穩定性和交通系統的可靠性。新加坡首先出臺了交通高位規劃,對居住區、工業區、商業區進行區分,使土地利用與交通規劃框架一脈相承,實現了城市“居住、工作、游憩、交通”的四大功能[19]。其次,陸路交通管理局(LTA)與市區重建局和建屋發展局密切合作,實現了廣域范圍內城市土地利用的整合與交通規劃的統籌。在大力發展公共交通的同時,新加坡對小汽車總量實行車輛限額制,結合當前交通狀況和已注銷車輛總數來決定每年可允許登記的機動車數目[20]。通過收取道路擁堵費、路稅、燃料稅等市場調控手段,有效降低了小汽車出行的綜合優勢。智能化的電子道路收費系統(ERPS,Electronic Road Pricing System)集合了多種智能交通技術,按時、隨實際交通擁堵狀況更改收費費率。截至2017年底,新加坡的城市交通基礎設施在全球居于第二位[21]。高效率的城市交通網絡提高了土地利用效率,為經濟的優質發展提供了重要的支撐條件。

3.經濟產業承載力:轉型與空間布局并重

經濟是城市發展的重大動力。從追求數量擴張轉向注重數量與質量并重,通過科技創新和體制創新實現的經濟良性增長,是實現城市可持續發展的基礎[22]。面對城市之間的激烈競爭和居民不斷增長的需求,簡單粗放的增長模式和單一的經濟結構已經不符合韌性城市的要求。隨著知識經濟逐漸成為當代經濟的主流,以新知識為驅動力的多元經濟模式是建設韌性城市的必然選擇。

新加坡建國初期處于一窮二白、百廢待興的艱難局面。以此為起點,新加坡經歷了5個階段的經濟轉型:1960-1964年,開始進入工業化階段,發展勞動密集型經濟,由轉口貿易向進口替代轉型;1965-1978年,轉向出口導向型,制造業發展速度加快,金融服務也開始起步并穩步發展;1979-1985年,由價值鏈低端向高附加值領域轉型;1986-1997年,由注重資本投入向高新技術引領轉型;20世紀末,由工業化向信息化、人力資本化方向轉型,積極發展知識密集型產業。21世紀以來,新加坡制定了一系列培育知識經濟、鼓勵創新的政策,促進了新加坡經濟從效率驅動經濟向創新驅動經濟轉變。新加坡已成功將高附加值的資本、技術密集型工業和高科技產業,升級到生物醫藥、信息技術、數字傳媒等知識密集型產業,完成了從單一制造業經濟向多元化創新經濟的成功轉型。通過多次產業轉型,新加坡確立了國際貿易、制造、金融、旅游四大主導產業,成為以知識經濟為基礎的東南亞乃至全球的創新中心,特色產業以高科技制造業、知識密集型服務業為主,經濟的國際競爭力大大提高[23]。

新加坡產業的空間布局是順應經濟轉型、產業升級的需要而不斷改變的。這是擴大經濟承載力的需要。每當新加坡實現一次產業升級,產業園區也要開始重新考慮新的形態。在勞動密集型產業時期,建設產業園區的目的在于形成綜合獨立的工業鎮,將工業區和住宅、生活設施進行同步規劃,不過需要將兩者相對分開以減少污染。在技術密集型發展階段,在建設新鎮時就會預留工業用地以減少交通的壓力。在資本密集型發展階段,高附加值產業的出現,帶來了科學園這一新產業空間類型的發展。在科技密集型階段,出現了集商業和辦公于一體的商務園,給企業提供了更多合作和創新的機會。此外,為了解決土地對經濟發展的制約問題,新加坡試圖以最小的用地獲得最大的空間利益。空間利用的具體創新手段是向地下、向空中、向海面不斷拓展空間:向地下發展,就是將一些基礎設施安置到地下,比如建設地下污水處理廠、地下變電站、地下倉庫以及聯通大士港的地下運輸通道,騰出地面空間;向空中發展,即不斷提高開發強度和容積率,最大化利用土地,如多層廠房、斜坡式廠房;向海上發展,就是通過建設垃圾填埋場、填海造地以及建立離岸的海運中心擴張空間[24]。

4.公共服務承載力:圍繞“組屋”提供配套

城市承載力的最終落腳點在于提供公共服務,體現在與居民息息相關的民生問題上。隨著人口增加和人民生活水平的提高,面對日益增長的居民需求和有限的資源,政府需要不斷增強公共服務供給能力,以提高城市居民的生活質量。

首先,“居者有其屋”是每個居民的愿望,也是其他配套公共服務措施落地的基礎。截至2017年,新加坡“居者有其屋”的比率達到了90.7%,對于維系社會穩定起到了重要的作用。新加坡堅持最大化滿足國民住房需求的施政理念,更為強調房地產的居住屬性,而不追求政府及民眾通過住房投資獲取盈利最大化。新加坡《土地征用法》保障了公共住房用地的充足和低價,有效地降低了公共住房的成本。為了滿足居民的居住需求,新加坡政府一方面基于人口流動、經濟發展、薪資水平等因素每5年更新公共住房建造銷售計劃,交由建屋發展局實施;另一方面對公共住房的申請嚴格把關,杜絕炒作“組屋”,確保大部分居民住上廉價的“組屋”。

公共住房承載著大量人口,因此其布局也有著重要的意義。在環形城市的規劃基礎上,新加坡政府綜合考慮了建筑密度、交通工具及流量,甚至是種族融合,實現了對“組屋”合理而有效的分配[25]。“組屋”既與土地規劃相承接,又是公共服務設施的規劃核心。教育、醫療、養老等公共服務項目通過結合公共住房的分布,實現了服務深入社區,并降低提供服務的成本。

在教育方面,作為自然資源極度缺乏的城市國家,新加坡始終將人力資源視為國家生存發展的生命線,強調對創造性思維技能、終身學習的熱情以及獻身國家的民族主義精神的培養。新加坡采取“因材施教”的政策,實施分流教育,旨在幫助學生發現和發揮自身才華,培養學生終生學習的熱忱。新加坡專門設立教育監管部門,分別對學校、校長、教師和課堂教學進行科學的評估,以保證教育質量不斷提高。同時,結合“智慧國”的發展,許多中小學引入高科技為基礎的趣味課程,進一步培養學生的創新精神。

在醫療方面,首先,新加坡強調保持高質量的醫療服務與可控成本的平衡,避免小病大醫和過度醫療。其次,公立、私營和社團醫療機構并存,通過指導性競爭和強制性信息公開來提高服務質量、降低成本。最后,人們按照自身支付能力對不同等級的醫療服務進行選擇。新加坡建設了三級醫療服務體系、3P醫療機構體系、六大區域醫療集團、四級病房體系和3M醫療保險體系。在分等級的體系中,患者的支付順序是首先自付醫療費用,然后是家庭、社區幫助,最后是政府補貼。為保公平,不同消費等級的患者盡管在居住環境和獲得的服務水平上有所差別,但醫療團隊方面不會有所區別。新加坡始終強調醫療技術的重要性,加大研發投入和專業人才的培養,并對自身定位有所要求,一直致力于強化亞洲醫療樞紐地位,希望建成全球性高端醫療服務中心。

為應對老齡化社會的到來,新加坡建立了以社區為基礎的養老體系,同時也提供了針對家庭養老的政策支持。新加坡社區以選區為基礎,由選區中的理事會承擔提供老年服務的職能。在立法方面,制定了《奉養父母法》《贍養父母法》《老人院法令》等一系列法律法規。與此同時,新加坡還建立和完善了養老工作考評監督與追責制度,設置了嚴格的量化指標。為了推動家庭養老,對于公積金存款無法滿足養老支出需求的居民,政府通過經濟手段,如津貼或稅收優惠來減輕家庭贍養老人的負擔,同時推出優惠政策以鼓勵子女對父母進行照顧。對于社會的養老機構,新加坡政府一方面按照運作成本為其提供相應津貼;另一方面實行“雙倍退稅”的優惠政策,并允許國家認可的養老機構向社會募捐[26]。政府與民營資本合作,既能促進養老承載能力的提高,又可緩解財政壓力。

5.治理能力承載力:建設智慧的效能政府

隨著經濟的不斷發展和科技水平的提高,城市所面對的社會沖擊也越來越劇烈。為了建設能夠適應社會變化的韌性城市,作為城市管理最重要主體的政府需要提升治理能力,以應對各種不確定性,實現有限資源約束下的承載力擴容。

首先,在空間和資源都無法進一步擴充的情況下,智慧城市是緩解城市資源匱乏、提高城市生活品質的可行選擇。2006年,新加坡推出了“智慧國家2015”(Intelligent Nation 2015,簡稱IN2015)發展藍圖,計劃用10年時間建設成為以信息驅動的智能化國度和全球化都市,并于2014年將其升級為“智慧國家2025”。基于互聯網接入率和智能手機普及率均領先于全球的條件,新加坡在全島范圍內建設了數據收集、連接、儲存和分析的基礎設施與操作系統,為科學制定公共政策提供了支撐。具體而言,“智慧國家”包含全國身份認證系統、電子付費、傳感器網絡、“人生時刻”等一系列應用平臺,在公共交通、醫療衛生、信息安全、社區治理、環境保護和政府管理等領域都開展了充分的實踐。如在醫療衛生領域,新加坡建設了綜合臨床管理系統、個人健康記錄計劃等綜合醫療信息系統,并在此基礎上對現存醫療模式及流程進行改造,為遠程醫療服務奠定基礎[27]。

其次,保障國民安全,促進種族和諧。作為全世界重要的港口城市和金融中心,安全問題顯得尤為重要。新加坡在全球最安全國家排名中一直名列前茅。在“智慧國家”的支持下,新加坡啟動了“全國保家安民計劃”(SG Secure),推出了相應手機App,供居民在面對恐怖襲擊、挾持事件等重大緊急事故時向警方通報信息和地理位置。作為一個多種族、多宗教的國家,新加坡設立了“種族和諧日”,積極促進多種族和諧共處。這在全球恐怖主義勢力抬頭的背景下,對維護城市穩定有長遠的助力。

再次,致力于建設廉潔高效的政府。新加坡政府的廉潔高效,與全面的行政改革是密不可分的。新加坡通過三個階段的行政改革,奠定了廉潔效能政府、公務員功績制度和“公共服務21世紀”計劃的基礎[28]。“面向21世紀的公共服務運動”是對新加坡影響最大的行政管理改革。新加坡政府為此成立了“面向21世紀公共服務辦公室”,力求消除浪費、提高服務質量,同時鼓勵創新和變革,并積極推進電子政務。在世界競爭力排名中,新加坡的公共部門績效位居世界第一[29]。

最后,新加坡致力于建設有利于科研和創新的國家創新體系,發揮科技創新提高資源利用效率、驅動社會經濟發展的重要作用。1990年以來,新加坡已經制定實施了6個科技發展五年計劃,除了緊跟世界科技前沿,新加坡根據自身存在的問題和優勢(如水處理技術、清潔技術和先進服務業等)確立重點資助的科研方向,并日益重視基礎性的自主科研項目。在政府激勵政策的資助下,新加坡幾乎所有大型金融機構都設有創新中心。政府重點投資設計打造的一站式科技商務研發中心,為銀行、保險公司、科技巨頭和大學的開放交流營造了便利的環境。

三、啟示和討論

隨著城市化程度越來越高,許多國家的“大城市病”越來越嚴重,資源耗竭、產業同構、生態破壞等問題引發了現有資源環境能否承載這些大城市進一步發展的疑問。梳理和總結新加坡在城市建設方面的實踐經驗,對于促進我國城市可持續發展有重要的參考意義。

1.精準規劃與減量規劃并行

由于資源稟賦的不足,新加坡從立國之初就進行精準規劃,以精確進行區域間的資源協調配置,這些規劃幾乎涵蓋了每一個政策領域,如土地資源的使用、產業空間布局、環保空間預留、城市功能區劃分和交通規劃等。詳盡的規劃建立在對人口、資源和經濟的充分調查和科學計算基礎之上,同時又隨著城市的發展變化而不斷調整和完善。參考新加坡的做法,我國可以在大數據分析的基礎上,對城市各區域的功能進行科學規劃,以自然資源供給為基礎,對產業布局進行規劃,并輔以配套的公共服務功能,如住房、就業、交通等,以保證資源與規劃之間的高度契合。

同時,應將“減量規劃”的新思路納入規劃工作。在粗放型的發展模式下,國內生產總值的增長主要依賴于土地投入和人口的增加,造成了建設用地松散但人口和城市規模激增兩者并存的狀況,嚴重影響城市運行效率,使中心城區難以負擔,這是我國很多大城市發展面臨的瓶頸。因此,必須調整思路,放棄“大而全”的“攤大餅”式發展模式,不再將盡可能多的功能放置在有限的城市空間中,而是通過科學的測算,進行減量規劃,將城市功能進行分流。

規劃的實施需要完善的法律體系和頂層設計。在城市承載功能的各個領域中,新加坡都出臺了大量具有可操作性的法律,保證規劃目標能夠落到實處。頂層設計有效地減少了規劃層面和操作層面可能出現的矛盾,從源頭上避免“兩條胳膊打架”。目前,我國正在試行城市空間規劃的“多規合一”與協調機制,未來還要加快推進空間規劃立法進程,確保規劃的嚴肅性。

2.堅持以人為本,提供高質量的公共服務

人既是提升城市承載功能的根本目的,又是實現這一目標不可回避的關鍵因素。中國特色社會主義進入新時代,社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。這一重大變化意味著城市建設不僅應當重視資源和基礎設施承載能力的提高,更應該關注居民對生活質量的更高要求,以實現“城市,讓生活更美好”。

新加坡歷來重視人才戰略,尤其注重從國外引進人才。人口增長一直被認為是城市承載問題的根源,但新加坡并未將其視為負擔,而是為不斷增長的人口提供更好的環境和服務,從而吸引和留住人才。另外,通過建立和完善教育體系,加大政府投入和人才引進,不斷提高科研水平,新加坡將人口壓力轉變為人力資源,從而間接促進了城市承載功能的提升。

不容否認,人才資源是城市未來發展的制高點。自2018年以來,中國已有超過35個城市出臺了40多項吸引人才的政策,甚至一線城市也紛紛加入了“搶人大戰”。這些人才政策的核心是低門檻落戶和住房保障。但是較高的房價依然是留住人才的重要阻礙。換言之,高房價既為土地財政的城市發展模式推波助瀾,也對引進人才產生擠出效應。城市之間的激烈競爭給人才提供了“用腳投票”的大好機遇。所以,備受“搶人”壓力困擾的地方政府必須調整單純依靠房地產推動城市化進程的思路。為了吸引更多的不同層次人才扎根城市建設,需要進一步加強住房保障,調控商品房價格,以增加二三線城市對人才的吸引力。

城市化進程是人口不斷集聚的過程,必然會面對中心城區人口向周邊城區擴散遷移的難題。過去調控人口遷移的主要手段是行政管制,但是緩解中心城區的人口密集問題不能只依靠行政命令。未來需要通過建立覆蓋城鄉、優質均衡的公共服務體系,通過提高生活品質來引導人口遷移。“有溫度的服務”面向居民,覆蓋醫療、養老、旅游、體育、文化、購物、住宿、餐飲和教育等便民服務領域,是吸引人口遷入的重要基礎。這是對過去片面追求城市規模的發展思路的一種矯正,是讓城市建設回歸“以人為中心”。

3.重視“里子”工程,融入城市更新的理念

近年來,我國部分城市在強降水過程中遭遇了“城市看海”的尷尬。“五十年不遇”“百年不遇”的強降水并不是不少城市出現內澇的唯一原因。盡管近年來城市規劃得到了普遍的重視,但“看不見”的基礎設施,如地下管廊、防洪設施等,在不少城市還存在嚴重缺陷。尤其是城市發展迅速,地面上的“面子”設施大量建設甚至出現冗余,地下的“里子”配套工程卻遠遠跟不上。所以在城市規劃和改造方案中,亟需納入地下管廊建設,實現地上地下建設的有機統一。新加坡在打造水敏性城市中,著力建設地下管廊設施。傳統雨洪管理中排水溝等只發揮泄洪、降災的作用,新加坡以排水系統為基礎,注重發揮其多種用途,根據自然景觀的凈化功能,建設新型的生態社區,實現了向環境要效益的轉變。

逐步老化或難以適應外界變化是任何城市都無法回避的問題。因此,世界上許多城市不再只關注前期的建造,也開始加強長遠規劃和設施的有機更新。新加坡于1974年設立了國家發展部下屬的城市重建局,以推動城市更新重建。近年來,城市重建局在保護和傳承歷史文化的同時,在增強社區活力、提高環境質量、營造城市多樣性和認同感方面頗有建樹。從我國的角度來看,隨著城市中人地矛盾的日益突出,舊城改造在提高城市承載力方面發揮著越來越重要的作用,需要得到更多的重視。我國應當在城市改造中適時融入城市更新的理念,一方面要有步驟地、有針對性地改善舊城的物質條件,另一方面要注意保護城市傳統建筑的文化風格。古老的城市建筑記錄了城市的發展演進,它不僅是城市的不可再生資源,更是城市的底蘊和魅力所在。目前在舊城改造運動中,對城市古建筑、歷史街區的大規模改造甚至是拆除重建,是對城市競爭優勢的“釜底抽薪”。城市在發展過程中自然形成了不同的功能分區,如城市中心區、邊緣區、歷史文化區、混合居住區、工業聚集區等。要根據區域特點制定相應的更新策略,構建體系化的區域開發策略,從而在社會效益和經濟效益之間尋求更好的平衡點,使城市更新成為城市新的增長點。

4.利用科技提高承載力,建設智慧城市

城市化必然是人流、物流、資金流和信息流等的大量匯聚,對它們的疏導管控需要運用大數據技術進行精細化管理。因此,運用科技力量使城市變得更加智慧是信息時代提高城市承載力的重要手段。新加坡發達的電子政務系統,一方面能夠為居民提供更優質的服務;另一方面把公共政策的各個領域串聯起來,打破了過去城市功能相互割裂的格局。并且,卓有成效的城市規劃需要建立在詳實準確的數據基礎之上,“智慧國家”的技術支持幫助新加坡政府獲取比過去更加優質的數據,從而使其無論規劃方案,還是提供公共服務,都變得更加卓越。

我國從上世紀90年代啟動“智慧城市”建設試點,“十二金”工程為各業務部門建起了數據倉庫,積累了海量的業務數據。但是系統之間和系統與外部服務領域之間的數據仍然是割裂的,形成一個個“信息孤島”。這些海量數據沒有運用起來進行再生產加工,數據的價值就得不到充分體現,公共服務的各個領域就無法實現“提速升級”。當前,技術已經不是障礙,更為重要的是打破部門利益藩籬,從而使智慧城市建設獲得質的飛躍。

5.提高城市政府的治理能力是重心

對于城市承載力而言,自然資源稟賦是硬約束,而政府的治理能力則是軟約束,是可供挖掘的潛在資源。畢竟,再完善的規劃方案,都需要落到實處才能夠真正發揮作用。優秀的執行力來自于廉潔高效的政府。一定意義上說,政府的治理能力是城市各領域承載力的基礎。

在資源匱乏的約束條件下,新加坡政府還是通過優化資源配置,在資源利用效率上下功夫,最終使新加坡成為高人口密度城市可持續發展的典范。顯然,這一切離不開強而有力的好政府。新加坡政府的治理能力不僅體現在內部的高效廉潔和協同合作上,更體現在城市經營上。在自然資源的剛性約束下,一個城市選擇發展什么樣的經濟產業顯得尤為重要。目前,我國部分城市在建設上存在功能雷同、重復布局的弊端,未能凸顯自身的特色和品味。如何根據實際情況和發展規劃,在有限的資源條件下提高利用效率,推動傳統產業的轉型升級,是對城市治理者治理能力的集中考驗。換言之,遏制攤大餅式的城市建設,事實上倒逼了城市的轉型發展。在條件允許的情況下建設新區,雖然能夠增加城市的人口容量和產業用地,但仍然是一種擴張性的舉措。因此,提高城市政府的治理能力,提高對經濟質量、管理效益、用地規劃的要求是提高城市承載力的必然選擇。

隨著我國城市化的不斷深入,城市“做大規模”的發展路徑已幾近極限,應該過渡到“調結構”“要效益”的發展階段。城市意味著資源的集聚,也承載著居民對美好生活的向往。在中國特色社會主義新時代,城市綜合承載力考驗著城市政府的治理能力。城市政府應當在優化資源配置和提高資源利用效率上做好文章,以實現在資源有限的條件下提升城市承載力。

參考文獻:

[1] 王君. 從“花園城市”到“花園中的城市”——新加坡環境政策的理念與實踐及其對中國的啟示[J]. 城市觀察, 2015,(2):5-16.

[2] 李俊夫, 李瑋, 李志剛. 新加坡保障性住房政策研究及借鑒[J]. 國際城市規劃, 2012, 27(4):36-42.

[3] 羅兆廣. 新加坡交通需求管理的關鍵策略與特色[J]. 城市交通, 2009,(6):33,39-44.

[4] 鄭捷奮,劉洪玉. 新加坡城市交通與土地的綜合發展模式[J]. 鐵道運輸與經濟, 2003,(11):4-7.

[5] 馬亮. 大數據技術何以創新公共治理?——新加坡智慧國案例研究[J]. 電子政務, 2015,(5):2-9.

[6] Arrow, K, Bolin, B, Costanza, R. Economic Growth, Carrying Capacity, and the Environment[J]. Science, 1995, 268(5210):520-521.

[7] 陳丙欣,葉裕民.京津冀都市區空間演化軌跡及影響因素分析[J]. 城市發展研究,2008,(1):21-28.

[8] 唐輝,趙富強,李東序.城市綜合承載力預警評價研究——基于主成分分析法[J]. 當代經濟,2012,(21) :148-150.

[9] Resilience Alliance. Urban Resilience Research Prospectus[EB/OL]. http://www.resalliance.org/index.php/urban_resilience, 2007-02.

[10] Berkes J., F., Colding, C. F. Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change[J]. Biological Conservation, 2004, 119(4):581-581.

[11] Folke, C. Resilience: The Emergence of a Perspective for Social-ecological Systems Analyses[J]. Global Environ Change, 2006, 16(3):253-267.

[12] Adger, W. N. Social and Ecological Resilience: Are They Related? [J]. Progress in Human Geography, 2000,24(3):347-364.

[13] 彭小輝, 史清華. “盧卡斯之謎”與中國城鄉資本流動[J]. 經濟與管理研究,2012,(3):67-74.

[14] 左正, 聶小桃, 胡鋒. 關于特大城市經濟可持續發展與承載力的探討——以“北、上、廣、深”為例[J]. 城市觀察, 2011, 12(2):158-166.

[15] 習近平. 決勝全面建成小康社會? 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告[R]. 北京:人民出版社, 2017.

[16] 周靜, 朱天明. 新加坡城市土地資源高效利用的經驗借鑒[J]. 國土與自然資源研究,2012,(1):41-44.

[17] 秦海旭, 劉海濱, 謝軼嵩. 新加坡環保經驗對南京的借鑒[J]. 環境科技, 2014,(3):74-78.

[18] 住房和城鄉建設部.海綿城市建設技術指南——低影響開發雨水系統構建(試行)[S]. 北京:中國建筑工業出版社,2015.

[19] 新加坡陸路交通管理局.白皮書:世界一流的陸路交通系統[R]. 新加坡:新加坡陸路交通管理局,1996.

[20] 李君羨, 沈宙彪. 新加坡交通規劃與管理策略分析[J]. 交通科技與經濟,2017,(4):1-8,76.

[21] Schwab, Klaus. The Global Competitiveness Report 2017-2018[R]. World Economic Forum, 2018.

[22] 衛興華, 侯為民. 中國經濟增長方式的選擇與轉換途徑[J]. 經濟研究, 2007,(7):16-23.

[23] 林宇, 何舜輝, 王倩倩. 新加坡創新型城市的發展及其對上海的啟示[J]. 世界地理研究, 2016, 25(3):40-48.

[24] 滕熙, 沙永杰. 新加坡產業空間發展歷程及啟示[J]. 上海城市規劃, 2014,(4):77-82.

[25] 張祚, 朱介鳴, 李江風. 新加坡大規模公共住房在城市中的空間組織和分布[J]. 城市規劃學刊, 2010,(1):97-109.

[26] 王杰秀,徐富海,安超,柯洋華.發達國家養老服務發展狀況及借鑒[J]. 社會政策研究,2018,(2):3-30.

[27] UN. United Nations E-Government Survey 2018[R]. New York: United Nations,2018.

[28] 張志斌.從生存到卓越:新加坡的行政改革[J]. 公共行政評論,2009 , 2 (4) :74-110.

[29] Schwab, Klaus. The Global Competitiveness Report 2017-2018[R]. World Economic Forum,2018.

Evaluation Framework and Promotion Strategy of Urban Comprehensive Carrying Capacity:

Inspiration from Singapore

Xu Guochong / Guo Xuanyu

Abstract: Urbanization means a high concentration of population resources, and there must be a boundary problem of urban bearing. How to solve the current development dilemma of big cities is a major challenge to sustainable development. As an island country with scarce natural resources, Singapore has achieved remarkable results in improving its urban carrying capacity. Based on the two theories of urban carrying capacity and resilient city, this paper constructs an analytical framework for urban comprehensive carrying capacity. Singapore's practices, such as efficient use of resources, infrastructure configuration embodying humanistic care, paying equal attention to both industrial transformation and spatial layout, providing public services around "HDB Flats", and building smart governments are worth learning. In the future, China's urban construction needs to parallel precision planning and reduction planning, insist people-orientation, attach importance to essential projects, integrate urban renewal, build smart cities, and improve the governance capacity of the city government.

Keywords: Urban Carrying Capacity; Resilient City; Singapore

(責任編輯? ?方卿)

本文系廈門大學繁榮哲學社會科學項目(0220-Y07200)、教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目(18JZD047)的階段性成果。

收稿日期:2019-10-22

作者簡介:徐國沖? 男? (1983-? )? 廈門大學公共事務學院副教授? 碩士生導師

郭軒宇? 女? (1995-? )? 廈門大學公共事務學院碩士研究生