上海市“互聯網+護理服務”試點中存在的問題及對策

鄒 濤,張宗明,曹 瑩

(1.上海市浦東新區衛生健康委員會監督所,上海 200135;2.南京中醫藥大學醫學人文學院,江蘇 南京 210023;3.復旦大學附屬腫瘤醫院閔行分院,上海 200240)

上海市是全國最早步入人口老齡化的城市之一[1]。根據上海市老齡部門的統計,截至2018年12月31日,全市戶籍人口1,463.61萬人,其中60歲及以上老年人口503.28萬人,占總人口的34.4%,80歲及以上高齡老年人口81.67萬人,占60歲及以上老年人口的 16.2%,占總人口的5.6%。同時根據《老齡藍皮書:中國城鄉老年人生活狀況調查報告(2018)》,從老年人的照料護理服務狀況來看,社區老齡服務供求結構趨向平衡,上門看病、康復護理等醫療健康類服務需求尤其旺盛[2]。

2019年初,國家衛生健康委為了規范“互聯網+護理服務”,保障醫療質量和安全,助力實施健康中國戰略,在上海市等6省市試點開展“互聯網+護理服務”[3]。“互聯網+護理服務”為老年人、康復期患者等行動不便的人群,提供了一種可以進行線上預約點單,有資質的護理人員上門服務的模式。通過試點引導“互聯網+護理服務”規范發展,切實維護廣大人民健康權益和生命安全,保障醫療質量和安全。隨著護士多點執業的放開,“互聯網+護理服務”模式迅速發展,醫護到家、共享護士等新型服務方式通過APP被推廣,在提供便利服務的同時也隱藏了各種醫療安全風險。本文旨在分析上海市“互聯網+護理服務”試點工作中存在的問題,并提出相應的建議,為“互聯網+護理服務”的有序開展提供參考。

1 “互聯網+護理服務”上海試點基本情況

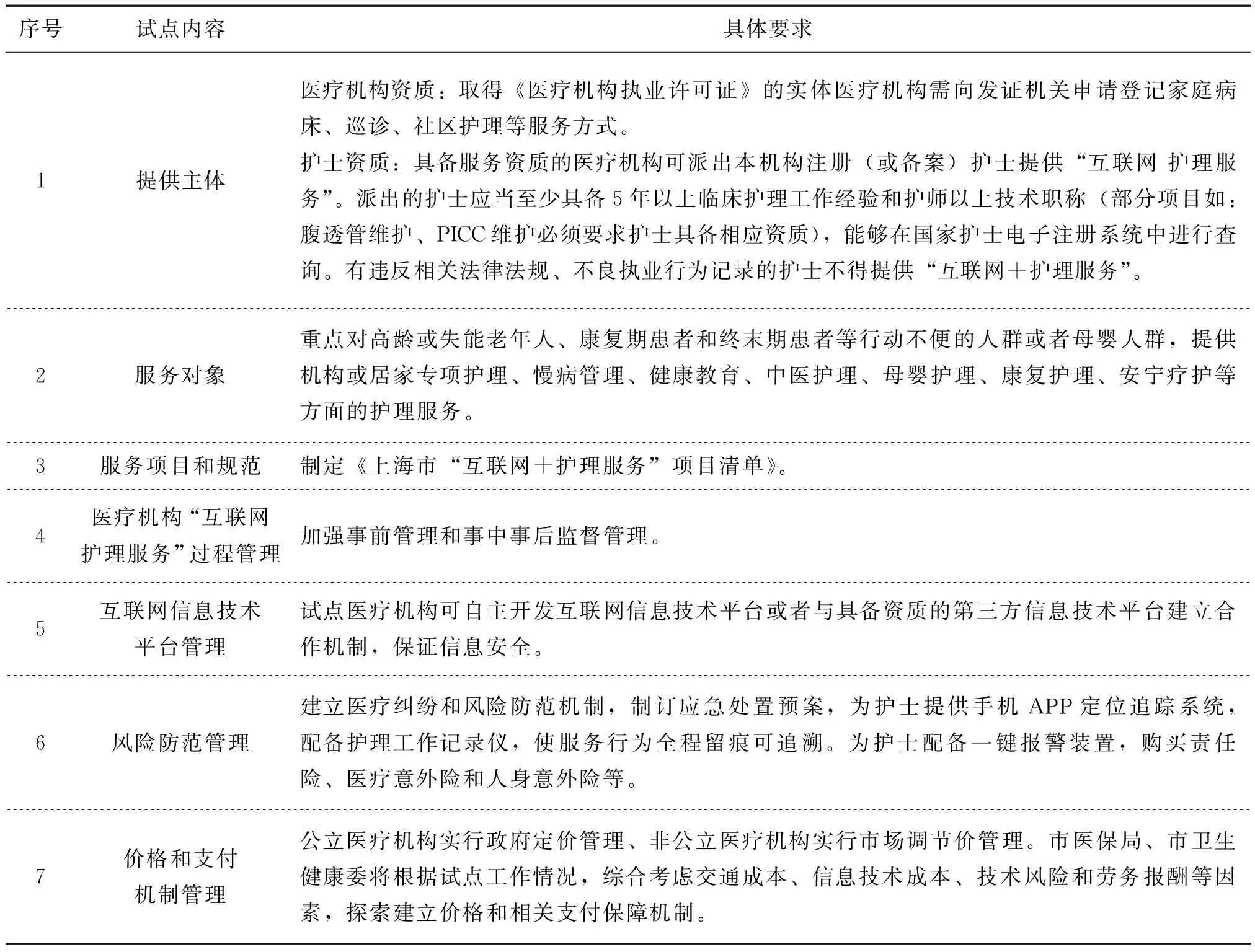

2019年6月底,上海市衛生健康委員會等部門發布《上海市“互聯網+護理服務”試點工作實施方案》[4],方案中對“互聯網+護理服務”試點工作的內容、服務模式、服務規范以及運行機制等作出相應規定,具體見表1。該方案明確了服務項目清單,涉及皮膚護理、導管維護、各類注射、標本采集、氧療護理、基礎護理、健康指導、中醫護理、母嬰護理、康復護理、安寧療護11大類、42種護理項目。上海市目前在長寧、普陀、靜安、浦東等區的部分醫療機構開展“互聯網+護理服務”試點工作,并在試點區同時開展護士區域化注冊管理試點工作,鼓勵二級、三級醫療機構護士到基層醫療機構和社會醫療機構執業,為出院病人、慢病病人和老年病人提供延續護理、居家護理等服務,探索建立適合本市實際的“互聯網+護理服務”管理制度、服務模式、服務規范以及運行機制等,為在全市范圍內推廣相關政策積累經驗并提供實踐依據。

2 “互聯網+護理服務”試點中存在的問題

隨著“互聯網+護理服務”試點工作的開展,讓各種各類不同的醫療資源通過互聯網“活”起來,即順應了人口發展形勢,也順應了社會需求[5]。但是試點過程中“互聯網+護理服務”也有一些法律與倫理問題需要進一步探討。

2.1 群眾的需求與政府規劃的服務主體不完全一致

上門醫療護理服務需求群體希望優質的醫療護理資源,尤其是二級、三級綜合醫院或專科醫院能夠上門提供護理服務。他們認為社區衛生服務中心(站)等一級醫療機構雖然能夠承擔基礎的上門護理服務,但是相比較二級、三級綜合醫院或專科醫院在專業方面仍存在一定差距。他們對“互聯網+護理服務”期望值相對比較高。

表1 上海市“互聯網+護理服務”試點工作簡介

而目前能夠提供“互聯網+護理服務”的醫療機構必須是取得《醫療機構執業許可證》并已具備家庭病床、巡診等服務方式的實體醫療機構[6]。根據上海市衛生監督綜合運用平臺數據查詢,目前上海市范圍內主要是社區衛生服務中心(站)等一級醫療機構才具有家庭病床、巡診等服務方式。二級、三級綜合醫療機構、專科醫療機構以及社會辦醫的醫療機構只有個別醫療機構具備家庭病床、巡診等服務方式,絕大多數醫療機構并不具備相應的服務方式。《關于促進護理服務業改革與發展的指導意見》中也提出建立優質高效的護理服務體系,這個體系按照分級診療制度,不同級別醫院之間要分工協作[7]。三級醫療機構主要提供疑難、急危重癥患者護理服務,二級醫療機構主要提供常見病、多發病護理,一級醫療機構(包括護理院、社區護理站、康復醫療中心等)主要提供日常護理、老年護理、殘疾人護理、康復護理、長期照護等服務。政府規劃層面更多是希望基層一級醫療機構來主要承擔相關的“互聯網+護理服務”。所以這種期望與實際提供之間的不匹配,在一開始就使得“互聯網+護理服務”的需求者和上門提供服務的護士之間的護患關系埋下了一定隱患。

2.2 相關管理制度和服務規范需要進一步細化和規范

目前“互聯網+護理服務”在上海試點只是在長寧區、普陀區等幾個區進行,很多都是參考家庭醫生上門服務的管理制度和服務規范對于護士上門服務進行管理,對于個人隱私保護和信息安全管理制度、醫療廢物處置流程、居家護理服務流程、糾紛投訴處理程序、不良事件防范和處置流程、相關服務規范和技術指南等還在制定過程中,提供上門服務的護士目前還是依托于家庭醫生團隊提供相關的“互聯網+護理服務”。政府應出臺“互聯網+護理服務”的管理制度,以促進該服務健康、穩步地發展。如長寧區天山社區衛生服務中心的“美小護O2O派單式服務”服務項目主要包括:居家基本服務、居家康復訓練與居家中醫康復三大類,具體涉及留置、拔除導尿管護理,壓瘡護理,遠程心電圖,靜脈采血,肌肉注射,偏癱肢體綜合訓練,大關節關節松動術,針灸、拔罐、中藥敷貼等。試點以來服務總數超過1136單,其中家庭病床類服務587單、自費類服務529單、家友增值服務20單。普陀區真如社區衛生服務中心試點推出“醫@家”項目,實現下單居家養老。這一項目年服務量超過千余人次。但是試點的不同區縣、不同社區衛生服務中心在提供“互聯網+護理服務”中對于服務對象、服務項目、如何提供服務之間還是存在一定的差異性,應進一步細化和規范。

2.3 護士自身安全保護與患者個人隱私保護之間需要均衡

“互聯網+護理服務”試點文件中要求醫療機構給護士配備具有全程服務留痕的護理工作記錄儀,并通過具有資質的第三方信息技術平臺,對提供服務對象身份認證、病歷資料采集存儲、服務人員定位追蹤、個人隱私和信息安全保護、服務行為全程留痕追溯、工作量統計分析等項目進行綜合采集記錄[8]。同時為護士提供手機APP定位追蹤系統,配備一鍵報警裝置,購買責任險、醫療意外險和人身意外險等,切實保障護士執業安全和人身安全,有效防范和應對風險。

如果護士上門使用可視化的衛生執法記錄儀作為護理工作記錄儀對上門的護理服務進行全過程的錄像可以最大程度的還原上門服務的全場景,規范護士上門服務的活動,保護護士執業安全和人身安全。但是上門服務過程中面對的是病人,如果不做區分的全程可視化進行錄像是否會不利于患者個人隱私保護。如何使用全程服務留痕的護理工作記錄儀,需要在護士自身安全保護與患者個人隱私保護之間做好均衡。

2.4 進一步樹立護士的人文關懷精神

“互聯網+護理服務”是讓各級醫療機構利用在本機構注冊并工作5年以上的護士,依托互聯網等信息技術,以“線上申請、線下服務”的模式為主,為出院患者或罹患疾病且行動不便的特殊人群提供上門護理醫療服務,將部分護理醫療服務活動從醫療機構內延伸至社區、家庭。“互聯網+護理服務”服務的重點是對高齡或失能老年人、康復期患者和終末期患者等行動不便的人群,為他們提供慢病管理、康復護理、專項護理、健康教育、安寧療護等方面的護理服務。因為“互聯網+護理服務”面對人群比較特殊,如何培養和樹立護士的人文關懷精神顯得特別重要。

3 對策建議

3.1 積極引導,彌合醫院與百姓間的認知差異

政府在推進“互聯網+護理服務”時要正確引導百姓對于“互聯網+護理服務”的認識,不斷彌合醫院與百姓之間認知差異,樹立“互聯網+護理服務”以基層醫療一級機構為主體、區域中心二級以上醫療機構協同差異化提供特殊護理服務的總基調,強化區域中心二級以上醫療機構專業指導、技術支撐的職責,同時可以通過設置不同報銷和收費比例對需求進行分流。

3.2 平衡護患雙方風險

全程服務留痕的護理工作記錄儀,需要在護士自身安全保護與患者個人隱私保護之間做好均衡。如果需要并可以全程錄像的應當事先讓患者簽署知情同意書,護士應當妥善保存拍攝錄像的儀器防止泄露。如果患者明確拒絕的,也應當在知情同意書上書面確認,并承擔可能帶來的不利后果。提供上門服務的護士可以通過錄音或者關鍵護理操作服務滿意確認單等書面文件記錄全程護理服務并留下相關的工作痕跡。同時,對于提供護士上門服務的醫療機構應當建立相應的投訴、評議通道,接受患者和社會的監督,維護群眾健康權益。

3.3 培養護士的倫理決策能力

護士在提供“互聯網+護理服務”中可能會發生各種突發事件,如果是制訂了相關應急處置預案的常見醫療護理活動事項,護士應當按照突發事件應急處置預案中規定的要求去進行處置;如果不是應急處置預案的常見事項醫學護理活動事項,護士可以按照醫學倫理決策定性的方法和定量的方法對相關醫學護理事項進行決策[9]。具體的方法如下:

(1)定性倫理決策方法:①鑒別問題,主要要區分“是”與“應該”的問題,將屬于“應該”做什么、怎么做的倫理問題鑒別出來;②分析各種可能供選擇的方法;③權衡不同的選擇;④用倫理學的基本原則去辯護,按照尊重自主性、受益最大化、傷害最小化、分配公正等基本原則去辯護;⑤做出倫理決策以及發現問題后重新評估倫理決策。

(2)定量倫理決策方法:①確定鑒別可供選擇的不同方案;②運用倫理學的基本原則確定評價的標準;③從評價標準中形成價值判斷;④對價值判斷進行分級,計算數量形成矩陣進行分析;⑤給可供選擇的不同方案或方法進行評分;⑥選擇計算得分最高的方案或方法進行決策[10]。通過建立突發事件護士的倫理決策,有助于解決“互聯網+護理服務”中一些非常見的護理問題。

3.4 培養和樹立護士的人文關懷精神

護理工作中的人文關懷精神,其核心價值就是樹立“以病人為中心”的護理服務理念[11],把對病人的關懷作為日常護理工作的出發點和歸宿。人文關懷是護理文化的內核[12],推行護理人文關懷對提高整體護理的發展和提升臨床護理服務質量尤其是老年護理有著重要的作用[13]。“互聯網+護理服務”中應當從以下幾個方面培養和樹立護士的人文關懷精神:

(1)從事“互聯網+護理服務”崗前培訓中應當強化人文關懷的培訓。對擬從事“互聯網+護理服務”的護士開展崗前培訓,培訓內容既要包括如何開展“互聯網+護理服務”工作,同時也要增加涉及醫學人文關懷的培訓[14],堅持學用結合,以學促做、知行合一、“學做”相長,努力把“萬分關注、萬分關愛、萬分關心”的護理人文精神深入人心。

(2)鼓勵護士在開展“互聯網+護理服務”中發現問題,進行護理創新。根據上門服務的特點從患者的角度出發,根據上門需求的不同,制定不同的便民措施,創新相關護理用具,提升患者就醫體驗滿意度。

(3)對有特殊需要的上門服務對象尤其是部分獨居老人進行心理照顧和節日陪伴,提供感動服務。讓上門服務的對象真切感受到護理人員真誠陪伴與祝福。通過深入推進人文護理服務,優化護理服務流程,將人文精神內化于心,外化于行,做有信仰、有溫度、有思想的醫務工作者。

(4)制度建設上實行人性化服務,將以人為本的服務理念納入醫院管理。隨著對人文關懷理念的重現,醫院應當對上門提供護理服務流程、服務方式不斷修訂和完善護理質量標準[15],遵循以人為本、病人滿意的原則,在上門服務工作中正確引導護理人員為病人提供人文關懷,高度重視人性化的護理質量管理,制訂有效的措施制約醫務人員的行為規范[16];明確規定病人應享有的權益,將護患溝通和對病人的服務態度作為評價護理人員醫德醫風的一項重要內容,對經常受到病人贊揚的個人和集體要給予表揚和鼓勵,對于病人不滿意或投訴的則要給予批評和懲罰。在上門服務護理實踐中逐步培養和強化以人為本、病人至上的服務理念,從而在護理工作中實現以病人為主體的人文關懷。