多孔Ni-Mn-Ga-Co磁性形狀記憶合金的制備及磁學特性研究*

林宗德,張云鵬

(閩南理工學院 機械工程學院, 福建 石獅 362700)

0 引 言

形狀記憶合金因其獨特的服役條件下的表現被廣泛應用于傳感器等智能材料領域[1]。傳統的NiTi溫度形狀記憶合金,能夠輸出大的應變,其記憶效應與其本身的馬氏體相變密切相關。即當溫度由高溫降到低溫時,馬氏體相形成,相反,當溫度升高后,合金全部或者部分變為奧氏體,形成回復效應[2]。雖然NiTi合金的回復率可達到8%,但由于傳統合金的記憶效應由溫度場控制,其響應頻率受到較大影響,最高只能達到1 Hz,因此極大地限制了傳統形狀記憶合金應用范圍的拓展[3-4]。

Ni-Mn-Ga是一種多功能鐵磁性馬氏體材料,具有磁熱和磁性形狀記憶效應。其將傳統的形狀記憶合金和壓電/磁滯伸縮材料的特性緊密結合,既表現出傳統形狀記憶合金大的回復應變特征,也因本身磁場驅動控制的方式,其具有高的響應頻率[5]。磁性形狀記憶合金在長沖程、高精度的快速致動器、斷路器開關/保險絲、能量收集器、減震器和傳感器等方面具有廣泛的應用前景,也可用做藥物輸送的微型泵。鐵磁性Ni-Mn-Ga合金作為智能材料,顯示出巨大的磁場誘導應變[6-7]。磁場誘導應變的機理是基于外加磁場中晶體結構域的重新排列,從而降低磁化能[8]。但是由于多晶塊體Ni-Mn-Ga合金為脆性材料,價格昂貴,具有中等的磁場誘導應變和高孿生應力性能,因而其實際應用大受限制[9]。目前,主要通過熔融紡絲、放電等離子體燒結、復合材料和薄膜等方法來改變Ni-Mn-Ga合金的微觀結構和機械性能[10-13]。I. R. Aseguinolaza等[14]制造了一種Ni-Mn-Ga開孔泡沫,其單峰和雙峰孔徑為76%(體積分數),磁場誘導應變為0.12%。P.Müllner等[15]基于雙孿晶和雙晶界相互作用的減少,提出通過孔隙度和泡沫結構減少內部和外部約束,預計高飽和磁化強度有利于磁場引起的應變。也就是說,多孔結構可以減少內部約束從而實現高磁場誘導應變。

Ni-Mn-Ga合金的居里溫度(Tc)約為360 K左右,對于某些應用顯然太低。而能夠產生較大磁滯應變合金的馬氏體相變溫度通常較低而不適合實際應用。C.Seguí等[16]發現Co添加能夠有效地提高Ni-Mn-Ga合金的Tc。且隨著Co含量的提高,Tc從348 K升高到367 K。這是由于合金元素Co,Co-Mn之間的交互作用強于Ni-Mn之間的交互作用,從而導致Tc的升高。因此,研究Co元素添加的Ni-Mn-Ga合金的泡沫結構,既能通過多孔結構來實現高磁場誘導應變,也能在一定程度上提高合金的Tc,進一步擴大其應用范圍。但是傳統的鑄造方法生產這些泡沫結構耗時長,需要使用強酸,工藝過程危險。當前的粘合劑噴射印刷,作為一種低成本的增材制造方法,既可以實現復雜幾何形狀部件的快速增材制造,也適用于生產具有可控孔隙率的近凈成形部件。同時,制造具有復雜幾何形狀多孔部件的能力在能量管理、輕質合金材料和傳感器材料中具有重要意義。

本文利用噴射成型3D打印技術,研究了泡沫結構Co添加Ni-Mn-Ga合金制備的可行性,并研究了不同粒度球磨合金粉末對Ni-Mn-Ga-Co磁性形狀記憶合金微觀組織結構、物相結構、相變特性和磁性能的影響。

1 實 驗

1.1 Ni-Mn-Ga-Co磁性形狀記憶合金的制備

在氬氣氣氛下,熔化高純度的Ni、Mn、Ga和Co元素并在銅模具中鑄造,以快速冷卻來制備Ni-Mn-Ga-Co多晶錠,破碎過篩得到粗顆粒材料。所得的粗顆粒連同瑪瑙磨球(球料質量比為5∶1)放入球磨罐,為了防止球磨過程中出現氧化,球磨介質為丙酮,高于混合物 1 cm 左右。隨后在行星式球磨機上進行球磨,轉速為 500 r/min 。球磨24 h后真空干燥,然后按照順序過篩,得到粒徑<50 μm和粒徑在50~100 μm的兩組合金粉末。用定制的粘合劑噴射打印機制造20層部件,每層厚200 μm,各層用乙二醇單甲醚和二甘醇制成的水溶性粘合劑粘合在一起。最后使用管式爐進行燒結,使用鈦海綿封裝以防止燒結過程中合金粉末的氧化。其加熱工藝為:室溫加熱至500 ℃,以5 ℃/min加熱至1 050 ℃保溫4 h,以5 ℃/min冷卻至500 ℃,并隨爐體冷卻至室溫,燒結氣氛為氬氣氣氛。

1.2 樣品表征

通過掃描電子顯微鏡(SEM,Neophoto-I型)研究磁性合金的顯微結構;通過X射線衍射(XRD,D/max-rc型,Cu Kα,λ=0.15405 nm,管電壓為35 kV,管電流為50 mA,掃描速率為4 °/min)研究磁性合金的元素組成及相組成;通過Setaram DSC131型示差掃描量熱儀(DSC,升、降溫速度為10 K/min)的差熱分析模式在-150~250 ℃的溫度范圍內測定磁性合金的馬氏體相變溫度和居里溫度;通過振動樣品磁強計(VSM,Lake Shore 7404)測量室溫下磁性合金的飽和磁化強度;通過電阻應變儀來測量磁性合金的磁感生應變。

2 結果與討論

2.1 組織與結構演變

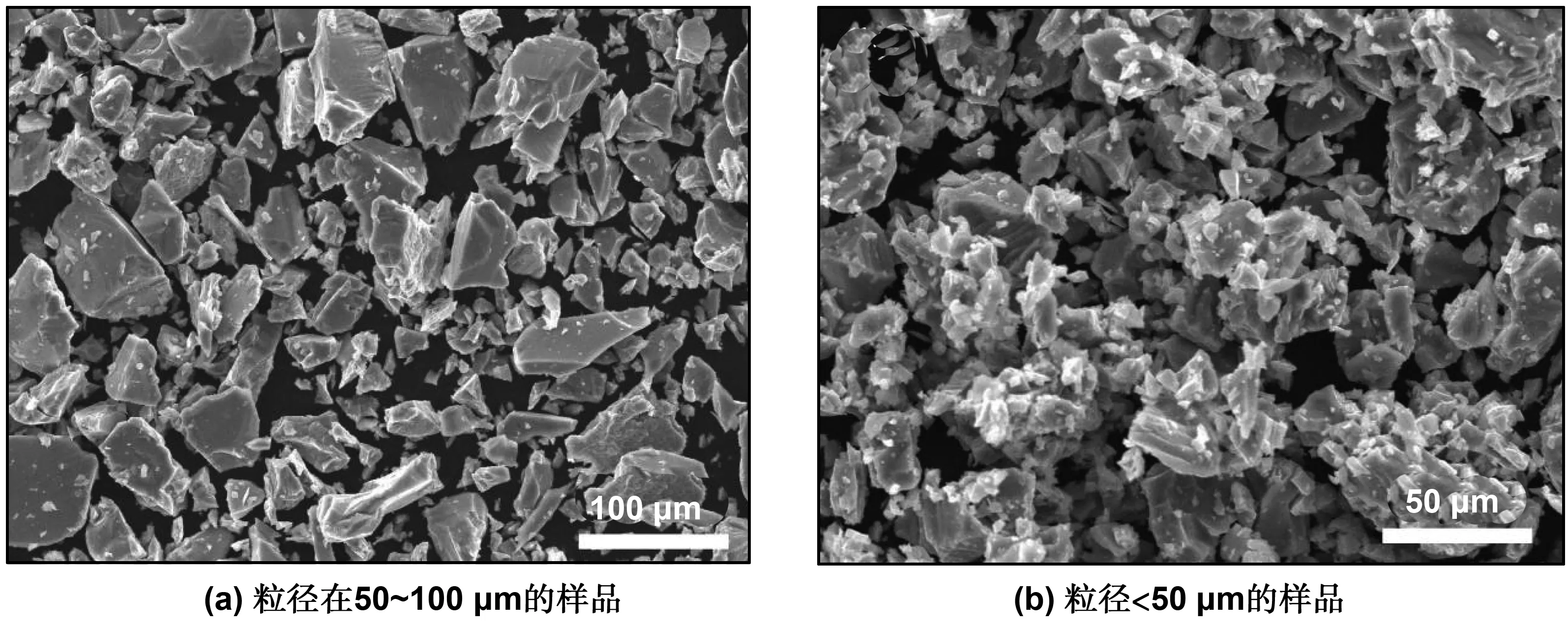

圖1為球磨后經過分篩得到的不同粒徑的Ni-Mn-Ga-Co合金粉末的SEM圖片。從圖1(a)可以看出,經過分篩后合金粉末粒徑在50~100 μm范圍內的樣品其顆粒度較大,顆粒分布塊體明顯,顆粒形狀不規則且相互間空隙較大,呈現出較分散的狀態。從圖1(b)可以看出,合金粉末粒徑<50 μm的樣品其顆粒度較小,顆粒相互之間空隙較小,呈現互相融合的狀態,其形狀同樣呈現不規則狀態。

圖1 不同粒徑Ni-Mn-Ga-Co合金粉末的SEM圖Fig 1 SEM images of Ni-Mn-Ga-Co powders in different particle sizes

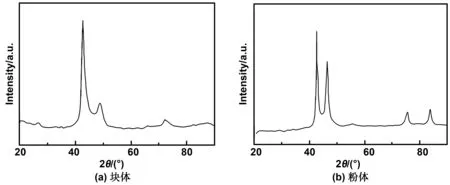

圖2為Ni-Mn-Ga-Co合金塊體及粉末的X射線衍射圖。由圖2(a)可知,Ni-Mn-Ga-Co合金塊體在室溫下為非調制四方馬氏體結構,其在2θ約為43、49和73°處出現明顯的特征峰。由圖2(b)可知,Ni-Mn-Ga-Co合金粉末在室溫下同樣為非調制四方馬氏體結構,其在2θ約為43、48、76、84°處出現明顯的特征峰。相比Ni-Mn-Ga-Co合金塊體,球磨后的Ni-Mn-Ga-Co合金粉末的特征峰更加尖銳突出。

2.2 Ni-Mn-Ga-Co合金的相變及磁性能

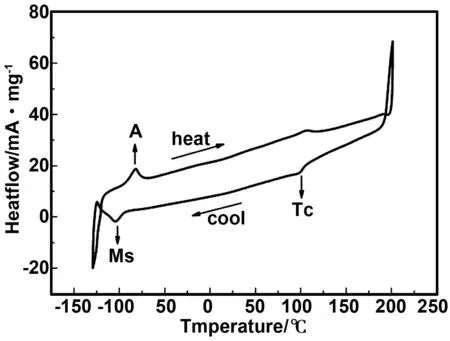

為了評價相變溫度,對Ni-Mn-Ga-Co合金粉末進行DSC分析,并在氬氣氣氛中進行燒結樣品的加熱和冷卻循環,結果如圖3所示。從圖3可以看出,加熱循環顯示吸熱峰,表明在起始AS處(奧氏體轉變開始)發生低溫馬氏體向高溫奧氏體相的轉變;冷卻循環顯示出放熱峰,表明在MS處(馬氏體轉變開始)開始正向馬氏體轉變(奧氏體到馬氏體)。從圖3可知,在DSC曲線上出現寬峰相變,包括在-75 ℃左右的奧氏體轉變開始(As),在100~105 ℃范圍內的居里溫度(TC)轉變以及在-100 ℃左右的馬氏體轉變溫度開始值(Ms)。據報道,寬峰相變可能是由于原子的取代或原子無序造成的[17]。

圖2 Ni-Mn-Ga-Co合金塊體及粉末的XRD圖Fig 2 XRD patterns of Ni-Mn-Ga-Co alloy blocks and powders

圖3 Ni-Mn-Ga-Co合金粉末的DSC分析結果Fig 3 DSC results of Ni-Mn-Ga-Co powder

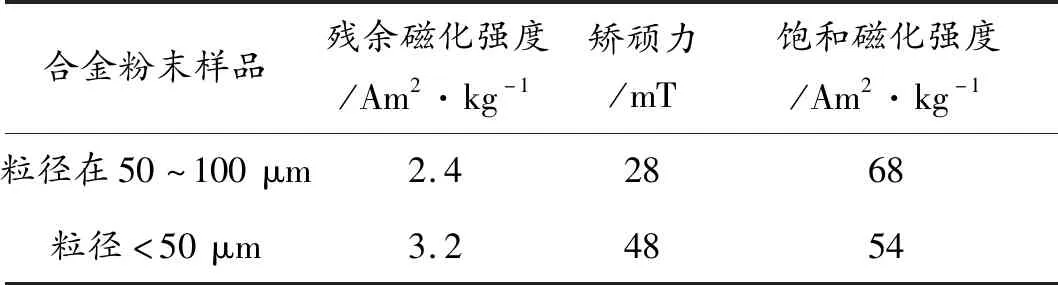

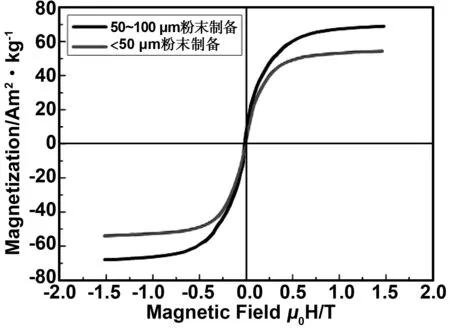

圖4為不同粒徑的Ni-Mn-Ga-Co合金粉末制備的多孔磁性合金的磁滯回線。由圖4可知,不同粒徑的合金粉末制備的多孔磁性合金在室溫下均表現出鐵磁性。從圖4可以看出,粒徑在50~100 μm的合金粉末樣品和粒徑<50 μm的合金粉末樣品制備的多孔合磁性金飽的磁化強度表現出明顯的差異。表1為不同粒徑的Ni-Mn-Ga-Co合金粉末制備的多孔磁性合金的殘余磁化強度(Mr)、矯頑力(Hc)和飽和磁化強度(Ms)的測量值。由表1可知,粒徑在50~100 μm的合金粉末樣品和粒徑<50 μm的合金粉末樣品制備的多孔磁性合金的矯頑力分別為28和48 mT;飽和磁化強度分別為68和54 Am2/kg。由此可知,相較于粒徑<50 μm的合金粉末樣品,粒徑在50~100 μm的合金粉末樣品制備的多孔磁性合金具有較低的矯頑力和較高的飽和磁化強度。

2.3 Ni-Mn-Ga-Co合金泡沫結構的特征

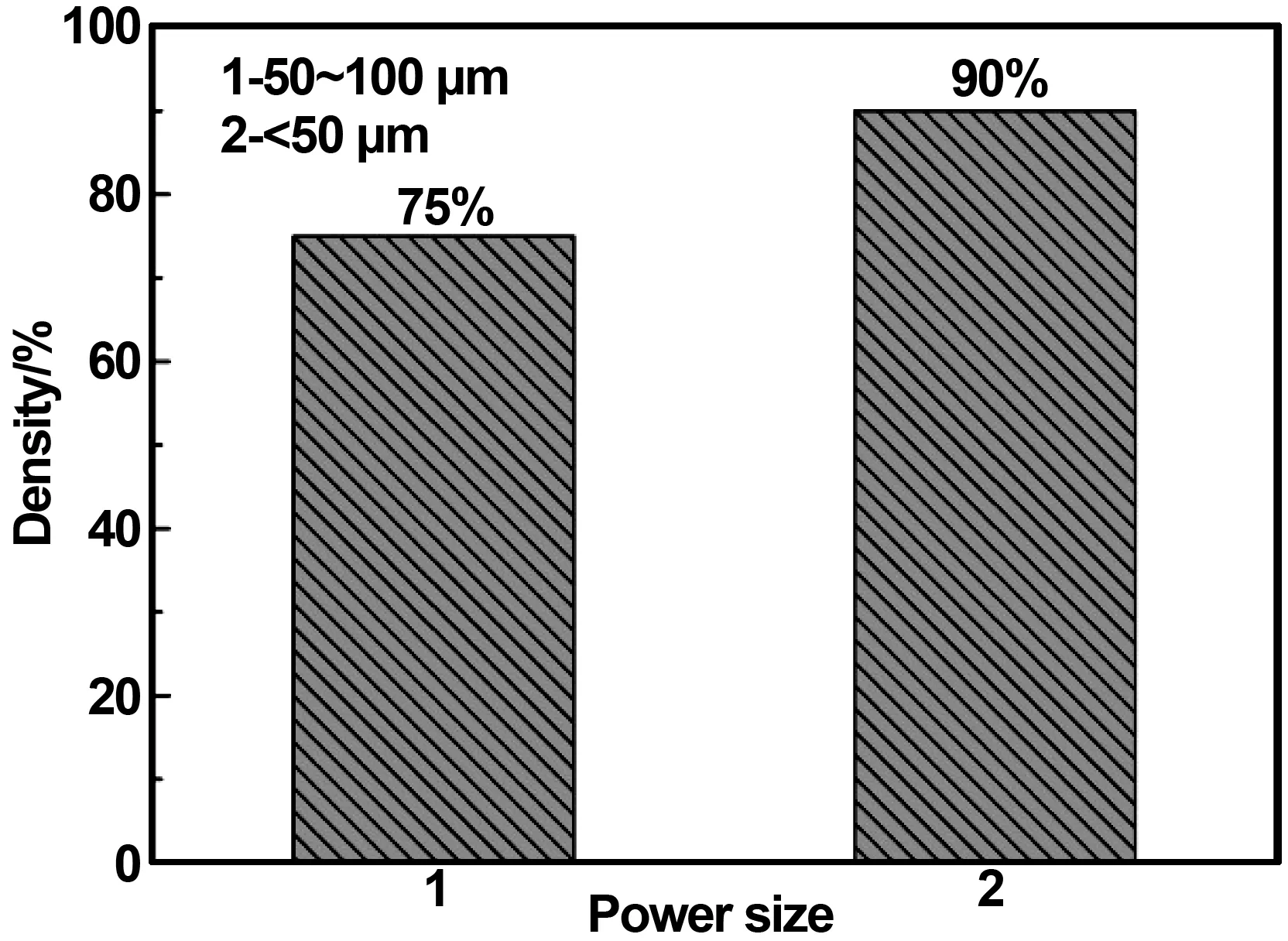

利用阿基米德原理計算合金粉末燒結后泡沫結構的致密度,如圖5所示。圖5為不同粒徑的Ni-Mn-Ga-Co粉末在氬氣氣氛下燒結后的致密度統計結果。從圖5可以看出,粒徑在50~100 μm的合金粉末樣品燒結后的致密度為75%,而粒徑<50 μm的合金粉末樣品的致密度為90%。這是由于小粒徑合金粉末的燒結活化能更高,從而在相同的燒結工藝下,小粒徑合金粉末的燒結致密度要高于大粒徑合金粉末。因此,小粒徑合金粉末的燒結性能要好于大粒徑合金粉末。另外,在燒結后孔隙內部連接形成通孔,并獲得了表面連通的孔隙。

表1 合金粉末樣品的磁滯回線特征參數值Table 1 Values of feature parameters of hysteresis loops of alloy powder samples

圖4 不同粒徑的Ni-Mn-Ga-Co合金粉末制備的多孔磁性合金的磁滯回線Fig 4 Hysteresis loops of porous magnetic alloys prepared by Ni-Mn-Ga-Co alloy powders with different particle sizes

圖5 不同粒徑的Ni-Mn-Ga-Co粉末在氬氣氣氛下燒結后的致密度統計結果Fig 5 Density statistics of Ni-Mn-Ga-Co powders with different particle sizes sintered in argon atmosphere

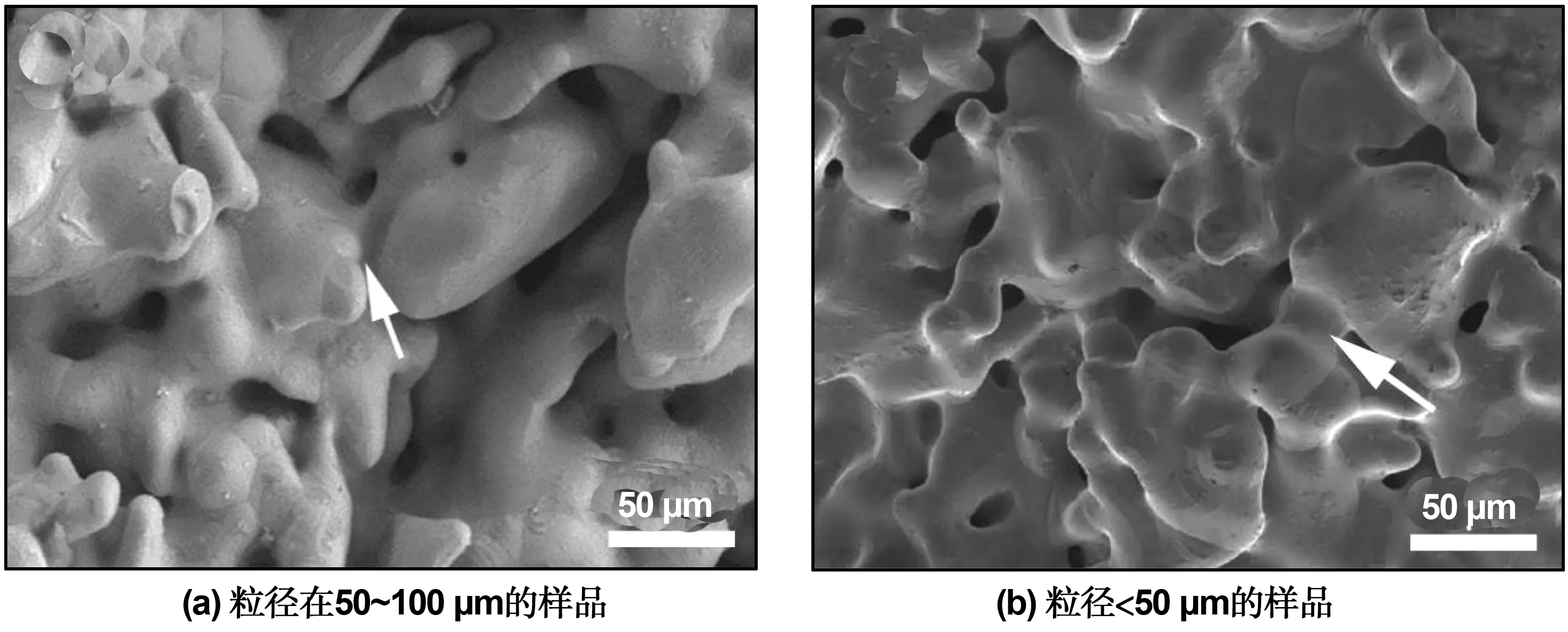

圖6為在氬氣氣氛下,不同粒徑的Ni-Mn-Ga-Co合金粉末燒結樣品的SEM圖。

從圖6(a)可以看出,在氬氣氣氛下燒結過程中,粒徑在50~100 μm的合金樣品之中相鄰粉末之間發生了明顯的縮頸現象,其孔隙以及顆粒間的縫隙較大,其致密性不高,呈現較為疏松的狀態;從圖6(b)可以看出,粒徑<50 μm的合金樣品在燒結過程中相鄰粉末之間也發生了非常明顯的縮頸現象,且相較于粒徑在50~100 μm的合金樣品頸縮更為明顯,孔隙以及顆粒間的縫隙相對較小,排列更為致密,此結果和圖5中的密度統計結果相呼應。

圖6 在氬氣氣氛下,不同粒徑的Ni-Mn-Ga-Co合金粉末燒結樣品的SEM圖Fig 6 SEM images of sintered Ni-Mn-Ga-Co alloy powder samples with different size in argon atmosphere

2.4 Ni-Mn-Ga-Co磁性合金的形狀記憶效應

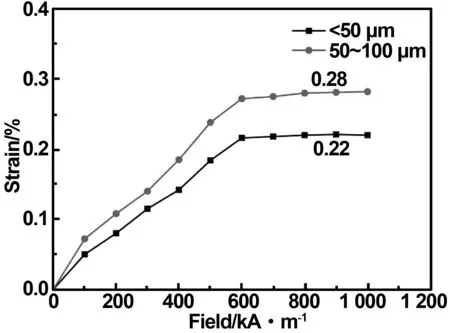

圖7為不同粒徑的Ni-Mn-Ga-Co磁性合金的磁感生應變曲線。從圖7可以看出,不同粒徑的Ni-Mn-Ga-Co磁性合金均展現出了較高的磁感生應變。當合金粉末粒徑為50~100 μm時,感生應變為0.28%;當合金粉末粒徑<50 μm時,感生應變為0.22%。磁性形狀記憶合金的磁驅動機制為磁場誘發孿晶的再取向,與應力誘發孿晶的再取向類似。在具有較強磁晶各向異性的合金中,由相界面移動引起的應變要小于由孿晶界面移動引起的應變。為了獲得較大的磁場誘導應變,提高母相向馬氏體的轉變能力十分重要。本文在Ni-Mn-Ga合金中添加了Co元素,而Co元素是少數的能提高馬氏體開始相變點溫度的重要化學元素,進而使得母相向馬氏體轉變的能力相應提高。與I. R. Aseguinolaza[14]的研究結果相比,本文的磁感生應變要提高近1倍。另外,粒徑相對更大的合金粉末(50~100μm)制備的多孔磁性合金磁感生應變高于粒徑相對較小的合金粉末(<50 μm)。這是由于泡沫結構能夠有效減少內部和外部的約束[15], 使得高孔隙率更有利于高磁場誘導應變。

圖7 不同粒徑的Ni-Mn-Ga-Co磁性合金的磁感生應變曲線Fig 7 Magnetic field induced strains curves of Ni-Mn-Ga-Co magnetic alloys with different particle sizes

3 結 論

通過粘結劑噴射3D打印技術,成功制備了多孔Ni-Mn-Ga-Co磁性形狀記憶合金,研究了磁性合金泡沫結構的微觀組織特征、相變特性和相關的磁性行為,得到如下結論:

(1)SEM研究表明,球磨后經過分篩得到的不同粒徑尺寸的合金粉末均為不規則形狀。粒徑在50~100 μm范圍內的樣品其顆粒度較大,顆粒分布塊體明顯,相互間空隙較大,呈現出較分散的狀態;粒徑<50 μm的樣品,顆粒相互之間空隙較小,呈現互相融合的狀態,致密性較好。

(2)XRD研究表明,Ni-Mn-Ga-Co合金塊體和球磨后的Ni-Mn-Ga-Co合金粉末在室溫下均為非調制四方馬氏體結構,其特征峰相似且均十分明顯,只是球磨后的合金粉末特征峰更加尖銳突出。

(3)相變及磁性能研究表明,Ni-Mn-Ga-Co合金的DSC曲線上出現寬峰相變,添加Co元素對馬氏體轉變溫度開始值(Ms)基本沒有影響,但其居里溫度(Tc)有顯著的提高。相較于粒徑<50 μm的合金粉末樣品,粒徑在50~100 μm的合金粉末樣品制備的多孔磁性合金具有較低的矯頑力(28 mT)和較高的飽和磁化強度(68 Am2/kg)。

(4)小粒徑合金粉末的燒結性能要好于大粒徑合金粉末,合金粉末粒徑越小,燒結部件的致密度越高。當合金粉末粒徑<50 μm時,致密度可達90%;當合金粉末粒徑為50~100 μm時,致密度僅為75%。

(5)粒徑相對更大的合金粉末(50~100μm)制備的多孔磁性合金磁感生應變高于粒徑相對較小的合金粉末(<50 μm)。