《六國論》教學設計

紀濤

【設計理念】

構建學習“支架”促進課堂教學

“支架”一詞是以建筑工程中使用的腳手架作類比,用來描述促進學習者從被動學習走向獨立學習的工具。支架理論認為:兒童能力的成熟是不同步的,那些還沒有成熟的能力不能參與問題解決的,因而教師提供相應的學習支架將有助于學習者借助支架完成任務。

這堂課是揚州市第二屆高研班的一堂教學展示課,規定用一課時完成《六國論》的教學任務。而《六國論》這篇課文無論從字詞句這些“言”的角度,還是內容章法這些“文”的角度來看,對于高一學生來說都有不小的難度。同時作為一堂市級研究課,如果將教學內容僅僅定位在字句串講和內容疏通的層面,顯然是不夠的,所以該教學設計將以讀促寫、訓練思維,學習議論文基本的論證方法,明確議論文的基本結構作為一項重要的教學目標,這就會涉及到更深層次的思維訓練。另外熟課如何新教?如何避免教者與聽者的審美疲勞?這些都需要教學設計時創設課堂教學的亮點與抓手。因此,從課時安排、文本難度、教學目標以及教學創新等方面來看,《六國論》的教學設計面臨著不小的挑戰。

教學實踐需要相應教學理論的支撐。為了應對設計《六國論》課堂教學時面臨的挑戰,筆者引入上述支架學習理論,在課堂教學中搭建以下的學習支架:

首先是解決文言字詞的支架。為了應對這個挑戰,教師總結好解決文言實詞的常見方法:見形辯義、結構推導、位置判斷、聯想推斷、語境推斷。以此作為支架,解決學生在預習中未能解決的問題。在全班交流互動的過程中,教師以此支架為起點,給以方法的點撥。這樣既節省了教學中處理字詞的時間,又騰出了后續教學的空間。但因為學習基礎、預習深入程度等因素的存在,學生在小組討論交流后展示的所謂重難點字詞其實大多并非是重難點,比如“與嬴而不助五國”中學生圈畫的是“嬴”。教師授課時并未直接否定學生的展示,而是再次使用該學習支架,引導學生結合句子語境判定“嬴”字的語法位置,明確“嬴”是專有名詞性的賓語,在文言翻譯中是不必處理的。這樣的處理方式因為學習支架的作用而顯得更加順暢、更加藝術。

其次是搭建“魚骨圖”作為讀寫結合、訓練思維的支架。我們閱讀《六國論》這樣的經典議論文文本,就是要以文本為范例,挖掘其思維訓練的價值,學以致用,使之能夠服務于今天的議論文寫作。在教學設計中引入“魚骨圖”作為聯系學生與文本之間的一個支架。它比傳統的表格更為直觀,昭示學生正如數根魚骨才能支撐魚的身軀一樣,導致一個結果的原因必定是多維復雜的,我們必須要學會嘗試從2-3個維度思考導致某一結果的各種原因,以期能夠有效提升學生思維品質。同時這個教學支架的確立,使整個教學有了一個抓手,“追因求果”式的因果分析法通常是我們分析問題時的主要路徑,而“魚骨圖”則能夠將這種思維過程外顯化,便于學生在閱讀過程的思維的拓展與糾偏,也便于教師對這個過程的引導與介入。同時魚骨圖提煉出文本因果分析的議論框架之后,在此基礎之上通過深度研讀論據材料,明確論證方法,聯系寫作背景,進一步抽象出“引—點—析—聯—結”的議論基本思路,完成了議論文基本論述思路的建構,為后續議論文寫作奠定了基礎。

最后是引入對照材料作為明確寫作背景的支架。蘇洵說他作文的主要目的是“言當世之要”,是為了“施之于今”,意思是行文要評論當世重大緊要的事件,并且能夠在當今實施。今天我們閱讀這篇文章,如何看待“施之于今”?如何明確文章的寫作背景?基于此,本課設計了一個活動內容,即引入王安石變法的時代背景作為明確寫作背景的支架。教學中將其和《六國論》的寫作背景放在一起,讓學生進行比照,通過提取文本提供的信息資源加以驗證,抓住“為國者無使為積威之所劫哉”“茍以天下之大而從六國之故事,是又在六國下矣”,從而明確本文的寫作背景。這個活動設計因為搭建了用以對比的支架,相比于單向投影關于背景知識的幻燈片更有沖擊力,更能調動學生參與的積極性。

【教學目標】

1.了解和積累文言重點字詞和文言句式。

2.學習議論文基本的論證方法,明確議論文的基本結構。

【教學過程】

一、導入

“覆壓三百余里”的阿房宮,因為“楚人一炬”,而灰飛煙滅,杜牧在反思;鼓角爭鳴、刀光劍影,地偏一隅的秦國吞并山東六國成了最后的贏家,蘇洵也在反思。今天我們一起走進蘇洵的《六國論》,看看他是如何看待這段史實,他又是如何論證自己的觀點的?

二、檢查預習,積累重點詞句

1.檢查預習作業:小組內部交流,對于自己不能解決的或認為是重要的字詞,推一名代表上黑板板書,要求簡明扼要清楚,句子不能整抄。

2.針對學生展示問題,組際互助,教師點撥。

預設舉例:

思厥先祖父暴秦之欲無厭?搖

與嬴而不助五國李牧連卻之

向使三國各愛其地 始速禍焉?搖?搖

勝敗之數,存亡之理弊在賂秦

3.提供解決文言實詞的學習支架——常見實詞推斷方法:

見形辯義:弊在賂秦(由“賂”的偏旁“貝”推出該字與“錢財”有關,再結合語境譯為“割地”。)

結構推導:勝敗之數,存亡之理(由“勝敗”“存亡”的同義結構關系推出“數”與“命理”同義。)

位置判斷:李牧連卻之(謂語動詞“退卻”的動作是由賓語“之”發出,所以是使動用法。)

聯想推斷:始速禍焉(由“不速之客”推出“速”是“招致”的意思)

向使三國各愛其地(由“向吾不為斯役”推出“向”是“先前”的意思)

三、品讀識體,研讀體悟,領悟方法

1.《六國論》是一篇典范的議論文,“課文只是個例子”,課文是拿來用的。我們可以通過學習《六國論》,學習議論說理的基本方法。

2.提供理清論述思路的學習支架:為了理清《六國論》的論述思路,我們可以運用一個思維工具——魚骨圖。繪制魚骨圖時,我們可以先畫出主骨、魚頭,代表我們的觀點;再繪制魚的骨架軀干,代表證明觀點的諸多原因。

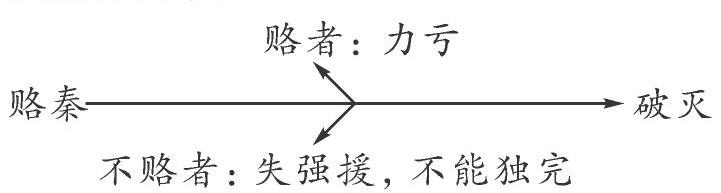

3.請大家利用魚骨圖根據《六國論》第一、二節內容,概括文章中心觀點并思考作者是從哪些不同的角度分析“六國破滅”的原因。

學生繪制魚骨圖(黑板或實物投影展示)

明確(板書):

總結:不同的原因分類——內因、外因;直接、間接;主因、次因;正、反

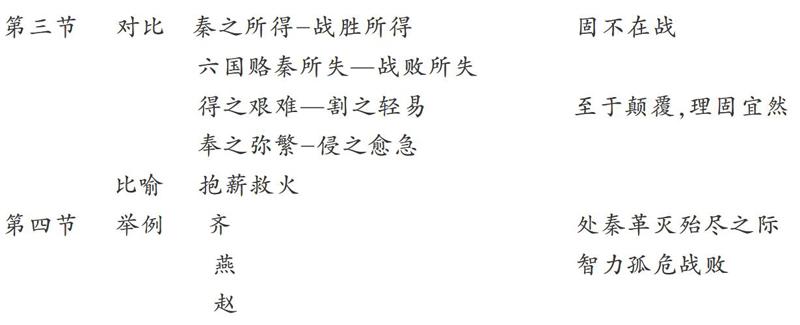

4.魚骨圖只是一個骨架,一篇優秀的議論文除了完整順暢的議論結構,還需要豐富的材料,以及將材料服務于觀點的縝密論證。請大家根據文本3、4節內容補充上述魚骨圖。

明確:

5.提供明確寫作背景的學習支架:議論文不僅要有觀點、分析,還要有現實的針對性。請大家辨析下面兩段話,看看哪一段是本文的寫作背景。

①北宋四周強敵環伺,政策上求和,每年要向契丹和西夏上貢大量銀兩以及商品。這助長了契丹、西夏的氣焰,加重了人民的負擔,極大地損傷了國力,帶來了無窮的禍患。

②北宋為了加強中央集權統治,出現龐大的官僚機構和軍隊,同時遼和西夏的嚴重威脅,這些都使北宋開支巨大,入不敷出,階級矛盾激化。

明確:第①句是本文寫作背景

依據:為國者無使為積威之所劫哉!

茍以天下之大,下而從六國破亡之故事,是又在六國下矣。

總結:全文以這兩句話收結,最終形成了一篇完整的議論文結構。

(引)—點—析—聯—結(板書)

四、布置作業,延伸拓展

今天我們通過學習《六國論》,打開了議論文謀篇布局、立意闡述的一扇窗。課后請大家閱讀賈誼《過秦論》、蘇轍《六國論》、李楨《六國論》,結合本節課提供的學習支架,掃清文本里的字詞障礙,在此基礎上再看看這些文章在確立觀點、展開分析、謀篇布局上面有哪些相似相異的地方?對你的議論文寫作有哪些值得借鑒的地方?

[作者通聯:揚州大學附屬中學]