棋王

2020-02-17 10:41:29李戈

中學(xué)生天地·高中學(xué)習(xí)版

2020年1期

李戈

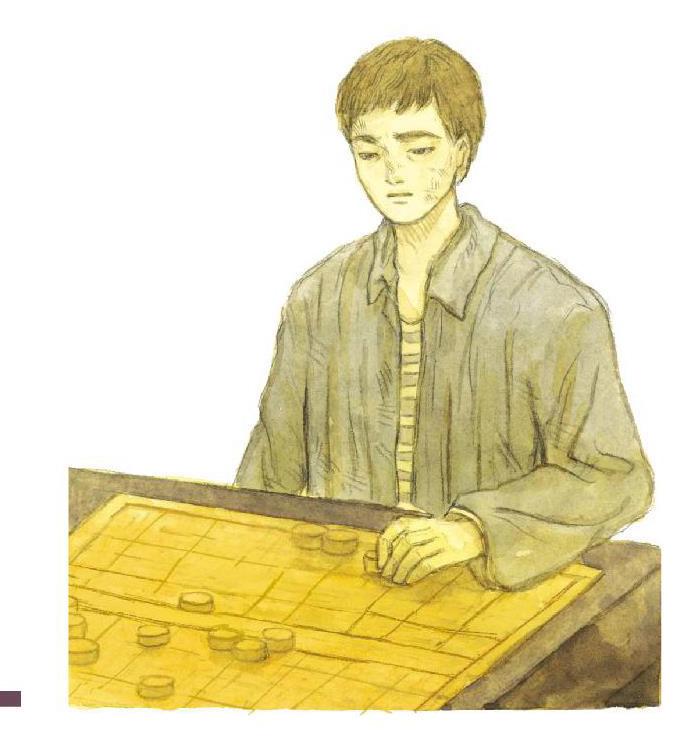

王一生坐在場當(dāng)中一個靠背椅上,把手放在兩條腿上,眼睛虛望著,一頭一臉都是土,像是被傳訊的歹人。我不禁笑起來,過去給他拍一拍土。他按住我的手,我覺出他有些抖。王一生低低地說:“事情鬧大了。你們幾個朋友看好,一有動靜,一起跑。”我說:“不會。只要你贏了,什么都好辦。爭口氣。怎么樣?有把握嗎?九個人哪!頭三名都在這里!”王一生沉吟了一下,說:“怕江湖的不怕朝廷的,參加過比賽的人的棋路我都看了,就不知道其他六個人會不會冒出冤家。書包你拿著,不管怎么樣,書包不能丟。書包里有……”王一生看了看我,“我媽的無字棋。”他的瘦臉上又干又臟,鼻溝也黑了,頭發(fā)立著,喉嚨一動一動的,兩眼黑得嚇人。我知道他拼了,心里有些酸,只說:“保重!”就離了他。他一個人空空地在場中央,誰也不看,靜靜的像一塊鐵。

棋開始了。上千人不再出聲兒。只有自愿服務(wù)的人一會兒緊一會兒慢地用話傳出棋步,外邊兒自愿服務(wù)的人就變動著棋子兒。風(fēng)吹得八張大紙嘩嘩地響,棋子兒蕩來蕩去。太陽斜斜地照在一切上,燒得耀眼。前幾十排的人都坐下了,仰起頭看,后面的人也擠得緊緊的,一個個土眉土眼,頭發(fā)長長短短吹得飄,再沒人動一下,似乎都把命放在棋里搏。

我心里忽然有一種很古的東西涌上來,喉嚨緊緊地往上走。讀過的書,有的近了,有的遠(yuǎn)了,模糊了。平時十分佩服的項(xiàng)羽、劉邦都目瞪口呆,倒是尸橫遍野的那些黑臉士兵,從地下爬起來,啞了喉嚨,慢慢移動。

登錄APP查看全文