針刺足運感區結合局部電針圍刺治療中風后尿失禁的臨床觀察*

孫遠征,丁 園,孫穎哲,李書霖

(1.黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院,哈爾濱 150006;2.黑龍江中醫藥大學,哈爾濱 150040)

排尿障礙是自主神經系統病變的常見癥狀之一,主要表現為尿頻、尿急、排尿困難、尿潴留、尿失禁及自動性排尿等,可由排尿中樞或周圍神經病變所致或由膀胱、尿路病變引起。中風后尿失禁是由神經傳導通路或大腦排尿中樞病變引起,包括額葉前內側皮質、內囊膝部、基底神經核、小腦等部位引起的膀胱或尿道功能的異常,又稱神經源性膀胱,是中風后常見的嚴重并發癥。為增強中風后患者的生活質量,筆者采用針刺足運感區結合局部電針圍刺治療中風后尿失禁,取得滿意療效,現報告如下。

1 臨床資料

1.1一般資料選取2017年10月——2018年12月于黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院針灸二病房就診的中風后尿失禁的患者90例,按照隨機數字表法分為3組各30例,3組患者性別、年齡、病程、病變部位一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。

1.2 診斷標準 1)中醫診斷標準:參照《中風病診斷與療效評定標準》[1]中腦卒中的診斷標準。2)西醫診斷標準:參照2010年《中國急性缺血性腦卒中診治指南2010》中腦卒中類型[2],并有頭顱計算斷層掃描(CT)或核磁共振(MRI)檢查支持診斷。3)排尿障礙的診斷:參照《吳階平泌尿外科學》[3]中關于小便失禁的診斷標準。

1.3 納入標準 1)符合上述診斷標準者。2)患者腦卒中前排尿功能正常,發病后新出現或恢復期遺留尿頻、尿急、尿失禁等癥狀者。3)患者意識、言語、認知功能基本正常者。4)年齡在35~75歲之間。

1.4 排除標準 1)不符合上述診斷及納入標準者。2)患者發病前即存在尿失禁或泌尿系統病變者。3)合并嚴重心、肝、腎等系統疾病者。4)嚴重精神障礙不能配合醫務人員治療者。5)患有其他腦部疾病如帕金森病、多發性硬化癥、老年癡呆癥等。

1.5 剔除和脫落標準 1)治療過程中不遵從醫囑,不配合治療或中途退出者。2)發生其他并發癥,不適宜接受治療者。3)試驗中發現不符合診斷及納入標準者。4)治療過程中出現尿路感染者。5)治療期間或結束時服用膀胱松弛劑等藥物者。

2 治療方法

納入的所有患者每日均針刺兩遍,上午采取神經科對癥治療,包括改善腦循環,保護腦組織、調節血壓、血糖、血脂等,以及中風病常規針刺治療;下午針對中風后尿失禁患者行臨床對照觀察試驗。

2.1 治療組 選穴:雙側足運感區、膀胱體表相應投影區域圍刺。操作方法:操作前,醫者清洗雙手,注意無菌操作,囑患者排空小便,取仰臥位,針刺部位常規消毒后,采用0.30 mm×40 mm毫針(貴州安迪藥械有限公司生產)。針刺雙側足運感區:右手持針柄與頭皮呈15°左右快速刺入帽狀腱膜下,醫者刺手體會到針下沉緊感后,施以快速提插捻轉手法2~3 min,頻率200 r/min左右,每隔10 min捻轉1次;膀胱體表相應投影區域圍刺:取中極、歸來(雙)、氣沖(雙),右手持針柄與體表呈15°左右向恥骨聯合方向快速刺入,進針深度1.0~1.2寸(同身寸),各穴位輕輕捻轉,得氣即可,隨后在雙側歸來穴及氣沖穴連接KWD-808I型電針治療儀(常州英迪電子醫療器械有限公司生產),選擇低頻連續波(2~5次/s),強度以患者耐受為度,留針30 min。每日1次,每周連續治療6次,6次為1個療程,共2個療程。

2.2 對照1組 選穴:中極、膀胱俞、腎俞、三陰交。操作方法:針刺前準備同治療組,各穴位針刺深度均依據每個穴位的解剖特點,得氣后留針30 min。每日1次,每周連續治療6次,6次為1個療程,共2個療程。

2.3 對照2組 選穴:在對照1組的基礎上聯合雙側足運感區。操作方法:針刺前準備及具體操作同治療組和對照1組,得氣后留針30 min。每日1次,每周連續治療6次,6次為1個療程,共2個療程。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 1)尿失禁程度評估[4],Ⅰ度:無小便失禁;Ⅱ度:用力或屏氣時小便失禁;Ⅲ度:行走或者活動時小便失禁;Ⅳ度:體位改變,如翻身、起身時小便失禁。2)尿失禁臨床癥狀評分,參照美國老年協會制定的尿失禁程度量表[5]。根據有無尿失禁、大便失禁、尿急、尿頻和夜尿次數等癥狀及程度分別評為 0、1、2、3、4 分。0 分為正常,最高為 12 分。3)日常生活活動能力量表(ADL)評定(采用Barthel指數)[6]:包括10項內容,根據是否需要幫助及其幫助程度分為0、5、10、15分4個功能等級,總分為100分。得分越高,獨立性越強,依賴性越小。

3.2 療效標準 參照美國Tomonori等制定的尼莫地平法[7],計算前后治療評分的差值與治療前評分的百分比。痊愈:尿頻、尿急、尿失禁的臨床癥狀消失,90%≤臨床癥狀減分率≤100%;顯效:偶爾出現尿失禁的表現,70%≤臨床癥狀減分率<90%;有效:出現尿失禁的頻率較之前稍有減少,50%≤臨床癥狀減分率<70%;無效:尿頻、尿失禁癥狀無明顯改善,臨床癥狀減分率<50%。

3.3 統計學方法 數據采用SPSS25.0軟件進行統計學處理,計量資料以均數±標準差(x±s)表示,若滿足正態性,組內前后比較采用配對樣本t檢驗,組間比較采用單因素方差分析,若不滿足正態性,采用非參數檢驗,計數資料采用構成比或率表示,組間比較采用卡方檢驗,等級資料組間比較采用秩和檢驗,以P<0.05表示差異具有統計學意義。

3.4 治療結果

3.4.1 各組患者治療前后尿失禁程度評估結果比較 治療前,3組患者尿失禁程度評估結果比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。治療后,3組患者尿失禁程度較治療前明顯減輕(P<0.05),組間治療后比較,治療組優于對照1組和對照2組(P<0.05),見表 2。

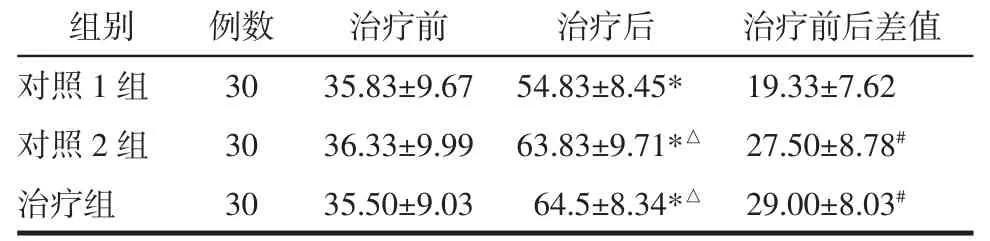

3.4.2 各組患者治療前后尿失禁臨床癥狀評分比較 治療前,3組患者尿失禁臨床癥狀評分比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。治療后,3組患者尿失禁臨床癥狀評分較治療前明顯減少(P<0.05),組間治療前后差值比較,治療組優于對照1組和對照2組(均P<0.05),對照1組與對照2組比較差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

表1 各組中風后尿失禁患者一般資料比較Tab.1 Comparison of the general data of the patients with urinary incontinenceafter stroke

表2 各組中風后尿失禁患者治療前后尿失禁程度比較Tab.2 Comparison of theurinary incontinencebeforeand after treatment in patientswith post-stroke urinary incontinence 例

表3 各組中風后尿失禁患者治療前后尿失禁臨床癥狀評分比較(x±s)Tab.3 Comparison of the clinical symptom scores of urinary incontinence before and after treatment in patients with post-strokeurinary incontinence(x±s) 分

3.4.3 各組患者治療前后ADL評分比較 治療前,3組患者ADL評分比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。治療后,3組患者ADL評分均高于治療前(P<0.05),且治療組和對照2組與對照1組比較,差異具有統計學意義(P<0.05),治療前后差值組間比較,治療組和對照2組較對照1組改善更為明顯(均 P<0.05),比見表 4。

表4 各組中風后尿失禁患者治療前后ADL評分比較(x±s)Tab.4 Comparison of the ADL scoresbefore and after treatment in patients with post-strokeurinary incontinence(x±s) 分

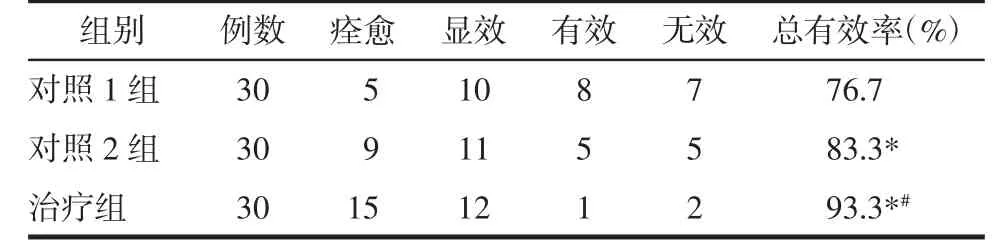

3.4.4 各組患者臨床療效比較 治療后,治療組與對照1組、對照2組的總有效率比較差異具有統計學意義(P<0.05),對照1組與對照2組比較具有統計學意義(P<0.05),提示治療組的臨床療效優于對照1組和對照2組,且對照2組臨床療效優于對照1 組,見表 5。

表5 各組中風后尿失禁患者臨床療效比較Tab.5 Comparison of the clinical effectsof the patients with urinary incontinence after stroke 例

4 討論

中風后尿失禁[8-9]屬中醫學中“癃閉”“遺溺”“小便不禁”等范疇,是以尿頻、小便不能自控或小便量少,排尿困難甚則小便閉塞不通為主要表現,嚴重影響了患者的生存質量及心理健康,進而影響了患者肢體功能的康復。現代醫學常采取導尿管留置術,但大大增加了患者尿路感染的概率。研究表明[10]針對尿失禁尚無特效藥物,最常用的藥物有膀胱松弛劑,包括抗膽堿能藥物,如普魯本辛;鈣通道阻滯劑,如維拉帕米;膽堿酯酶抑制劑,如石杉堿甲。中醫治療一般采用針、藥、灸聯合治療,但操作繁瑣,病程長,療效欠佳。近年來,筆者以中醫理論為原則,結合西醫解剖生理,提出針刺足運感區結合局部電針圍刺治療本病,臨床療效顯著。

腦卒中患者常因陽氣疏泄太過致腎陽受損,膀胱失于腎陽溫煦,氣化功能失司,制約無權而致小便不利,從臟腑辨證,多與腎、膀胱相關,涉及心、肝、脾、肺、三焦等臟腑。膀胱為六腑之一,具有貯尿和排尿功能,《素問·靈蘭秘典論》稱其“州都之官,津液藏焉,氣化則能出矣”;《素問·宣明五氣篇》中云“膀胱不利為癃,不約為溺”。基于“經脈所過,主治所及”理論,選取膀胱體表投影區穴位中極穴、歸來穴(雙)、氣沖穴(雙),針刺可提高交感神經興奮性,使膀胱壁松弛,內括約肌收縮,阻止小便排出。5個穴位均朝向恥骨聯合平刺,更高效地激發循行經膀胱的任脈、腎經、脾經、胃經4條經絡的經氣,共奏補腎氣、通經絡、固攝小便之功。另外,中極穴屬任脈,《素問·骨空論》“任脈為病,男子內結七疝,女子帶下瘕聚”,故該穴為治療泌尿系疾病的主穴;中極穴[11-12]又為膀胱經募穴,又是足少陰腎經、足太陰脾經、足厥陰肝經與任脈的交會穴,主治少腹、臍腹及前陰等疾患。研究表明[11],中極穴靠近髂腹下神經,其分支支配膀胱和直腸的神經,針刺中極可使緊張性膀胱內壓降低,使弛緩性膀胱內壓升高,具有雙向調節的作用。本研究在膀胱體表相應投影區域圍刺,圍刺法[13-14]在《靈樞·官刺》中相關記載“豹紋刺者,左右前后針之,中脈為故”“揚刺者,正內一,傍內四,而浮之,以治寒氣之博大者也”,大量臨床經驗表明圍刺法有激發經氣,疏通氣血之功效。

從神經解剖學看[15],支配膀胱的神經分為5級,即大腦旁中央小葉、丘腦下部排尿中樞、腦干中樞、脊髓中樞和周圍神經。而足運感區(前后正中線中點旁開左右各0.5~1.0 cm,向后引平行于正中線的3 cm長的直線)剛好位于旁中央小葉的頭皮投射區域,針刺后通過快速捻針,激活下部排尿中樞,同時也將神經沖動傳向大腦上排尿中樞,引起效應器膀胱和尿道的功能改變[16-17],加強中樞排尿神經對周圍排尿神經的調節作用,改善排尿相關肌肉的機能作用,通過改善大腦中樞功能從而間接恢復排尿功能[18],亦可使腦卒中患者的旁中央小葉缺血部位的神經細胞重新獲得一定血液供應,恢復旁中央小葉的部分功能[19]。另外,足運感區在頭頂位置與通天穴靠近,其內秉督脈之經氣,外承膀胱之經氣,針刺其可振奮督脈和足太陽膀胱經。《素問·骨空論》云:“督脈生疾……癃痔遺溺嗌干。”督脈主一身之陽氣,督脈通,足太陽膀胱經氣得以振奮,則膀胱開合有度,小便通利。另外,軀體運動中樞位于大腦皮質中央前回和旁中央小葉前部,故針刺足運感區使針刺信號直接作用于運動中樞下肢代表區,亦對下肢癱瘓、疼痛、麻木等癥狀有明顯改善。

本研究結果表明,3組治療方法均有效,但治療組針刺足運感區結合局部電針圍刺法總體效果優于其他兩組,并且針刺足運感區有利于尿失禁及下肢功能的恢復。綜上所述,針刺足運感區結合局部電針圍刺治療中風后尿失禁的療效肯定,豐富了針灸治療本病的方法,值得臨床推廣應用。