關于中國畫“當代性”的思考

在當代社會的背景下,一切藝術形式勢必都要面臨“當代性”的話題,其中也包括我國的傳統藝術中國畫。郎紹君先生曾對中國畫的“現代性”做出分析,他將現代中國畫分為“傳統型”“泛傳統型”和“非傳統型”三類。其中“泛傳統型”正是當下中國畫創作的“當代性”所在。那么對于“非傳統型”,他認為屬于中國畫的極端變異的形態了,比如抽象水墨、實驗水墨等。實驗水墨也有“當代藝術”的特質,它是以傳統水墨畫的媒材,用西方當代藝術的思維方式來進行的水墨畫創作。在藝術語言上無定法,基本上放棄了中國畫的筆墨這一核心價值。它所承載的不同于過去,它的“當代性”已不是時間的當代,而是特指一種藝術觀念,或是形式的抽象化,是一種哲學化的關于社會現實的認識與表達。而“泛傳統型”除了形式、觀念的表達,其實仍舊最注重繪畫的內容,更是保留了中國畫的筆墨精髓。這正是當今中國畫“當代性”的核心所在。以藝術的生命力或是深度來講,還是“泛傳統型”所具備的“當代性”更能代表時下中國畫的創作狀態。因此,筆者認為當代中國畫家也應該從題材、形式和藝術觀念等方面進行創新。其實,如今中國畫創作的“當代性”的特點已經呈現出這三個特征:

一、新的內容題材

古代中國畫的題材主要是人物、山水、花鳥等,多用來表達文人士大夫的閑情逸致,題材相對比較單一。當代中國畫要實現創新,首先必須要在題材的選擇上有所突破。如今,人們的生活環境和生活方式發生了翻天覆地的變化,包括人們的著裝、出行、居住等,與古代相比都有著明顯的不同。況且,在多元化文化背景之下,當代的中國畫創作呈現出了多元并存、百花齊放的發展趨勢。在這種趨勢下,對于題材內容和藝術語言的創新已經成為中國畫“當代性”發展的客觀要求,而且在近些年的創作中強烈刺激著這一代青年畫家們不斷地創新,尤其在人物畫的創作中成績更為顯著。當代中國畫與傳統中國畫相比,雖然在材質媒介的應用上具有一致性,但在內容的選擇上多了很多當代人的主觀改變,題材更為寬泛,而內容題材的創新最重要的還是通過對特定內容的選擇性描繪以表達藝術家的情感與觀念。時代要求作為一名畫家必然要通過作品反映嶄新的現實社會,而新的題材就要求有新的筆墨語言。清初石濤曾提出過“筆墨當隨時代”的創作方法,畫家在新時代應該大膽尋找、表現新的題材和內容,表達當代人的情感,使作品富有時代氣息。生活是藝術創作的源泉,所以,當代中國畫家一定要以當下的生活作為創作源泉,將生活中的各種物象與筆墨語言交織在一起,同時也要反映自己的精神家園和藝術思考。這樣就可以賦予作品一定的“當代性”。

二、新的圖式語言

隨著新時代審美價值的改變,當代中國畫與古代中國畫在圖式語言上也發生了明顯的變化。究其原因,還是跟當代的文化環境緊密相關。當代中國畫必須面對當今時代特有的新現象,如電子圖像、廣告影像、數字圖像、互聯網等這個時代的一些新形式。加之西方現代繪畫形式的影響,使得今天的中國畫家更加關注并追求圖式的個性化創新。極力擺脫傳統中國畫“程式化”圖式的影響,并且在保留傳統中國畫筆墨的基礎上廣泛汲取了西方藝術的精髓,創作出新時代的優秀作品。這正是郎紹君先生所提出“泛傳統型”中國畫的典型特征。造型是一切繪畫藝術的基礎,圖式又是造型中的基礎,造型的審美性直接影響到繪畫的視覺體驗。在西方當代藝術的影響下,中國文人畫家也對造型做出了新的嘗試,富有當代意義,如李津、劉慶和等人以夸張的造型畫出了當代人對社會現實的一系列思考,達到了造型為時代而服務的效果。所以,新時代的中國畫家對中國畫圖式發展的可能性做了長期的探索,并極大地增強了中國畫的表現張力。當代畫家在從事中國畫的創作時,盡量不要重復明清和19世紀舊文人的“程式化”造型,但不能排斥使用傳統的筆墨技法。對于圖式與筆墨的融合一直是當代中國畫的創新的難題之一,這應該是我們青年畫家時刻要注意到的問題。

三、新的創作理念

進入新時代以來,西方現代美術思潮也隨之涌入,這股潮流刺激和改變了幾代畫家思考和創作的方式。當代畫家們在不斷地創作中探尋著中國畫的發展之路。適當地借鑒西方繪畫的創作觀念,以傳達我們的民族文化特色,表現當代人們的時代精神,也是當代中國畫創新突破新途徑之一。傳統中國畫是通過筆墨來體現畫家的人格,因此筆墨一直是中國畫創作的根本問題。而當代中國畫在關心筆墨問題的基礎上,還要關心這種藝術語言從樣式到內容如何切入當代社會和當代文化的問題。當代中國畫要用傳統的水墨材料來進行當代意識轉換的創作性藝術實驗,它的“當代性”雖然沒有西方當代藝術來的更加強烈,但是從文化層面來看,當代中國畫所做的探索,也為我們傳統文化如何轉換為當代文化提供了可借鑒的經驗。再有,當代藝術在中國繁榮后的遇冷也說明一個問題,一味地模仿西方藝術并不是最好的方向。在中國傳統文化和語境中去探索創新才是中國畫家應該堅持的道路。所以,當代中國畫承載了傳統與當代時代性融匯的使命。

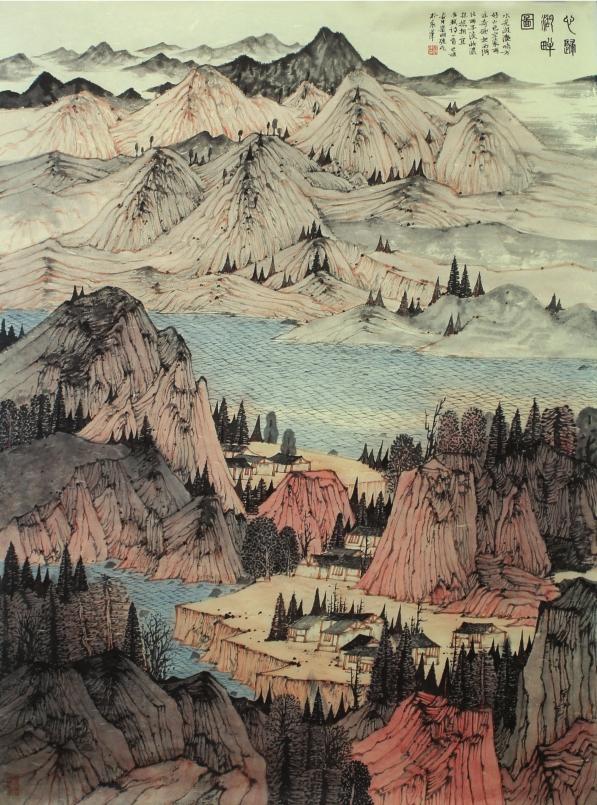

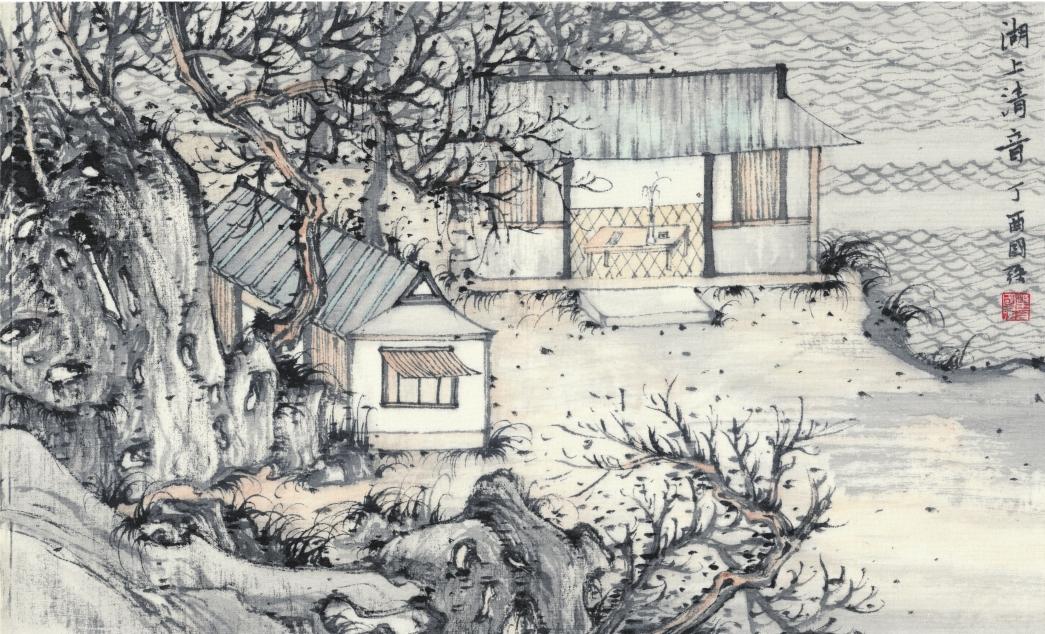

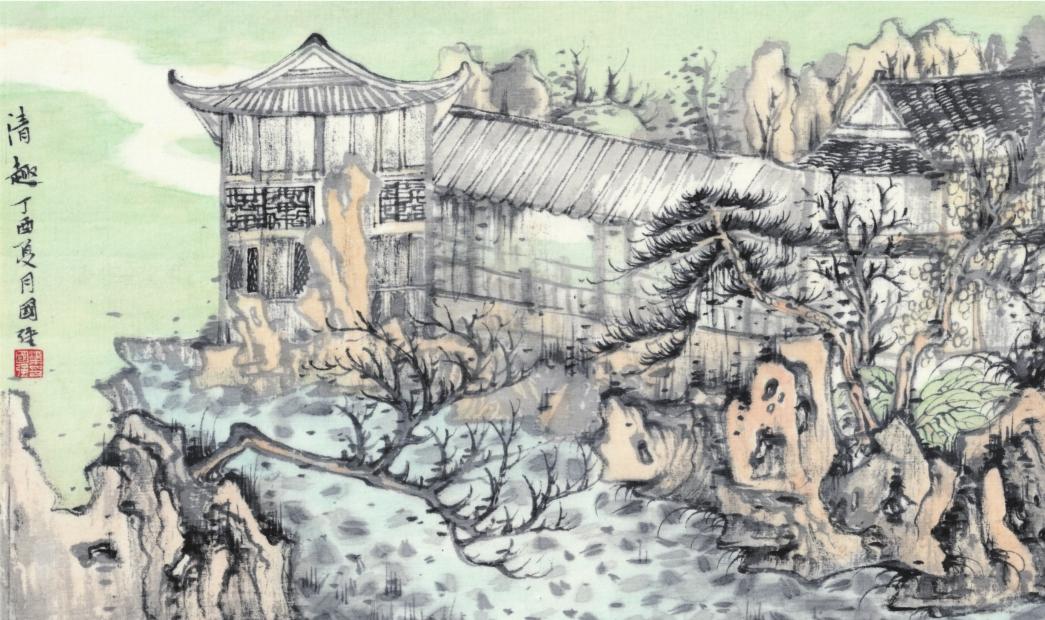

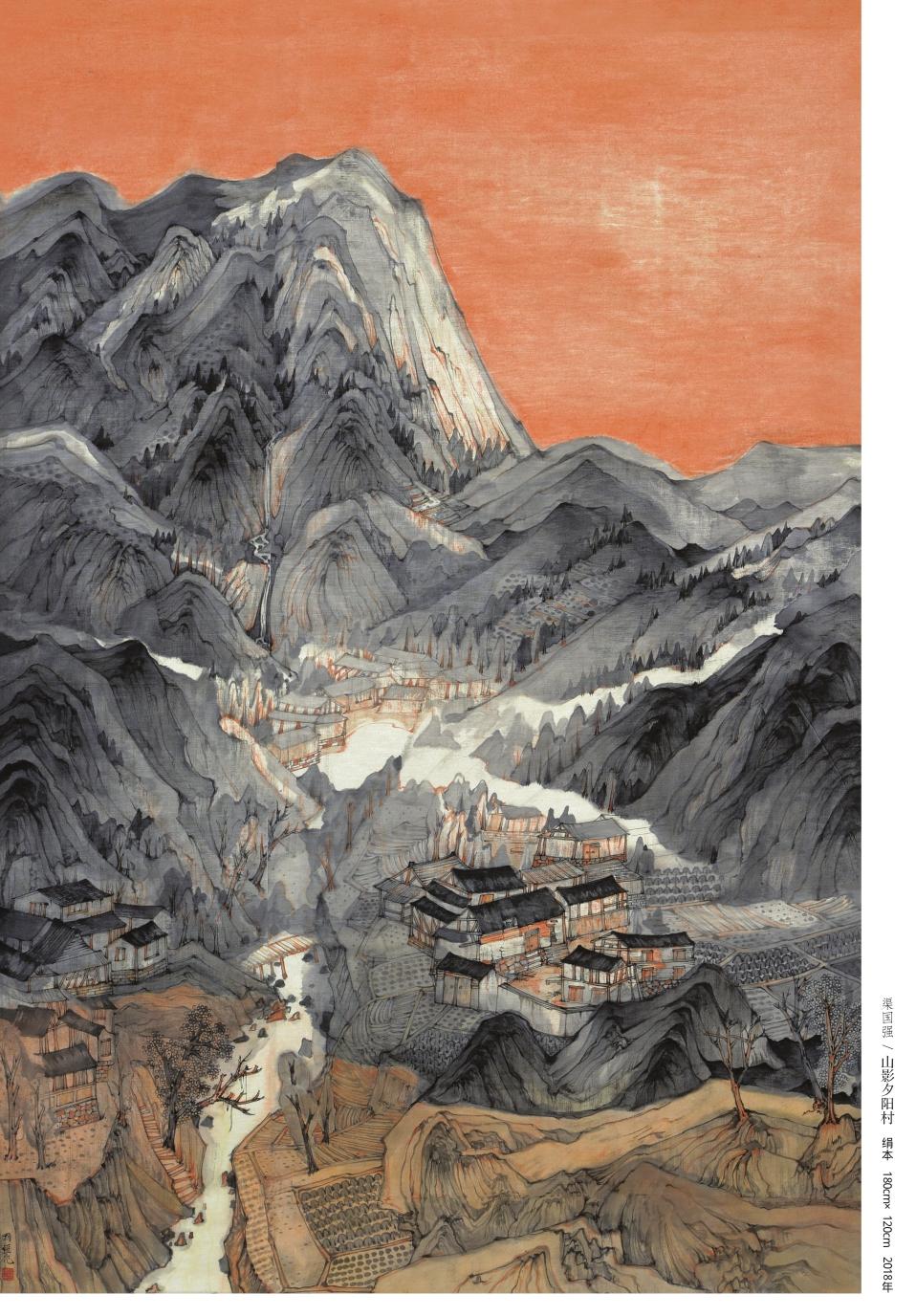

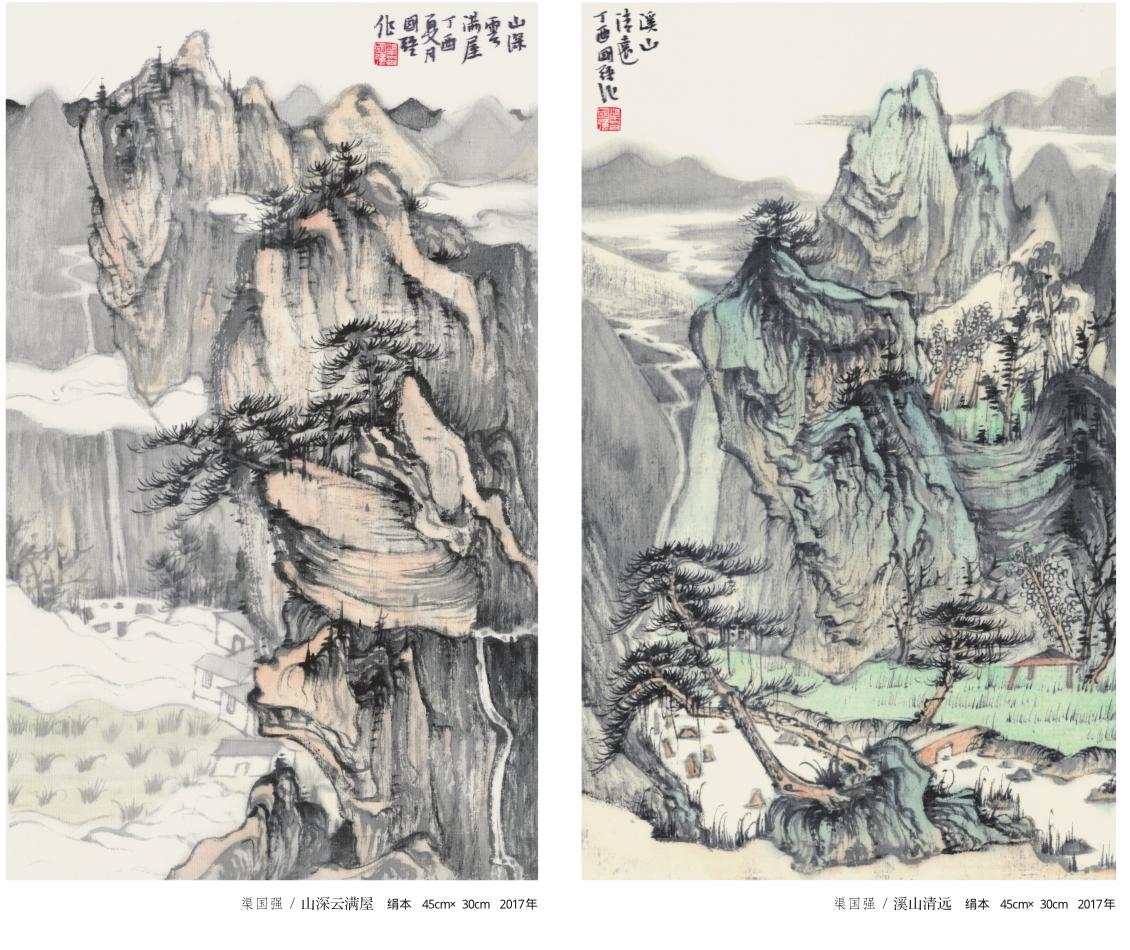

渠國強

1985年生于山西大同。2008年畢業于中國美術學院,獲學士學位。2017年畢業于中國藝術研究院,獲碩士學位,導師為許俊教授。2017年就讀于中國藝術研究院,攻讀美術學博士學位,導師為盧禹舜教授。