所有我經(jīng)過的事物……

天氣冷了起來,有些關于冬天的記憶自然就召喚回來了,比如說去年前年的冬天,比如說我小時候的冬天。

從前我住的地方,附近有一座蛇山,蛇山在武昌小東門。蛇山下有好幾段錯落著的老鐵路,有的已停用了,有一段和武漢長江大橋連著的現(xiàn)在還每天在用。如果經(jīng)過的是鐵道客車,在街頭就會看見火車車窗里那些一張張往外望的臉,一晃而過。

我雖然在這里待了十五六年了,卻從來沒有想著去走一下那段鐵路,于是我昨天去鐵軌上走了一走,它已經(jīng)是廢棄的了,生銹的鐵軌像金黃的蛇一樣,從不曾停止改變的鬧市直插到清靜無比的蛇山里去,這段鐵軌就和待拆的無人居住的城中村一樣,古老、熟悉而無人問津。時至今日,小東門依舊在不斷地反復開發(fā)和建設,有些舊時景觀竟然還沒有被完全蕩去,就像前年冬天我去大同古城所見一般。這么多年火車呼嘯而過,對應著山下馬路的熱鬧,蛇山一直是冷清的,在冬天更加體會到的這種蕭瑟,我走上了冬天冷冷清清的蛇山。

這像是一座老人山。山上禁火,也沒有一個景點,少有平地,沒法放風箏,從喧鬧的街費力爬上來,這里不過只是有一條小路和各類生長姿勢都很冷清的樹。在這里小孩子和年輕人是待不住的。踏行在蛇山,有一種面對生命和歷史的空洞洞的感覺。“人生不相見,動如參與商。今夕復何夕,共此燈燭光。”

我的生活里再也沒有什么隱秘之地了,沒有一個裝盛著自己舊時光而很久沒被開啟的盒子。我所有的一切我都很熟悉,包括過去呆過的地方,如果有缺乏記憶的場景,那就是因為這個地方已經(jīng)被摧毀得面目全非了,只能由它在腦海里漸漸變樣,漸漸被消磨殆盡。

這使得我難得再真正去回望一次自己。

也許我所有經(jīng)過的生活就是這么的貧乏,就像我是一個呆在一覽無余的山洞里過日子的人一樣。

所有的零零散散終究是散開了,而身體老去。有時候很想遇到一些許久未見的物品或者人(也許十年以上),想讓他(它)帶領我那一瞬間的驚奇和陌生,去打開關于真實從前的一扇門,看見從前的自己。但是要真正地回到一種情境當中,現(xiàn)實仍然是力量強大,如同每天日出日落,輪回不息。那些來自一瞬間,一點點的陌生感是我所需要的,它們帶著從前的灰都落在了今天。所有的事物都是我經(jīng)過的,一切我都很熟悉。

再上蛇山,已是數(shù)年后的昨天,總共我上去不過三次。第一次應該也離現(xiàn)在有十幾年了。那個時候小山坡頂上只有一條長而窄的土路,說它是山卻是連丘陵都不如,確實是只有一條小而狹長的土坡而已,上面還有一個炮臺,和一個廢廟。我這一次上去,一切看起來都修整得很好,土路也變成了瀝青路。一切都很規(guī)范、整潔。因為它連著首義園和黃鶴樓,這里已變成了一座免費的市民公園了。和從前相比,山上的樹木沒有多大變化,仍是身處鬧市一副老成的樣子。這是冬天最冷的時候,游人稀少,孤零零的一條羊腸小道在蛇山的背脊上,讓人分明看出了歷史感來,只是它的蕭瑟伴著不遠處靜默龐大日夜奔流的長江,讓蛇山更像一座故園。

雖然離得近,我每日長途奔徙,卻少有心情停下來,去看一看這身邊的故園。蛇山于我所居住的地方而言,不過是抬一抬腿腳就可以走到的。蛇山下有很多我熟悉的街巷,也是多年沒有細細走過。先是 2006年底買了汽車,之后便很少步行;再就是2010年后美院搬遷,老校區(qū)附近就更去得少了。但曾經(jīng)我工作的地方,我租的畫室,我買的第一個房子,都是在這兒。“十年一覺揚州夢”,這分明近20年了,卻還是“夢里不知身是客”。

我慢慢走著,上了蛇山,又從蛇山那頭下來。經(jīng)過游人如織的黃鶴樓,通過那個古老的涵洞,走進了胭脂坪,這兒有從前經(jīng)常打球的地方,過去冬天空曠安寧的球場現(xiàn)在已經(jīng)變成一個停車場。從熟悉的幾路小巷子走回老美院,糧道街變化倒是不大,我仿佛又走到曾經(jīng)的日子當中去了,一路上很想念從前我的肉身,只有這個才是最重要的。其他的什么職業(yè)前程,都只是隨時間自然而然來到我面前的一個結果而已。但是分明太多的人和事,都再也回不去了,那是一種在熟悉的邊緣的遺忘。我仍然想能通過對某種事物的發(fā)現(xiàn),去重新打開那扇門,然后可以緩步走進那些已經(jīng)遠去的久遠時光的房間。

那些是我僅有的時光,也許發(fā)現(xiàn)的是幾張老照片,也許是一些舊時的文字、器物、生活用品,或者是一條街道、一座小山、一些枯樹。把它們從遺忘和走了樣的從前印象的邊緣又拉了回來,然后看看現(xiàn)在同樣走了樣的自己。我知道蛇山不遠處的長江不能倒流,我知道在江邊所遇到的每一滴流動的水都是新鮮的,同時江水亙古未變。

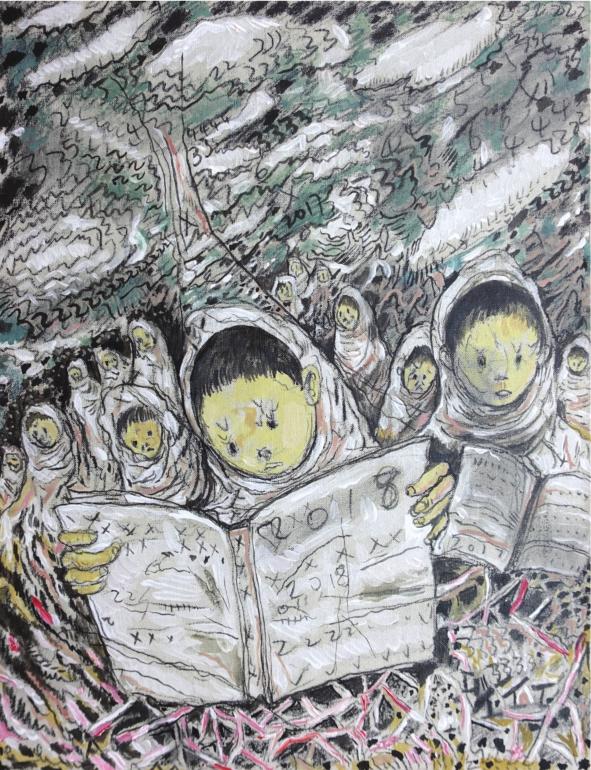

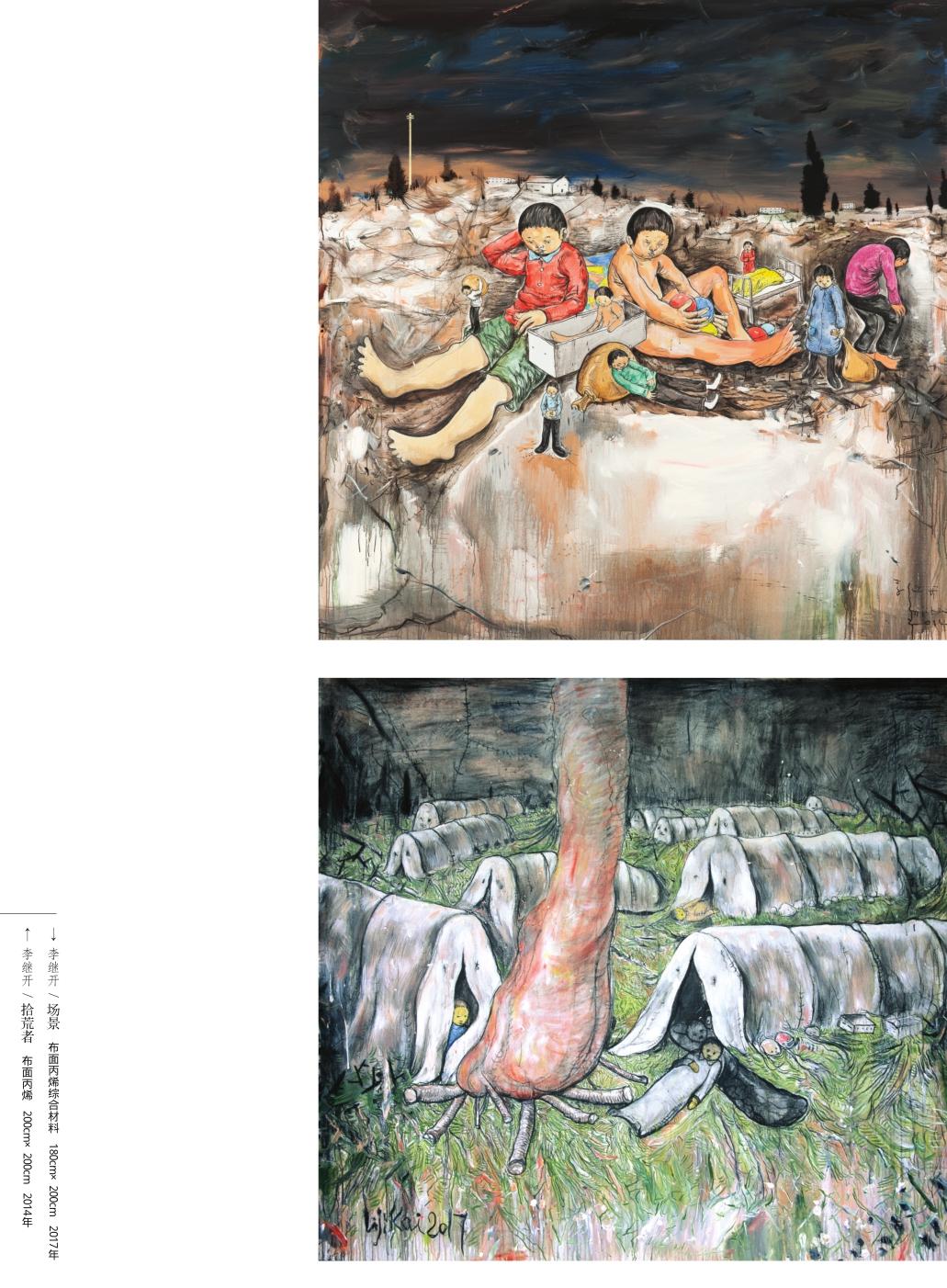

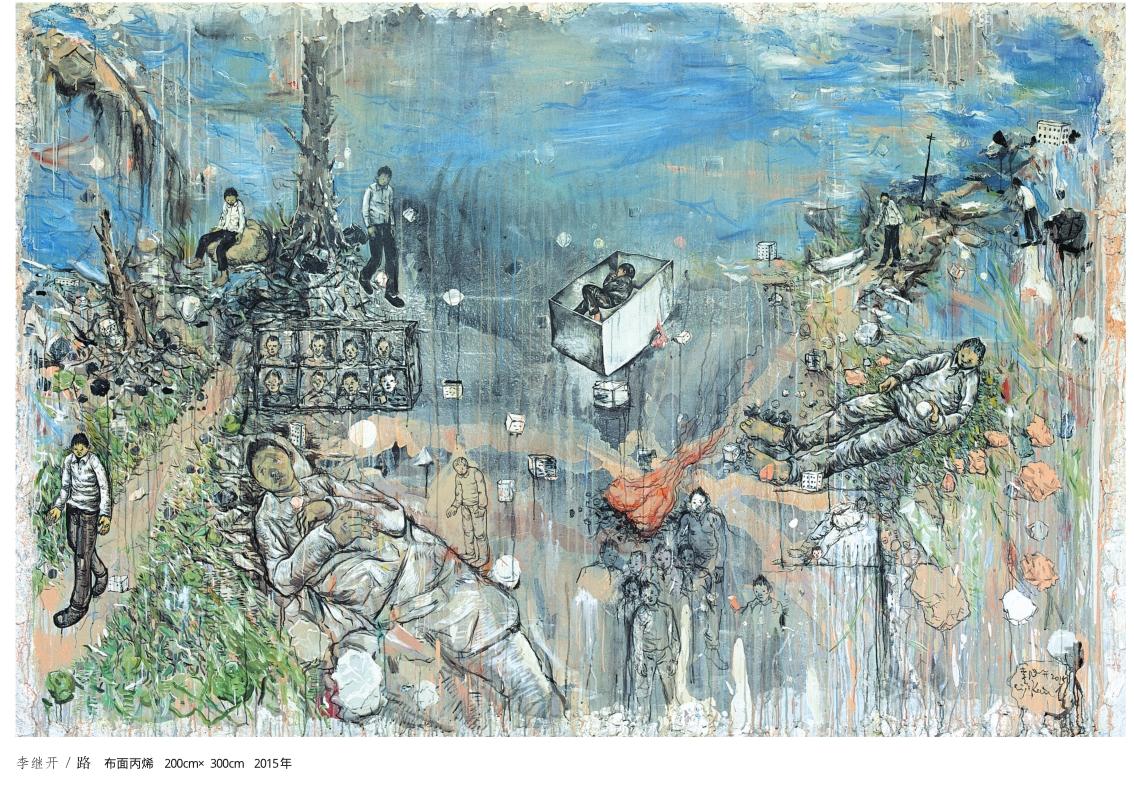

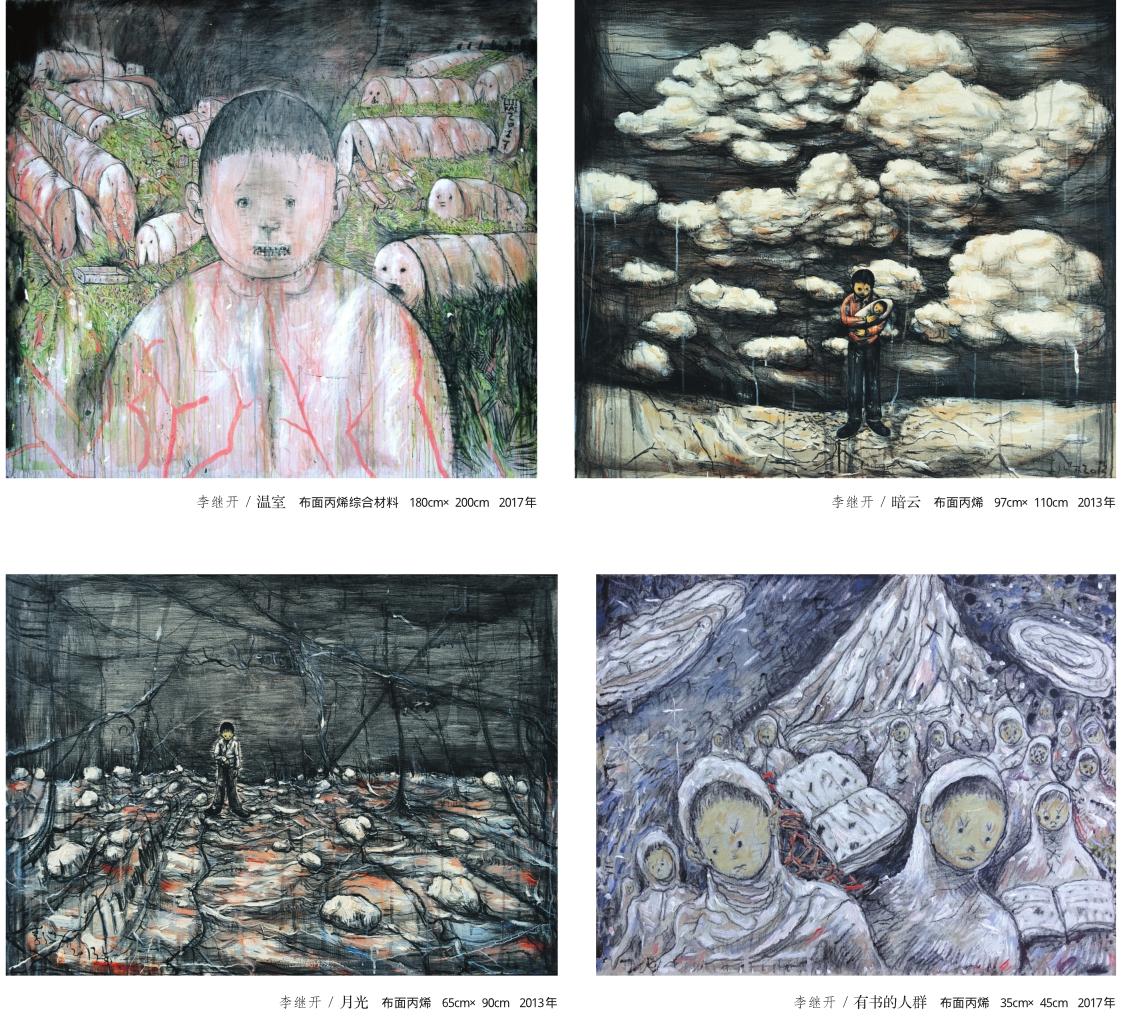

李繼開

1975年生于四川成都。

2004年畢業(yè)于四川美術學院油畫系,獲碩士學位。

現(xiàn)于中國藝術研究院博士在讀。

作品被何香凝美術館、南視覺美術館、四方美術館、青和美術館、美術文獻藝術中心、今日美術館、圣之藝術中心、尚東藝術中心、新加坡MOCA、英國紅樓基金會、武漢美術館、湖北美術館、龍美術館、合美術館等單位收藏。