基于知信行理論模式的姑息護理關懷管理對晚期結直腸癌化療患者的影響

戴敏智 夏麗敏 左志貴 吳祥斌 葉瓊瑤

溫州醫科大學附屬第一醫院結直腸肛門外科,浙江溫州 325000

近年來,隨著人們生活方式改變及遺傳因素的影響,結直腸癌發病率呈顯著增高趨勢,且發病年齡逐漸趨于老齡化[1]。化療作為臨床治療中晚期結直腸癌的主要輔助手段,能減輕相應癥狀,延長患者總生存期,但易并發惡心嘔吐、脫發等不良反應,導致機體疼痛、精神負擔和身體不適感進一步加重[2]。同時,患者因擔憂病情、化療特殊性,于化療期間常伴有焦慮、渾身疼痛、沮喪、抑郁及失眠等負性情緒和心理負擔,生存質量較低[3]。基于知信行理論模式(Knowledge-attitude-practice,KAP)的姑息護理關懷作為新型護理模式,能根據患者健康行為,對其疼痛及軀體癥狀進行評估,并開展心理和行為等對癥護理,目的在于改善患者生存質量[4]。基于此,本研究對KAP 的姑息護理關懷在改善結直腸癌患者化療期間疼痛程度、負性情緒進行分析。報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

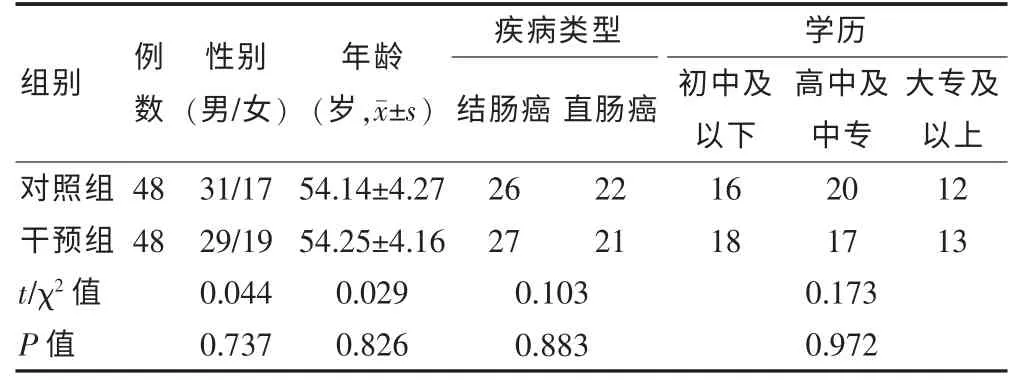

選擇2017 年3 月~2019 年3 月于溫州醫科大學附屬第一醫院接受化療的晚期結直腸癌患者96 例作為觀察對象,根據隨機數字表法分為對照組和干預組,每組各48 例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組一般資料比較(例)

1.2 方法

1.2.1 對照組 對照組患者于化療期間接受常規護理,維持病房潔凈和安靜,重視患者個人衛生管理,給予患者飲食指導、健康教育、疼痛評估/護理、不良反應防治等相關基礎護理。

1.2.2 干預組 干預組在對照組常規護理情況下開展KAP 的姑息護理關懷管理,具體如下:①組建KAP 姑息護理關懷小組:組內成員包括1 名護士長、10 名護理人員,由護士長組織護理工作會議,對KAP 呼吸護理關懷的流程進行明確,如獲取知識、產生信念和形成行為,并明確自身護理職責,制訂KAP 姑息護理關懷計劃并實施。②獲取知識:于化療第1~5 天,由責任護理人員為患者提供一對一健康教育,說明結直腸癌相關知識和晚期癥狀、化療等相關內容,使患者正確認識、對待疾病和治療;并由結直腸癌治療專家,在問題導向法基礎上組織患者進行交流,由專家提出相應問題,患者回答,討論交流相關問題。③產生信念:于化療第6~15 天,由護理人員組建“互信朋友圈”,改善護患關系;于訪視期間,積極和患者交流,針對患者生活及病情開展針對性溝通,提高患者對護理人員的信任度;通過病房懸掛掛飾裝飾、放置綠色植物等情況,創造舒適的病房環境。

1.3 觀察指標

觀察兩組患者化療期間疼痛程度、負性情緒、營養水平和生存質量。①疼痛程度:通過視覺模擬評分量表(VAS)、數字分級法評估量表(NRS)評估患者護理前、護理30 d 后疼痛程度,VAS、NRS 量表總分均為0~10 分,其中0 分提示無痛感,10 分提示伴無法忍受的強烈疼痛,即評分越高提示機體疼痛越嚴重[5]。②負性情緒:通過焦慮自評量表(SAS)、抑郁自評量表(SDS)量化評估患者護理前、護理30 d 后負性情緒,SAS、SDS 量表均包括20 項內容,總分均為100 分,評分越高提示患者負性情緒越嚴重[6]。③營養水平:于護理前、護理30 d 后早晨、患者空腹情況下抽取4 mL 上肢靜脈血,開展3000 r/min 高速離心處理15 min,離心半徑8 cm,提取血清,放于-20℃冷凍環境下凍存,待測。經白蛋白檢測法測定血清總蛋白(STP)和白蛋白(ALB)、轉鐵蛋白(TF)含量。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0 對所得數據進行統計學分析,計量資料采用均數±標準差()表示,組間比較采用t 檢驗,計數資料采用百分率表示,組間比較采用χ2檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者護理前、護理30 d 后疼痛程度比較

護理30 d 后,兩組患者的疼痛VAS 評分、NRS 評分均降低,且干預組低于對照組(P <0.05)。見表2。

表2 兩組患者護理前、護理30 d 后疼痛程度比較(分,)

表2 兩組患者護理前、護理30 d 后疼痛程度比較(分,)

注:VAS:視覺模擬評分量表;NRS:數字分級法評估量表

2.2 兩組患者護理前、護理30 d 后負性情緒比較

護理30 d 后,兩組患者的SAS、SDS 評分顯著降低,且干預組低于對照組(P <0.05)。見表3。

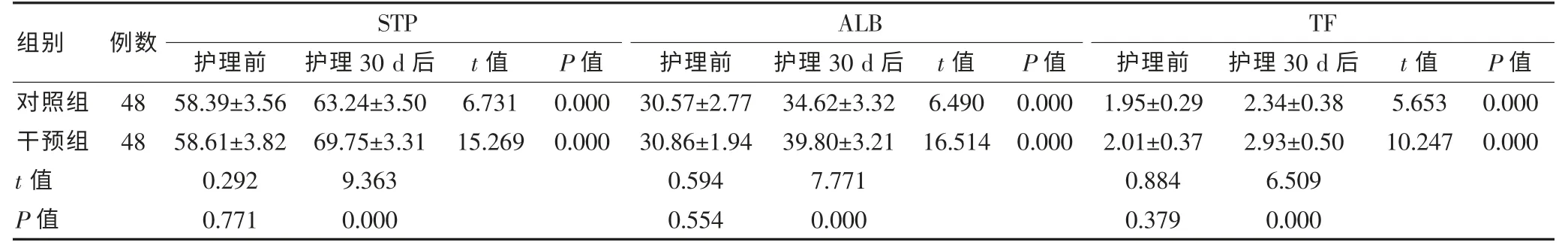

2.3 兩組患者護理前、護理30 d 后營養水平比較

護理30 d 后,兩組患者的營養指標(STP、ALB、TF)水平均上升,且干預組高于對照組(P <0.05)。見表4。

3 討論

結直腸癌作為高發性惡性腫瘤,具有高患病率和病死率,眾多患者于確診時已進展為中晚期,延誤了最佳治療時機[7-8]。化療作為臨床治療中晚期結直腸癌的重要方法,可減輕機體痛苦,緩解相應癥狀,改善患者體質,提升患者生存質量,延長患者生存期。但于化療期間,患者因擔憂病情,加之化療毒副作用的影響,患者易出現焦慮、害怕、緊張和抑郁等負性情緒,影響患者治療依從性及配合度,降低治療效果[9-11]。

表3 兩組患者護理前、護理30 d 后負性情緒比較(分,)

表3 兩組患者護理前、護理30 d 后負性情緒比較(分,)

注:SAS:焦慮自評量表;SDS:抑郁自評量表

表4 兩組患者護理前、護理30 d 后營養水平比較(g/L,)

表4 兩組患者護理前、護理30 d 后營養水平比較(g/L,)

注:STP:總蛋白;ALB:白蛋白;TF:轉鐵蛋白

化療作為臨床治療結直腸癌等惡性腫瘤的常用手段,存在廣泛的治療范圍,能對腫瘤細胞進行有效殺傷,適用于無法實施手術治療及局部晚期腫瘤患者,臨床療效顯著[12-13]。但由于化療藥物的特殊性,如GP化療方案應用的吉西他濱、順鉑等化療藥物,可對人體正常細胞產生不良影響,促使患者出現脫發、骨髓抑制、胃腸道反應及神經毒性等相關毒副作用,影響臨床療效及患者預后,臨床應用存在一定限制性[14-15]。因此,為確保化療效果,減少化療藥物誘發的毒副作用,積極尋找安全、有效的改善措施至關重要。研究顯示,在患者接受化療過程中輔以中藥治療能大大減輕化療藥物產生的毒性,增強藥物療效[16-17];相關研究顯示,結直腸癌患者接受化療期間,化療藥物易對機體分解代謝及合成代謝造成干擾,誘發營養不良,降低患者整體生存質量。而癌痛作為結直腸癌患者化療期間典型癥狀,可對患者日常睡眠質量、生存質量造成干擾,故于化療期間需重視評估患者疼痛程度,并給予有效干預,以改善患者生存質量[18-20]。

基于KAP 模式開展姑息護理關懷,能由獲取知識、產生信念和形成行為等相關護理措施,對患者正確對待結直腸癌、化療進行逐步引導,經一系列措施使患者生存信念增強,并促使患者以正確、積極態度面對生活,提高患者治療及生活信心,改善患者生存質量,控制疾病惡化[21]。本研究結果顯示,相較于護理前,護理30 d 后兩組患者的疼痛程度、負性情緒均改善,干預組的改善效果優于對照組;提示基于KAP 的姑息護理關懷能進一步減輕結直腸癌患者化療疼痛,調節患者焦慮、抑郁等負性情緒,疏解患者孤獨感和恐懼感,提高患者治療配合度及依從性。本研究提示,相較于護理前,護理30 d 后兩組患者的營養水平、生存質量均提高,且干預組高于對照組,提示基于KAP 的姑息護理關懷,能通過給予患者高效的飲食干預、心理干預、生活干預及健康宣教等相關護理,改善機體營養水平,提高患者的生存質量。分析原因是于被動運動、相應癥狀管理措施的干預下,能有效改善患者的生存質量,加之健康教育和小組交流活動,能使患者社會功能增強;而組建互信朋友圈,為患者提供舒適的、潔凈的病房環境,鼓勵患者家屬積極參與護理,給予患者心理及精神、情感支持,能使患者身心處于愉悅狀態,對患者負性情緒及心理狀態進行改善,促使患者積極而正確的面對疾病和治療[22-24]。

綜上所述,基于KAP 的姑息護理關懷能進一步緩解結直腸癌患者的機體疼痛程度,調節患者焦慮和抑郁情緒,改善機體營養水平,提高患者生存質量,推廣價值高。