腫瘤化療患者PICC相關性上肢靜脈血栓形成的危險因素考察

黃增光

廣西中醫藥大學第一附屬醫院腫瘤科,廣西南寧 530023

惡性腫瘤近年來發病率不斷上升,易對患者生命健康造成威脅,而對于該類患者一般實施化療治療,為了避免在化療過程中反復穿刺給患者造成的痛苦,需要留置靜脈導管,經外周靜脈置入中心靜脈導管(PICC)在臨床廣泛應用,其具有可長期留置、操作簡單等優勢,在化療中廣泛應用。PICC為長期靜脈留置管道,其與臨床傳統外周靜脈穿刺方式相比,其置管時間能顯著延長,能有效預防由于反復穿刺對患者引起的痛苦,但是由于PICC導管是侵入性操作,長期留置在患者體內,易導致并發癥的發生,以靜脈血栓較為常見,對患者造成影響[1],而通過分析其影響因素,能顯著預防上肢靜脈血栓形成情況的發生,因此,本研究對腫瘤化療患者PICC相關性上肢靜脈血栓形成的危險因素進行分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2015年2月10日?2016年5月10日我院收治的200例腫瘤化療患者作為研究對象,按照是否發生上肢靜脈血栓,將其分為觀察組(有上肢靜脈血栓)與對照組(無上肢靜脈血栓)。本研究經過醫院醫學倫理委員會審核批準。

納入標準:①所有患者和家屬均知情同意研究。②臨床各項資料完善,符合研究需求。排除標準:①患者伴有嚴重臟器疾病以及精神疾病。②患者存在其他嚴重疾病,比如惡性腫瘤疾病、造血系統異常以及血液系統疾病等。③患者配合度較差,導致研究無法順利完成。

觀察組100例,男50例,女50例;年齡40?81歲,平均(59.01±1.21)歲。對照組100例,男51例,女49例,年齡41?80歲,平均(59.15±1.15)歲。兩組患者的性別、年齡等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

對每位患者的基本資料進行分析,并對患者實施針對性措施。分析每位患者的病情,按照PICC標準以及化療藥物操作流程進行,記錄每位患者置管資料以及置管情況;收集每位患者的腫瘤類型、體重、文化程度、年齡、性別、用藥情況、穿刺部位、穿刺肢體、穿刺方法等[2]。

1.3 觀察指標

比較兩組患者各因素之間的差異。對上肢靜脈血栓患者的影響因素進行多因素回歸分析。

1.4 統計學處理

采用SPSS 25.0統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t檢驗;計數資料采用率表示,組間比較采用χ2檢驗;多因素采用Logistic 多元回歸分析,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 腫瘤化療患者PICC相關性上肢靜脈血栓形成的單因素分析

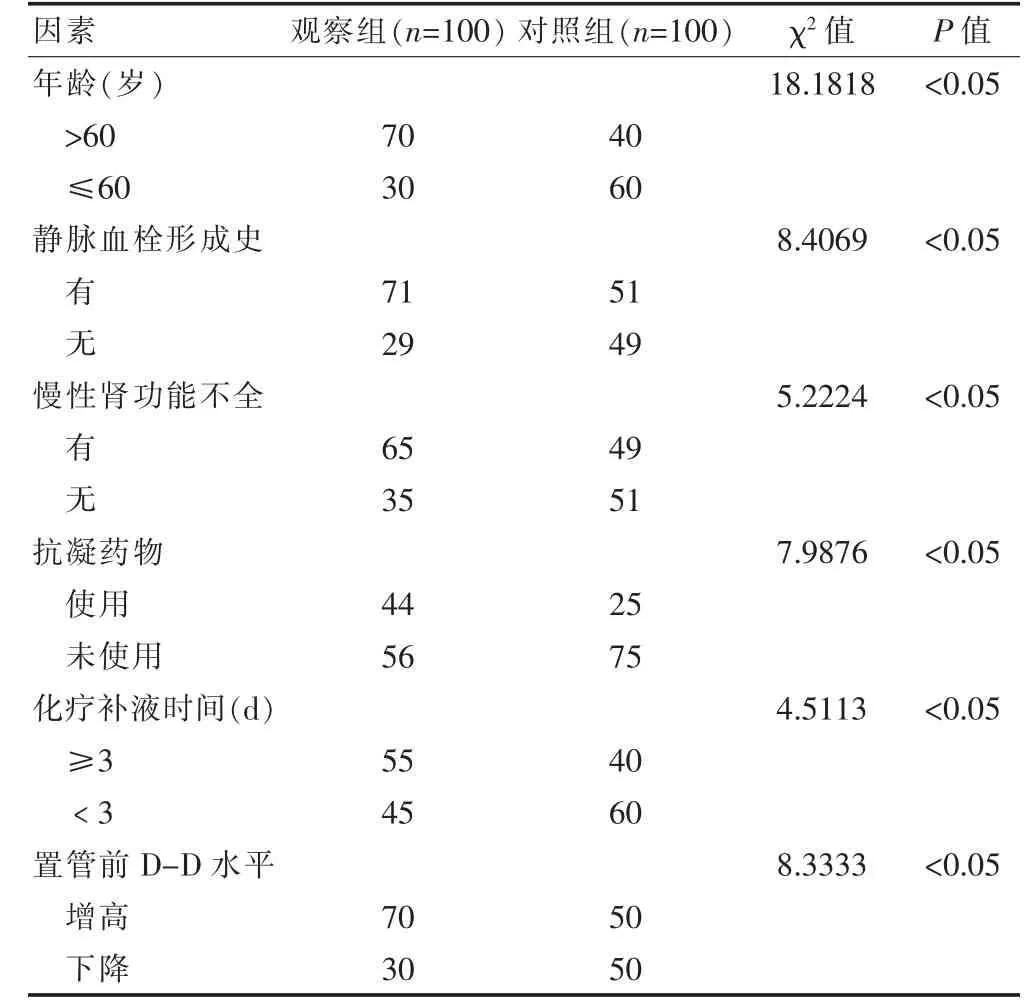

兩組患者的年齡、靜脈血栓形成史、慢性腎功能不全、抗凝藥物、化療補液時間、置管前D-二聚體(D-D)水平等因素比較,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 腫瘤化療患者PICC相關性上肢靜脈血栓形成的單因素分析(n)

2.2 腫瘤化療患者PICC相關性上肢靜脈血栓形成的多因素回歸分析

Logistic 多元回歸分析結果顯示,年齡>60歲、具有靜脈血栓形成史、具有慢性腎功能不全、置管前D-D水平增高是PICC相關性上肢靜脈血栓形成的危險因素,使用抗凝藥物、化療補液時間<3 d 為保護因素(P<0.05)(表2)。

3 討論

腫瘤是指機體在各種致瘤因子作用下,局部組織細胞增生所形成的新生物,因為這種新生物多呈占位性塊狀突起,也稱贅生物,同時根據新生物的細胞特性及對人體機體危害性程度,又將腫瘤主要分為良性腫瘤和惡性腫瘤兩大類。據相關研究顯示,PICC為長期靜脈留置管道,其與臨床傳統外周靜脈穿刺方式相比,其置管時間能顯著延長,能有效預防由于反復穿刺對患者引起的痛苦,但是由于PICC導管是侵入性操作,長期留置在患者體內,易導致并發癥的發生,以靜脈血栓較為常見[3],靜脈血栓發生不僅易導致患者痛苦增加、還容易增加患者治療時間,使患者死亡風險增加。而通過分析PICC相關性上肢靜脈血栓形成影響因素,利于制定措施,能顯著將靜脈血栓發生率降低,提高患者置管安全性。因此,本研究對腫瘤化療患者PICC相關性上肢靜脈血栓形成的危險因素進行分析,探討其多種影響因素[4]。

表2 腫瘤化療患者PICC相關性上肢靜脈血栓形成的多因素回歸分析

本研究結果顯示,腫瘤化療患者PICC相關性上肢靜脈血栓形成的危險因素主要包括年齡>60歲、置管前D-D 水平增高、具有靜脈血栓形成史、具有慢性腎功能不全等多種,若患者年齡較大,易導致自身血管舒張功能下降,而血液循環不順暢易引起血栓形成[5-7]。同時在置管前D-D 水平呈現增高趨勢,也是引起上肢靜脈血栓形成的影響因素,一般在正常狀態下人體凝血系統和纖溶系統均在動態平衡中,當平衡失調后,在凝血酶作用下易導致纖維蛋白形成,從而使血栓形成。在實施傳統穿刺方式時,由于進針過程中需要抽出套管針芯,易引起導管移位情況發生,從而使患者皮下組織損傷,導致血栓形成[8-12]。人體貴要靜脈和其他的靜脈相比,其順應性和舒張性均較差,選擇貴要靜脈實施穿刺,易導致血管損傷,從而影響人體的血液循環,最終引起血栓形成。而在置管時容易導致靜脈血栓形成,主要是由于部分患者具有彌散性內皮損傷和全身炎癥反應,從而使人體高凝狀態激活。本研究提示,在腫瘤化療患者置管過程中采用抗凝藥物能有效預防人體血栓形成,通過縮短患者化療補液時間,也能顯著預防靜脈血栓形成。由于多數患者對上肢靜脈血栓的認知不足,缺乏相關意識,應對患者進行上肢靜脈血栓各項知識宣教,在每位患者進行宣教過程中,保障宣教措施安全有效,對于已經形成上肢靜脈血栓的患者,應加速患者血液回流、幫助患者消腫。若患者的患肢伴有酸脹感、疲勞感時,應告知患者取臥位。在上肢靜脈血栓患者住院期間,護理人員應為患者進行翻身,預防壓瘡情況,對老年患者進行背屈活動,能改善患者自身肌肉血液循環,從而緩解患者病情,利于患者早期康復,同時采取健康教育能提升患者對上肢靜脈血栓的重視和認知程度,飲食指導能為患者提供有利營養保障,早期進行康復訓練能促進患者上肢血液循環,能降低上肢深靜脈血栓發生,利于患者早期康復[13-15]。

綜上所述,腫瘤化療患者PICC相關性上肢靜脈血栓形成危險因素為年齡>60歲、具有靜脈血栓形成史、具有慢性腎功能不全、置管前D-D 水平增高等,對這些因素實施防治措施,能顯著降低靜脈血栓發生率,保障患者安全,值得在臨床中推廣及運用。