不同流向臭氧生物活性炭工藝對比分析

陳皓珅,吳俊業,沈愷樂,王 郡,史 俊,鄧慧萍

(同濟大學環境科學與工程學院,長江水環境教育部重點實驗室,上海 200092)

近年來,隨著工農業的發展,我國飲用水水源地的主要污染物已轉變為有機物和氨氮[1]。以沉淀-過濾-消毒為主體的常規工藝在處理有機物和氨氮時效率有限,特別是針對消毒副產物前體物和人工合成有機物時[2],其處理效果已難以滿足人體健康對于飲用水水質的需求。為了應對日趨嚴峻的水質問題,臭氧生物活性炭工藝作為水廠常規工藝的強化與補充,已被廣泛應用于飲用水深度處理中[3]。

通過將化學氧化、活性炭吸附和生物降解三者進行有機結合,臭氧生物活性炭工藝作為一種深度處理工藝已在實際生產中得到應用。臭氧能夠將一些難以生化降解的有機物分解為可生物降解有機物,提高水中溶解氧含量;活性炭具有特殊的孔隙結構及極大的比表面積,可吸附水中有機物、氨氮等污染物,以及為微生物生長、附著、繁殖提供了有力的條件;生長于活性炭微孔結構內部的微生物以有機物、氨氮等物質為底物,在滿足自身生長繁殖需要的同時,使得活性炭對于污染物持續吸附的能力大大提升,有效提高了活性炭的運行周期。在三者的共同作用下,臭氧生物活性炭工藝在強化常規工藝處理效果的基礎上,對于水中溶解性有機物及氨氮也有很好的去除效果[4-6]。

根據炭池內水流流向不同,臭氧生物活性炭工藝又可分為上向流和下向流。本文主要針對近年來國內臭氧生物活性炭工藝的研究和應用狀況,從工藝流程、吸附池池型選擇以及凈水效果角度對二者進行了總結和介紹。

1 臭氧生物活性炭工藝流程

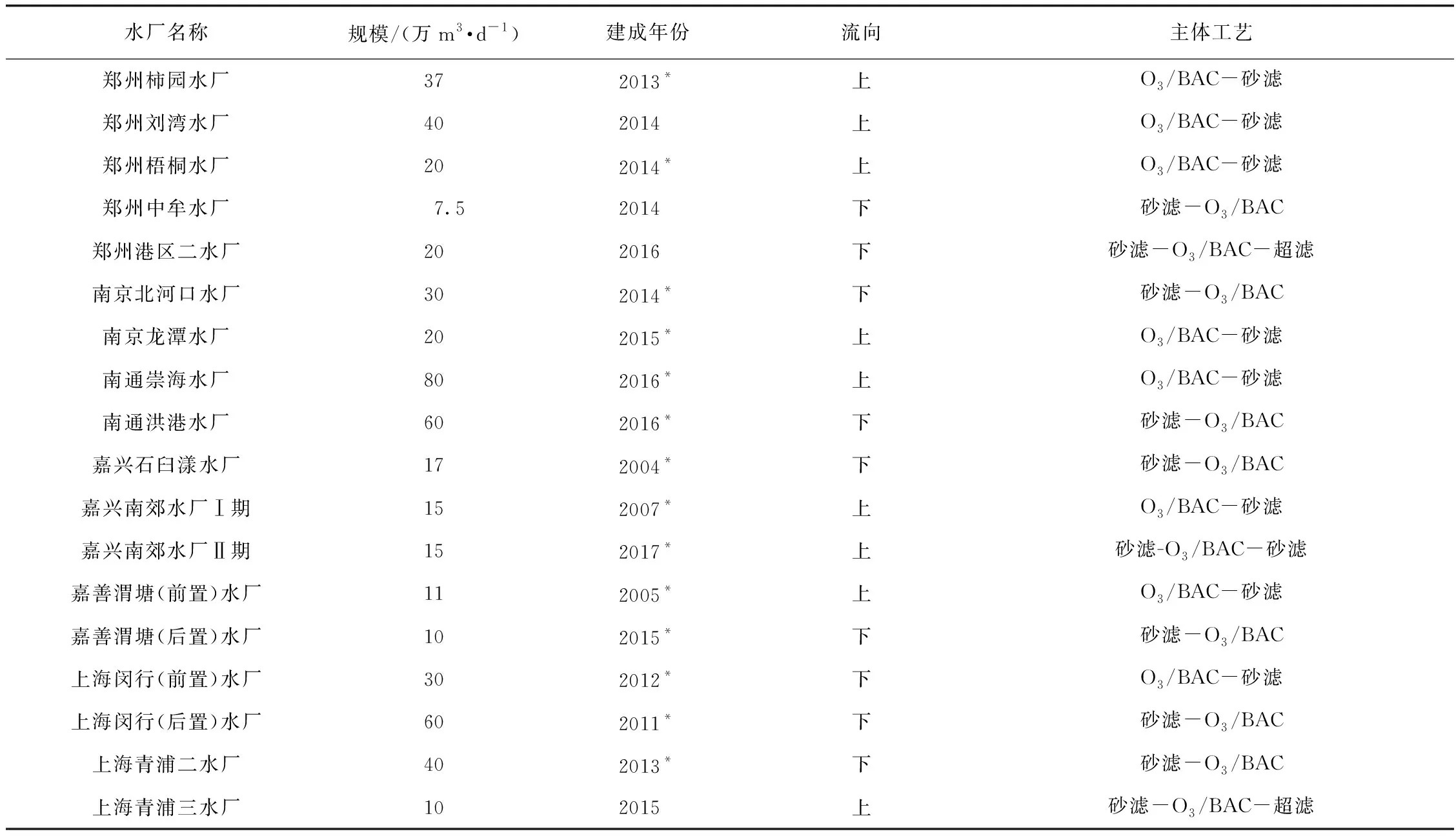

根據炭濾池與砂濾池的相對位置的不同,可以將臭氧生物活性炭工藝分為前置、中置以及后置工藝。表1列舉了國內部分水廠臭氧生物活性炭工藝流向與設置位置的搭配組合,在各種組合中,上向流臭氧生物活性炭工藝多為前置式,兼有中置式;下向流臭氧生物活性炭工藝多為后置式,少數水廠也有采用前置式的案例。此外,國內采用臭氧生物活性炭工藝的給水廠多是在原廠基礎上進行擴建改建,處理規模以10萬t以上的大型水廠為主,各區域內兩種流向對應的工藝均有實際應用。

表1 國內部分給水廠臭氧生物活性炭工藝的流向及其設置位置Tab.1 Main Processes of O3/BAC in Some Domestic Waterworks

注:帶“*”的年份為水廠改造或擴建完成的年份,對應規模為該廠采用O3/BAC工藝生產線的日處理規模;主體工藝部分省略了位于首尾的混凝沉淀和消毒工藝

1.1 后置下向流

后置下向流臭氧生物活性炭工藝的主要流程為沉淀池-砂濾池-下向流臭氧生物活性炭,原水經過常規的混凝沉淀過濾工藝,進入下向流臭氧生物活性炭深度處理工藝進一步去除水中殘留有機物。這種將下向流臭氧生物活性炭作為深度處理工藝直接串接在常規工藝后的形式,是最為傳統的臭氧生物活性炭工藝,并已在我國得到廣泛應用。

后置下向流工藝主要有以下特點:(1)活性炭同時發揮吸附和截留雜質的作用;(2)由于活性炭池進水來自砂濾池后,水中的濁度已被大量截留,活性炭的負荷較小,反洗時間因此得到延長,低反沖洗頻率可以促進微生物的生長,提高生物降解的能力,還可延長活性炭濾料的使用壽命,使得整體運行成本較低;(3)活性炭上生物量豐富,隨著炭池的運行,池內活性炭被腐蝕和磨損,需要在炭層下設置一定厚度的砂層防止生物泄露[7]。

在實際工程運行中,后置下向流工藝仍然存在一些不足之處:(1)由于活性炭吸附池同時起吸附和截留作用,其水頭損失較大,通常運行3~7 d需要進行反沖洗恢復運行效果;(2)下向流活性炭吸附池中的活性炭在運行過程中,微生物往往集中生長于炭層上部,有機物的去除也主要發生在炭層上部,炭層在運行過程中沒有得到充分利用;(3)通過增加砂層并不能完全解決活性炭吸附池的生物泄露問題,對于后續消毒工藝和管網輸配水影響較大[8-10]。

1.2 前置下向流

為了處理后置下向流臭氧生物活性炭工藝中炭池存在的生物泄露問題,提高出水的生物安全性,部分工程實踐中嘗試了將炭池調整至砂濾池前的工藝,主體工藝為沉淀池-下向流臭氧生物活性炭-砂濾池。炭池以沉淀池出水為進水,經臭氧生物活性炭工藝處理后,進一步流經砂濾池,通過濾層的截留作用降低炭池生物泄露的風險。與后置下向流工藝相比,由于有后續砂濾池的工藝保障,前置下向流工藝中炭池炭層下可以不設置砂層,以充分利用炭池過濾水頭,延長活性炭過濾周期。

但是,在前置下向流工藝中,炭層不僅承擔了去除溶解性有機物和氨氮的作用,還承擔了砂濾池原本承擔的去除濁度功能。相較于后置下向流工藝,前置下向流工藝中炭池中炭層更易被水中顆粒物堵塞而失效,需要縮短反沖洗間隔。而頻繁地反沖洗會使炭層上難以生成穩定的生物群落,影響其作為生物活性炭去除有機物這一主要功能。因而,對于反沖洗間隔與強度的控制是前置下向流生物活性炭工藝穩定運行的關鍵所在[11]。

1.3 前置上向流

為了解決下向流臭氧生物活性炭工藝中存在的一些問題,部分工程中考慮將工藝中水流流向調整為上向流的方式,即上向流臭氧生物活性炭工藝。其主體工藝流程為沉淀池-上向流臭氧生物活性炭池-砂濾池。其在工藝流程上的布置方式與前置下向流工藝基本一致,不同的是,前置上向流工藝中,炭池的炭層處于流態化,有一定的膨脹率,屬于膨脹床吸附。膨脹床吸附是一種新型分離技術,它允許引入含顆粒的原料而不會堵塞床[12]。在理想條件下,活性炭流化床可以在不承擔去除濁度作用的情況下吸附水中的溶解有機物,因此該工藝水頭損失較小,反沖洗周期得以大大延長,反沖洗一般僅需空氣沖洗,操作維護方便。流化態的活性炭層使得整個炭層得到充分利用,附著在活性炭上的微生物的胞外代謝物更易洗脫,充分發揮生物活性炭工藝的生化降解作用。后續的砂濾池既能起到去除濁度的作用,又能防止炭濾池的生物泄露問題,保證了出水水質的穩定。

理想的流化床狀態是前置上向流工藝穩定運行的保證,因此,前置上向流工藝對于活性炭的選擇和布水系統有著很高的要求。在實際生產中,需要控制合適的膨脹率,確保布水均勻,避免軸向水流混合或流到死水區,以保障后續工藝的正常運行。此外,前置下向流工藝對于進水濁度沖擊的抵抗是有限的,一般情況下,沉淀池的出水濁度必須控制在1 NTU以下,否則活性炭池難以發揮作用[11]。

1.4 中置上向流

當原水水質特別差時,沉淀池的出水往往無法滿足后續工藝要求,可以在臭氧生物活性炭工藝前后均設置一道砂濾工藝,即沉淀池-砂濾池-臭氧生物活性炭-砂濾池。前道砂濾池主要起生物濾池的作用,將濁度降低到后續工藝允許的范圍;后道砂濾池進一步去除濁度以保證出水水質。此時,生物活性炭單元采用上向流或下向流均可以,但從建造成本、水頭損失、處理效果和運營管理的角度出發,采用上向流活性炭濾池較為合適。然而,在原水水質較好的情況下,增加一道砂濾工序雖然也能夠提高出水水質和運行穩定性,但是存在工程費用高、占地大、水頭損失大、運行能耗高等不利之處。表1列舉了國內部分自來水廠臭氧活性炭工藝的流程和活性炭池的流向。

1.5 小結

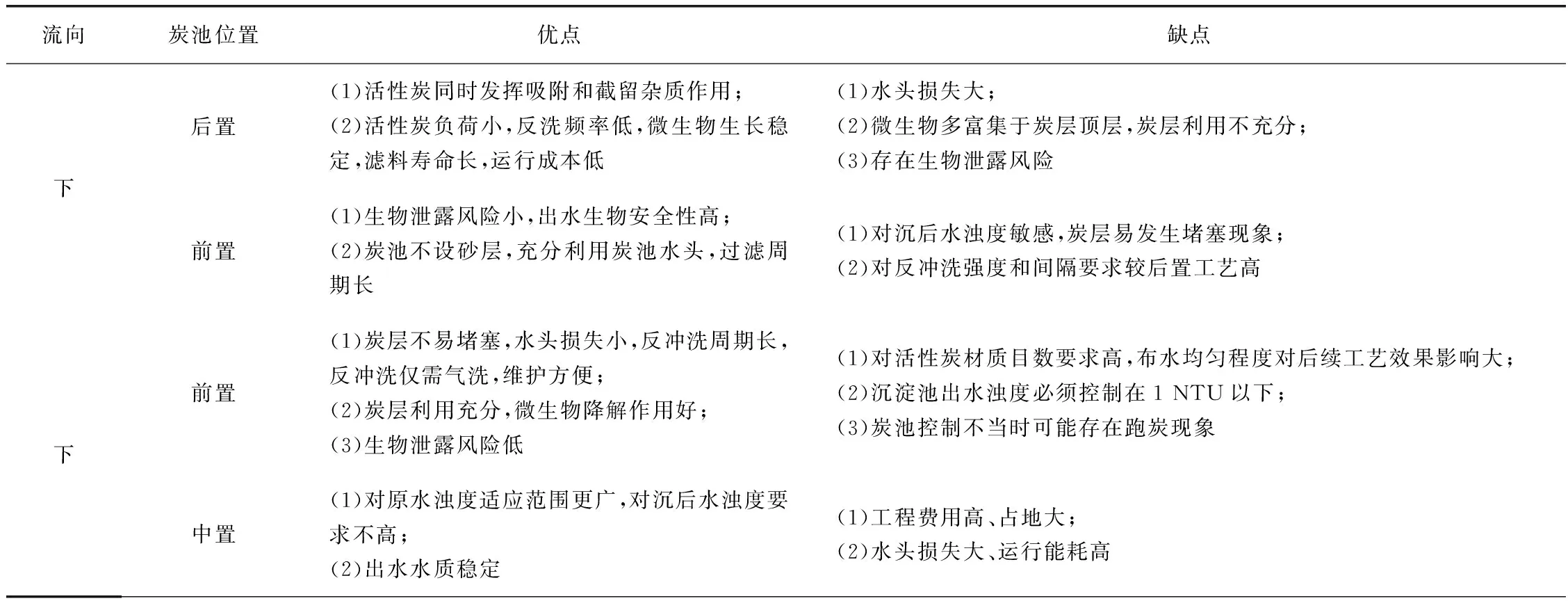

表2簡單歸納了本章所述的不同流向臭氧生物活性炭工藝炭池位置的優缺點,不同的工藝設置差異主要體現在對沉后水濁度要求、反沖洗操作、出水生物安全性以及建造運行成本這幾個方面。

表2 不同流向臭氧生物活性炭工藝炭池設置位置比較Tab.2 Comparison of Different Locations of Carbon Pools in O3/BAC Processes with Different Flow Directions

2 臭氧生物活性炭吸附池池型

根據臭氧生物活性炭工藝流向的不同,其對應的活性炭池池型也存在差異。目前國內的下向流臭氧生物活性炭工藝一般采用普通快濾池、翻板濾池以及V型濾池;上向流臭氧生物活性炭工藝則以面包管配水的池型為主。表3列舉了國內部分給水廠臭氧生物活性炭工藝所采用的池型結構。

表3 國內部分水廠臭氧生物活性炭工藝池型結構Tab.3 Pool Structure of O3/BAC in Some Domestic Waterworks

2.1 下向流虹吸濾池

虹吸濾池是一種依靠重力進行過濾的濾池,在進水和反沖洗管渠處不設置閥門,而是通過虹吸管控制系統進出水,用真空系統或繼電器系統控制濾池的工作狀態。一般情況下,一座虹吸濾池內往往被分為數個工作單元,共用一個配水系統。過濾時,進水總渠中的進水通過虹吸管自動被均勻地分配到單格濾池中進行過濾。在進水總量不變的前提下,隨著濾池內濾料堵塞,濾料上的水頭不斷升高,以保證各格濾池均為等速過濾。反沖洗時,虹吸濾池以池體本身水頭為動力,以其他濾池出水為反沖洗水,通常不額外設置專門的沖洗水泵或沖洗水箱。

虹吸濾池主要有以下幾個特點:(1)由虹吸管代替閥門;(2)運行由水力自動控制;(3)無須配套專門的反沖洗設備;(4)過濾方式采用變水頭等速過濾,水位始終高于濾層水位,不會出現負水頭現象。這些特點使虹吸濾池在早期的濾池設計中占據一定的優勢,但是虹吸濾池池體結構較深,虹吸部分的結構設計較為復雜,對于土建施工等方面的要求較高。采用等速過濾的方式使得其在過濾周期內出水水質波動較大,過濾周期末期可能會難以滿足后續工藝要求的情況。此外,虹吸濾池單格面積不宜過大,大中型水廠在應用虹吸濾池時往往較難實現。自動控制精確度不高。同時,隨著時代的發展,閥門的價格所占濾池成本不斷降低,在新建水廠中,已較少采用虹吸濾池池型。

臭氧生物活性炭技術自20世紀80年代起在國內開始得到應用,大多是在已建成的水廠的常規工藝上直接進行改造,活性炭吸附池往往也直接由濾池改造而成。采用虹吸濾池池型的活性炭吸附池多見于建成年代較早的水廠改造項目,如北京市第九水廠一期(1987年投產)、北京市田村山水廠(1987年投產)、昆明市第五水廠南分廠(1998年投產)[13],水流流向與虹吸濾池一致,均為下向流,一般適用于處理能力10萬m3/d左右的中小型水廠。在新建成的活性炭吸附池中,較少使用此類池型。

2.2 下向流普通快濾池

普通快濾池通常指安裝4個閥門的重力式過濾濾池。一組普通快濾池分為多格,每格內構造完全相同,各格濾池共用一套進水、清水、反沖洗、廢水總管渠。每一格濾池的過濾、反沖洗過程均單獨進行,互不干擾。在每格濾池與總管渠連接處安裝有對應的4個閥門,因此也稱普通快濾池為四閥濾池。

普通快濾池運行效果穩定,反沖洗效果良好,使用歷史悠久,適用于不同規模的水廠,在舊廠改造和新廠建設中均可作為理想的活性炭吸附池池型。在近年來設計建設的普通快濾池池型活性炭濾池中,較多地借鑒了V型濾池的部分特征。如通過控制出水閥門的開啟程度控制濾池等水頭等速過濾,采用短柄濾頭濾板進行反沖洗布水,采用氣水反沖洗加強反沖洗效果。普通快濾池通過洗砂排水槽進行排水,因此在反沖洗過程中,活性炭的損失較小[14]。

2.3 下向流V型濾池

V型濾池的原型為法國得利滿公司開發的一種在普通快濾池基礎上,采用均質濾料的濾池。在普通快濾池的結構基礎上,V型濾池在構造上增加了側墻進水V型槽和沖洗表面掃洗進水孔,單格濾池中間設雙層排水、配水干渠,分為左右兩個過濾單元,通過濾板濾頭布水布氣,采用氣水反沖洗。其濾層含污量較非均質濾料更高,過濾方式采用等水頭等速過濾,布水布氣均勻,反沖洗后濾料不易分層等特點。

生物活性炭吸附池在采用V型濾池的池型時,可以充分發揮V型濾池特點,可以采用目數較高的活性炭延長使用周期。同時,其均勻的布水布氣和氣水反沖洗構造使得濾池吸附層的截污能力提高,提升了濾池的運行效果。

在實際工程應用中,由于炭層厚度較砂層厚,生物活性炭V型濾池吸附池較深;反沖洗時由于空氣擦洗的作用,炭層微微膨脹,可能存在跑炭的現象,為了防止跑炭,中央排水槽頂與活性炭層間往往設有80 cm左右的高差;通常情況下,活性炭吸附池的反沖洗過程為單氣沖和低強度單水沖,不涉及氣水同時沖洗,因此布水多采用短柄濾頭。與其他類型的濾池相比,生物活性炭V型濾池也存在土建費用、運行電耗較高,對于設計施工有一定的技術需求,反沖洗消耗水量較大(可達總產量的2.5%),反沖洗控制不當時濾料易流失,炭層與承托層易混層等問題[2-3]。

2.4 下向流翻板濾池

翻板濾池是一種重力式過濾濾池,設有反洗排水閥,在工作過程中可以來回翻轉。其基本構造和工作方式與普通快濾池大致相同。翻板濾池最關鍵的技術之一是其由翻板閥和排水渠組成的排水系統,翻板閥安裝在排水渠側墻上,有50%和100%開啟度兩個控制點。反沖洗時,翻板閥在反沖洗水泵停止運行后的一定時間后,逐步開啟至50%的開啟度,再開啟至100%開啟度,待水位下降至翻板閥下緣后關閉,重啟反沖洗水泵。該過程重復2~3次即可完成單格濾池的單次反沖洗。

翻板濾池反沖洗時排水與反洗的序批式操作方式使得生物活性炭吸附池在反沖洗過程中可以允許較大反沖洗強度,有利于含污量較高的濾層恢復過濾功能;同時,延時排水的特點使得濾池中的輕質活性炭濾料不會因為過高的反沖洗強度而流失。因此,翻板濾池在保證出水水質與反沖洗效果的同時,可以減少反沖洗水的消耗,延長運行周期,同時其還具有土建施工要求簡單、日常運行維護方便的優點。

2.5 上向流活性炭吸附池一般池型

在上向流活性炭吸附池一般池型中,底部配水系統多采用面包管進行配水,上部集水系統采用不銹鋼集水槽。濾池的下部與翻板濾池結構類似,采用面包管配水系統,確保配水均勻。上部與普通快濾池結構相似,設置有不銹鋼集水槽。由于其流向與普通快濾池相反,集水槽用以收集濾后水而不是反沖洗廢水。為了保證出水均勻,活性炭吸附池上部集水槽往往設計成齒形堰。

當池內水的流向改為上向流時,經過臭氧曝氣后的水體通過濾池的流程更長,使得臭氧有充分的時間與水中各類物質持續發生作用,將殘余臭氧消耗到最低限度,有效地控制了殘余臭氧的逸出。同時,上向流活性炭吸附池中活性炭層處于膨脹狀態,炭粒懸浮于水中,增加了炭床厚度,活性炭主要起吸附作用,水頭損失較小,其沖洗可僅采用氣沖方式,使得沖洗過程更加簡化,降低了運行費用與反沖洗耗水量,對于前期工程投資需求較少[15-16]。但由于其出水位于活性炭吸附池上方,較易收到外界的二次污染。

2.6 小結

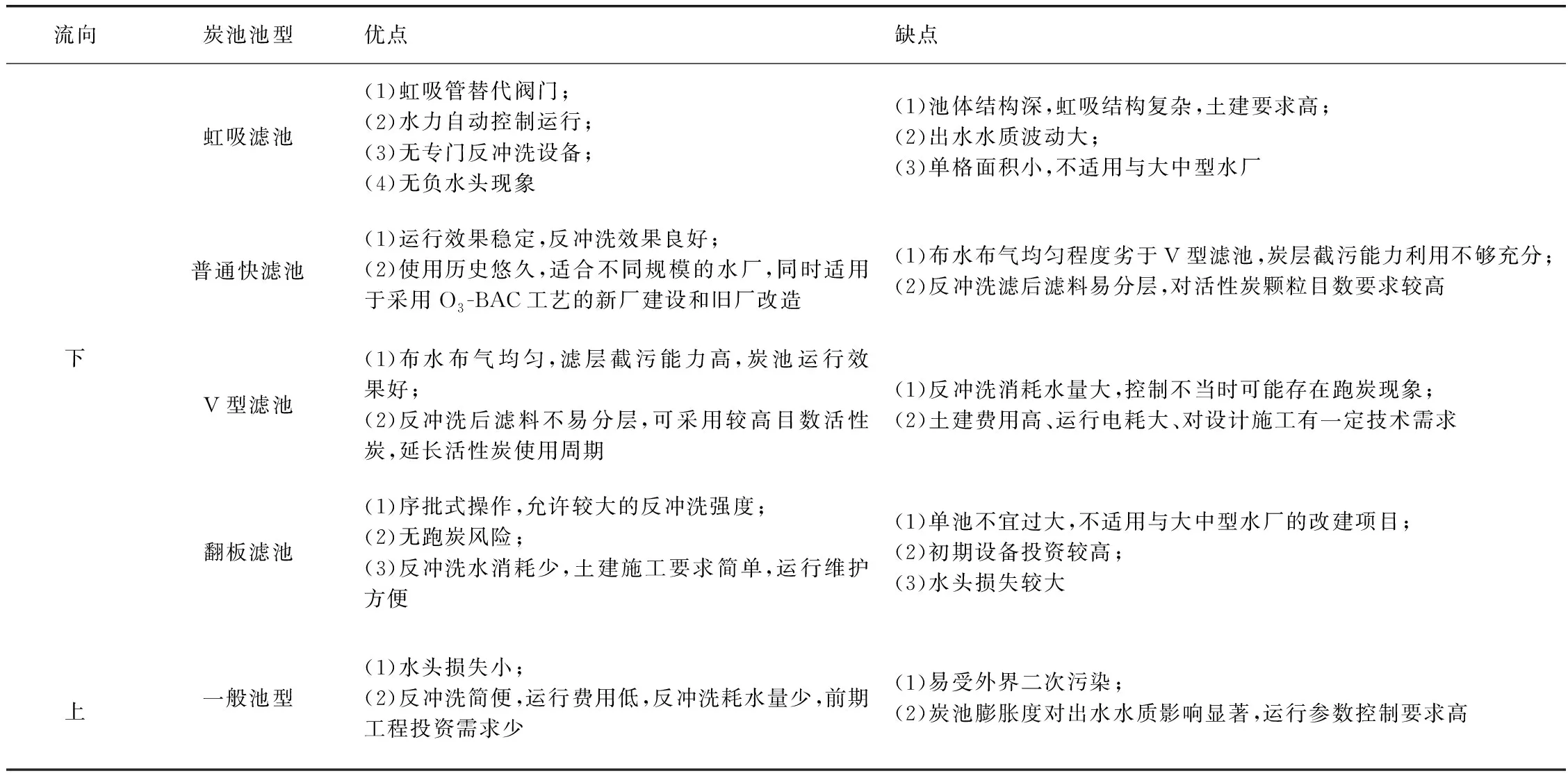

表4簡單歸納了本章所述的不同流向臭氧生物活性炭工藝池型特點,其主要區別在于布水布氣效果、反沖洗運行維護、設計建設投資等方面。

表4 不同流向臭氧生物活性炭工藝池型比較Tab.4 Comparison of Different Pool Structures in O3/BAC Processes with Different Flow Directions

3 臭氧生物活性炭工藝凈水效果

3.1 綜合有機物指標

張良榮等[17]研究對比了蘇州市吳江第二水廠下向流臭氧生物活性炭工藝與吳江第一水廠常規處理工藝在實際生產運行中的凈水效果,二者的水源水均取自太湖。研究表明,下向流工藝對于CODMn的平均去除率為51.4%,優于常規工藝的39.4%,明顯優于常規工藝;侯寶芹等[18]對于杭州蕭山第三水廠下向流工藝的研究表明,其對于UV254的平均去除率達到82.7%;陳義春等[19]在鎮江金山水廠的研究表明,下向流工藝對于BDOC(可生物降解有機碳)和NBDOC(不可生物降解有機碳)均有一定的去除效果,平均去除率分別為85%和45%。但王繼萍等[20]對蘇州某水廠的研究表明:下向流工藝對于AOC(可同化有機碳)的去除效果并不明顯。

劉建廣等[21]在對山東某水廠運行效果的長期研究中,發現采用上向流工藝的該廠對CODMn、UV254、DOC、BDOC均有較好的去除效果。在對于綜合有機物指標的處理效果上,上、下向流工藝均優于常規工藝。劉金翠等[22]對兩者進行比較,認為上向流工藝在CODMn、UV254的去除上優于下向流工藝。Han等[23]針對江蘇淮安城南水廠的中試研究也表明,上向流工藝對于CODMn的去除率比下向流工藝高了近10%。

3.2 消毒副產物及其前體物

張良榮等[17]的研究指出,下向流工藝對于二甲基異莰醇能夠有效去除,出廠水濃度始終低于5 ng/L,優于常規工藝。侯寶芹等[18]的研究也表明,下向流工藝較常規工藝能有效遏制消毒副產物的生成。深度處理工藝對于消毒副產物的去除明顯優于常規工藝,特別是對于三氯甲烷的去除效果。Jian等[24]對于太湖某水廠的研究顯示,下向流工藝對于二氯乙腈(DCAN)、二氯乙酰胺(DCACAM)、三氯硝基甲烷(TCNM)等含氮消毒副產物(N-DBPS)前體物均有一定的去除效果,但去除率會隨炭齡增加而顯著下降。

張曉健等[25]在對華東地區某湖泊進行中試研究時發現,上向流工藝能較好去除消毒副產物前體物,進而減少后續消毒副產物的生成,特別是在抑制亞硝胺類消毒副產物生成上具有很好的效果,提高了出水水質的化學安全性。同時,由于上向流工藝中臭氧投加量較小,工藝生成溴酸鹽的風險較低。張春陽等[26]的研究也驗證了上述觀點。Jian等[24]在南京龍潭水廠的中試研究表明通過合理的工藝調整,上向流工藝對于二氯乙腈(DCAN)具有較好的去除率。Chen等[27]的研究也表明在原水中溴化物和含氮有機物含量較高時,上向流工藝對于含碳消毒副產物和含氮消毒副產物仍然具有較好的去除效果。

3.3 氨氮

張曉平等[28]在對于上海源江水廠的研究中發現,下向流工藝對于氨氮的去除效果受季節影響較大。冬季時,由于原水水質氨氮偏高,炭層上微生物在低溫條件下生化活動減慢,可能會出現出廠水氨氮無法達標的現象。在夏季高溫條件下,炭池中可能出現藻類滋生和生物泄露等風險。顧一峰[29]通過研究對比源水同為黃浦江水的M水廠和Y水廠,發現在生產運行中,采用前置下向流工藝的M水廠在低溫期間對于氨氮的去除效果明顯好于采用后置下向流工藝的Y水廠。分析可能的原因:常溫時后置下向流工藝中砂濾池內的硝化作用影響了后續活性炭吸附池內硝化細菌的數量,使得在冬季水溫較低、砂濾池生物消化系統失效時,活性炭吸附池內硝化細菌難以適應突然升高氨氮的沖擊。李陳虹[30]在福州東南區水廠的研究也表明,針對以氨氮為主要污染物的原水,在沉淀池出水濁度能滿足要求的前提下,前置下向流工藝出廠水水質優于同區域常規出廠水水質,且運行安全可靠穩定。

劉建廣等[21]的研究中指出,上向流工藝對于氨氮和亞硝酸鹽均有較好的去除效果,特別的是,進水濁度的變化不會影響上向流工藝去除率的變化,但是工藝對有機物去除效果對于溫度的變化仍然較為敏感。劉金翠等[22]的研究認為,上向流工藝在氨氮的去除方面優于下向流工藝,同時具有更好的生物穩定性,能有效避免生物泄露風險。但何小清[31]、芮旻等[32]的研究表明,在一定的操作條件下,上向流和下向流在氨氮指標上的去除效果并無明顯差異。

4 總結與展望

臭氧生物活性炭工藝的選擇受到原水水質、處理目標、現場條件等多方面因素影響,需要通過充分的經濟技術分析來確定。當原水中濁度較高,有機物含量相對較低,深度處理目標僅為進一步優化水質時,可以采用后置式下向流臭氧生物活性炭工藝;在原水濁度較低,沉后水濁度滿足活性炭吸附池進水要求,深度處理以去除氨氮和有機物為主時,選擇前置式下向流臭氧生物活性炭工藝較為合適;當原水濁度較高,且深度處理對氨氮和有機物有去除要求,或原水中溴離子等易產生消毒副產物的前體物含量較高時,推薦采用前置上向流臭氧生物活性炭工藝;當原水水質過于惡劣,且對出廠水水質要求較高時,則必須采用中置上向流臭氧生物活性炭工藝。

在對池型的選擇和設計上,在滿足工藝和設計要求的前提下,還需要結合水廠實際情況綜合考慮。在舊廠改造時盡量利用現有工藝流程,新廠建設還需考慮土建工程條件、占地面積、高程利用等實際問題,在保證水質的情況下節約建造和運營成本。

為了進一步提高臭氧生物活性炭工藝的處理效果、運行穩定性和經濟性,還需從以下角度進行深入探討。

(1)活性炭作為臭氧生物活性炭工藝的核心部分,其性質直接關系到整個工藝運行質量的好壞。目前,無論是在上向流還是下向流工藝中,活性炭的使用并沒有一套完備的標準。不適合的炭層對于工藝的處理效果和使用周期影響不容忽視,因此針對不同工藝、池型,在活性炭濾料的選擇和改性等方面還有待進一步研究。

(2)目前,上向流活性炭吸附池池型較為單一,如何進一步改進現有池型,提高上向流活性炭吸附池內配水的均勻性,避免軸向混合和死水區,使得炭層達到理想的流態化,對于充分發揮上向流臭氧生物活性炭工藝膨脹床吸附的特點至關重要。

(3)目前,國內有關在同一水源地,對上、下兩種流向臭氧活性炭工藝之間在建設成本、運行維護、處理效果等方面的系統性研究報道尚存在不足。如何針對特定的原水水質和自然條件,選擇能夠滿足水質要求的最為經濟的流向,對于今后采用臭氧生物活性炭工藝的新廠建設和舊廠改造具有重要意義。