葛洲壩船閘浮式檢修門快速精準對位

廉 順,呂小虎,趙擁軍,杜 輝

(長江三峽通航管理局,湖北 宜昌 443002)

1 浮門簡介

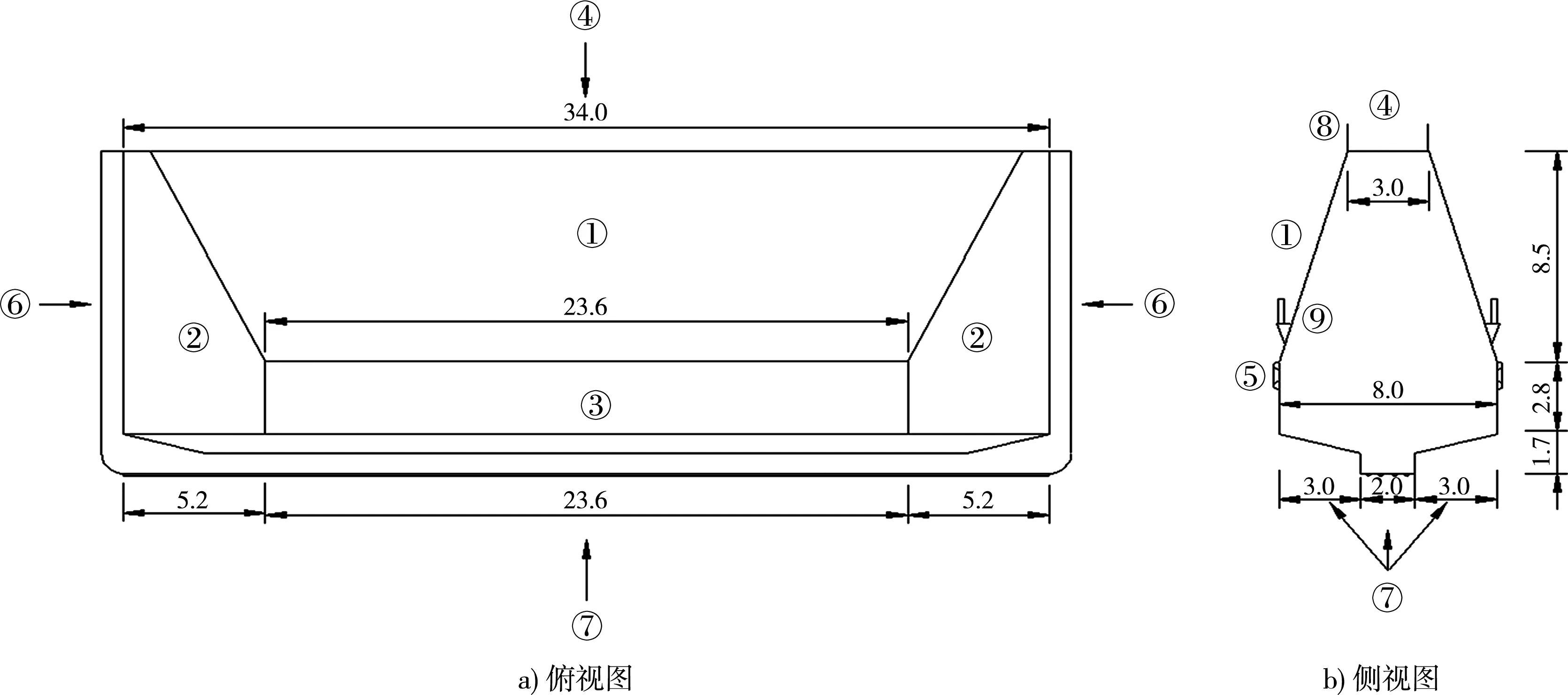

葛洲壩船閘浮式檢修門(以下簡稱浮門)是葛洲壩船閘設備設施的重要組成部分,在停航期檢修中起下游擋水作用,為閘室廊道、下游人字門等檢修項目提供無水檢修環境[1]。其主要由門體、密封止水、抽排水管道系統、電氣控制系統及其輔助設備、閥件等構成[2]。基本原理是利用上下游水位差產生的壓力,使浮門止水面與門槽貼合,實現密封擋水。葛洲壩船閘浮式檢修門采用頂窄底寬“比重計”型斷面設計[3],符合DLT 5018—2004《水電水利工程鋼閘門制造安裝及驗收規范》[4]及JTS 152—2012《水運工程鋼結構設計規范》[5],基本結構見圖1。外形尺寸(寬×高×最大厚度)35.6 m×13.3 m×8.0 m,最大擋水水頭13.0 m,正常吃水水深4.5 m,門體加設備質量377.9 t,最小吃水時排水量837.7 t。

圖1 浮式檢修門基本尺寸結構(單位:m)

2 浮門快速精準對位影響因素

浮門對位主要分為3個步驟:浮門門體入槽、門體定位、快速沉浮。門體入槽缺乏輔助受力模塊,門體定位調節困難,門體沉浮缺乏精準調節等因素,導致浮門對位存在對位時間長、精準度不高等問題。

2.1 門體入槽

浮門門體入槽主要由拖船提供動力,通過與其他附屬設備設施進行配合來實現。現階段主要問題為拖曳船舶舵效低、系纜裝置欠缺等。

現階段所用拖曳船舶功率小、穩性差、舵效低,尤其是在船閘下游有限寬度內,難以實現船隊轉向、調位,浮門入槽姿態調整時間長,難度大。

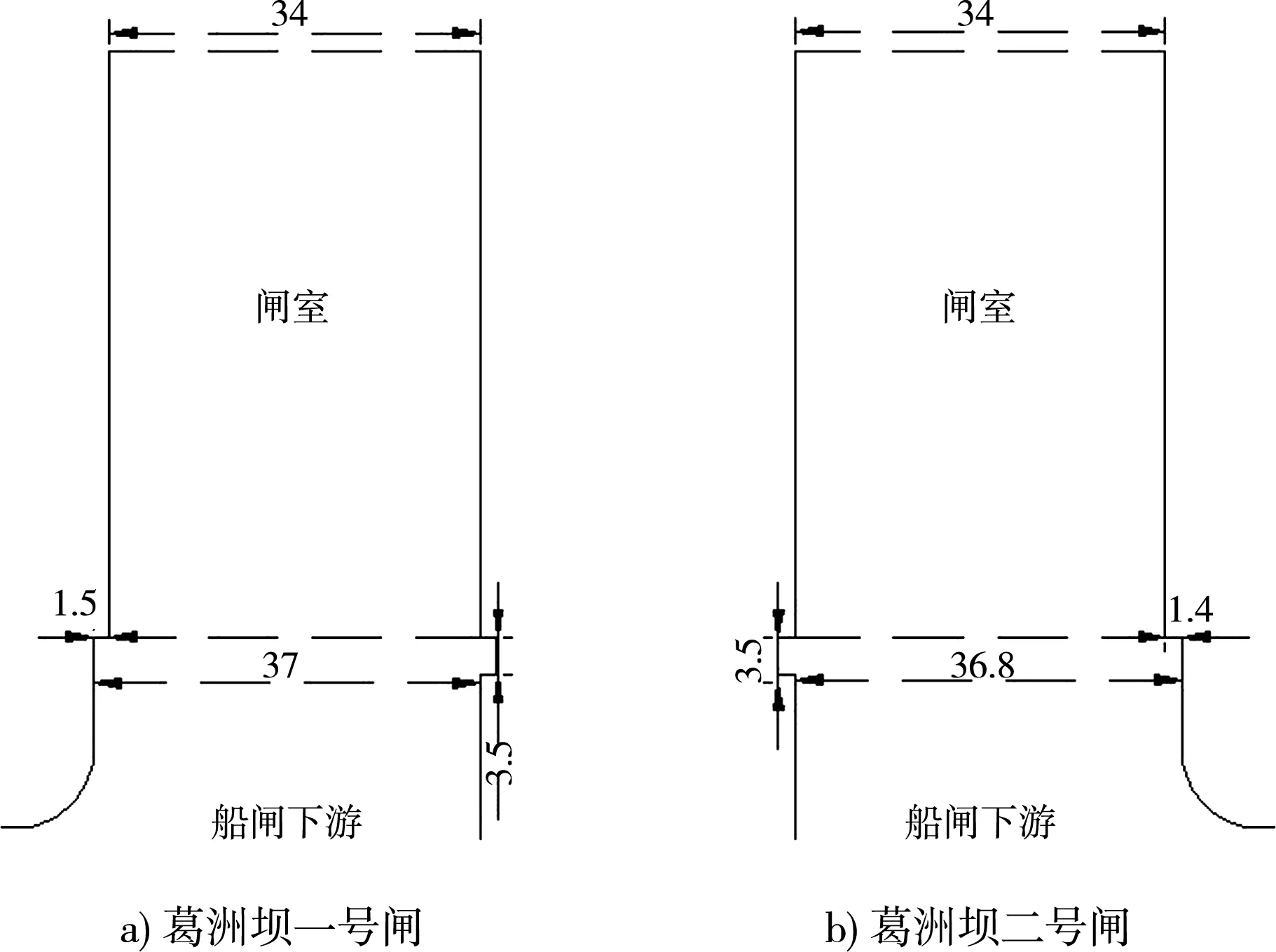

葛洲壩一號閘:浮門門槽位于船閘下閘首,主要由半邊“「”形開放式門槽和半邊“]”形半閉合門槽組成,門槽長37.0 m、寬3.5 m、槽厚1.5 m。葛洲壩二號閘:浮門門槽位于船閘下閘首,主要由半邊“「”形開放式門槽和半邊“]”形半閉合門槽組成,門槽長36.8 m、寬3.5 m、槽厚1.4 m。門槽結構見圖2。

目前葛洲壩一、二號船閘門槽均無輔助牽引裝置。浮門即將進入槽位時,由于船隊慣性,導致操作性不準,加之水阻小,船隊前進后退存在延時,浮門很難找準入槽基準點,且門體姿態不穩、入槽時間長。

圖2 葛洲壩一、二號船閘門槽結構(單位:m)

2.2 門體定位

通過調整設備來保障門體端面與門槽水平位左右各500 mm的間距。傳統技術方案是在浮式檢修門端部懸空鋪設枕木并以枕木為支撐架設螺旋千斤頂,通過人工手動調節螺旋千斤頂,達到調整與門槽兩端間距的目的。工藝方案安全系數、工作效率及精度控制均低。

2.3 浮門沉浮

完成上述兩個步驟后,浮門即具備下沉條件,通過控制進水量以及浮門左右兩邊實時沉浮量來保證浮門沉浮姿態的穩、準、精。實時動態監測常規方法為:使用粉筆在閘墻壁上刻畫記號,并持續標注好延伸刻度,利用鋼板尺實時比對標注刻度,并迅速讀數,精度控制為厘米級。當發現浮式檢修門上下游端累計下沉量數據偏差過大(> 20 cm)時,則調節電動調節閥開度(累計下沉量大的一端則減小電動調節閥開度,累計下沉量小的一端則增加電動調節閥開度)。重復上述過程,直至浮式檢修門上下游端偏差在允許范圍內(≤20 cm),平穩下沉到達指定位置[6]。

使用傳統的方法,現場實時監測下沉量結果精度較低、下沉耗時長,全過程中實時監測數據不準,導致指揮判斷失誤。浮式檢修門下沉過程,監測人員懸邊作業,存在較大安全隱患。為確保平衡持續的上浮,須進行累計上升量監測。

3 浮門快速精準對位技術

從浮門快速精準對位步驟入手,結合浮門門體入槽、門體對位、浮門快速沉浮的現存問題,從浮門門槽系纜模塊、浮門入槽調節工裝、浮門沉浮精準控制3個方面進行分析研究。

3.1 增加浮門門槽系纜模塊

通過外力輔助牽引浮門,協助其切入入槽基準點,將大大減少入槽定位難度。建議在浮門入槽時通過纜繩及門槽掛鉤與浮門耦合為一體,為浮門提供縱向牽拉力,輔助浮門入槽定位。

3.1.1系纜裝置選型及定位

浮門系纜裝置可參考船舶系纜裝置,主要有系纜環、系纜柱、系纜鉤等。從系纜操作現場、操作難度、操作時間考慮,選擇系纜鉤能便捷快速地完成浮門系纜工作,同時入槽工序完成后便于解纜。

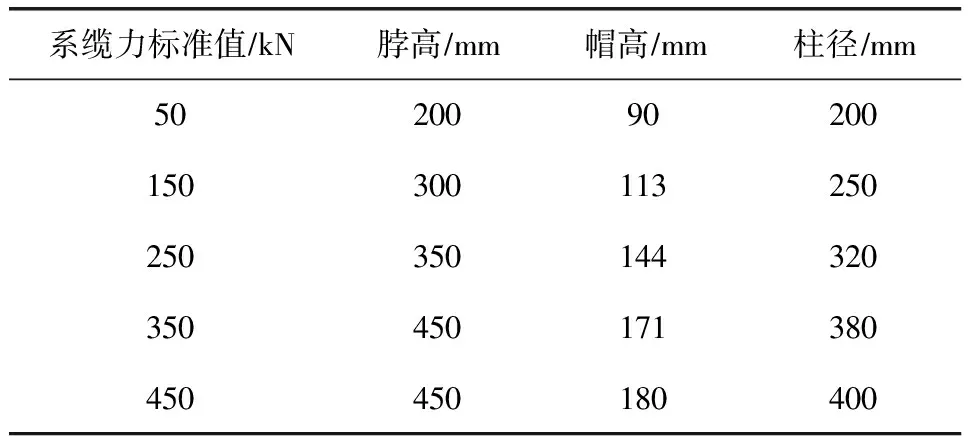

浮門與拖曳船舶在閘室下游,主要由拖曳船舶提供動力,船隊初始動量由拖曳船舶提供,且船隊速度不需過大,只需船隊向前滑行就好,假設初始速度為v1=0.2 ms,浮門質量為M,拖船質量為m(現有拖船凈質量87 t),船隊速度為v2。船首與閘墻成α角(小于90°)靠近“]”形半閉合門槽,接近門槽時用鋼絲繩將浮門與系纜鉤連接,系纜鉤對浮門船隊拉力為F,船隊在鋼絲繩拉力作用下趨于靜止,時間假設為t=5 s,根據CB 3309—1987《撈纜鉤船舶行業標準》,系纜鉤尺寸與系纜力對應關系見表1。

表1 系纜鉤外形尺寸與系纜力對照

3.1.1.1系纜鉤選型

結合動量守恒定理Mv1=(M+m)v2=Ft,整理可得F=Mv1t,,可知F=35 kN,安全系數為1.2,則Fmax=40 kN。浮門絞關最大負荷80 kN,見表1,選用50 kN系纜鉤,結構見圖3。

圖3 系纜鉤結構

3.1.1.2系纜鉤定位

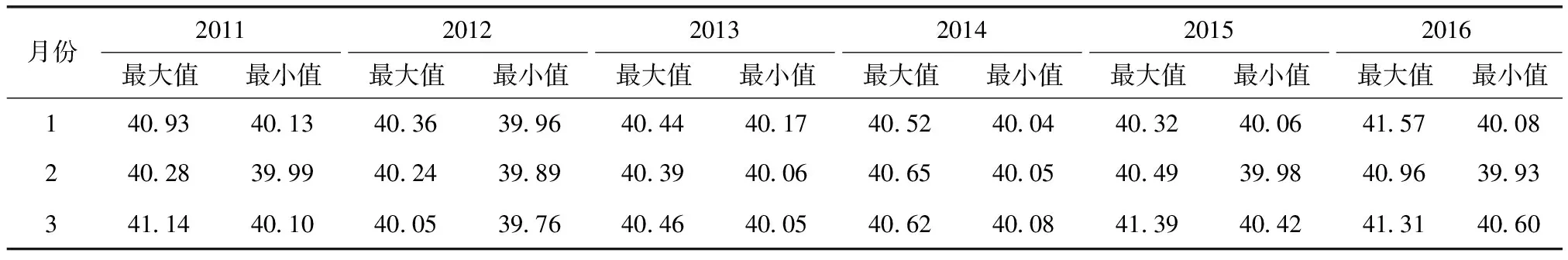

船閘檢修一般選在長江枯水季節,下游水位較低,水位最大值為41.57 m、最小值為39.76 m,浮門沉浮定位時只需要考慮下游水位,近幾年大修時下游水位統計見表2。

由表2可知,下游水位在39.76~41.57 m。由于浮門高度為13.5 m,自由狀態下吃水為4.5 m,浮門凈高為9 m,加上下游水位,浮門系纜鉤設置位置在48.76~50.57 m,高差在1.81 m。由此系纜鉤可對稱布置在開放式門槽,半閉合門槽水線整數值51 m處。

通過增加系纜鉤輔助牽引設施,再用鋼絲繩把入槽的浮門與墻體系纜鉤連接,提供浮門縱向牽引力使其能夠快速找準基準點入槽定位,同時增加船隊穩性確保了浮門姿態平穩,與傳統操作相比,大大縮短了浮門入槽時間。

表2 2011—2016年葛洲壩下游水位數據統計 m

3.1.1.3系纜鉤安裝

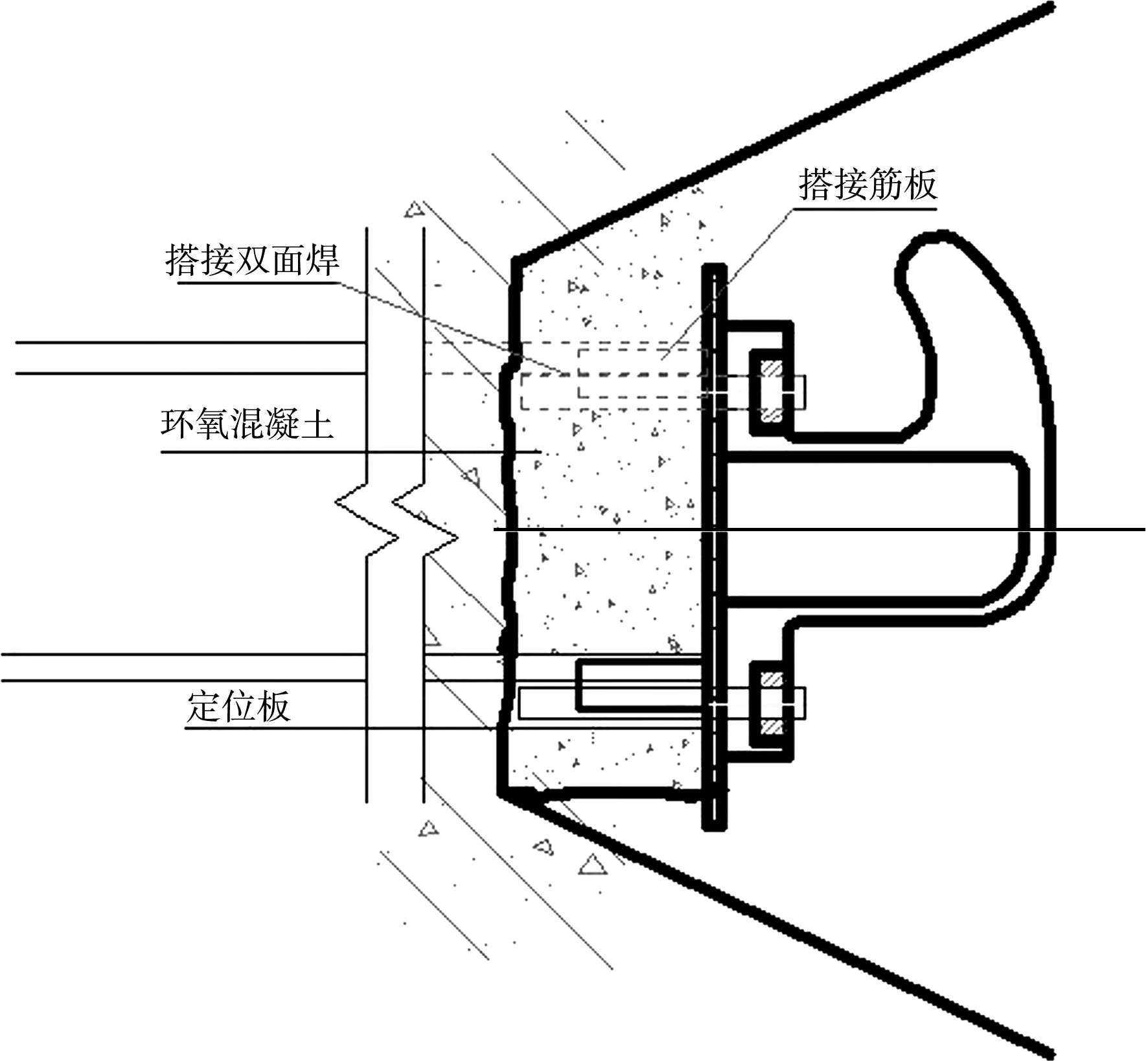

系纜鉤安裝在門槽面,采用內嵌式安裝方式。具體步驟為:在門槽底部高程為51 m位置處開正方形槽口,槽口橫向以45°角從四周向內挖深,形成橫向梯形柱。在梯形柱小底面橫向植入鋼筋以環氧澆筑,鋼筋尾端焊接筋板,通過螺栓將系纜鉤與筋板緊固連接,形成系纜鉤裝置[7],見圖4。

圖4 系纜鉤安裝

3.1.2浮門門槽間距調節

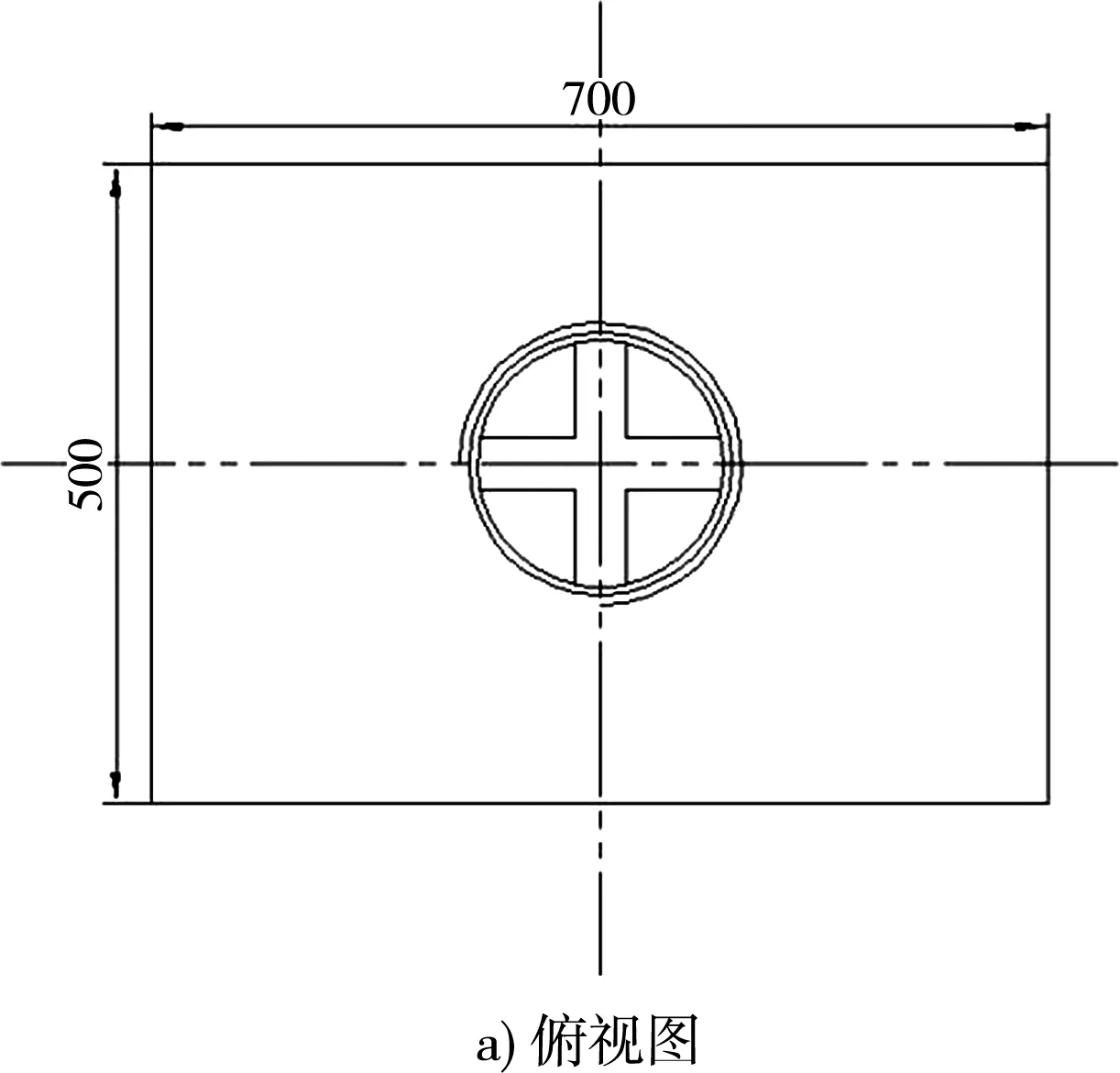

浮門兩端與門槽之間存在0~1 000 mm間距,通過鋪設枕木配合螺旋千斤頂,手動調節控制其行程,防止浮門與門槽發生卡阻。在浮門端部橫縱加強筋位置開φ250 mm ×700 mm通孔,將φ200 mm ×700 mm螺母套通過焊接工藝裝載至通孔位置,配合φ200 mm×1 400 mm螺桿,形成自鎖螺旋副結構,在螺桿非接觸端面焊接50 mm×100 mm的搖柄。工裝結構見圖5。

通過在浮門兩端面裝載門槽位移調節工裝,在不改變浮門總體結構應力的條件下,同步操作控制門槽間距,提高了浮門間距調節的安全性、效率值等。

圖5 位移調節器基本尺寸(單位:mm)

3.1.3浮門沉浮控制

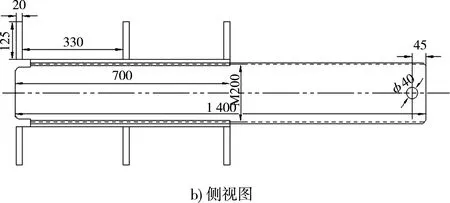

利用實時監測數據精準控制電動調節閥開度控制浮門沉浮,有效提高浮門沉浮效率[8]。根據表2,在閘室左、右導航墻浮門門槽內靠上游側,高程為51.00 m處安裝三腳架式固定支架,固定支架安裝電流型位移傳感器,固定支架尺寸見圖6。

圖6 固定支架基本尺寸(單位:mm)

固定支架采用物理方法(角鋼焊接、膨脹螺栓)固定在門槽上游側。拉線式垂直位移傳感器通過螺栓連接方式安裝在三角支架上,采集測量數據,經線纜實時傳輸到浮門控制系統,經邏輯控制單元編譯實現自動調整左右端電動調節閥開度,實現浮門平穩快速沉浮。

4 結論

1)通過增加系纜鉤輔助牽引設施,用鋼絲繩將浮門與墻體系纜鉤連接,提供浮門縱向牽引力使其能夠快速找準基準點入槽定位,同時增加船隊穩性確保了浮門姿態平穩,大大縮短了浮門入槽時間。

2)在浮門兩側與門槽配合處各安裝一套螺旋副間隙調節裝置,通過控制螺桿位移量實現浮門與門槽位移同步控制,實現浮門快速定位。

3)在導航墻左、右墻浮門門槽內靠上游側高程51.00 m處,加裝電流型位移傳感器及其調節控制系統,在不影響浮門沉浮的基礎上實現其平穩沉浮。