創傷性橈骨遠端骨折固定術后腕關節功能恢復不良的危險因素研究

李吉利, 姚 恒, 王 煒, 劉延軍, 李世龍, 胡金杉, 閆福成, 呂 科

(陜西省咸陽市第一人民醫院骨四科, 陜西 咸陽 712000)

創傷性橈骨遠端骨折是比較常見的上肢骨折類型,在青少年、老年人中發生率較高。青少年橈骨遠端骨折以高能量損傷居多,大多因車禍、運動等所致,老年患者則主要與骨質疏松存在關聯[1]。橈骨遠端骨折若未能及時治療,則會引起創傷性關節炎,促使腕關節功能受限,對患者日常生活影響非常大[2]。目前,臨床針對創傷性橈骨遠端骨折主張以手術治療為主,雖然隨著關節鏡、內外固定術的發展,骨折手術安全性大大提升,但無法確保所有患者均能取得良好的手術效果,仍有部分患者術后腕關節功能恢復情況欠佳。為了更好的對患者進行針對性治療,改善療效,臨床必須明確這類患者術后腕關節功能恢復不良的危險因素。鑒于此,本院納入98例創傷性橈骨遠端骨折固定術患者為研究對象,分析骨折術后腕關節功能恢復不良的危險因素,現將研究情況報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料:選取我院2011年8月至2017年10月收治的創傷性橈骨遠端骨折固定術患者98例,其中男56例,女42例,年齡18~75歲,平均(42.31±10.78)歲;體質指數19~26kg/m2,平均(23.17±2.16)kg/m2;致傷原因:跌倒31例、車禍傷42例、砸傷25例;受傷至就診時間2~15h,平均(7.93±4.75)h;骨折類型:粉碎性骨折27例、非粉碎性骨折71例;骨折AO分型:A型34例、B型36例、C型28例。

1.2診斷標準:參考湯錦波[3]編撰的《橈骨遠端骨折》進行診斷:①明確外傷史;②經臨床初診提示腕部壓痛、腫脹,腕關節活動受限。部分明顯移位者出現“餐叉樣”畸形,可聞及骨擦音;③經過X線片檢查提示橈骨下端尺傾角縮小,骨連續中斷。

1.3納入與排除標準:納入標準:①年齡18~75歲;②經X線、CT等結合臨床表現證實為創傷性橈骨遠端骨折,臨床診斷明確;③新鮮骨折;④無麻醉、手術禁忌;⑤臨床資料完整。排除標準:①伴神經血管損傷;②合并嚴重原發性疾病,如肝、腎、心、肺、造血系統等損害;③惡性腫瘤;④骨折嚴重不穩定;⑤凝血功能障礙;⑥重度營養不良。

1.4方法:手術方法:兩組術前均進行常規檢查,包括血常規、心電圖、查體等,將麻醉、手術禁忌排除。利用CT、X線片等觀察骨折受損程度,明確骨折類型。手術可選擇背側入路與掌側入路:①背側入路:以腕關節近側3cm為始點,止于腕關節遠側5cm,于尺骨莖突與橈骨間的腕背側正中處行縱行切口(長8cm),將皮下脂肪切開,操作時切勿損傷皮神經分支,將伸肌支持帶顯露,明確第4間室內伸肌腱的伸肌支持帶,將其切開,將肌腱向尺側或橈側牽開,將關節囊縱行切開并分離,針對骨折斷端進行清理,確保復位滿意后置入T型接骨板,將骨折處固定,常規置引流條,將切口關閉。②掌側入路:于腕掌橈側腕屈肌腱旁行縱切口(8cm),利用剝離器剝離橈骨掌側,使遠端骨折斷端暴露,若存在骨缺損,則采取植骨治療,預防橈骨短縮。待復位滿意后經復位鉗給予復位處理。采用C型臂透視對關節面、掌傾角、橈骨長度等進行觀察,滿意后置入T型接骨板,將骨折處固定,常規置引流條,將切開關閉。術后指導患者進行康復訓練,促進腕關節功能恢復。研究方法:納入98例創傷性橈骨遠端骨折固定術患者為研究對象,術后患者每隔3個月入院復查1次,根據患者術后6個月腕關節功能恢復效果,將其分成良好組、不良組。腕關節恢復效果參考腕關節功能評估標準[4]進行評價:分為優、良、可、差4個標準,優:腕關節無畸形,前臂旋轉活動度將減少<20度,掌屈背伸活動度減少<15度,無并發癥;良:伴輕度畸形,無明顯主觀癥狀,不伴功能損傷;可:關節活動度、關節功能無明顯恢復,也無進展;差:腕關節疼痛程度影響到工作與日常生活。其中優、良納入良好組,可、差納入不良組。比較兩組性別、年齡、體質指數、就診時間、骨質疏松、骨折類型、骨折AO分型、損傷能量、尺骨莖突骨折、末次復查掌傾角、末次復查橈骨短縮以及功能鍛煉情況,采用Logistic回歸模型分析創傷性橈骨遠端骨折固定術后腕關節恢復不良的危險因素。

1.5統計學方法:利用SPSS20.0統計軟件分析患者的臨床資料,計數資料用構成比(%)表示,采用χ2檢驗,Logistic回歸模型分析創傷性橈骨遠端骨折固定術后腕關節恢復不良的危險因素,以術后腕關節恢復效果為參照,其他因素均為自變量,自變量剔除、納入標準分別為α>0.10與α<0.05。所有分析采用雙側檢驗,檢驗水準為α=0.05。

2 結 果

2.198例患者術后腕關節恢復效果分析:在98例患者中,有26例恢復不良(其中可19例,差7例),占26.53%,72例恢復良好(其中優49例,良23例),占73.47%,見圖1、圖2。

2.2術后腕關節恢復不良與臨床特征的關系:根據患者術后6個月腕關節恢復效果,將其分成良好組(優、良)、不良組(可、差)。不良組年齡≥65歲、有骨質疏松、粉碎性骨折、末次復查掌傾角背傾<10度、末次復查橈骨短縮≥5mm、功能鍛煉不規律占比分別為53.85%、65.38%、57.69%、46.15%、46.15%、42.31%,高于良好組的31.94%、15.28%、16.67%、16.67%、15.28%、9.72%,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

注:*采用連續性校正卡方檢驗

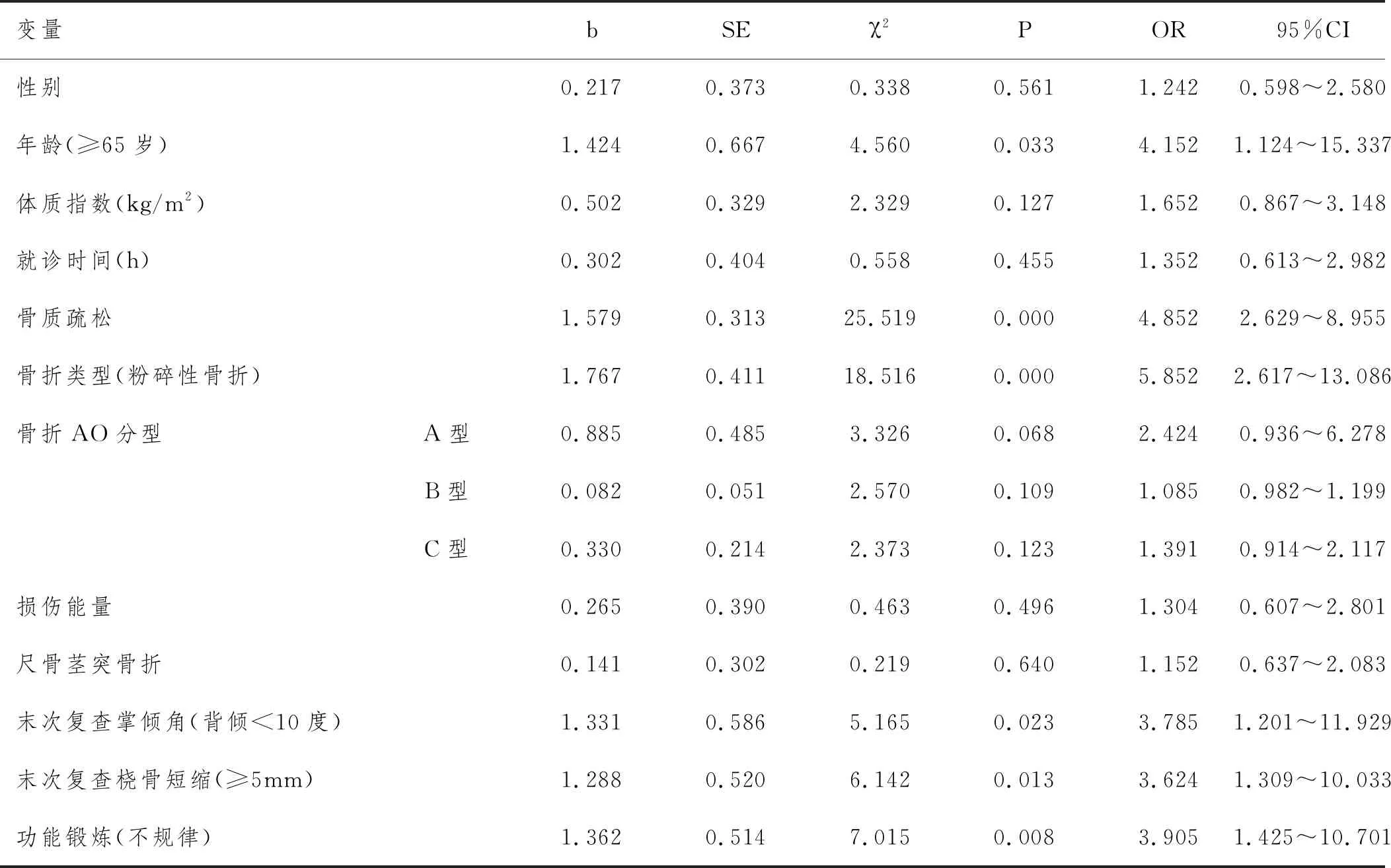

2.3患者術后腕關節恢復不良的危險因素分析:將各變量納入Logistic回歸模型,并對變量進行量化賦值,見表2。結果提示年齡(≥65歲)、骨質疏松、粉碎性骨折、末次復查掌傾角(背傾<10度)、末次復查橈骨短縮(≥5mm)、功能鍛煉(不規律)是患者術后腕關節恢復不良的危險因素(P<0.05),見表3。

表3 患者術后腕關節恢復不良的危險因素分析

圖1 術前骨折影像圖

圖2 術后骨折恢復影像圖

3 討 論

創傷性橈骨遠端骨折若治療不當,則會導致腕關節功能受限。有研究指出在橈骨遠端骨折后,若干骺端力線、關節面未能及時恢復,極易出現畸形愈合,導致腕關節疼痛,不利于關節功能恢復,嚴重情況下甚至導致肩肘關節僵直,危害性非常大[5,6]。目前,橈骨遠端骨折的治療仍以手術治療為主,在患者無麻醉、手術禁忌的情況下,可采用切開復位鋼板內固定術治療,有利于促進骨折愈合。然而,術后腕關節功能恢復容易受多種因素影響,臨床需對此引起重視。本研究發現在98例創傷性橈骨遠端骨折患者中,有72例恢復良好,良好率為73.47%。通過分析良好組、不良組的臨床特征,發現不良組年齡≥65歲、有骨質疏松、粉碎性骨折、末次復查掌傾角背傾<10度、末次復查橈骨短縮≥5mm、功能鍛煉不規律占比高于良好組,最終經Logistic回歸性分析提示上述因素為患者術后腕關節功能恢復不良的獨立危險因素。

本研究提示老年患者的腕關節功能恢復不良率高于非老年患者,究其原因可能在于老年患者骨脆性增加,骨密度下降,且骨組織結構處于逐漸退化狀態,再加上受手術創傷的影響,患者術后恢復慢,可能影響腕關節功能恢復效果。因此,老年患者術后腕關節功能恢復較非老年患者欠佳。此外,本次研究發現骨質疏松對患者術后腕關節功能恢復效果的影響也非常大。骨質疏松發病機制復雜,與生活方式、營養、年齡、遺傳等因素相關[7]。這類患者骨吸收增加,骨量丟失較多,當發生橈骨遠端骨折后,容易出現骨粉碎、骨缺損,對腕關節功能影響更大[8]。鑒于此,醫師在術前必須了解患者的骨質疏松病史,并給予抗骨質疏松治療,提高手術安全性。

粉碎性骨折是比較嚴重的一種骨折類型,本次研究發現與非粉碎性骨折者相比,粉碎性骨折者術后腕關節恢復不良率更高。研究表明粉碎性骨折患者的骨折塊較多,大多因暴力因素所致,容易引起多種并發癥,如關節僵硬、骨萎縮、骨折畸形愈合等[9]。筆者推測這可能增加了粉碎性骨折患者術后腕關節恢復不良的危險性,不利于骨折處愈合。

掌傾角也是影響腕關節恢復的重要因素,它的正常范圍在10度~15度間,當不在正常范圍時,則會導致背側成角畸形[10]。掌傾角丟失會影響腕關節活動能力,縮小活動范圍,降低伸指肌腱力臂。研究表明掌傾角改變可降低腕關節穩定性,引起腕關節退變[11]。這為本研究結論提供了理論支持,本研究發現末次復查掌傾角<10度的患者腕關節恢復不良率更高,進一步證實掌傾角丟失不利于腕關節功能改善。本次研究提示橈骨短縮<5mm的患者術后腕關節功能恢復欠佳,這是影響腕關節恢復效果的重要因素。有研究指出橈骨遠端骨折粉碎程度、分型均影響橈骨短縮,而短縮程度主要由關節面塌陷程度、骺端塌陷程度決定,當橈骨短縮超過4mm時,月骨、舟船接觸應力增加,繼而致腕關節功能下降[12],為本研究提供了理論依據。

在本次研究中,Logistic回歸性分析提示術后康復鍛煉不規律也是導致腕關節恢復不良的重要因素。術后康復鍛煉對鞏固手術療效而言至關重要,然而,部分患者因害怕疼痛,未能堅持運動,導致手掌血液循環不暢,減少橈骨血運,局部骨礦物質下降,骨基質含量降低。而堅持運動能促進骨密度提升,改善機體內分泌,促進局部骨礦物質、血流量增加,有利于改善腕關節功能。

綜上,創傷性橈骨遠端骨折內固定術后腕關節恢復不良與多種因素相關,包括年齡≥65歲、骨質疏松、粉碎性骨折、掌傾角背傾<10度、橈骨短縮≥5mm以及不規律功能鍛煉,能為臨床治療提供依據,便于積極采取針對性措施改善腕關節功能。另外,本研究也存在局限性,如納入樣本量少,觀察時間短,未來將擴大樣本量,并將觀察時間延長,進一步分析這類患者術后腕關節功能恢復不良的危險因素。