神經(jīng)科學的突破性方法:膜片鉗技術

編譯 李升偉

膜片鉗技術最初是為了記錄離子通過細胞膜通道蛋白的電流而發(fā)展起來的,現(xiàn)在它已經(jīng)成為神經(jīng)科學工具箱中真正的中堅力量。

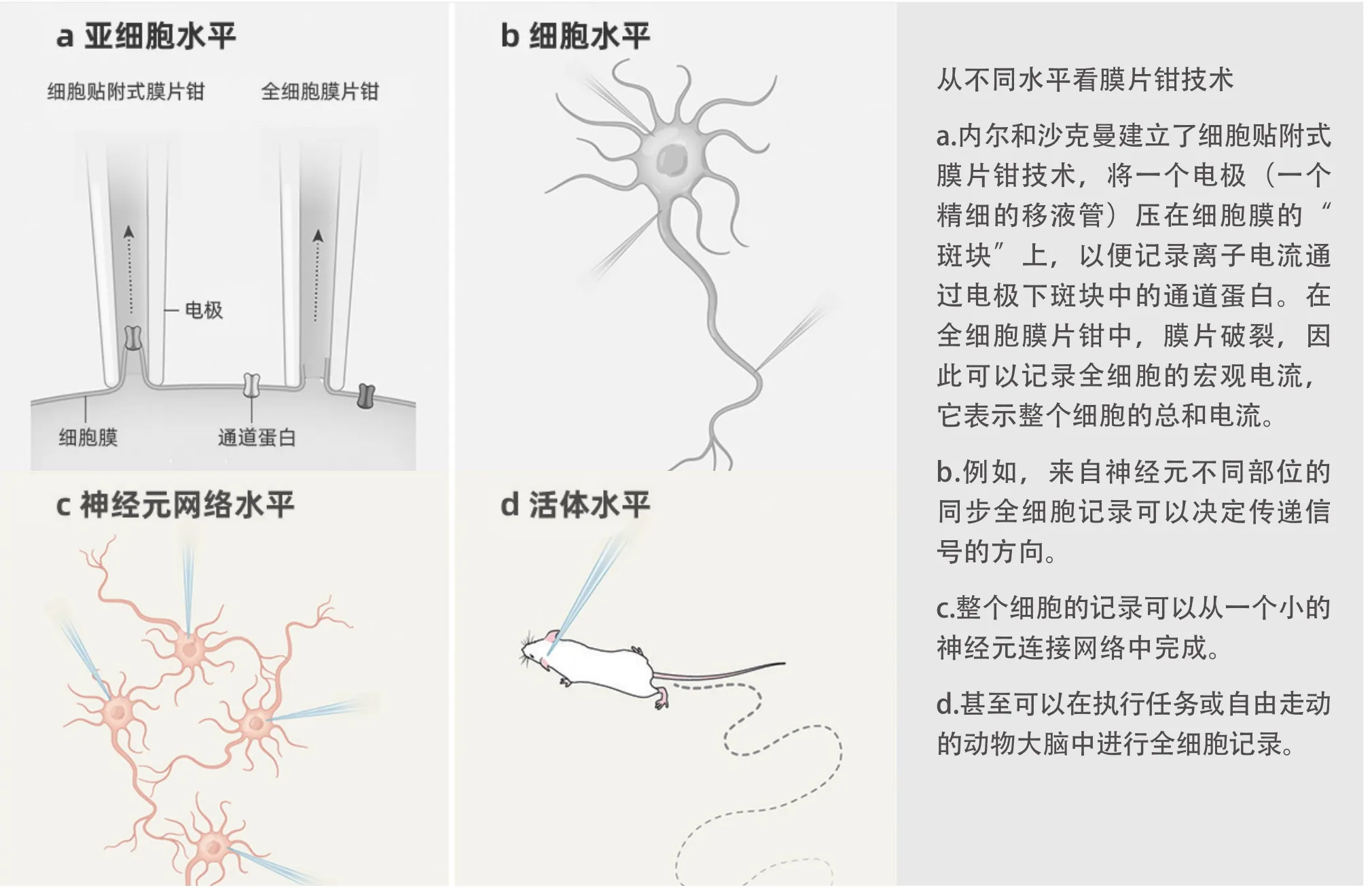

大腦中的信息被認為是由數(shù)千個神經(jīng)元細胞產(chǎn)生的復雜電脈沖模式編碼而成的。每個脈沖,即動作電位,是由流經(jīng)神經(jīng)元膜的帶電離子電流調(diào)節(jié)的。但是,這些離子是如何穿過神經(jīng)元的絕緣膜的,多年來一直是個謎。1976年,埃爾溫·內(nèi)爾(Erwin Neher)和伯特·沙克曼(Bert Sakmann)開發(fā)了膜片鉗技術,該技術明確表明電流是由膜中許多通道蛋白的打開引起的。盡管這項技術最初是為了記錄微小的電流,但它已經(jīng)成為神經(jīng)科學研究電信號最重要的工具之一——從分子水平到神經(jīng)元網(wǎng)絡水平。

到20世紀70年代,人們普遍認為流經(jīng)細胞的電流是由于細胞膜上許多通道的打開而產(chǎn)生的,盡管其潛在的機制尚不清楚。那時,電流通常是用尖利的電極(一種尖端很細的移液管)刺入組織來記錄的。然而,不幸的是,以這種方式記錄的信號太吵了,所以只有通過組織的大的“宏觀的”電流——由許多不同類型的通道調(diào)節(jié)的集體電流——才能被解決。

1972年,細胞間突觸連接生物學的先驅(qū)伯納德·卡茨(Bernard Katz)和里卡多·米里迪(Ricardo Miledi)從膜通道的宏觀電流中推斷出某些特性,但這是在排除了所有可能的混雜因素之后才得以實現(xiàn)的。問題是,宏觀電流可能受到與通道活性無直接關系的因素的影響,如細胞幾何形狀和調(diào)節(jié)細胞興奮性的調(diào)控過程。同樣麻煩的是,對宏觀電流特征的解釋是基于對單個渠道活動統(tǒng)計數(shù)據(jù)未經(jīng)驗證的假設。盡管卡茨和米里迪做了仔細的分析,但是他們的結(jié)論是否正確仍然存在疑問。關鍵的數(shù)據(jù)是由內(nèi)爾和沙克曼使用膜片鉗得到的。

膜片鉗技術從概念上來說相當簡單。將一個直徑較大的移液管壓在細胞膜上,而不是刺入細胞。在適當?shù)臈l件下,移液管的尖端與膜“結(jié)合”,形成一個緊密的密封。與使用尖銳電極相比,這大大降低了噪聲,因為由移液管尖端包圍的一小片膜與細胞膜的其余部分和細胞周圍的環(huán)境是電絕緣的。

這樣,科學家們第一次觀察到了通過膜片中幾個通道的微小電流。記錄確認了關鍵的通道屬性:當通道打開時,在電流痕跡中有一個臺階狀的跳躍;當它們關閉時,有一個臺階狀的回落到基線。現(xiàn)在可以確定細節(jié),如通道的打開和關閉的統(tǒng)計數(shù)據(jù),它們所介導的電流的振幅,以及觸發(fā)通道打開的最佳刺激。借此工作,內(nèi)爾和沙克曼獲得了1991年的諾貝爾生理學或醫(yī)學獎。

膜片鉗的改進使得研究各種制備體中的通道成為可能,從而最終解決長期存在的問題。科學家們對驗證20世紀50年代諾貝爾獎得主艾倫·霍奇金(Alan Hodgkin)和安德魯·赫胥黎(Andrew Huxley)提出的動作電位生成模型特別感興趣。現(xiàn)在可以直接檢驗模型的具體預測,方法是通過單個通道檢查電流,并觀察當通道的分子結(jié)構改變時電流的變化。最終,這個模型被證明基本上是正確的,并且目前仍然是計算神經(jīng)科學家的黃金標準。

膜片鉗的幾個變體之一——全細胞結(jié)構——被一群神經(jīng)科學家發(fā)現(xiàn)了,他們正在研究通道水平以外神經(jīng)元中的電現(xiàn)象。為了實現(xiàn)全細胞記錄,電極下的膜片被擊破,使電進入細胞。與使用鋒利的電極相比,全細胞膜片鉗允許更準確的記錄,更重要的是,對細胞的損傷更小。這使得在細胞水平上對協(xié)同過程的系統(tǒng)研究成為可能,例如通過調(diào)節(jié)分子來調(diào)節(jié)宏觀電流,以及神經(jīng)元中不同類型通道之間的相互作用。

在全細胞結(jié)構中,在細胞中形成的相對較大的開口也為化學物質(zhì)進入細胞提供了途徑,使染料能夠得到配送用于觀察復雜的細胞結(jié)構,并提取RNA用于基因表達分析。內(nèi)爾小組通過向細胞中引入化學物質(zhì),同時跟蹤細胞膜電學特性的變化,來檢測細胞間信息傳遞的基礎事件的先后順序。

全細胞膜片鉗被證明是研究體外保存的大腦切片中神經(jīng)元和神經(jīng)元網(wǎng)絡的集體特性的理想工具。在處理更復雜的系統(tǒng)(如神經(jīng)網(wǎng)絡)的一個挑戰(zhàn)是,可能的混雜因素的數(shù)量增加。沙克曼在20世紀90年代提出的解決方案是用兩個或三個電極同時進行全細胞記錄,這在一些人看來有些過分,因為可以用更少的電極連續(xù)記錄來獲得可比較的數(shù)據(jù)。然而,這樣做的理由是,花時間設計近乎完美的實驗,可以緩解后來在數(shù)據(jù)解釋方面的困難,類似于卡茨和米萊迪所面臨的困難。

因此,來自神經(jīng)元不同部位的同步記錄最終證實,動作電位始于主長神經(jīng)元突起(軸突)的一部分,并傳播回樹突(接收其他神經(jīng)元輸入的簇狀突起)。將電極置于突觸連接的兩側(cè),可以直接研究神經(jīng)元之間信號傳遞的機制。此外,來自不同類別神經(jīng)元的三重記錄揭示了網(wǎng)絡組織的特定基本原則。

膜片鉗技術還被用來檢測在更為自然的條件下的細胞活動。為了研究感覺刺激和運動在大腦中是如何表現(xiàn)的,必須在活體動物身上進行實驗。然而,這種方法的挑戰(zhàn)在于,最輕微的運動就能將電極從神經(jīng)元中移除。由于電極和膜之間的緊密密封,全細胞膜片鉗的結(jié)果是非常穩(wěn)定的。因此,這項技術可以記錄被麻醉的嚙齒動物的樹突和成對的神經(jīng)元,甚至可以記錄來自會走路和跑步的動物的信息。

可以論證的是,膜片鉗記錄仍然是研究大腦電信號最直接有效的方法。用這種技術獲得的數(shù)據(jù)基本上代表了神經(jīng)科學許多分支研究人員的基本事實,從理論工作者到開發(fā)治療某些腦部疾病(包括癲癇和自閉癥)藥物的轉(zhuǎn)化研究人員。

另外,膜片鉗補充和豐富了現(xiàn)代的“光遺傳學”技術,它可以利用光控制和可視化大量神經(jīng)元的活動。新興的技術,如用于視覺的假眼,可能會嚴重依賴于膜片鉗記錄來建立將外部刺激轉(zhuǎn)化為電信號的最佳條件。在可預見的未來,膜片鉗技術顯然仍將是神經(jīng)科學家的重要工具。