理想心血管健康行為和因素對原發性肝癌發病的影響

崔皓哲, 趙 利, 孫苗苗, 康建忠, 王萬超, 劉四清, 曹立瀛

1 華北理工大學研究生院, 河北 唐山 063000;2 華北理工大學附屬開灤總醫院 肝膽外科, 河北 唐山 063000

原發性肝癌是極為常見的惡性腫瘤之一,據全球癌癥統計報告顯示,中國肝癌新發病例占全球發病的一半以上[1]。肝癌患者預后差,疾病負擔重,已成為我國一項重大的公共衛生問題[2]。近些年,我國居民生活水平不斷提高,成年人群中多種慢性病相關生活方式均健康的比例極低,更加劇了問題的嚴重性[3]。在流行病學調查中已發現包括從未吸煙[4]、適量飲用咖啡[5]、理想BMI[6]、健康飲食習慣[7]、積極體育鍛煉[8]等在內的健康生活方式對肝癌的發病起到保護作用。以往研究僅考慮單一因素的影響,但這些因素常常共同存在,尚不清楚其共同效應可在多大程度上對中國人群肝癌的發病造成影響。有研究[9-11]顯示,肝癌與心腦血管疾病具有許多共同的危險因素,如非酒精性脂肪肝、肥胖、不良生活行為方式等。2010年美國心臟病協會(AHA)提出了心血管健康行為和因素的定義,包括4個行為指標(吸煙、體育鍛煉、BMI、飲食)和3個因素指標(血脂、血壓、血糖)[12],已往研究[13-14]發現心血管健康行為和因素對多種慢性病的發病起到保護作用。為此,依據開灤研究的數據,探討理想心血管健康行為和因素對肝癌發病的影響。

1 資料與方法

1.1 研究對象 開灤研究(注冊號:ChiCTR-TNC-11001489)是一項以功能性社區人群為基礎的危險因素調查及干預的隊列研究。2006年7月-2007年6月(以下簡稱2006年度)由開灤總醫院等11家醫院對開灤集團在職及離退休職工進行首次健康體檢,通過調查問卷的方式收集相應的流行病學資料,同時收集人體測量學及實驗室檢查數據。本研究方案經開灤總醫院倫理委員會審批(批號:200605),觀察對象均簽署知情同意書。

1.2 納入標準和排除標準 納入標準:(1)年滿18周歲,參加2006年度健康體檢的開灤集團在職及離退休職工;(2)認知能力無障礙,能完成調查問卷。排除標準:(1)2006年度體檢中患有惡性腫瘤者;(2)心血管健康行為和因素中任一項數據缺失者。

1.3 資料收集

1.3.1 基線資料調查及隨訪 2006年-2007年開灤集團依照統一的調查問卷和查體項目對在職及離退休職工進行了體檢,并對觀察對象進行追蹤隨訪(每兩年進行一次體檢)。所有新發原發性肝癌患者均有醫院就醫資料并經由專業培訓的調查員一一確認。

1.3.2 新發肝癌的確定 通過開灤集團醫療保險系統、唐山市醫療保險系統以及開灤總醫院出院信息系統提供的數據,檢索觀察對象肝癌新發病例情況。由中國醫學科學院腫瘤醫院的調查員經嚴格培訓后到新發病例診治的醫院摘錄病史資料以核實診斷。采用世界衛生組織國際癌癥研究署(IARC/WHO)提供的CanReg4.0軟件(http://www.iacr.com.fr.canreg4.htm)對腫瘤新發病例進行錄入及邏輯核查,按照國際疾病分類第10版(ICD-10)進行惡性腫瘤病例定義,根據ICD-10將C22.0~22.9定義為肝癌。新發肝癌的診斷標準根據《原發性肝癌診療規范(2011年版)》[15]。收集資料起自2006年7月1日,截止到2018年12月31日,未發生事件者隨訪截止時間為死亡時間或末次隨訪時間(2018年12月31日);發生事件者隨訪截止時間為肝癌確診時間。

1.3.3 相關定義 按照AHA提出的心血管健康指標評分標準,每項指標分為3個等級(理想、一般、差)。由于2006年啟動的開灤研究調查問卷中未列入“蔬菜攝入量”的健康指標,但考慮到鹽攝入水平對我國人群的影響及《心臟病學實踐2010—規范化治療》[16]中提出的健康標準,本研究將AHA健康行為定義中的“蔬菜攝入量”改為“食鹽攝入量”,根據喜好歸類為“喜淡”、“一般”、“喜咸”;問卷中體育鍛煉的定義與AHA定義的標準略有不同,本研究問卷中理想運動量為每周≥3次,每次≥30 min。 問卷調查內容、人體測量學、血清生化檢測的測量方法見本課題組前期研究[17]。

根據2006年度開灤職工收入情況,將家庭人均收入定義為:一般收入(<1000元)、高收入(>1000元);受教育程度:低教育水平(中學以下學歷)、中等教育水平(中學學歷)、高等教育水平(大學以上學歷);乙型肝炎:根據體檢資料,肝炎檢測中HBsAg陽性者;肝硬化:調查問卷自行報告或超聲檢查確診肝硬化;脂肪肝:根據超聲下肝實質回聲、肝內血管走行將影像學結果分為無或輕度脂肪肝、中或重度脂肪肝。

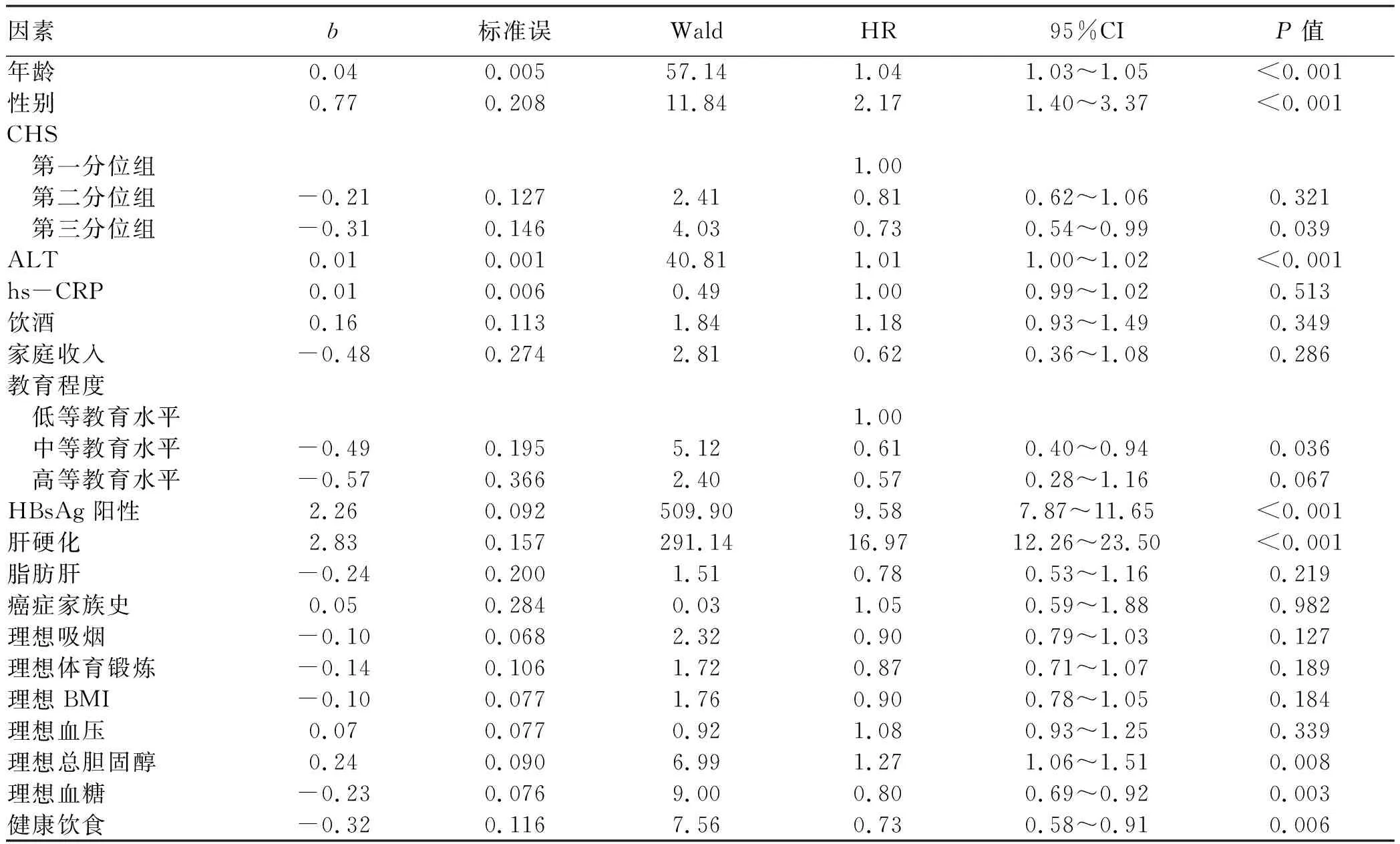

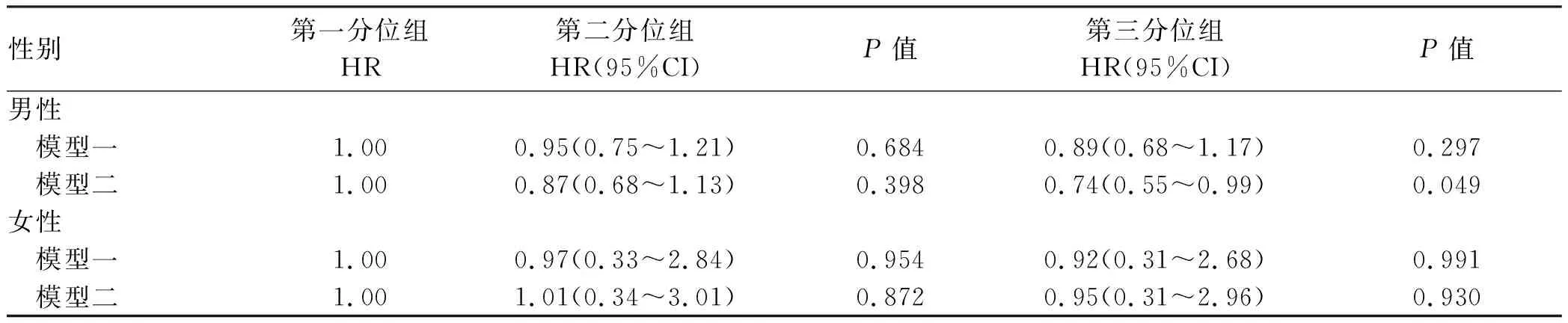

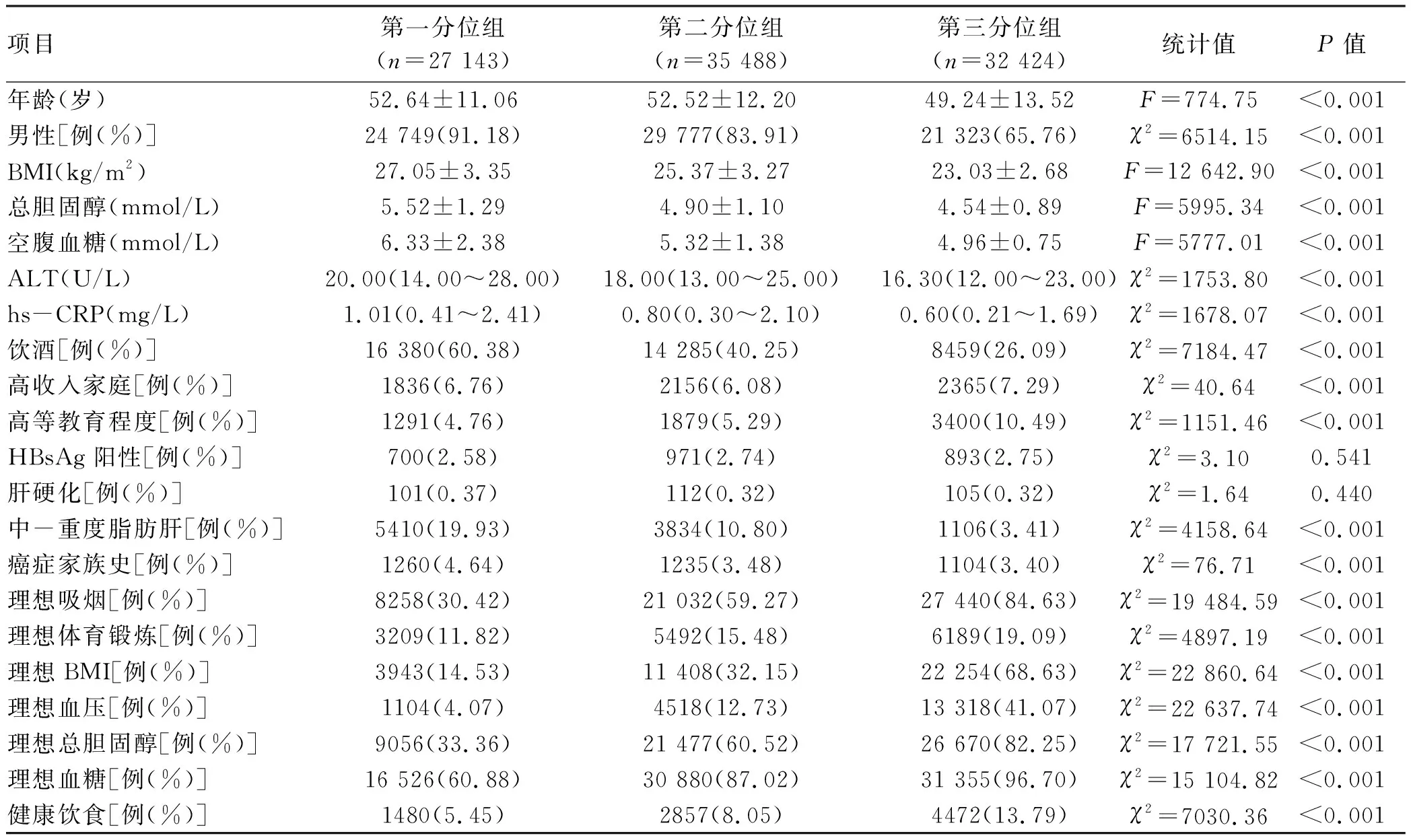

1.4 分組依據 采用簡易復合式評分系統—心血管健康評分(CHS)[18]評估個體心血管健康情況。心血管健康指標的賦值:差為0分,一般為1分,理想為2分,分值范圍:0~14 分。將研究對象按照CHS評分情況進行三分位分組:第一分位組(CHS≤7分)、第二分位組(7分 2.1 一般資料 參加2006年度健康體檢者101 510例,排除心血管健康行為和因素指標不完整者6081例,排除既往癌癥病史者374例,最終納入研究對象共95 055例,平均年齡(51.43±12.46)歲,其中男75 849例,女19 206例。根據CHS將研究對象分為3組,其中第一分位組27 143例,第二分位組35 488例,第三分位組32 424例,3組年齡、男性比例、BMI、總膽固醇、空腹血糖、ALT、超敏C反應蛋白(hs-CRP)水平及飲酒、家庭收入、受教育程度、脂肪肝、癌癥家族史、理想吸煙、理想體育鍛煉、理想BMI、理想血壓、理想總膽固醇、理想血糖、理想飲食比例組間比較差異均有統計學意義(P值均<0.05)(表1)。 2.2 3組的累積發病率情況 平均隨訪(11.49±1.86)年,共發生肝癌387例,其中男360例,女27例。3組間人年發病率分別為:4.11/萬人年、3.78/萬人年、2.84/萬人年。3組的10年累積發病率分別為:4.43‰、3.61‰、2.84‰,經log-rank檢驗,3組間累積發病率比較差異有統計學意義(χ2=8.29,P=0.016)(圖1)。 表1 3組研究對象一般資料及各理想健康生活方式和因素比較 2.3 影響肝癌發病的Cox比例風險模型 在多因素Cox比例風險模型中,年齡、男性、ALT水平、HBsAg陽性、肝硬化、CHS第三分位組、中等教育水平以及CHS組分中理想總膽固醇、理想血糖、健康飲食為肝癌發病的影響因素(P值均<0.05)(表2)。在模型一中校正年齡與性別后,與第一分位組相比,第二、三分位組的HR(95%CI)分別為0.95(0.75~1.20)(P=0.663)、0.88(0.69~1.13)(P=0.300);在模型二中校正相關混雜因素(年齡、性別、ALT、hs-CRP、飲酒、家庭收入、教育程度、HBsAg陽性、肝硬化、脂肪肝、癌癥家族史)后,第二分位組的HR(95%CI)為0.87(0.67~1.13)(P=0.321),第三分位組的HR(95%CI)為0.74(0.56~0.98)(Pfor trend<0.05)。在不同性別人群中,也分別進行了Cox比例風險模型分析。在男性人群中,與第一分位組相比,模型一中第二、三分位組的HR(95%CI)分別為0.95(0.75~1.21)(P=0.684)、0.89(0.68~1.17)(P=0.398),模型二的第二、三分位組的HR(95%CI)分別為0.87(0.68~1.13)(P=0.297)、0.74(0.55~0.99)(P=0.049);而在女性人群中,并未發現統計學差異(表3)。 盡管2000至2011年間我國肝癌的世界人口標化率平均每年降低1.8%[19],但隨著肥胖、非酒精性脂肪性肝病的日趨流行,肝癌的防控仍不容樂觀。2007年世界癌癥研究基金會及美國癌癥研究中心(WCRF/AICR)針對惡性腫瘤的預防提出了“健康生活方式”的重要核心因素,即健康飲食、積極體育鍛煉、保持正常體質量[20];《中國肝癌一級預防專家共識(2018)》[2]中也建議改變高危致癌風險相關的生活方式以期對肝癌進行有效的初級預防。 表2 影響肝癌發病的多因素Cox比例風險模型 表3 不同性別人群CHS影響肝癌發病的Cox比例風險模型 注:模型一校正了年齡;模型二校正了年齡、ALT、hs-CRP、飲酒、家庭收入、教育程度、HBsAg陽性、肝硬化、脂肪肝、癌癥家族史。 本研究發現第三分位組的觀察對象發生肝癌的風險是參照組的0.73倍,并且隨著CHS每提升1個單位(即每增加1分),肝癌的發病風險降低6%;研究還顯示在開灤研究人群中,男性第三分位組的人群肝癌的發病風險為參照組的0.74倍,而在女性中并未發現該結果。美國ARIC研究[21]對13 253例觀察對象進行長達20年的隨訪后發現,心血管健康行為及因素與惡性腫瘤的發病呈負相關,與對照組相比,特別是擁有6~7項健康行為方式與因素的觀察對象未來發生癌癥的風險降低了51%。Aleksandrova等[22]研究表明“綜合生活方式”,即健康體質量、不吸煙、積極體育鍛煉等生活方式,使得歐洲人群惡性腫瘤發病風險降低37%。中國的一項多中心隊列研究[23]發現:與0~3項健康生活方式的觀察對象相比,擁有全部6項健康生活方式使得惡性腫瘤的發病風險降低17%,由于隨訪期間肝癌發病例數較少而未能發現明顯的統計學差異,但結果仍有一定的借鑒意義。以上研究提示健康生活方式對肝癌的發病可以起到保護作用,隨著健康生活方式及因素數量的增加,肝癌的發病風險也會隨之下降。 除肝炎、肝硬化外,煙草這一危險因素是目前急需得到控制的不良生活方式之一。根據《2010年全球成人煙草調查-中國報告》[24]顯示:中國有超過3億的吸煙者,且有超過7.4億的居民暴露在二手煙環境中。Lee等[25]通過對38項隊列研究和58項病例對照研究進行薈萃分析后發現,吸煙者發生肝癌的風險是非吸煙者的1.51倍。Liu等[26]在中國南方地區通過病例對照研究發現HBsAg陽性、吸煙的女性發生肝癌的風險相較于HBsAg陰性、非吸煙的女性,發生肝癌的風險高出15.68倍。煙草還會加重肝纖維化程度,增加HBV與HCV的致癌作用[27]。同時,煙草也是許多慢性病的危險因素之一[28-29]。本研究發現,與正在吸煙或已戒煙者相比,從未吸煙者的肝癌發病風險降低。因此,更應將“無煙文化”作為一項獨立的健康行為進行推廣。 肥胖是又一項需要解決的問題。包含17項研究的薈萃分析結果顯示患有肥胖癥的男性發生肝癌的風險增加2.04倍,患有肥胖癥的女性增加1.56倍[30]。Tian等[31]研究發現2000年-2015年,中國的肥胖人數在逐年增加,所造成的疾病負擔也隨之加重。隨著人們生活方式的改變和肥胖人口的持續增加,我國肝癌的發病形勢將更加嚴峻。因此,超重、肥胖者可通過良好飲食習慣、增加身體運動等措施保持健康體質量水平。同時,血糖的問題也應得到足夠重視。根據最新流行病學調查數據顯示:我國成年人糖尿病患病率高達10.9%[32],與30年前相比[33],患病率增加了15倍。血糖升高即可導致肝癌的發病風險增加[34]。Han等[35]對10項隊列研究的薈萃分析結果顯示,當空腹血糖高于6.5 mmol/L時,肝癌的發病風險開始增加,高空腹血糖發生肝癌的風險增加了1.77倍。因此,對于肝癌的防治,血糖水平升高同樣值得警惕。本研究發現理想血糖的觀察對象發生肝癌的風險為對照的80%,因此高血糖患者更應通過合理服藥、控制飲食、加強體育鍛煉等方式嚴格控制血糖水平。 在全部的心血管健康行為和因素中,7種行為和因素均為可干預因素,在本研究中大多數觀察對象的CHS集中在7~11分(占比69.89%),在較高的CHS(12~14分)中男性僅有3.72%,女性比例相對較高,占16.84%,根據本研究人群較高CHS得分所占比例(20.56%),顯示出本研究中擁有較好心血管健康行為和因素人數較少,可見我國居民在健康生活方式的改善方面仍有很大提升空間。目前的流行病學研究更加強調健康生活方式的綜合效應而非單一因素的影響,通過改善生活方式,增加健康行為因素的數量,進行健康教育和健康促進,行之有效的施行初級預防措施,對于減輕肝癌造成的疾病負擔至關重要。 本研究具有一定的優勢,使用了前瞻性隊列研究方法,樣本量大且失訪率低,隨訪時間長。但本研究亦存在一定的局限:首先,并未對肝癌的病理類型進行區分,肝細胞癌和肝內膽管癌的發病機制不同;其次,盡管本研究校正了較多的混雜因素,但仍有某些危險因素未能校正,如丙型肝炎;最后,基線數據僅使用單次的數據,這可能會導致結果不穩定。因此,未來進一步的隨訪及病因學的探索將有助于精準探討理想心血管健康行為和因素對肝癌發病的影響。

2 結果

3 討論