我之所見“婦人啟門”圖

□張雅男

“婦人啟門”圖的主要特征是一扇假門,門扉半開,一女子半身探出門外。這種圖像最早可以追溯到東漢,在宋、元最為流行,一直延續到明、清。就目前發現而言,“婦人啟門”圖形式多樣,“婦人”的具體形象表現為仙女、女侍、男侍、孩童、僧人等,啟門也有向外與向內之不同。根據“婦人啟門”圖在整體構圖中的位置,可分為三種類型,第一種是只有門和“婦人”;第二種在第一種基礎上加了上下兩層樓闕,樓闕上下兼有假門,“婦人”的位置可在樓上,也可在樓下;第三種是在第一種或第二種的基礎上加了門外的神獸、車馬、行人等場景。根據門開啟的狀態,可分為左門閉、右門開,右門開、左門閉或左右門全部半開。就目前掌握的資料來說,主要是前兩種形式,第三種較少。只有一扇門開啟時,通常是“婦人”探出半個身子,但也有例外,如東漢晚期滎經陶家拐磚室墓[1]石棺雖只開左門,但是“婦人”全身站于門外。兩扇門都開時,通常是“婦人”全身站于門外,但也有例外,如內蒙古敖漢旗下灣子遼代墓[2]北壁繪有“婦人啟門”圖,兩扇門都半開,“婦人”通過左門透出半個身子。根據婦人與門的相對位置,又可細分為半身像與全身像,也就是學術界所說的啟門、掩門、倚門三種形式,但是何種形式為啟門,何種形式為掩門或倚門,學術界沒有明確定義。無論是啟門、掩門還是倚門,都是一種開門的狀態,因此本文為研究方便,就使用“婦人啟門”這一術語來統稱這一類圖像。

圖一 四川蘆山王暉墓石棺上的“婦人啟門”圖

一、“婦人啟門”圖含義與“婦人”形象的演變

“婦人啟門”圖最早出現于漢墓中的石棺與畫像石上。“婦人”為仙女形象。如四川蘆山王暉墓[3]石棺前端就是一個長翅膀的仙女(圖一),她輕開左門,手撫右門而立,衣角向上飛揚,呈現一種動態的美感。

漢代的“婦人啟門”圖很少獨立存在,通常是作為畫面的一部分,與之伴隨存在的有神獸、小鬼、車馬出行、宴樂等景象,營造出一種天境的生活氛圍。如重慶云陽縣舊縣坪遺址“漢巴郡朐忍令廣漢景云碑”[4]正中有一扇假門,假門左側是一個小鬼,小鬼躡手躡腳地向大門走去,右側有一個神獸,昂首挺胸,雙翅升展,右爪微抬,向著小鬼呈起飛狀態,仿佛只要小鬼再敢上前一步,神獸就立馬將其制服。中間假門左扇門大開,右扇門緊閉,一位“婦人”手扶右門而立,向外張望,像是在觀察門外的一切,以確保門內的安全(圖二)。

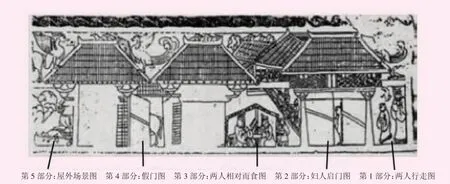

江蘇邳縣繆宇墓[5]前室西額畫像(圖三),依據畫面布局,可分成五部分。從右至左依次是兩人行走圖;婦人啟門圖;兩人相對而食圖,后有一人端著食盤,再后面是一座樓梯,有兩人扶梯而上;假門圖,門半開,門內露出馬尾與馬的后蹄;車馬出行圖,屋頂上的馬帶有翅膀。其中1、3 兩部分運用的是透視法來表現屋內的場景,2、4 部分用假門、“婦人啟門”、半匹馬的形象來說明屋內與屋外的空間位置關系,第5 部分則完全表現的是屋外的場景,這樣一來就構成了一幅完整的生活畫卷。但是這幅生活畫卷因屋頂的天馬而顯得神秘、夢幻,也與現實真實生活有了本質的區別。

圖二 漢巴郡朐忍令廣漢景云碑上的“婦人啟門”圖

圖三 江蘇邳縣繆宇墓前室西額畫像

“婦人啟門”圖在漢代不是一個獨立的構圖樣式,即使在石棺等這樣的小面積載體中,總有一些附屬圖樣來輔以闡釋整體圖像的含義。而在墓壁等這種大面積載體中,“婦人啟門”圖僅是作為整體構圖的一部分。它的重要作用一方面是用開啟的門與“婦人”形象來顯示居住環境的空間感,使平面化的繪圖有了立體效果,增加了空間的縱深度。另一方面是用假門與“仙女”形象來區別生前世界與死后世界。也就是說,漢代的“婦人啟門”圖主要反映的是死后的理想生活。這種寓意與漢代神仙體系密切相關,仙境的圖像大量用于裝飾墓室,死亡不再是生命的終結,反而成為一種升華。

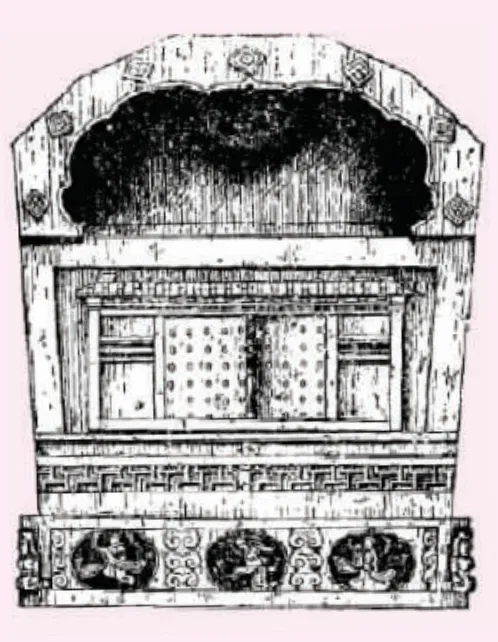

到了魏晉南北朝,一方面由于常年戰亂,另一方面由于貴族奉行簡葬之風,故“婦人啟門”圖發現較少。其中最精美、藝術研究價值最高的當數忻州九原崗北朝壁畫墓[6]中的“婦人啟門”圖(圖四),這幅壁畫位于甬道前端墓門上方的門墻正面,主體結構是一個彩繪的木結構門樓圖。

該壁畫中的建筑為大出檐廡殿頂式屋頂,正脊兩端是兩個向上倒卷的巨大鴟尾,鴟尾繪制得極其夸張,有意與現實建筑做一定的區別。斗栱為人手交叉的重疊斗栱,顯然是故意繪制復雜的。門樓設有三門,較寬的正門分為兩扇,較窄的兩個側門僅有一扇。正門緊閉,兩側門外側各有一位頭梳雙髻的年輕侍女,短靴短裙,胸前皆有一半透明的長方形紗狀物。兩側門半啟,門內各有兩位年輕女子,一女子側身回頭與身后的女子呈對話狀態,門內的婦人已脫離漢代仙人的形象,完全是現實生活場景。這幅畫的屋頂上方依舊延續著漢代的神話體系,但建筑與建筑內的人已經非常現實化。這幅“婦人啟門”圖很好地承接了漢代的神仙體系與唐、宋、元的世俗體系,處于一個關鍵的過渡時期。

到了唐、五代,“婦人啟門”圖的構圖簡單化,如四川彭山后蜀宋琳墓[7]中石棺前后兩側刻有仿木建筑脊檐和門柱,石棺前刻有一扇假門,門兩側各有一間窗格,門內一婦人向外探出半個身子(圖五)。這一構圖已非常接近宋代的“婦人啟門”圖。此時的“婦人啟門”圖已被逐漸單獨拿來構圖,一方面說明它可以獨自表達一個含義,無需再用其他輔助題材來解釋。另一方面說明它所代表的含義簡單化,僅代表“啟門”的本意,用來暗示空間概念。

進入宋、元以后,“婦人啟門”圖可以說在中國遍地開花,在四川、重慶、貴州、湖北、寧夏、甘肅、河南、河北、山西、陜西、內蒙古均有發現,其中以山西、河南中原地區居多。

圖四 忻州九原崗北朝壁畫墓中“婦人啟門”圖

圖五 四川彭山后蜀宋琳墓中“婦人啟門”圖

此時的門閥貴族勢力喪失殆盡,門第血統不再成為界定人們社會地位的標準,社會身份制度基本消失,一般成為經濟、文化的中堅力量,社會急劇平民化,墓葬的豪華程度成為個人與家族財力的象征,墓室內的裝飾也以富足的生活場景為主,特別是仿木建筑磚雕壁畫墓的出現,這種墓運用雕磚和壁畫兩種技法,在磚室墓內表現出仿木構的斗栱、倚柱、門窗、天花藻井等建筑構件,并在上述構建之間用雕磚和彩繪表現人物、故事等各類題材,這一墓室的出現為繪制奢華場景提供了充分的創作空間。代表家庭生活的“婦人啟門”圖大量出現。這時的“婦人啟門”圖既可作為整體圖畫的一部分,也可單獨使用。

在整體組合構圖中,“婦人啟門”圖更加靈活,多是依據畫面故事需要而設,既有進門的“婦人”,也有出門的“婦人”,“婦人”的姿態也不拘于單一的啟門狀,有手持物品的、快步疾走的。如河北宣化2 號遼墓[8]中,一婦人手持茶盤,一腳已邁入門內,后半身被門柱遮擋,門內側站有一位男侍,兩位男性官員在屋內交談(圖六)。7 號墓[9]中,同樣是一位“婦人”手持茶盤入門,只是門還沒有開啟,婦人已大步走到門口,下一個動作便是推門而入(圖七)。5 號墓[10]東壁是一幅“婦人出門”圖(圖八)。這些圖顯然是根據畫面整體故事而設定的,它的作用是將片面的畫連續起來,成為一個完整的故事,給人一種空間上的完整性。“婦人”形象已徹底脫離神仙體系,表現的是現實生活的繁忙與安樂。

圖六 河北宣化2 號遼墓中“婦人啟門”圖

圖七 河北宣化7 號遼墓中“婦人啟門”圖

在獨立構圖中,“婦人啟門”圖進一步簡化,僅保留主體圖像,“婦人”的造型也趨于粗獷,多用簡易的線條刻畫人物輪廓,重在展示圖像的完整度。如在忻州保德縣發現一批石刻[11](圖九),其中有四幅“婦人啟門”圖,圖像均由帶窗的門與“婦人”構成。這種呈現統一規格造像石刻的出現,說明工匠當時已有一個基礎性的模板,或者是此類圖像已成定制。在統一成批次的生產中,只能在細節處稍作改動。這也進一步說明在宋元時期,“婦人啟門”圖的運用已經相當成熟,構圖也趨于定式。它使用的范圍也進一步擴大,不僅僅局限于墓室,所表示的含義也進一步淡化,更多是作為一種裝飾題材在使用。

圖八 河北宣化5 號遼墓中“婦人啟門”圖

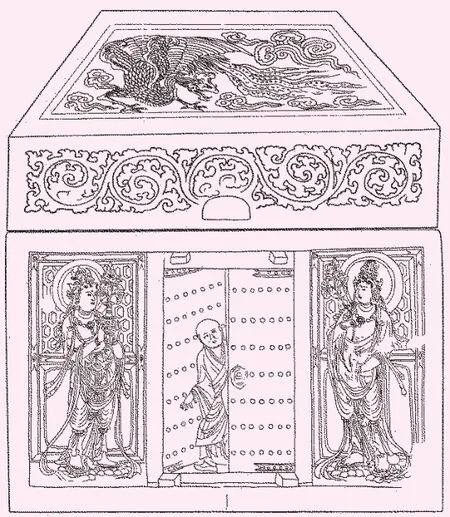

另一方面,進入宋以后,“婦人啟門”圖中的“婦人”形象更為豐富,出現了僧人,如山東兗州興隆塔地宮宋代舍利石函正面假門所繪的“婦人啟門”圖(圖一○)。

無論“婦人”形象如何演變,“婦人啟門”圖始終都蘊含著一種意思,即空間暗示。假門的出現雖也有暗示空間的作用,但是假門是靜態的,特別是在復雜的構圖中,它很容易被當成是建筑的一部分而忽略掉,但是開啟一扇門,走出半個人,這種動態效果直截了當地表明門后面還有一個更為隱秘的空間,使平面構圖有了縱深感。又因時代的不同而增加了時代的特征,由此而表現出不同的具像。如在漢代,更多偏重于死后升天生活場景的描繪,魏晉至唐開始逐漸由神仙體系向世俗場景過渡,進入宋以后更多偏重于世俗生活的描述。

圖九 忻州保德縣宋元石刻“婦人啟門”圖

圖一○ 山東兗州興隆塔地宮宋代舍利石函正面假門上的“婦人啟門”圖

二、“婦人啟門”圖載體的演變

“婦人啟門”圖所依附的載體非常豐富,有崖體、墻壁、石棺、石碑、佛塔、經幢、銅鏡、瓷枕。但是這些載體并不是同時出現的,它也有一個演變過程。

根據目前考古資料發現可知,“婦人啟門”圖最早出現于石棺外側,這與中國的墓葬形制是分不開的。在中國,墓葬的最初形式只是一個洞或一個土坑,將人的遺體放在里面,蓋上土便是墓。后來出現了“棺”的概念,棺的出現,在中國墓葬史中具有劃時代的意義,它第一次為死者提供了一個固定的空間。再后來,出現了“槨”,與棺構成了棺槨。棺槨雖然比棺的空間大,但是依舊難以有足夠的空間來表現古人的想法,因此才產生了非衣,用帛畫的形式來擴充棺槨的空間。后墓室出現,有足夠的空間來儲存隨葬品和展示墓的內部空間,墓室上方的頂、甬道、墓壁都為設計提供了足夠的空間。棺和隨葬品也不再從墓坑上方垂到墓室,而是從墓門送入,其過程就和人們搬入新家一樣。東漢明帝廢除一帝一廟的制度,把歷代神主匯集到一個祖廟中,實行同堂供奉辦法,并明確把祭祀場所移到了墓地。這種變化導致了墓室功能與墓室設計結構的根本性變革,墓室不再只具有儲藏功能,它徹底成為了一種活動空間。這一系列的變化表明地下世界已不再是一個完全與生人割裂的世界,生人可以通過墓室來寄托自己的相思之情,也可以通過墓室來規劃自己死后的世界。

漢代的魂魄觀念、神仙體系與墓室的空間性很好地交織在一起,它激發了新的藝術創作形式,壁畫、畫像磚和畫像石隨之出現,人們把對生前的留戀與死后的向往全部表現在了墓室里。“婦人啟門”圖的載體也在這一墓葬形制的演變中,經歷了由石棺到墻體、磚體的演變。

圖一一 山東長清靈巖寺唐慧崇塔上的“婦人啟門”圖

隨著佛教在中土的傳播與本土化,在唐代,“婦人啟門”圖出現在了佛塔上。如山東長清靈巖寺唐慧崇塔(圖一一),東壁與西壁均有假門,門前各站一位婦人。

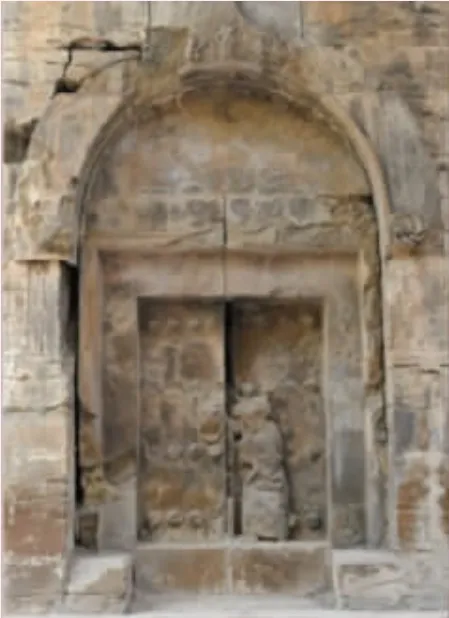

圖一二 忻州定襄五仙山白佛堂后壁“婦人啟門”圖

圖一三 上海博物館收藏的白釉瓷枕“婦人啟門”圖

此時的“婦人”形象與之前墓室中發現的“婦人”形象并無差別。佛塔與婦人形象的結合一方面說明佛教同本土文化的融合,另一方面也說明“婦人啟門”圖題材使用的廣泛化。

明嘉靖十四年在忻州定襄五仙山石罅中開鑿一座白佛堂,堂內阿彌陀佛位于窟中央偏后,結跏趺坐在117 厘米高的蓮蒂之上。造像左右前后留出空間,形成甬道,拜佛者可繞佛禮拜。后壁依山體雕“僧人啟門”圖(圖一二),僧人身披通肩袈裟,手提壺,一腳在里,一腳在外,正準備走進來。它利用假門與呼之欲出的“僧人”巧妙地掩蓋了石窟空間的不足,暗示觀者后面還有無窮的空間,這里用“僧人啟門”也與佛窟的整體環境相協調,使畫面更具有真實感。“僧人啟門”圖是“婦人啟門”圖的一種特殊形式,它因依附于佛塔與佛窟而有了別于一般墓室的含義,但是離開載體而言,它所反映的本質含義沒有變,依舊是空間暗示作用。

“婦人啟門”圖還出現瓷枕與銅鏡上,如上海博物館收藏的白釉瓷枕(圖一三)與寧夏博物館收藏的明皇游月宮鏡,其上均有一副“婦人啟門”圖。

“婦人啟門”圖的空間使用范圍經歷了由地下到地上的過程,具體載體由石棺、畫像石擴展到了墓室墻壁、地面石刻、佛塔、銅鏡、瓷枕等。地理分布范圍也從最初的川渝地區一步步向外擴展,北到內蒙古,西到甘肅,南到貴州,東到山東,分布核心也由漢代的川渝轉移到宋代的山西、河南一帶。由此可以看出,“婦人啟門”圖自誕生以來,就以它獨特的構圖形式與豐富的內涵受到人們的喜愛,隨著時間的變遷,人們依據現實的需要對它不斷賦予新的認識與理解。

[1]李曉鷗《四川滎經發現東漢石棺畫像》,《考古與文物》1988年第2期。

[2]敖漢旗博物館《敖漢旗下灣子遼墓清理簡報》,《內蒙古文物考古》1999年第1期。

[3]任乃強《蘆山新出土漢石圖考》,《康導月刊》第四卷六、七期,1942年。

[4]楊孝鴻《漢代墓葬畫像中“假門”現象之探討——兼談墓葬空間的性質問題》,《南京藝術學院學報(美術與設計版)》2013年第1期。

[5]南京博物院、邳縣文化館《東漢彭城相繆宇墓》,《文物》1984年第8期。

[6]山西省考古研究所、忻州市文物管理處《山西忻州市九原崗北朝壁畫墓》,《考古》2015年第7期。

[7]任錫光《四川彭山后蜀宋琳墓清理簡報》,《考古通訊》1958年第5期。

[8][9][10]河北省文物研究所《宣化遼墓:1974—1997年考古發掘報告》(上、下),文物出版社,2001年。

[11]忻州市文物管理處、保德縣文管所《山西保德發現一批宋元石刻》,《文物世界》2001年第5期。