腦卒中吞咽障礙患者早期康復護理中采用行為轉變理論的效果分析

姚麗

(華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 湖北 武漢 430010)

腦卒中是一類危害性極大的疾病,患者會出現多方面的機體功能障礙,生活質量會大大降低[1-2]。腦卒中吞咽障礙患者日常飲食會受到很大影響,還有可能引起嗆咳、誤吸、肺部感染等并發癥,需盡早開展康復訓練[3-4]。行為轉變理論是一項新型的慢性病患者行為研究理論,本次試驗中我院將其應用于腦卒中吞咽障礙患者的護理中,現就其護理效果進行分析。

1.資料和方法

1.1 一般資料

選取我院2018 年1 月—2019 年12 月接收的74 例腦卒中吞咽障礙患者為研究對象,根據隨機數字表法將其分為研究組(37例)與對照組(37 例)。研究組男性22 例、女性15 例,年齡53 ~81歲,平均(66.5±4.1)歲,入院時間1~15d,平均(5.3±1.7)d;對照組男性24 例、女性13 例,年齡52 ~83 歲,平均(66.9±4.3)歲,入院時間1 ~16d,平均(5.4±1.6)d。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可行性。

1.2 方法

對照組患者實施常規康復護理,指導患者進行攝食、吞咽功能等方面的訓練,給予心理干預和健康教育,做好營養護理。

研究組患者在對照組的基礎上加入行為轉變理論進行干預,措施如下:(1)前意向階段和意向階段。這一階段需對患者吞咽障礙訓練意愿進行分析評估,講解進行康復護理的必要性,盡可能提升患者護理依從性。護理人員需應用行為轉變理論中的意識喚起和生動解說方法幫助患者進行角色分析和感受認知,盡可能提升其疾病康復的主觀能動性,之后再應用環境再評價、自我再評價策略為患者分析阻礙早期康復護理參與的內外部影響因素。干預方法主要為微信交流、發放健康手冊等。(2)準備階段。這一階段醫護人員需根據患者病情為其制定針對性的干預方案,可應用社會解放和自我解放策略對患者進行干預,需與患者探討行為轉變過程中可能存在的問題,指導患者進行吞咽功能和攝食訓練,并注意預防訓練中的風險因素。(3)行動階段。這一階段患者已經在進行相關康復訓練了,可應用反條件化、幫助關系、強化管理等策略對患者進行干預,需記錄好訓練情況,觀察訓練效果。(4)維持階段。這一階段患者病情已比較穩定,可應用反條件化、刺激控制策略等方法對患者進行干預,需通過隨訪給予患者持續的健康指導,監督其繼續進行康復訓練,并根據其康復情況適時調整康復策略。

1.3 觀察指標

觀察比較兩組患者護理效果、并發癥發生率、營養指標(白蛋白、總蛋白)改善情況、生活質量改善情況。護理效果評判方法:如患者洼田飲水試驗為Ⅰ級,患者可正常吞咽和進食,則判定為“顯效”;如患者洼田飲水試驗為Ⅱ級,患者僅存在輕微吞咽障礙,則判定為“有效”;如患者洼田飲水試驗為Ⅲ級,患者吞咽障礙依舊比較嚴重,則判定為“無效”[5]。顯效率和有效率之和為總有效率。生活質量采用SF-36 量表分析,得分與生活質量水平呈正比。

1.4 統計學方法

數據采用SPSS19.0統計學軟件分析處理,計數資料采用率(%)表示,行χ2檢驗,計量資料用均數±標準差(±s)表示,行t檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

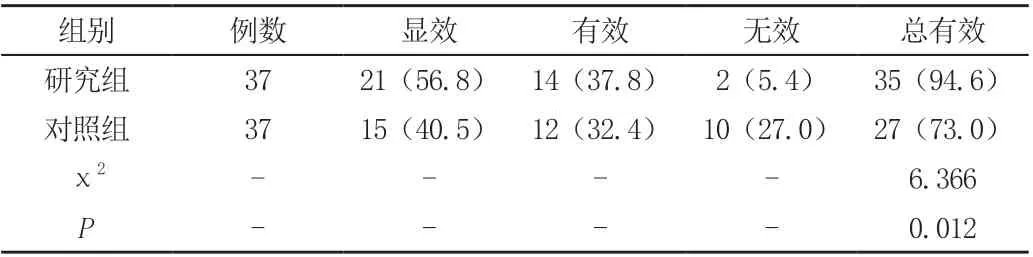

2.1 兩組患者護理效果對比

研究組患者護理總有效率為94.6%,顯著高于對照組的73.0%(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者護理效果對比[n(%)]

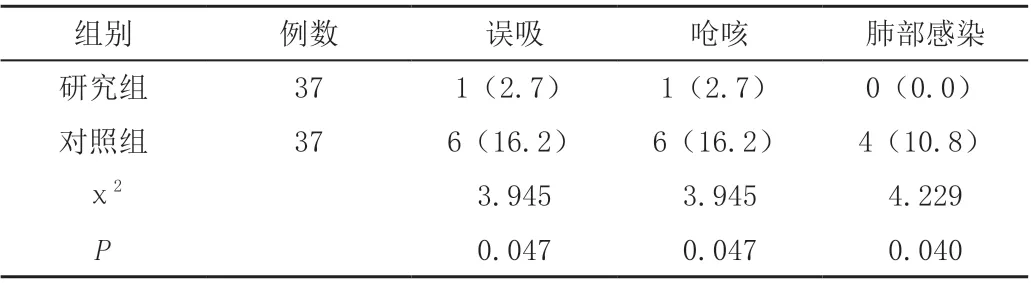

2.2 兩組患者并發癥發生率對比

研究組患者誤吸、嗆咳、肺部感染發生率均顯著低于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者并發癥發生率對比[n(%)]

2.3 兩組患者營養指標水平對比

兩組患者護理前的白蛋白、總蛋白水平相近(P>0.05);護理后研究組患者白蛋白、總蛋白水平均顯著高于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者營養指標水平對比(±s,g/L)

表3 兩組患者營養指標水平對比(±s,g/L)

組別 例數 白蛋白 總蛋白護理前 護理后 護理前 護理后研究組 37 20.6±2.7 36.8±4.1 52.7±9.8 63.1±5.5對照組 37 21.1±3.0 29.5±3.1 53.5±9.9 57.8±4.9 χ2 - 0.754 8.639 0.349 4.377 P - 0.454 0.000 0.728 0.000

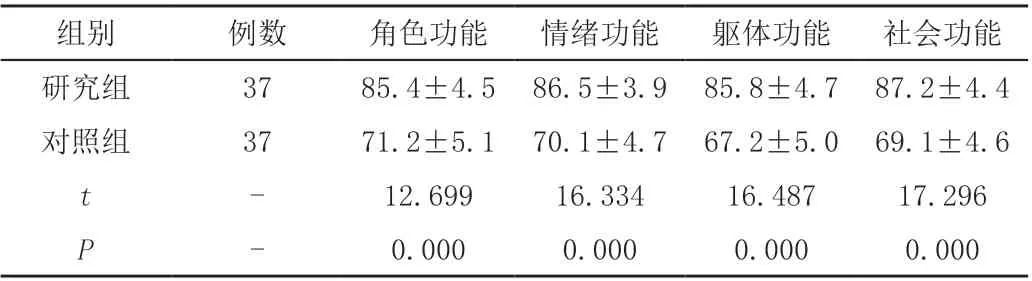

2.4 兩組患者生活質量評分對比

研究組患者各項生活質量評分均比對照組更高(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者生活質量評分對比(±s,分)

表4 兩組患者生活質量評分對比(±s,分)

組別 例數 角色功能 情緒功能 軀體功能 社會功能研究組 37 85.4±4.5 86.5±3.9 85.8±4.7 87.2±4.4對照組 37 71.2±5.1 70.1±4.7 67.2±5.0 69.1±4.6 t- 12.699 16.334 16.487 17.296 P- 0.000 0.000 0.000 0.000

3.討論

腦卒中的危害性極大,具有很高的致殘率和致死率,患者會出現感知覺障礙、吞咽功能障礙、肢體運動能力障礙等多種癥狀,身心健康和生活質量會受到很大影響,因此不但要盡早治療,還應給予積極有效的康復護理[6-7]。常規康復護理在腦卒中吞咽障礙患者護理中的應用效果一般,患者吞咽功能恢復速度較慢,營養狀況也不能得到有效改善,并發癥高發[8]。行為轉變理論是一項現代化的行為研究理論,有美國心理學家Prochaska 提出,近些年來已在臨床護理中廣泛應用[9-10]。行為轉變理論分為前意向階段、意向階段、準備階段、行動階段、維持階段五個階段,將其應用于腦卒中吞咽障礙患者的康復護理中,可對其實施循序漸進、有計劃性的護理干預,可有效提升康復效果,促進患者吞咽功能的恢復,此護理模式得到許多患者的認同[11]。本次試驗結果顯示,在對腦卒中吞咽障礙患者應用行為轉變理論進行康復護理后,其護理效果顯著提升,總有效率達到94.6%,患者并發癥發生率顯著降低,營養狀況明顯改善,生活質量也大幅提升,且上述指標均優于采取常規康復護理者(P<0.05)。

綜上,腦卒中吞咽障礙患者早期康復護理中行為轉變理論可取得良好的護理效果,此護理模式值得應用。