換一種方式學政治

趙繼紅/北京市十一學校教師

“國家利益是處理國際關系的決定性因素”這一內容,在以往的教學中都是講解為主,配以當今世界典型國家的政權特點進行分析。這樣的學習雖然能夠激發學生的學習興趣,但是遇到真實情境學生往往陷入困惑之中,不知道如何解決問題。當再一次學習這個內容時,“朋友圈”這個詞吸引了我。一方面,發現學生特別愛發朋友圈;另一方面,“一帶一路”的擴大讓中國的朋友圈越來越大。于是,我結合當前社會熱點,還有學生愛刷朋友圈的實際生活狀態,整合了《高中思想政治》必修二和選修三的相關內容,重構了一個橫跨選修與必修的學習單元——《中國的朋友圈有多大?》,希望換一種方式學習政治,進而落實學科核心素養。

首先,依據課程標準的“內容要求”,根據學科核心素養的分解維度,結合教材的具體內容和學生認知特點,確立了本單元的教學目標。

1.運用具體實例闡釋“國家利益是處理國與國之間關系的決定性因素”。

圖1:親疏關系圖的工具

2.了解國體、政體及其相互關系,能結合具體國家政權特點理解各種不同政體形式的差異。

其次,為方便學生理解和學習,又將教學目標轉化為讓學生一目了然、一看就懂的單元學習目標,便于學生理解并促進學生的學習。

1.梳理我國與10 個國家的外交關系,歸納概括國與國之間建立外交關系的基礎和條件,談談對“國家利益是處理國與國之間關系的決定性因素”的理解。

2.從上述10 個國家中篩選出5 個國家,研究其政權組織形式的特點,分析它們在政權組織形式上的異同。

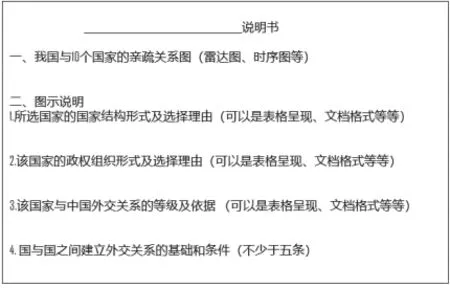

最后,根據單元學習目標設計了學習任務即“繪制我國與10 個國家的親疏關系圖(如雷達圖、時序圖等)并配以閱讀說明書”。當一切準備工作就緒,一個新的學習過程就開始了。

第一次向學生說明這種學習方式的轉變,內心充滿了忐忑。一方面擔心學生不接受、不買賬;另一方面又憂慮基礎知識的落實。然而讓我意想不到的是,任務剛一布置就引起學生的熱烈討論。出乎意料的是學生對于我國的外交關系有著濃厚的興趣,有的同學還知道中國跟巴基斯坦的關系是“巴鐵”。雖然興趣濃烈,但是對如何完成這個任務很困惑。在學生困惑迷茫之際,我給出了一個繪制親疏關系圖的工具(見圖1)。

學生看到這個工具,心里有了著落,知道該怎樣完成學習任務,完成到什么程度了。

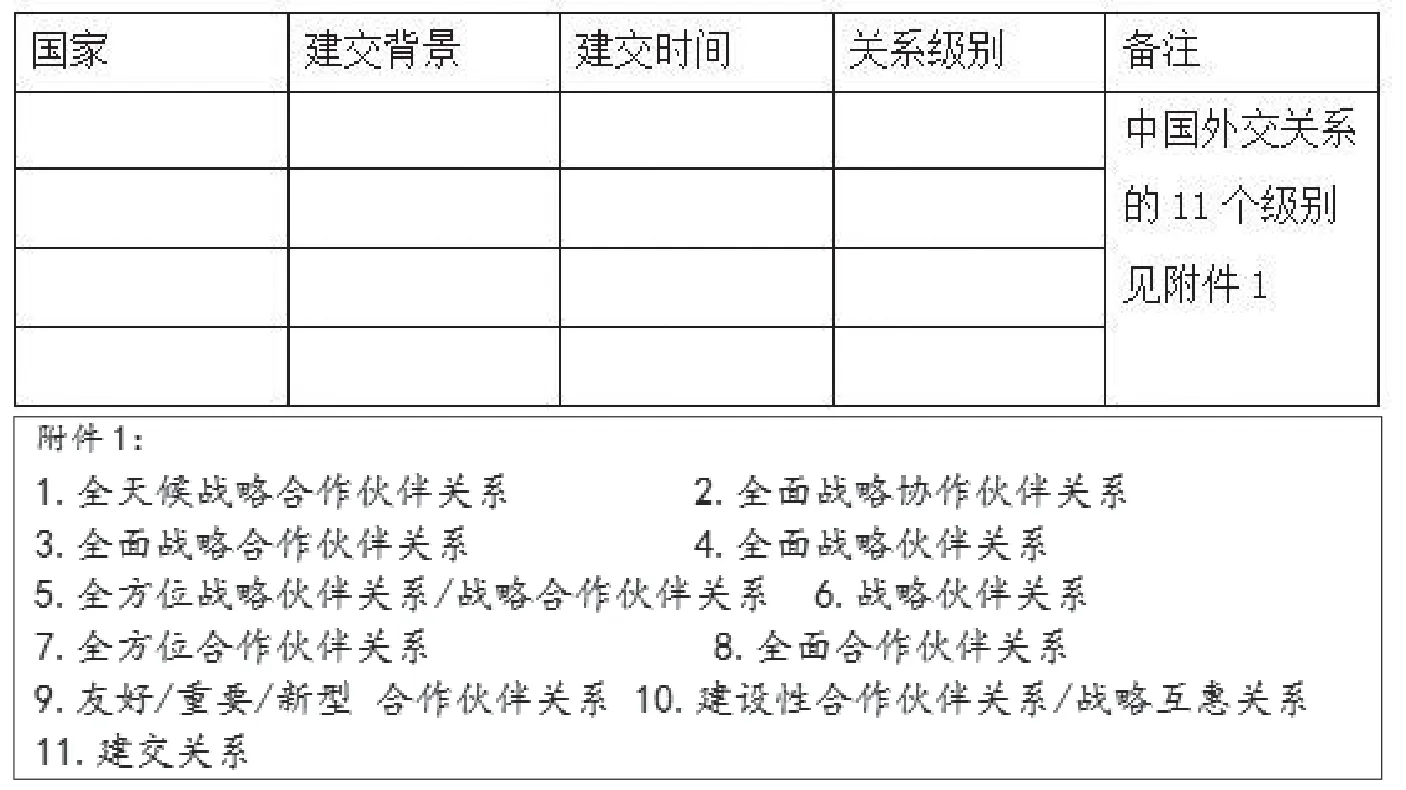

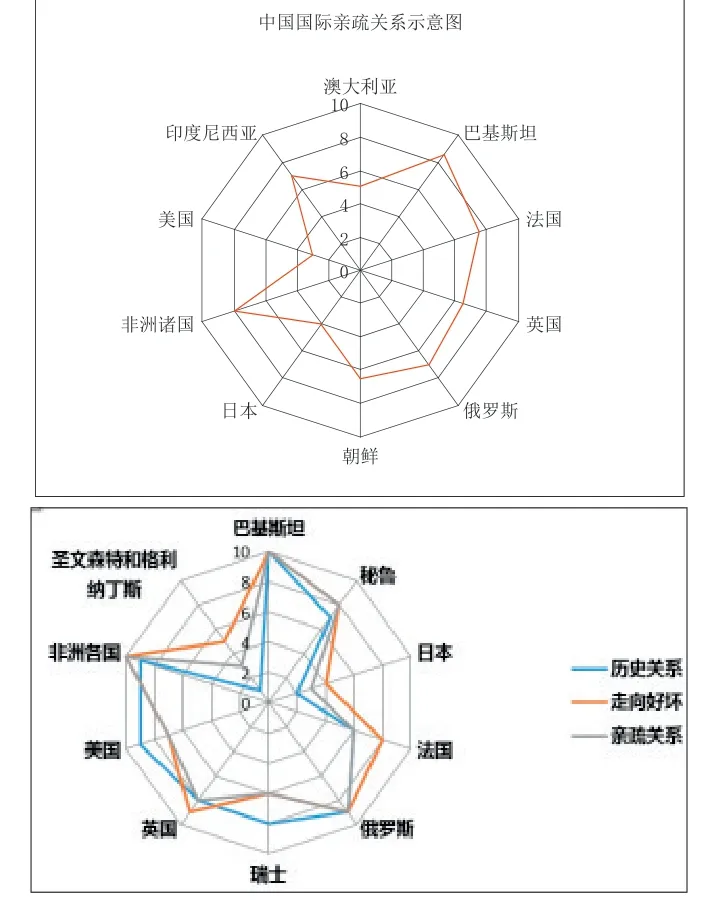

在仔細閱讀了這個工具后,學生對于如何選擇10 個國家產生了糾結,是按照地理位置選呢?還是按照歷史淵源選?是依據跟我國價值觀一致的角度選擇呢?還是依據我國未來發展的戰略角度選擇?在學生陷入困境之際,我又給學生提供了完成任務的工具、腳手架(見圖2)。這個腳手架能夠幫助學生在選擇10 個國家的時候,始終圍繞“外交關系”展開。通過對建交背景、建交時間、建交關系級別來確定自己所選的國家。

圖2: 選擇國家的工具

學生認真思考學習任務時,又提出什么是時序圖?什么是雷達圖?根據學生的問題,我又給出了相應的學習資源,如時序圖、雷達圖,等等。對于基本概念,什么是政權組織形式?什么是國家結構形式?也提出了疑問,我便以教師工作坊的方式幫學生厘清了基本概念和基礎知識。

接下來是長達兩周的學習過程。學生根據本單元的學習任務自主制定學習規劃,按照自己的節奏安排學習進程;自主閱讀教材,尋找完成任務的學科觀點支撐;上網搜集資料,補充完善所選國家的政治制度內容。教師游走于每節課的課堂,在學生需要幫助的時候進行個別化答疑或進行全班精講指導;或拋出共同疑惑的問題并引導討論;或調控節奏,把控單元進程。學生在自主安排與教師引導的交替中展開學習過程。而本單元的核心問題 “為什么國家利益是處理國際關系的決定性因素?”始終縈繞在學生的腦海中,貫穿在學習的全過程,引導著學生不斷思考。

圖3:學生的部分學習作品

兩周以后,每位學生都交上了一份凝結自己汗水和智慧的學習任務(見圖3)。

我驚奇地發現,兩周的學習,學生們累加起來研究了近百個國家的政權組織形式和結構形式,每人又從自己研究的10 個國家,選出了5 個國家繪制該國的政權組織形式和結構形式框架,教材上關于政權組織形式和結構形式的基礎知識在每一個學生的腦子里至少重復五遍,我之前擔心的基礎知識落實問題煙消云散。當這個單元結束,再讓學生回看教材時,學生感覺非常熟悉、特別簡單。還有學生將教材內容與自己做的親屬關系圖進行對比,尋找自己比教材多的部分。對于貫穿整個單元的核心問題,不是老師講的,而是在學生自主歸納、小組討論、全班共識的基礎上形成的,因此不僅記憶準確而且理解得很深刻。

在整個學習過程中,有的學生另辟蹊徑,展現自己的獨特性。有個學生研究了“圣文森特和格利納丁斯”這個國家,全班包括老師都不知道這個國家。當被問道,為什么選擇這個國家進行研究?學生說:“雖然這個國家還沒有跟中國建立外交關系,但是在中國抓捕‘百名紅通人員’時,該國全力配合抓捕,并且幫助中國向加勒比海地區的國家發出倡議,樹立反腐意識。根據“國家利益是處理國際關系的決定性因素”這個觀點,也許未來兩國會建立外交關系。學習已經讓學生打開了視野,站在更廣闊的角度思考問題,這是在單元設計初期沒有想到的。

在談到這種學習方式給學生的收獲時,很多學生都提到了它的趣味性和接地氣。也有學生收集整理信息的能力有提高。楊佑宜同學認為:“收益最大的是能力提升。在學習開始之后大量的查閱資料,然后篩選整合資料,再把整合好的資料和課本上的知識聯系起來這一過程,鍛煉了歸納概括能力。”

這個單元的另一個收獲是促進了學生對“什么是朋友”的思考。徐秋語同學經過學習之后,將自己的朋友圈分為六種類型,對每種類型進行了深刻剖析,給自己制定了選擇朋友的四條標準:1.價值觀一致;2.經常見面;3.愿意幫助我、愛護我;4.相互信任。經過一番甄別,秋語同學把更多的精力用在真正的朋友上,不僅收獲了真摯的友誼,而且學習成績也得到了很大的提升。

換一種方式學習,換的是一種教學組織形式,實現的是從教走向學。