基于典型相關分析的京津冀高等教育與區域經濟的協調性研究

韓瑋琪,孫子茹,趙 冰

(中國民航大學 經濟與管理學院 天津300300)

高等教育是區域經濟增長的助推器,經濟發展對高等教育起決定作用。隨著京津冀協同發展戰略的不斷推進,京津冀地區逐漸融合發展,區域內高等教育對其發展產生了日益突出的作用。同樣,高等教育的發展也離不開區域經濟的支持,兩者之間的協調發展顯得越來越重要。

20世紀60年代,著名經濟學家舒爾茨即開始對高等教育與經濟發展之間的聯系進行研究[1]。之后學者們從不同角度探討高等教育與經濟增長的關系,如胡德鑫[2]、梁海燕等[3]基于 C-D生產函數構建數理模型,劉紅梅[4]、蔡文伯和程璐[5]研究高等教育規模對經濟增長的影響,陶元磊[6]、蔡文伯和黃晉生[7]研究高等教育經費投入與經濟增長的關系等。以上研究結果表明,高等教育確實會對經濟發展產生積極影響,這為后續研究奠定了基礎。

自我國高校擴招以來,有關高等教育的問題逐漸成為社會和學術界討論和研究的重點。但高等教育與區域經濟發展之間關系的研究一直未被重視,至少還沒有出現地區系統化的研究,對高等教育和區域經濟發展之間的密切關系進行深入、系統的研究較少。實際上,對京津冀地區高等教育與區域經濟之間相互關系的研究不僅僅是北京、天津、河北三地高等教育與經濟關系的簡單加總,需要全面分析京津冀高等教育與區域經濟的相關性,科學評價兩者的協調性。因此,對京津冀地區高等教育與區域經濟的協調性進行專題研究具有重要意義。

1 京津冀地區區域經濟發展與高等教育基本關系分析

1.1 京津冀地區區域經濟現狀

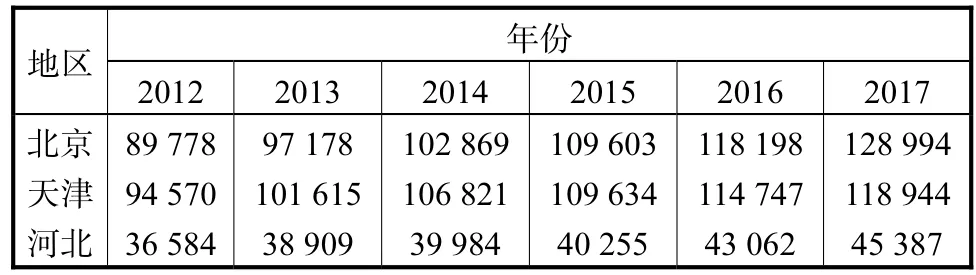

從近年來京津冀地區的人均GDP的比較可以看出(表 1),北京和天津的人均 GDP增長穩定且基本持平,但河北省的人均 GDP增長過于緩慢且基數較小,與京、津有較大差距,導致了京津冀發展的不平衡,影響到地區的整體經濟增長。

表1 京津冀地區人均GDP 單位:元Tab.1 Per capita GDP in Beijing-Tianjin-Hebei region(Unit: yuan)

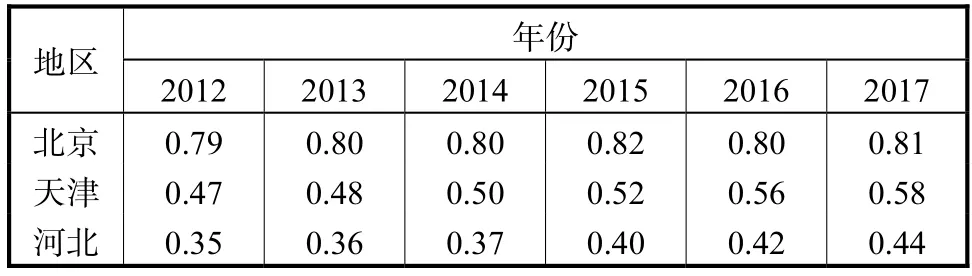

從第三產業結構占比來看(表 2),北京、天津的比例顯著高于河北,而第一產業比例恰好相反,說明三地處于不同的發展階段。北京為后工業化階段,天津為工業化的中后期,而河北處于工業化中期,三者產業發展差距明顯。

表2 京津冀第三產業占比Tab.2 Proportion of tertiary industry in Beijing-Tianjin-Hebei region

1.2 京津冀地區高等教育現狀

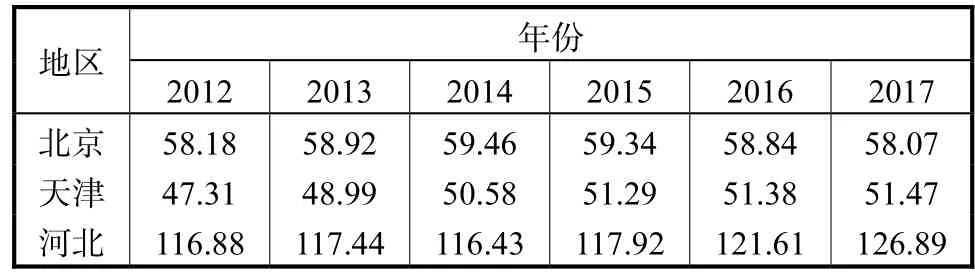

京津冀地區擁有極為豐富的高等教育資源。北京市作為全國高等教育中心,擁有大量“211工程”大學和“985工程”大學,以壓倒性優勢遙遙領先于全國其他地區,擁有巨大的資源優勢。與之相毗鄰的天津市卻沒有首都這樣得天獨厚的優勢,其教育發展的一個突出特色是職業教育,是全國職業教育改革試驗區。由于河北省高等教育師資水平的限制,河北省在人才培養和科研水平上處于明顯劣勢,高等教育質量與京津兩地存在較大差異。但從在校生數量來看(表 3),河北省的在校生數量接近天津北京兩地之和,這是一個不可忽視的優勢。

表3 京津冀高校在校生人數 單位:萬人Tab.3 Number of students in universities in Beijing-Tianjin-Hebei region (Unit: 10 000 people)

京津冀地區擁有豐富的高等教育資源,但三地發展極不均衡。如何整合均衡京津冀的高等教育不均衡也是亟需深入研究的一個問題。需要針對京津冀高等教育與區域經濟之間的相互關系進行深入分析,整合優化三地的教育資源,以促進區域整體利益的迅速提高。

2 京津冀高等教育與區域經濟的相關性分析

本文使用典型相關分析方法研究 2組多變量的相關關系。典型相關分析是主成分分析和因子分析的進一步發展,研究 2組變量的相互依賴關系。它把2組多變量的相關關系轉換為 2組典型變量的相關關系,分別在2組變量中提取具有代表性的2個綜合變量,每個綜合變量是其變量組中各變量的線性組合,通過分析這2組綜合變量的相關關系反映2組指標之間的整體相關性。

2.1 指標選擇與數據來源

本文選擇高等教育的相關指標為:在校生數(X1),專任教師數(X2),教職工數(X3),招生數(X4),畢業生數(X5),師生比(X6)。區域經濟相關指標為:地區 GDP(Y1),固定資產投資(Y2),第三產業比重(Y3),財政收入(Y4),財政支出(Y5),居民消費水平(Y6)。數據皆來自官方歷年公布的統計年鑒,包括《北京統計年鑒》《天津統計年鑒》《河北統計年鑒》等。

2.2 相關性分析

典型相關系數(canonical correlation)是預測變數X的線性函數組合和準則變數 Y的線性函數組合間的最大相關系數。通常典型權重在0.3以上即具有顯著的解釋能力。首先,應利用典型相關系數及其檢驗對典型相關分析給出的典型變量進行篩選。

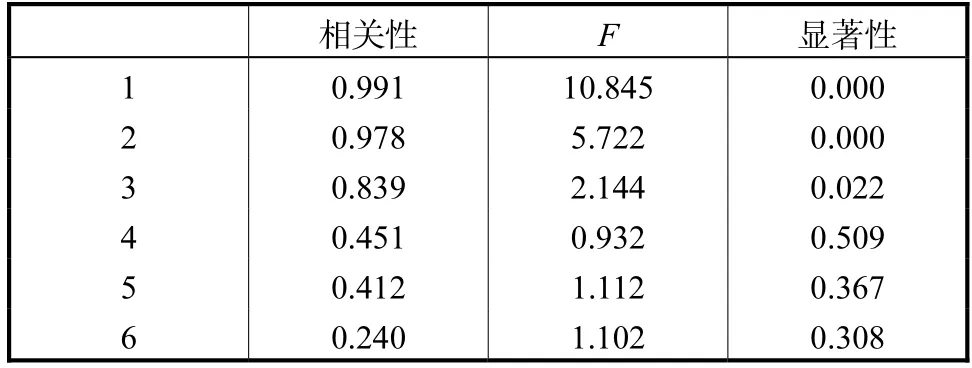

表4是典型相關系數及檢驗,共得到6對典型變量。以 0.5為顯著性水平,發現后 3對典型變量的相關系數并不顯著。第 1對與第 2對的典型相關系數高達0.991和0.978,第3對雖然通過顯著性檢驗,但其F統計量較小。因此,選擇第1、2對典型變量做進一步分析。采用標準化的典型系數,給出兩對典型變量的典型相關模型。

表4 典型變量相關系數檢驗結果Tab.4 Test result of correlation coefficient of typical variable

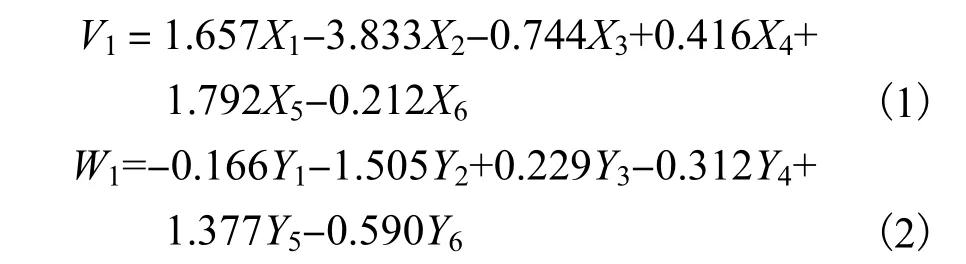

第1對典型相關變量:

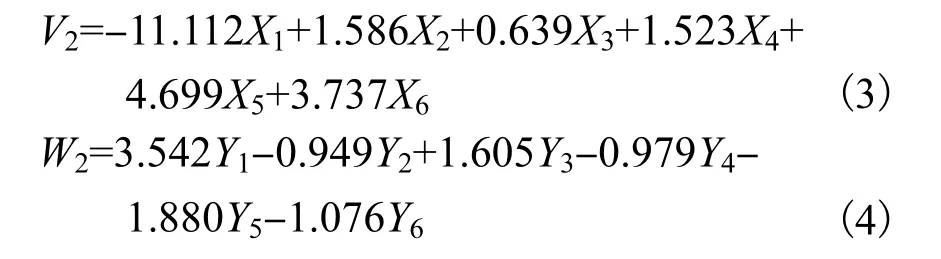

第2對典型相關變量:

上述兩對典型相關變量中 V1、V2分別是 X1、X2、X3、X4、X5、X6的線性組合,W1、W2分別是 Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6的線性組合,可通過比較各對典型相關變量中每個指標的典型載荷來判斷各指標在典型相關變量中的相對重要地位。

2.3 高等教育發展指標的基本結構分析

在典型變量 V1中,專任教師數、教職工數、畢業生數、在校生數、高等教育招生數和高等教育師生比的載荷系數分別為 0.931、0.918、0.904、0.855、0.789、0.531,由此選取專任教師數作為代表高等教育的第一個指標。在典型變量 V2中,高等教育師生比、招生數、在校生數、教職工數、畢業生數和專任教師的載荷系數分別為 0.818、0.585、0.486、0.367、0.362、0.327,可以看出高等教育師生比的載荷系數最高,但因為高等教育師生比的結果源于在校生數與專任教師數之比,所以選取在校生數作為代表高等教育的第2個指標。

2.4 區域經濟發展水平基本結構分析

在典型變量 W1中,固定資產投資、京津冀地區GDP、財政收入、財政支出、居民消費水平和第三產業比重的載荷系數分別為 0.992、0.988、0.988、0.983、0.975、0.816,典型載荷最大的是固定資產投資。固定資產投資是拉動中國經濟最重要的因素之一,既產生當期的 GDP增量又帶來遠期的 GDP增量,側重于經濟的發展與增長,而 GDP作為衡量一個國家或地區總體經濟狀況的重要指標,比起固定資產投資更能體現一個地區的經濟水平,由此選取京津冀地區GDP作為代表區域經濟的第1個指標。在典型變量 W2中,第三產業比重、固定資產投資、財政收入、財政支出、居民消費水平、京津冀地區 GDP的載荷系數分別為 0.502、0.036、0.050、0.032、0.113、0.130,第三產業比重的載荷系數最高,由此選取第三產業比重作為代表區域經濟的第2個指標。

2.5 高等教育與區域經濟發展的相關性分析

在公式(1)和(2)中,已經較詳細地描述分析了V1、V2和 W1、W2中占據主導地位的指標,而關于京津冀地區高等教育與區域經濟發展之間復雜的相關關系,可以綜合簡化為這 4個指標的相互關系。由此提煉出代表高等教育發展的關鍵指標為高等教育專任教師數、在校生數;區域經濟發展的關鍵指標為地區GDP總量、第三產業所占比重。

3 京津冀三地高等教育與區域經濟的協調性分析

3.1 指標選擇及數據來源

根據第2部分遴選出的關鍵指標,選取高等教育在校生數、專任教師數作為代表高等教育發展的2個指標,地區 GDP、第三產業比重作為代表區域經濟水平的 2個指標,利用協調度模型對比分析北京、天津、河北三地高等教育與區域經濟的協調性。具體的評價數據皆來源于國家數據網。

3.2 模型構建

3.2.1 數據標準化和權重的選擇

由于研究采用的4個指標具有不同的量綱單位,首先對數據進行歸一化處理。為計算出三地高等教育水平和區域經濟水平的綜合評價值,需要計算各指標在其系統中的權重。本研究采用變異系數法(Coefficient of variation method),直接利用各項指標包含的信息通過計算得到權重,這是一種客觀賦權的方法。各指標變異系數的公式如下:

式中:Vi是第i項指標的變異系數;σi是第i項指標的標準差;是第i項指標的平均值。

各項指標的權重公式如下:

3.2.2 協調度模型

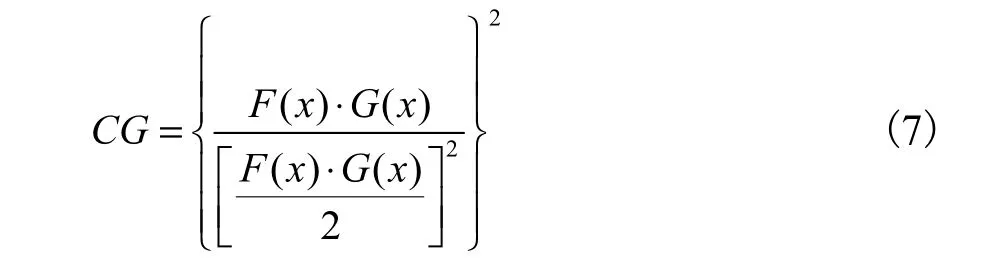

為了研究分析北京、天津、河北三地高等教育水平與區域經濟水平的協調程度,本文采用協調度模型來量化對比,計算出的協調度越接近 1越好。協調度CG的計算公式為:

式中:F(x)代表高等教育水平;G(x)代表區域經濟水平。

3.3 協調性分析

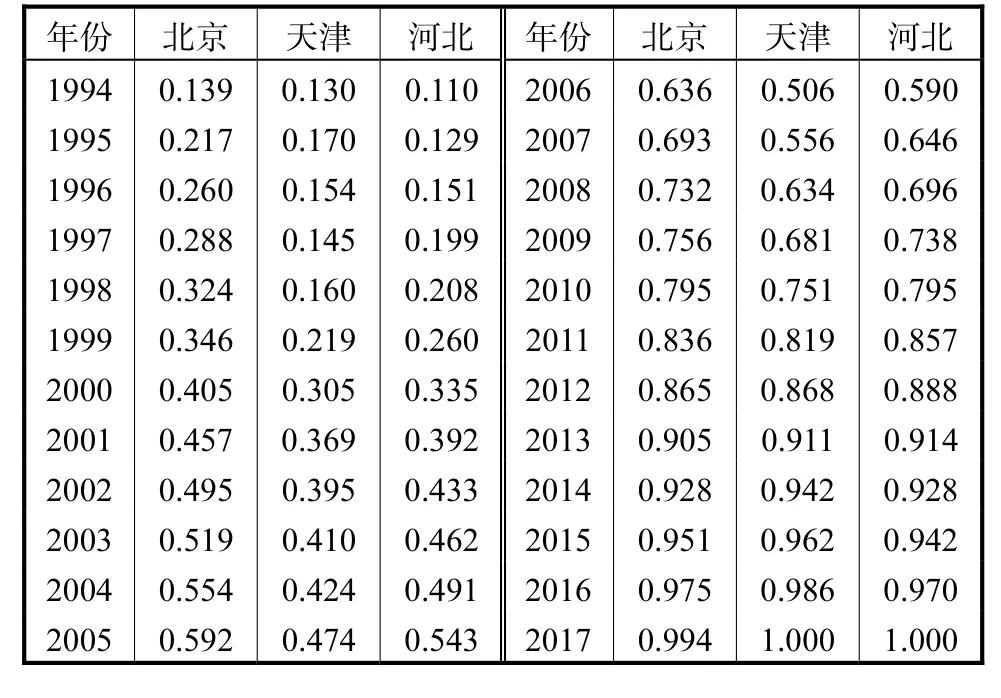

根據以上模型,計算得到 1994—2017年北京、天津、河北的高等教育發展水平與區域經濟水平的協調度(表5),并進行縱向、橫向對比分析。

表5 1994—2017年北京、天津、河北高等教育與區域經濟的協調度Tab.5 Coordination degree of higher education and regional economy in Beijing,Tianjin and Hebei from 1994 to 2017

通過縱向比較可以發現,北京、天津、河北三地在 20多年的發展里,高等教育與區域經濟的協調度逐年增長,實現了從高等教育與區域經濟失調狀態到優質協調的轉變。1994—1998年,三地的協調度增速緩慢,而以 1999年為轉折點,三地的協調度增速明顯加快。1999年是教育改革的一年,高校擴招政策使得北京、天津、河北招生數突增,在人才供給方面對區域經濟增長與發展起到了積極的促進作用。其后,高等教育不斷深化改革,在政策和經濟發展需求的推動下,三地的高等教育規模不斷擴大,高等教育水平顯著提高。

通過橫向比較發現,2011年以前,北京的協調度一直領先于天津與河北,2011年后天津與河北全力追趕。北京作為首都,是高等教育和區域經濟發展重地,擁有大量優質的高等教育資源、高水平的師資團隊,但由于承載力限制,逐漸呈現飽和狀態。北京市是高等教育適度超前于經濟發展的典型例子。天津市的高等教育與區域經濟近年來呈現優質協調的狀態,且高等教育與區域經濟存在雙向的促進作用。天津高校數量與在校生數量并不大,但天津擁有較強的科研實力且其高等職業教育發達。改革開放以來,天津市高新技術產業優勢明顯,其高水平的研發投入和不斷提升的創新能力引領天津市經濟社會的快速發展[8]。河北省經濟水平在全國處于中等水平,發展趨勢良好,而且河北省高等教育在高校數量、招生數上有顯著優勢,2017年河北省普通高校數量為121所,招生數達到36.51萬人。協調度模型的數據結果證明河北省高等教育與區域經濟有良性的互動關系,即高等教育恰好滿足了經濟發展的需求。2012—2017年間,河北省人均GDP在全國排名從第12位逐漸后退到第 19位,說明河北省的高等教育超前于經濟發展,但并沒有從跟隨者變成引導者,并未有效地促進經濟發展。這種現象的發生與河北省高等教育科研能力不高、科技水平低、專業結構設置、高校布局等問題密切相關。

4 相關建議

通過對京津冀地區高等教育與區域經濟的典型相關分析,以及對結果的協調性分析可知目前京津冀高等教育與區域協同之間存在一些問題。以下將針對京津冀高等教育與區域經濟的協同發展提出一些建議。

堅持以政府為主導,為京津冀協同發展提供良好的環境。加大對高等教育的干預,對資源分布進行宏觀調控,合理配置教育資源。提倡北京、天津各高校在河北建立分校,進行區域教育資源共享,借助北京和天津在教育資源方面的優勢彌補河北高等教育的不足。同時河北利用現有的教育資源和社會資源,努力發展高等教育,加強人才輸入,建立與區域經濟之間更為緊密的聯系,從而促進京津冀高等教育與區域經濟的協同發展。通過對現有的教育資源和學科結構進行優化和調整,使京津冀高等教育教育更好地服務于區域經濟發展,從而更好地滿足區域經濟發展的人才需求。

引進先進人才,將科研成果轉換為社會生產力,以科技力量帶動河北產業升級,促進河北地區經濟的發展。加大對高等教育的投入,培養優秀先進人才,將高校研究的專業技能轉化為先進人才,加速區域經濟的發展。將北京、天津的過量產能引入河北,借助河北的自然資源有效發展,實現京津冀的協同發展。要促進經濟更加長遠的發展,高等教育也必須不斷優化調整。加大對高等教育的投入,是區域經濟發展的前提,也是基礎。

以區域經濟的市場需求為導向,調整優化高等教育的資源結構、教育架構,將京津冀高等教育納入區域經濟發展的總體規劃中。將京津冀高等教育與區域發展作為一個系統,在高等教育中深入調研市場需求,考慮區域經濟發展優勢產業的需求,以確定人才培養規劃,有針對性地進行優化調整。通過京津冀地區高等教育的平衡發展來帶動相關地區經濟的快速發展,實現高等教育與區域經濟發展相輔相成,共同促進。