肥城市采煤塌陷區治理模式探索研究

唐麗偉,焦玉國,徐飛,魏凱

(山東省地質礦產勘查開發局第五地質大隊,山東 泰安 271000)

0 引言

煤炭作為最安全、最廉價的能源之一,仍將是國家能源安全和經濟安全的基礎,是我國經濟社會發展和民生保障的重要支撐[1]。建國以來,煤炭資源經歷了大規模的工業化開采,采煤塌陷區逐年增加,塌陷造成的地面沉降、斷裂等嚴重破壞土壤原有的結構,造成了大量土地資源的浪費,引發的環境污染、水土流失、土地鹽漬化等生態環境問題日趨嚴重,制約了礦區經濟、社會和環境的可持續發展[2-7]。

黨的十八屆三中全會確立了“山水林田湖是一個生命共同體”的重要理念,采煤塌陷區治理是“山水林田湖草生態修復保護工程”的重要組成部分,貫徹落實采煤塌陷區治理是服務生態文明建設,解決生態環境問題的必經之路。

肥城煤田分布于肥城市北部,是我國煤炭資源開發歷史最早的地區之一。煤田地勢平坦,土壤肥沃,是典型的糧煤復合區。煤層大部分隱伏于平原區耕地、村莊、河流下方,可采煤層層數多、厚度大,由于地下潛水位較高,煤炭開采后將形成大面積的沉陷積水區,從而對大量農田、居民點、水利設施、道路等造成破壞,給礦區群眾的生產生活帶來嚴重影響[9]。

1 采煤塌陷區治理模式研究現狀

采煤塌陷區治理是我國乃至世界礦山地質環境治理的一大難題[5-9],是一項涉及土地整治、生態保護、基礎設施建設和產業綜合開發等多項工作的系統工程。我國各地區采取的塌陷區治理模式較為多樣,因地制宜,各有特色,不同學者、工程師總結的治理模式有交叉重疊,尚未建立統一的模式體系,現將目前常用的,普及化程度較高的治理模式歸納總結分述如下:

(1)土地復墾治理模式[10]:也可稱之為土地平

整治理模式或農業治理模式,對于無積水,地表輕微變形的輕度塌陷區,可進行土地復墾的治理,在土地適宜性評價基礎上,采取整治措施,使土地恢復到可利用狀態[11-16]。該模式最為常見,操作簡單,成本較低,可有效的補充采煤塌陷區的耕地數量,緩解礦區日益突出的人地矛盾、工農矛盾,是采煤塌陷區治理的最優選擇。

(2)產業治理模式:除最常見的通過土地復墾進行農業治理以外,可選擇不同的產業對塌陷區進行治理,如林業、漁業、工業等[16]。林業治理是通過在恢復的土地上植樹造林,實現防沙固土、凈化空氣;漁業治理是充分利用采煤塌陷區的水域資源,因地制宜發展現代漁業、生態漁業,實現采煤塌陷區經濟、生態和社會效益協調發展;工業治理模式主要指在修復后的建設用地上發展農副產品加工和光伏產業,實現“農光互補”、“漁光互補”[2]。

(3)生態修復治理模式:對已形成的較大的常年深積水區,結合歷史文化特點,構建景觀型濕地公園。通過水系暢通、栽培觀賞植物(如荷花、紫薇、香蒲、蘆葦等)、規劃建設濕地群景觀、棧道、觀景塔及配套道路、服務設施等,形成景觀優美、水陸結合的濕地公園。目前,景觀型人工濕地在平原中、高潛水位地區已有較多的成功案例,如江蘇省潘安湖濕地公園、唐山南湖城市中央生態公園等[9]。

(4)邊采邊復墾治理模式:主要針對的是塌陷尚未出現或塌陷尚未穩沉的地區,是指充分考慮地下開采與地面復墾措施的耦合,通過合理減輕土地損毀的開采措施和沉陷前或沉陷過程中復墾時機與方案的優選,實現采礦與復墾同步進行的一種復墾模式。其特點是以“采礦與復墾的充分有效結合也即采礦復墾一體化”為核心,以“邊采礦、邊復墾”為特點[10]。

(5)綜合治理模式[16]:是指充分考慮生物的空間結構和時間分布特點,依據能量多級利用與物質循環再生原理,農、林、副、漁、加工等多業聯合復墾,循環利用生產中的廢棄物,增加產品輸出。可發展立體養殖、農產品加工、旅游觀光、光伏發電等產業,打造多元化的高效生態園區[17-20]。

2 肥城市采煤塌陷區現狀

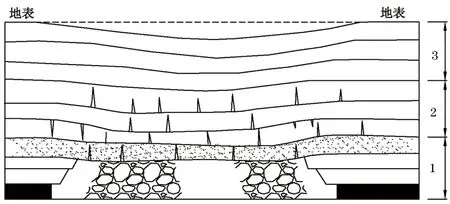

肥城市煤田分布面積較大,開采歷史悠久。目前多數地下煤層采用長壁后退式全部垮落法采煤,頂板垮落后,不可避免地會使采場圍巖變形、位移、裂隙、塌落,并局部延伸至地表,導致地表巖土松動,地表出現沉陷、移動和變形,形成移動盆地(圖1)[21]。肥城礦區位于平原地區,地表變形更為明顯,多數呈四周高,中間低的不均勻漏斗形,少部分呈波浪起伏狀。自1960年開采以來,累計塌陷總面積已達約60km2[22]。

1—冒落帶;2—裂隙帶;3—彎曲帶圖1 煤層采空區上覆巖層移動、變形和破壞分帶

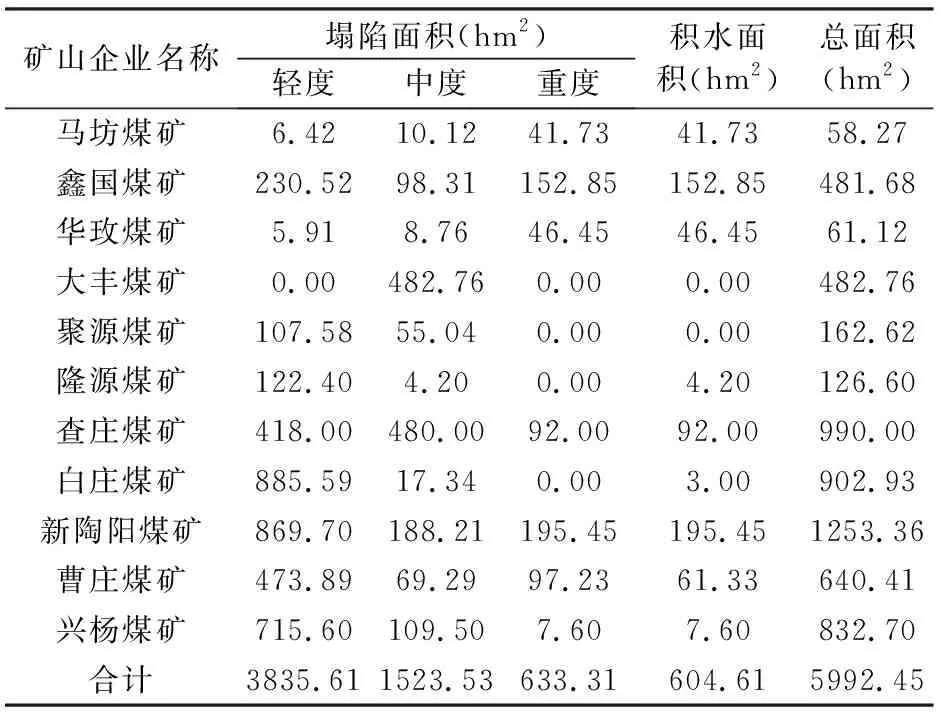

肥城市采煤塌陷地分布于石橫鎮、湖屯鎮、王瓜店街道辦事處及老城街道辦事處,包括了轄區內的所有煤礦,煤礦總面積約為100km2。根據塌陷程度分類(表1),對采煤塌陷區進行劃分(圖2)。根據《泰安市采煤塌陷地治理規劃(2016—2025)》,截至2015年,肥城市采煤塌陷地面積5992.45hm2,輕度塌陷面積3835.61hm2,中度塌陷面積1523.53hm2,重度塌陷面積633.31hm2,積水面積604.61hm2(表2),積水面積占塌陷面積的10.09%。近年來,隨著各礦井煤炭資源枯竭及能源發展政策調整,產能逐年下降,目前只有5家在生產礦山,為多煤層開采礦山,重復采動性大,凈增塌陷地面積不大,新增積水面積較少。

表1 采煤塌陷區塌陷程度分類[2,23]

圖2 肥城市采煤塌陷程度分區圖

表2 肥城市采煤塌陷地現狀統計

肥城市采煤塌陷地基數大,相關治理資金總量較小、投入分散,與采煤塌陷地治理的嚴峻形勢和艱巨任務存在較大矛盾。而煤礦企業對采煤塌陷地治理主要以青苗補償協議方式進行,多數未實施土地復墾工程。在地下水位淺的地方,形成常年或季節性積水洼地,大部分耕地無法很好地耕種,失去了原有的生產水平,糧食產量銳減有的甚至絕產,造成土地資源的極大浪費。給礦區群眾的生產生活造成嚴重的影響。

3 肥城市采煤塌陷區治理模式

根據三種不同的塌陷區類型,以因地制宜為原則,通過分析研究、歸納總結得出適應于肥城市采煤塌陷區四種不同的治理模式(表3):輕度塌陷區采取的治理模式為土地復墾治理模式;中度塌陷區采取的治理模式為“漁業+農業”治理模式;重度塌陷區采取的治理模式為生態修復治理模式;對于大區域綜合性的治理,塌陷程度分布較為復雜,則采用的是綜合治理模式。

表3 肥城市采煤塌陷地治理模式總結

(1)土地復墾治理模式:土地復墾治理模式,適應于地表塌陷深度在1.5m以內,地表基本無積水的輕度塌陷區。主要分布于查莊、新陶陽、興楊等煤礦泰臨路以北區域以及隆源煤礦、白莊煤礦范圍內。該類塌陷區因地表土地下沉導致地表高低不平,但高差不大,致使農作物不宜耕種,且影響植物生長。近年來,肥城市根據塌陷區所在地區的氣候、水文、土壤等條件,實施了多個土地復墾治理項目,通過治理,恢復了農業種植,恢復了土地的生產能力,使土地達到了可利用狀態。主要采取劃方平整、削高填低、預置填充、農田水利規劃建設等治理方法。

(2)“漁業+農業”治理模式:適應地表沉降幅度為1.5~3m,季節性積水或常年積水深度1.5~2.5m的中度塌陷區,主要分布于查莊、新陶陽煤礦泰臨路以南以及華玫、大封、曹莊、聚源等煤礦內。由于多年的地面塌陷出現坑塘,當地村民實施了開挖魚塘進行養殖,如石橫鎮新勝村、馬坊等村,連片開發魚塘近133.33hm2(2000畝)[13],但是隨著煤礦的關閉,地表水補給來源減少,潛水位降低,部分魚塘已干涸無法生產,成為廢棄荒塘,因灌溉設施破壞,致使魚塘之間原有的小塊農田也基本無法耕種,通過該模式,可以重新規劃土地,筑臺田建魚池,使漁業和農業相互補充結合,形成上糧下漁的治理格局。治理方法主要為挖深墊淺,漁業對應挖深,農業對應墊淺,通過挖深將魚塘歸并,使魚塘集中連片,積水區域建設精養魚塘,實現大水面增殖放養,挖深的土方對農業部分的塌陷區進行回填,恢復原有地形標高,平整土地,使塌陷地達到可供農業生產利用狀態。最終實現發展立體農業和漁禽綜合養殖的格局。

(3)生態修復治理模式:指綜合利用工程和生物措施對塌陷區進行治理,適應于常年積水深度>3m的重度塌陷區,區域內已形成永久性的大水面,無法再修復為原有土地類型。主要分布于馬坊、鑫國煤礦、查莊煤礦南部等范圍內,通過生態修復治理,在水域中栽植各類觀賞性植物,在平整后的土地上建造林帶,在水塘周邊布置園林椅,建造亭臺棧道、水上樂園、生態農莊和其他休閑公園等娛樂休閑場所,配套建設基礎設施,發展旅游業。通過生態修復治理模式,肥城市西部的重度采煤塌陷區已初步形成了具備生態景觀體系的丘明湖濕地公園。通過建設集休閑娛樂、觀光、教育、生態保護等多種功能于一體的人工濕地公園,為人類提供休閑、度假場所,有效改善礦區生態環境質量,從而取得良好的經濟效益、社會效益與生態效益。通過對塌陷地治理、蘆葦等水生植物的種植形成凈化型濕地系統,可以強化污水尾水沉積物的滯留,促進水質的改進,維持濕地生態系統的穩定性。同時可作為區域的后備水源蓄水區或水源地,為周邊石橫特鋼廠、電廠等提供用水,緩解水資源緊缺問題。主要治理方法有暢通項目區水系,分級截留、凈化水質,建設沿河、沿湖景觀,打造生態宜居環境,吹填清淤,栽植多種水生陸生植物等。

(4)綜合治理模式:對以上三種治理模式進行結合,采用綜合治理模式對采煤沉陷區進行治理,適應于大區域的綜合治理,也是一種產業融合的治理模式,在塌陷地周邊治理的基礎上,與地方產業經濟發展規劃緊密結合,在產業規劃區內的塌陷地,按照“宜旅則旅”、“宜養則養”的因地制宜原則,將塌陷地治理與新農村建設及后期的產業發展緊密結合,以期實現治理區的綠色發展和永續發展。肥城市政府以“泰山區域山水林田湖草生態修復工程”為契機,將肥城市北部四鎮塌陷地治理與生態修復治理相結合,通過項目的實施,通過國際竹藤組織的技術支持,引入竹子種植產業,打造肥城特有的“萬畝竹林”計劃,作為塌陷區生態修復的主要方法,形成魯中最大的竹林,規劃面積達萬畝以上,形成城市綠肺,將生態修復與新產業發展相結合,更新淘汰產能,整合高端產能,升級復合產能,最終打造出結構清晰、分區明確、布局合理并具有很強落地性的示范性新舊動能轉換山水產業新城,明顯改善了項目區的生態環境。

4 結論

隨著國家“去產能”政策的實施,肥城市于2016年關閉了6家煤礦,其遺留的采煤塌陷地問題不容樂觀。尤其是肥城煤田位于高潛水位平原塌陷區,因地下采礦活動而引起地面沉陷、生態破損,農田水利、道路等基礎設施損毀以及地質環境的破壞等嚴重制約了當地的發展。該文通過分析肥城市采煤塌陷區現狀,按照因地制宜為原則,對肥城市3種不同的塌陷程度的塌陷區提出了4種治理模式,輕度塌陷區采取的治理模式為土地復墾治理模式;中度塌陷區采取的治理模式為“漁業+農業”治理模式;重度塌陷區采取的治理模式為生態修復治理模式;對于大區域綜合性的治理,塌陷程度分布較為復雜,則采用的是綜合治理模式。4種治理模式的提出,對今后肥城市采煤塌陷區治理提供了良好的治理思路,可起到借鑒和指導作用,以期實現恢復土地率高、治理成本低和治理后經濟效益、生態效益最大化。